RRR日記(4)

長嶋 洋一

2024年11月1日(金)

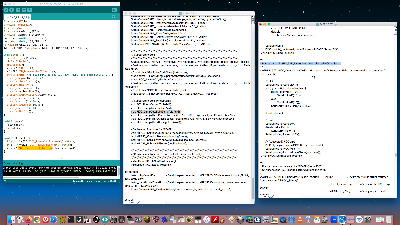

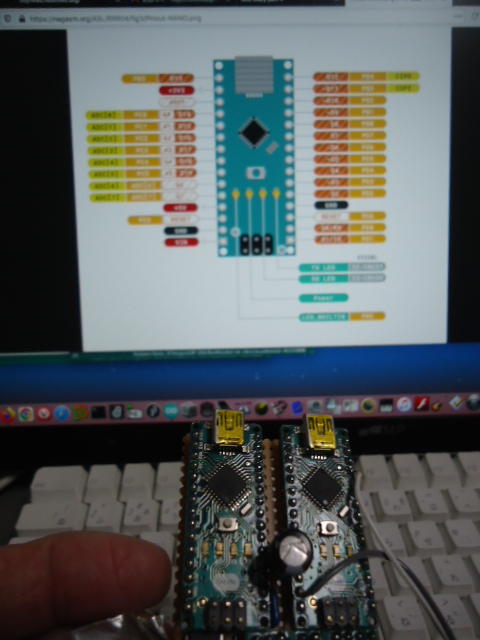

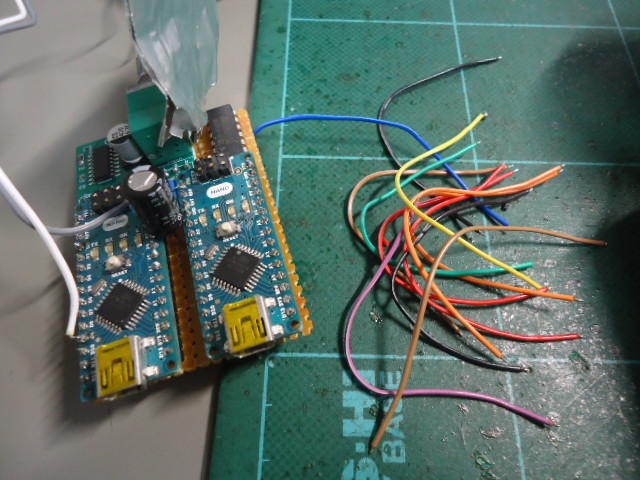

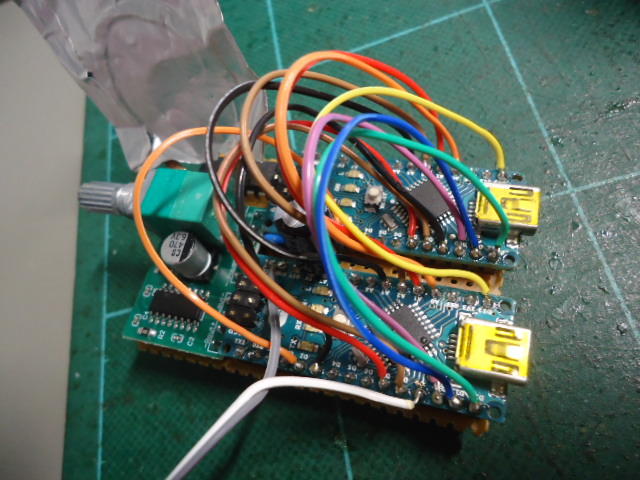

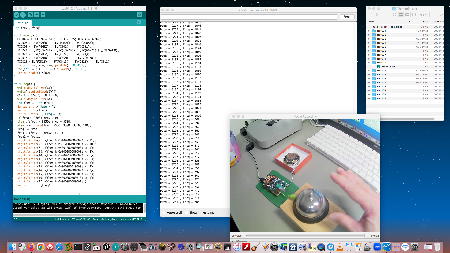

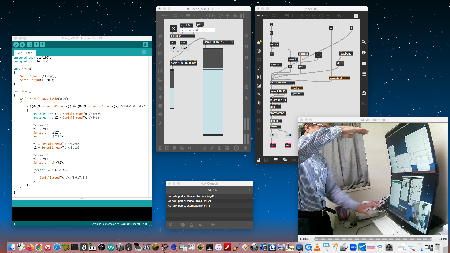

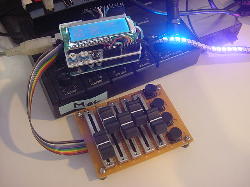

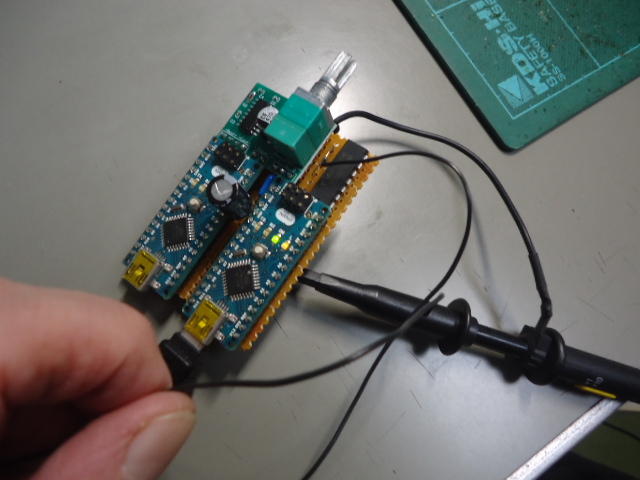

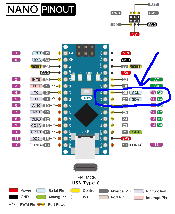

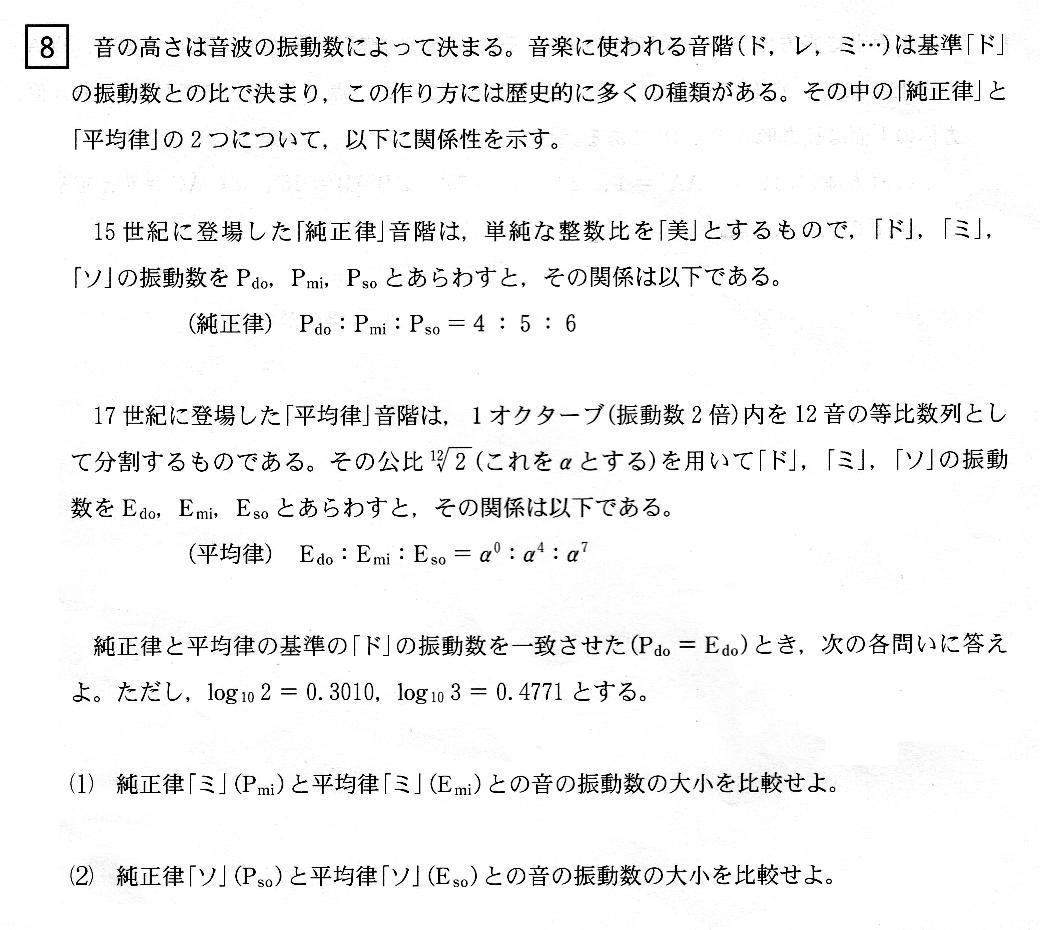

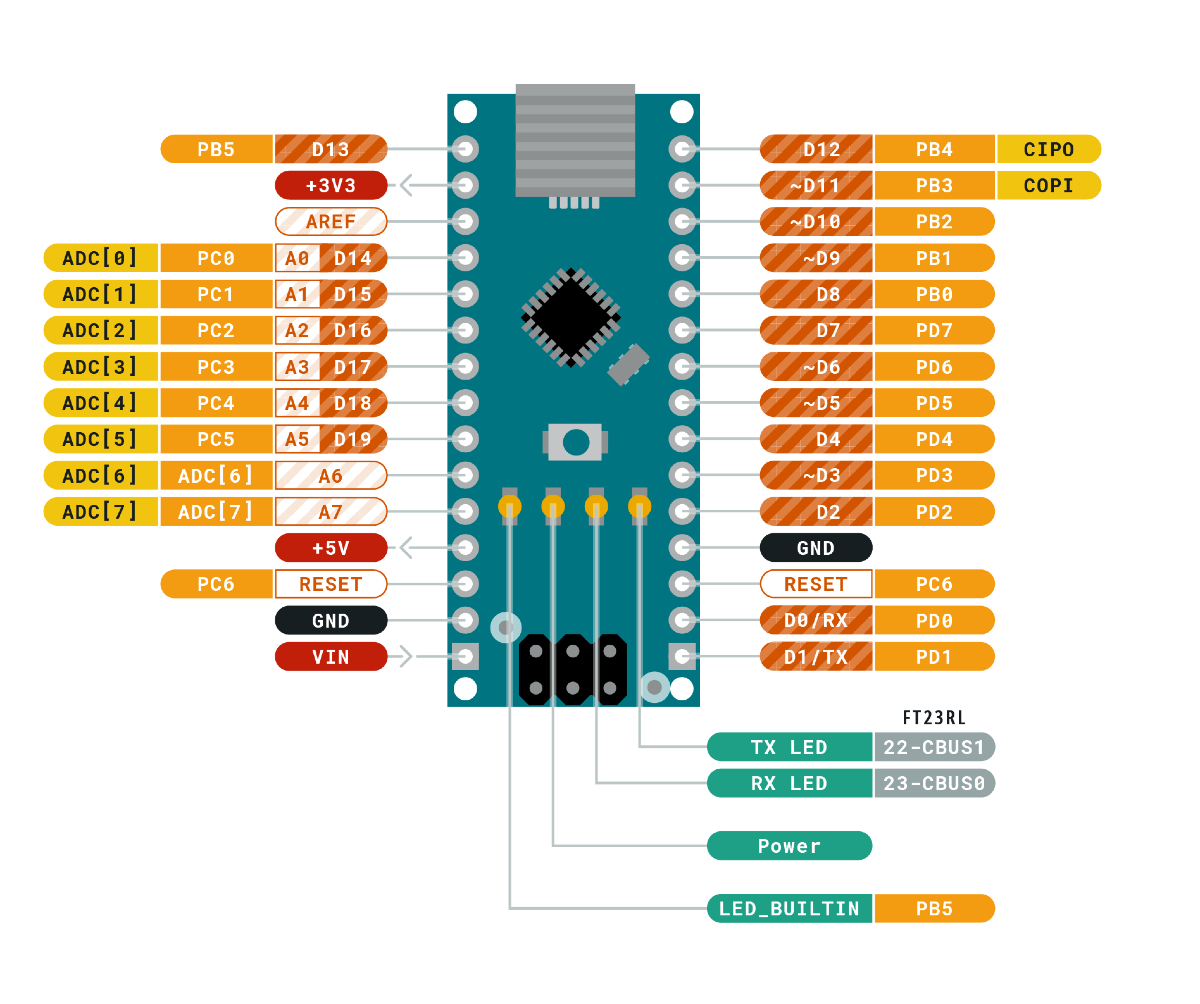

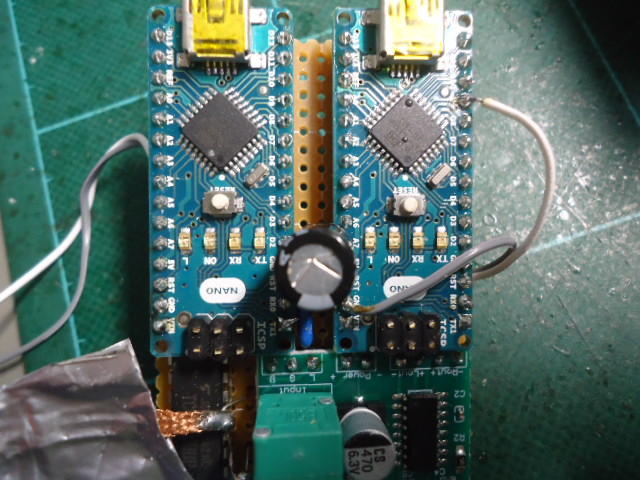

「RRR日記」もパート4になったが、どうも最近はあまりSketchingしていないな・・・とフトProcessingのExamplesを開いていたら、「Contributed Libraties」の中に「Arduino(Firmata)」というのを発見した。 そこで、とりあえず手元にあったArduino Nano(2個のSharp赤外線距離センサと、1個のジョイスティックと、3個のPWM LEDが付いているもの)に「Standard Firmata」を書き込んで、このライブラリのサンプルから以下のようなProcessingスケッチを作ってみた。 シリアルポートの内容が表示されるので、Arduinoに該当するように番号を指定するだけで、簡単に動いてしまった。import processing.serial.*; import cc.arduino.*; Arduino arduino; int[] rr = {0,0,0,0}; void setup() { size(800, 400); println(Arduino.list()); arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[2], 57600); } void draw() { background(4, 79, 111); for (int i = 0; i <= 3; i++) { rr[i] = arduino.analogRead(i) / 4; ellipse(100 + i * 200, 200, rr[i], rr[i]); } arduino.analogWrite(3, rr[0]*2); arduino.analogWrite(6, rr[1]*2); arduino.analogWrite(9, rr[2]); }

せっかくなので新しいPart4の冒頭ということでScreen RecordingしてYouTubeにも上げてみたのが、 この動画 である(実のところは、この部分までは昨日の夕方にやってしまったのだが、まぁPart4の冒頭ぐらい、ソースコードとか実験動画を置いておきたい・・・というところなのだ)。

大垣といえば岐阜ということで誘っていたSUACの教え子のNさんからは、「OMMF2024に行きます」という嬉しいメイルも届いた。 「Nさん」と伏せたものの、僕のWebの中には、卒業後でも ここ とか これ とか、Nさんが写っている写真は多く、さらには これ などはもろ本人なので、敢えてリンク切れ(Not Found)にしておく。 当日は、スタッフ用の椅子を2人分、確保してあるので、途中でちらっとNさんに代打でブースに座ってもらって、他の出展者の作品を巡回する時間を確保するという作戦である。

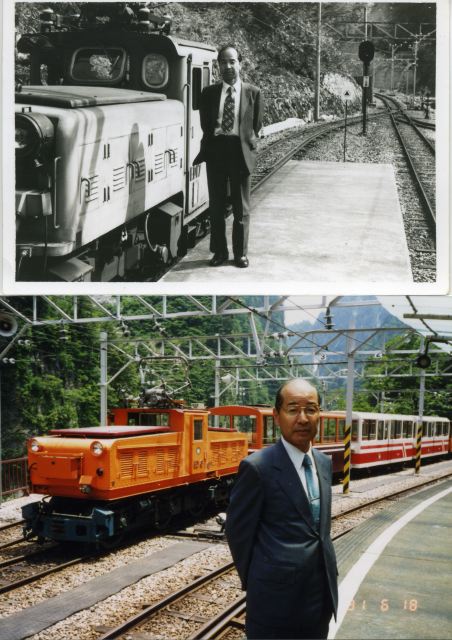

さて今日は11月1日、実は今日は僕の親父、長嶋稔の誕生日だった。 たぶんこれまでWebに上げたことは無かったので、初めて、今日は親父について書いてみようと思う。 宇都宮工業高校から日立製作所に入社、定年まで一貫して電気機関車の設計を担当し(上の交直両用機関車 EF81 は親父の「作品」である)、定年後もしぱらくは嘱託で人材採用のため全国を飛び回っていた。 その親父は2008年(なんとNさんが入学した年。Nさんは ここ にも写っていた)の4月28日、茨城県つくば市の高齢者施設「みどりのレジデンス」自室内浴室でポックリと永眠した(脳梗塞)。 現在では牛久大仏の胎内に喉仏が安置され、遺骨は牛久浄苑の永代供養墓にいる。 「みどりのレジデンス」隣室の母親は認知度が進んで下のフロアに引っ越して暮らしており(既に面会に行った僕の名前は忘却)、寝たきりになればさらに下のフロア(完全看護)に移動する。

だんだん思い出してきたが、僕は SUACメディア造形学科新歓 の打ち上げで学生と行っていたBIG ECHO有楽街店に22時頃に自宅から電話がかかってきて父の死を知り、翌日朝に筑波に向かったのだが、ちょうどゴールデンウイークだったために、現地つくばに1週間ほど滞在して、仮通夜・通夜・葬儀までを遂行できたのだった。

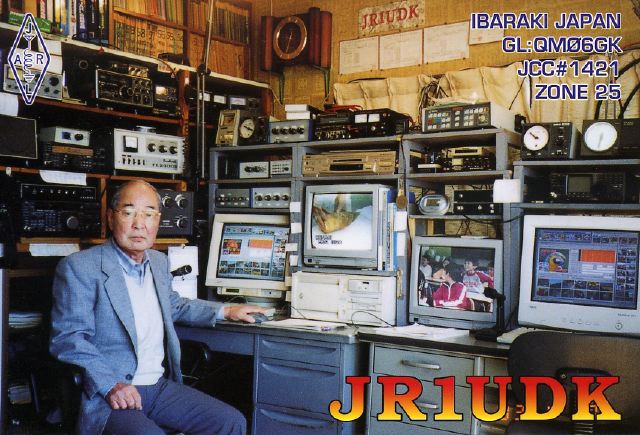

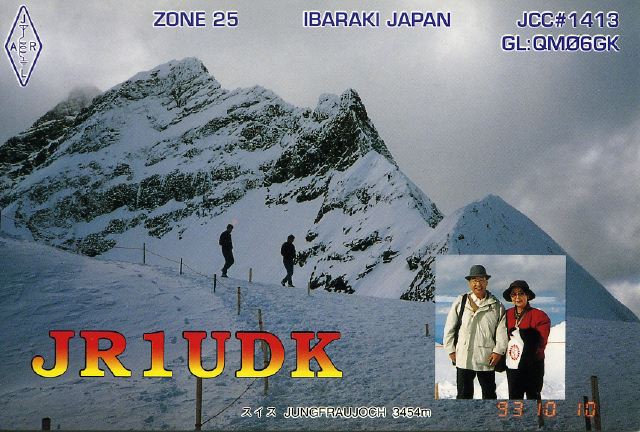

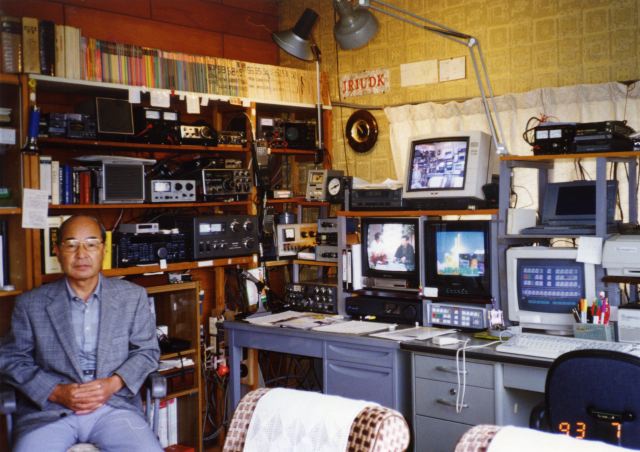

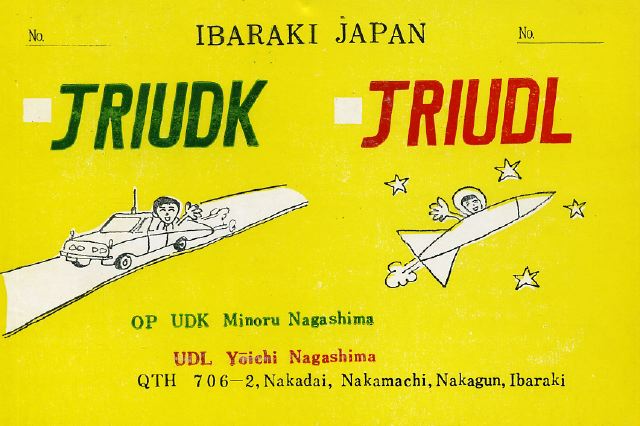

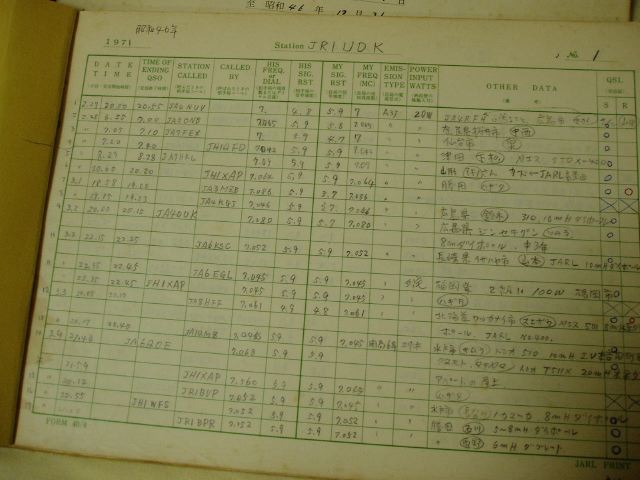

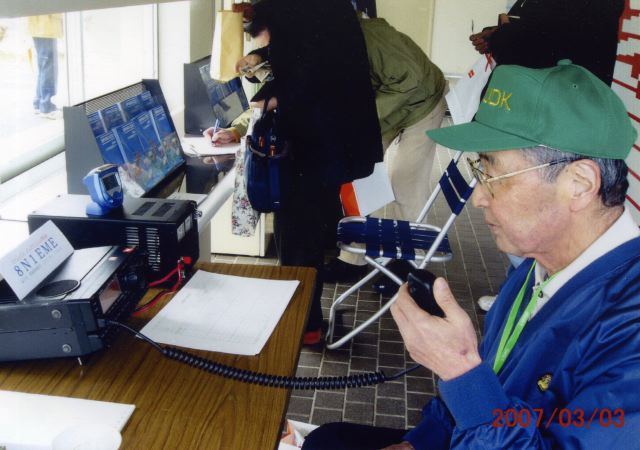

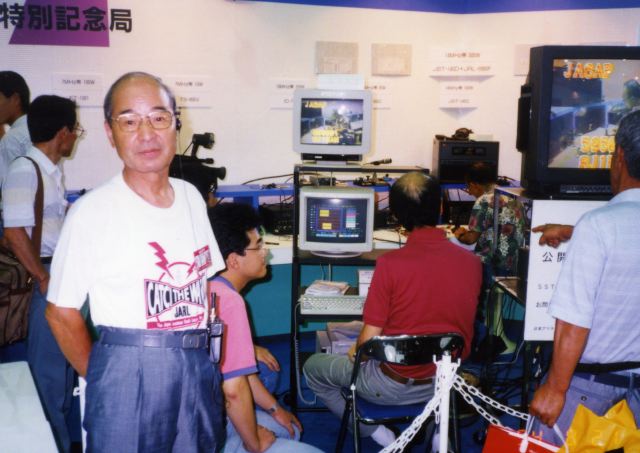

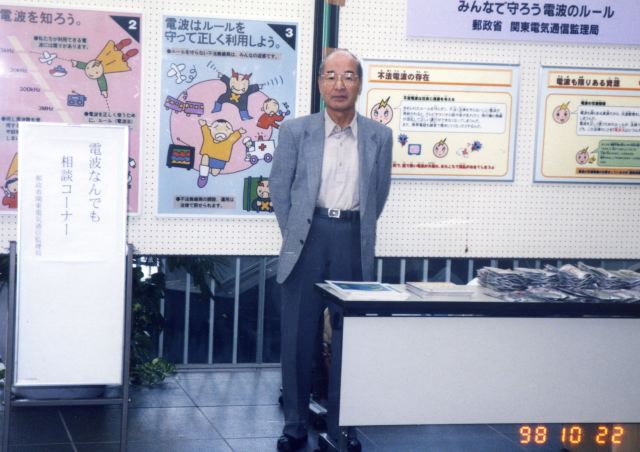

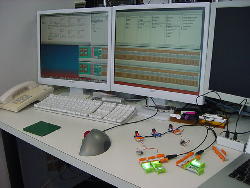

上の左の写真は、茨城県勝田市(現ひたちなか市)の実家の親父の部屋であり、1級アマチュア無線技士でありJARL(日本アマチュア無線連盟)の理事をしていた「JR1UDK」のシャック(無線機器)である。 当時のSSTVというのは、超低速ながら画像(静止画)を無線で送るというハイテクだった。 上の右の写真は、その実家/土地を売り払って、関東一円から探してつくば市の施設に入るまで、一時的に勝田駅近くのマンションで暮らしていた時のシャックである。 僕(京都)と弟(札幌)には、大学に行くまでの費用を出したので「遺産」はナシ、残りの費用は牛久浄苑の夫婦墓の永代供養入居権と、親父とお袋がこの施設に入居して過ごして使い切る、と明確に余生を設計していた。

そして上の写真が、亡くなった翌日の親父の部屋、そのままである。 ようやく安住できる「みどりのレジデンス」が決まって約半年、アンテナも屋上に立てていよいよハムに没頭できるという環境まで構築したところで、親父はポックリと逝ってしまったので、パソコンを含めてこれらの機材は完全に稼働中だった。 そこからマル1日の間に、僕は親父のパソコンから葬儀の際に並べる写真を発掘して、計10枚を親父のプリンタで印刷して、近所のホームセンターでフォトフレームを仕入れて、通夜〜葬儀まで祭壇にずらりと展示して、葬儀に駆け付けてくれたハム仲間に絶賛されたのだった。 通夜の晩にはお袋と一緒に親父の遺体と並んで寝て、通夜/葬儀の挨拶では喪主としてアドリブで思いを語ったのだが、その内容は全く覚えていないものの、親族からはだいぶ褒めてもらった記憶がある。

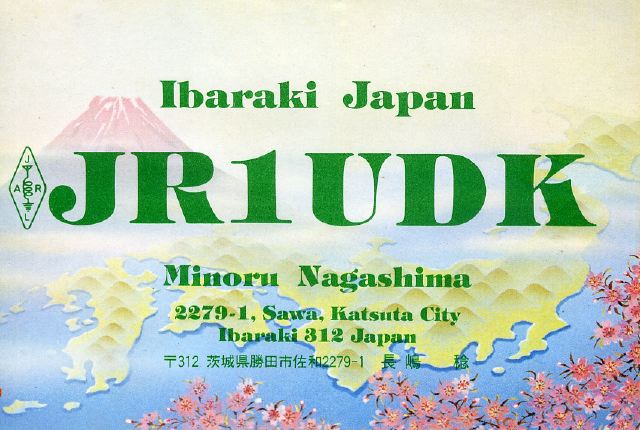

アマチュア無線(ハム)のコールサインというのは、本人が死亡したり返上された場合には再利用することになっているのだが、親父の「JR1UDK」も、ハムを辞めて音楽三昧に移行してからも親父が形式的に継続更新してくれていた僕の「JR1UDL」も、現在のところは新しいオーナーはいない模様である。 YAHOOで「JR1UDK」と検索すると、亡くなる前年の こんなページ だけが残っていて、ちょっと痩せたものの元気な 写真 (前列左から2人目)が発掘できた。 さらにGoogle検索では、上のように、親父のQSLカードがアメリカでeBayに売りに出されていた。 QSLカードというのは「ハムの名刺」のようなもので、自己紹介と共に、無線で通信した相手に通信の記録(証拠)として送ることで、お互いに交換する、という文化である。 以下は、親父の部屋から発掘した、僕と親父のQSLカードを親父のスキャナで取り込んだ画像である。

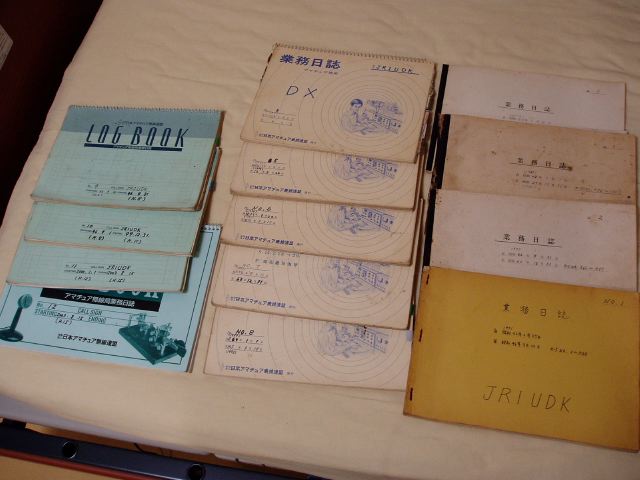

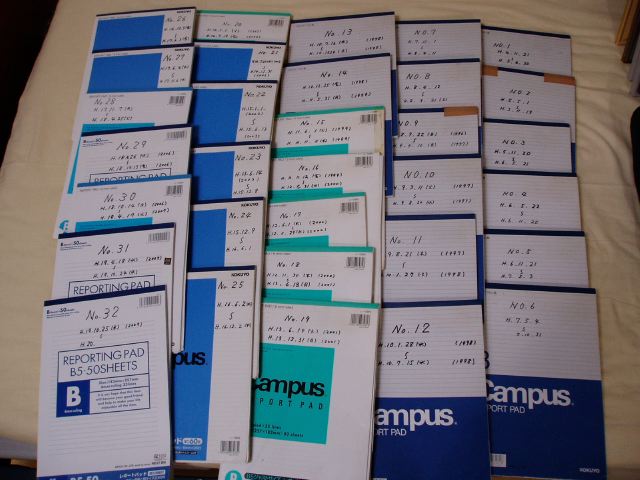

葬儀の後で親父の部屋を整理していて出てきたのは、厖大な「日記」である。 もともと、ハムは「業務日誌」(ログ)というのを記録することになっているのだが、几帳面な親父の残した以下のログは、1級ハムの最大値である500ワットの電信通信(モールス符号の通信)によって、英語が出来ない親父でも専門用語を形式的に交換すれば、地球の裏側まで通信できた。 現在のインターネットの状況からは想像しにくいが、1970年代の人類にとって、アマチュアが地球の隅々とリアルタイム通信する手段はこれしか無かったのだ。 QSLカードを「出した」「受け取った」などというのも、このログに記録したものだった。

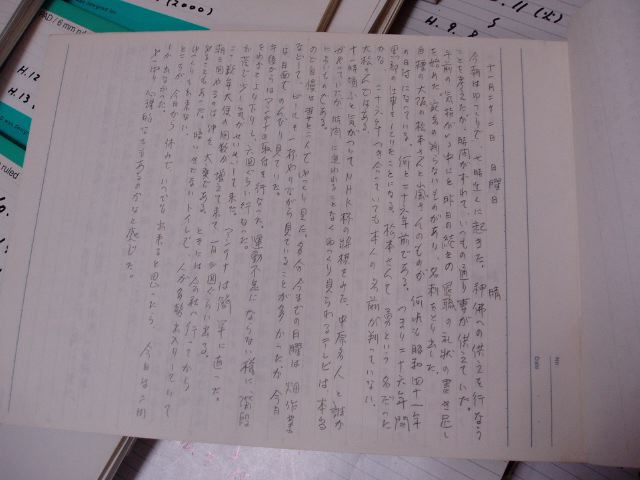

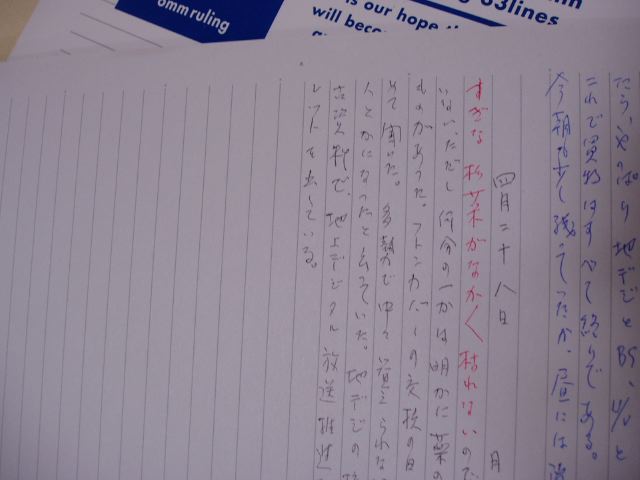

さらに驚くのは以下の厖大な手書きの「日記」である。 昔からこういうのを書くのは好きだったようだが(それは僕にも受け継がれている)、なんと亡くなる当日でも短く書いていた。 若干の体調に関する記述はあったものの、全くボケるどころかキチンとした日々のままで、苦しむこともなくスッと逝ってしまったようである。 脳梗塞で半身不随になって言語障害などが残りつつ寝たきりで生き長らえるよりも、ある意味では親父にとってこの死に方は良かったのではないか・・・というのが、我々家族の一致した思いである。

シャックの写真はすでに上に置いたが、せっかくなので親父の葬儀の際に並べたそれ以外(8枚)のフォトフレームの写真も以下に置いておこう。 また、お通夜の前に葬儀の会場で撮った写真も、★印のリンクを置いておくことにした(クリックして開いたウインドウをそのままにすると新しいクリックで中身が切り替わる)。 棺の中には、親父が弾いていたバイオリンや、僕の初めての単行本も入れてもらった。 日立製作所の社長とか静岡文化芸術大学とかの供花もあったのだ、と、この作業でいま気付いた。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

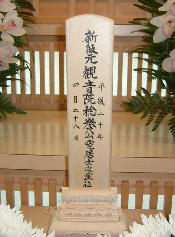

喪主の長男として相談されたのが「戒名」である。 そして考え付いたのは、「ハム」の文字の入った、以下の「公電居士」というものである。 これは自分としても、なかなかのアイデアだったのでは・・・と気に入っている。 インターネットが現在のように全てを凌駕する前の時代を生きた親父にとっては、勲章とも言える戒名だろう。

そして、およそ1週間のこの作業の合間に、僕がmixi日記に書いていたのが以下のようなものである。 せっかくなので、完全にノーカット(無修正)でそのまま置いておくことにした。 まぁ、自分としては、これだけ忙しい時期に親父の葬儀にフルタイムで出られたことを感謝するしかない。 その後も、僕の時計は親父の形見のSEIKOなのだが、これを身に付けていることで、旅行中のトラブルなどを避けられたというトピックは数多くあって、「守られている」という実感と共に生きている日々なのだ。

この親父の32冊の日記はしかし、SUAC研究室から自宅自室に全てを移動するために空っぽにする必要があった際に、僕は最後のNo.32だけ残して、SUACから持ち帰った厖大なドキュメント類と共に「断捨離」して捨ててしまったのだった。 ごめん、親父、No.1〜No.31は誰にも読まれることなく消えました。 最後の半分ほどだったNo.32は現在、研究室から自室に持ち帰ったごくわずかなドキュメント類と一緒に、本棚のどこかにあるのだが、さてそれを読むかというと、そうでもない駄目な長男なのだった。■筑波にて 2008年04月29日21:11■ 急遽、筑波に来ています。木曜日・金曜日の大学院とゼミは休みにしました。2年連続で「喪中」だったのですが、また来年の年賀状も 喪中でスキップとなりました。こういうのは続きますね。・・・今度は僕の親父です。77歳。JR1UDK しかし、以下は中学校の同窓会のWebに今月、4/6に僕が書いたものです。まぁ急でしたねぇ。明後日に通夜、その翌日に葬儀です。 連休があるので、まぁ良かったというタイミングです。 ============================ 田舎の両親ですが、ずっと住んでいた勝田(ひたちなか)引き払い、筑波の施設に入りました。2人とも健常なうちに5階(ここは普通の マンション)の2部屋に入居して、要介護になれば介護スタッフのいる2-4階の部屋に移る、という事です。牛久大仏の胎内に買ってある お墓も見てきました。僕と弟の教育にこれだけかけたから遺産はゼロで、迷惑かけないようキッチリ使い切る、という親父の詳細な 計画書には、なるほどこりゃA型だぁ、と納得しました。 (^_^;) ============================ マイミクさんには介護で苦労している人も多いので、事故でもなく、ちょっとだけ早いけど、まぁ、寿命ということで脳梗塞でポックリ、と いうのは幸せなのかもしれません。 家族葬ということで儀礼等は遠慮します。長いことJARL県支部の役員をしていたので、多数のハムが来る模様です。明日に戒名の相談 ですが、「公」の字を入れる予定です。来週に屋上に設置する予定で親父が部屋で作っていたマルチバンドアンテナを祭壇に置きます。 棺桶には愛用のバイオリンです。僕が子供の時にバイオリンを習ったのも親父がやっていたから。一緒にハムの試験を受けにいったのは 小5の時。親父から学んだハンダ付けで、僕は今でも学生が驚く名人技を見せてます。なかなか親父は越えられないもんだなぁ。(^_^;) 去年1月の義父は、長い闘病と抗癌剤で萎んで黄色に変色していたのですが、ふっくらいきいきして微笑む遺体は、まだ救いかもしれません。 皆さんも、元気なうちに親孝行して下さいね。 ■観音院稔誉公電居士 2008年05月04日16:44■ 今年の連休は筑波に滞在して、まぁ残ったお袋を急に一人にしないでいられた、というのもラッキーかな、と思います。 昨日は牛久大仏に行って墓苑の区画を決め(永代供養の共同墓地で墓石は無くてパネルのみ)、今日は一日、あれこれ整理してました。 いやー、お葬式ってのは大変だぁ。(^_^;) 写真は、通夜の5/1の午前中に親父の部屋のパソコンで、アルバムから写真をスキャナで取り込みプリントして、葬儀会場に9枚ほど 並べた写真のうちの3枚です。白黒は若かりし親父が黒部渓谷鉄道の電気機関車(親父が設計して現場で実験のため何度も出張)の前で、 カラーは定年後に同じ場所で同じ機関車の前です。2枚目は、勝田市の自宅のハムの部屋です。1アマでSWからSSTVから、3.5MHzから 何GHまでマルチバンドで、さらに月面反射通信までやりまくってましたから、これは凄いでしょ。 3枚目は、これだけ2枚の写真を組み合わせたのですが、飲むのが好きだった親父の血は、もちろん僕に受け継がれてます。(^_^;) とりあえず昨日と今日の合間に、親父のPC内のHDDと多数置いてあったCDR/DVDRのデータをまとめてバックアップしてみました。さすが アナログ世代、全部でDVDRの2枚に入りました。僕のデータはどうだろ、およそその1000倍ぐらいかなぁ。(^_^;) いずれ次の機会にチラッと紹介しますが、親父の残した膨大な「記録」は、これは僕もまったくかないません。記録魔だぁ。 手書きとワープロで作ってるんですが、毎年毎月、どれだけハムの関係で買い物したか、というリスト、「お酒の記録(毎月の購入記録)」、 「車の燃費」というリストでは給油した日ごとに、単価、金額、走行距離、燃費を記載しています。電話とパソコンと携帯の利用金額、毎日の 計測時刻とともに血圧と脈拍、歯科にかかった記録には、「歯の種類」という図のコピーも。 テレビはNHKぐらいしか見ないのですが、時間ごと曜日ごとにニュースのアナウンサーの名前、気象予報士の名前、というリストもありました。 もちろん電気屋ですので、あらゆるシャックや機材間の配線で、手作りしていないものはありません。僕は回路図を書かずに作ってはしばらくして 忘却していて焦るのですが、親父の残した回路図はある種、芸術的です。けっこう今日もスキャンしました。ボケ度は完璧にゼロ%でした。 サービスセンター等に質問したQ&Aとか自作のFAQリストも圧巻です。パソコン通信の設定、Windowsの環境設定、インターネットの設定。 まとめて出版できるぐらいの分量です。 「単語集」というリストも作っていて、新しいカタカナ言葉の、綴りと原語の国と、意味。マリオン、ブログ、オフレコ、カリスマ(ドイツ語だった んだぁ)、レシピ、インフラ・・・。これが77歳の老人が先週まで元気に作って/使っていたものとは思えません。(^_^;) まぁ、この親父の血を引く息子としては、この膨大なドキュメントをまとめて、モニュメントとしてのWebを、いずれ、かっちりとまとめてみたい ものだと思っています。どんだけかかるかは不明です。 お通夜と告別式では、家族代表としていずれも僕が挨拶しました。世間の常識では、差し障りのない言葉を短く・・・ということらしいのですが、 両日ともアドリブで、そこそこ長く(5分じゃきかない)話したのですが、まぁ、けっこう好評だったようです。いくつになっても越えられない親父、 ってのは、まぁ、誇りでもありますかねぇ。(^_^) ■日記 2008年05月05日19:52■ ブログとかmixiとかに日記を書く、という行為は、必然的に「読まれる」ことを意識したものです。かつての日記は、自分の思いを記すことで 自分と向き合う、という意味で、privateなものだったような気がします。 僕は日記というのは好きではないのですが、それは上記のような、自分だけのprivateな心情の記録を残すことに意義を感じていないから、 なのかなぁ。このmixi日記というのも、時間が経ったら全部消していますので、明らかに、マイミクさんにだけ読まれることを、無意識にも 指向しているんだと思います。僕がブログに興味がないのは、不特定多数に読まれる日記なんて、まったくソソラレないからです。 いま現在も、先週に急逝した親父の部屋にいるんですが、その親父のパソコンとスキャナで刻々と取り込んでいるのは、ドカッと出て来た 親父の日記の、表紙です。コクヨのB5のレポート用紙、だいたい60枚とか80枚の分厚いやつですが、ここに縦書きでびっしり、親父は日記を 書いていたのを知りました。どうもお袋も知らなかったようです。これがなんと、32冊。(^_^;)(^_^;) No.1の最初の日記の冒頭を眺めたら、 ============================ 平成4年11月21日 土曜日 曇小雨 今日から日誌をつけることにした。何十年振りだろう、 印旛の航空機搭乗員養成所にいたときが最後だから、 昭和20年、今年は昭和67年だから47年ぶりである。 ============================ とのこと。定年退職してサラリーマンの日々から解放された初日のようでした。上記の養成所は、神風特攻隊の訓練所なので、終戦が あと半年も遅ければ、親父も、つまり僕も、とっくにいなかった事になります。この年の12月31日を見ると、激動の年だったようで、親父も 定年退職ですが、僕も弟も退社独立して、それぞれマンションを購入した・・・と書いてありました。親父の節目に心配させていたみたいです。 で、最新のNo.32の日記の最後は、4月28日、つまり亡くなった当日です。ちゃんと日記を書いて、その晩にぽっくりと逝ってしまった、と いう事です。まったくボケていないのは文章から明らかです。やっぱり、ナナメ読みでも、この32冊は、長男としては、読むんだろうなぁ。 親父が後に僕らに読まれることを意識して書いたのかどうか、現時点での予想では、NOだと思います。さてさて・・・。

その後、四十九日法要が牛久浄苑で行われて永代供養の夫婦墓に親父の骨壷が入った様子が、上の写真である。 この時にやってきてくれた親戚も、現在ではだいぶ減っている。 そしてこの区画(全て同様にペア墓地)は出来たばかりだったが、現在ではほぼ全区画が売約済み(本当に入るまでは名前だけ刻まれている)のようだ。

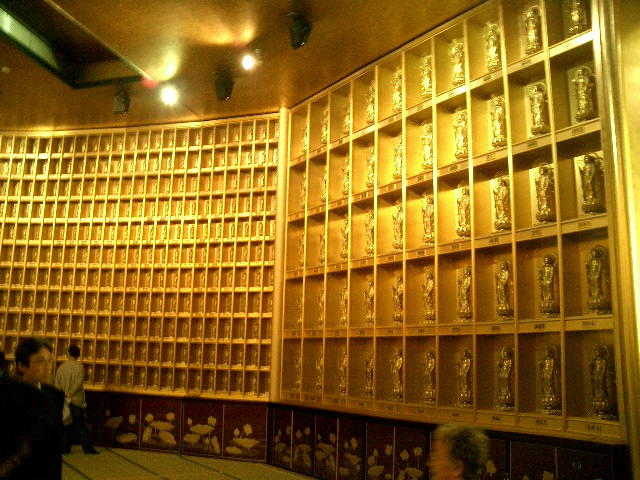

さらに一周忌の法要の際に撮った写真も出てきたが、以下のように牛久大仏(現在では一種の観光地として誰でも入れる)の胎内にある無数の仏像のうち、入り口スグにある「長嶋家」は大きい方(100万円)であり、他の多数の30万円の区画を圧倒しているのだった。 ちなみに親父の遺骨のうち喉仏の部分は、このフロアの仏像群の下にある戸棚の中に安置されているので、年中いつでも家族はお参りに行ける。

さて、これで終わりではないのである。 発掘してきた「JR1UDK」という圧縮ディレクトリの中には、親父の遺品などを処分の前にスキャナで取り込んだ「records」というディレクトリがあって、ファイル総数145個、合計45MBの厖大なデータ類、それもなかなかに貴重なものがサッと見ただけで豊富にあった。 これを今日のうちに吟味してここに追記するのは不可能なので、とりあえず「仕掛かり作業」というところに置いてみて、おいおい時間がある時にきっちりと発掘(再発見)してみることにした。 まぁ、この日記の新しいPart4の初日としては、なかなか充実したものになったのではないだろうか。

2024年11月2日(土)

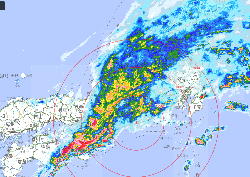

世間は3連休だというが、台風21号から熱帯性低気圧になって前線を刺激した雨雲が日本列島を覆っているので、全国各地のイベントが軒並み中止になるという騒然とした連休初日である。 昨日の親父の記録発掘で残っていた「records」ディレクトリのファイル145本を改めてじっくり眺めてみたが、日立製作所で親父が設計に関わった機関車(ELだけでなくDLもあった)の一覧とか、シャック(ハムの機材)一覧(アンテナまでの複雑な配線図)などは迫力あったものの、ここに列記して紹介するほどのものは無かった・・・という結論を得た。

ちなみに、廃棄するために親父のパソコンのHDDを全バックアップしたアーカイブ等についてはこれまで全く触れたことはなく、プライバシーの塊なので今後も触れることなく、埋もれていくのだろう。 弟に「バックアップの控えが欲しい?」と打診した際にも、丁重に断られたような記憶がある。 現代では、メイルにしてもSNSにしても、本人は消したつもりでも業者のサーバには全て残っているのだが、こういう時代のプライバシーとは何なのか、という視点は大切にしたいものだ。

ネットからは、「注いだビールをできるだけ長く冷たく保持できるグラスを科学的に算出するとどんな形になるのか?」という研究が発表された・・・というニュースが届いて、とりあえず 論文 をゲットしたが、いやーなかなか、ちゃんと物理と数学を駆使して議論しているものだった。 ただし、ここまで真面目なだけ(一捻りナシ)だと、ちょっとイグ・ノーベル賞はどうなのかな。

そして、昨日はたまたま久しぶりにProcessing(+Firmata)の実験をしていたが、手元のProcessingはversion3.5.4だったものの、最新はどうなっているか・・・と調べてみると、上のように最新版はversion4.3まで進化していた。 ただし、稼働環境はMacOS10.15.7以降ということで、こちらも退路を断たれた形であると判明した。 さらに「過去の安定バージョン」を調べてみると、以下のようにやはり手持ちのversion3.5.4が該当すると確認できたので、今後もこれを使っていくことになる。

ちなみに手元にはもっと古い安定板として、Processing2.2とProcessing1.5も持っているのだが、特にProcessing1.5は、これがJavaアプレットを書き出す最後のバージョンとして一時は重宝した。 しかし世間は「Java潰し」の時代となって、全てのブラウザがJavaアプレットのブラウザ内動作に対して「非対応」となったことで、僕の過去のWebでも、全ての優れたJavaアプレットが「見えない」(存在を否定されている)状態になってしまったのだ。 そこで、もう今後は使うこともないだろうということで、Processing2.2とProcessing1.5を消去した。 まぁ、あれだけWebを席巻したFLASHが消えたように、この世界ではプラットフォームの栄枯盛衰はまさに「盛者必衰の理」であり、これは仕方ないのだろう。

午前、「東海道・山陽新幹線が全線見合わせ」というニュースが届いたので天気レーダーを見ると、上のように西日本に盛大に雨雲がかかっていて、これが今日のうちに東海・北陸を超えて東日本まで移動するというのだから、たまたま今日は何もないというのは良かった。 こういう日は、しっぽりとMartinを愛でたり、何かプログラミングかスケッチングに没頭する、というのがいいのだ。

そこで実験エリアの「仕掛かりディレクトリ」は無いか・・・と探していると、「Seeed_Mini_LiDER」という、どこかで見たようなディレクトリが出てきた。 これは間違いなく、Seeed社のセンサで、おそらくLiDERということで「距離センサではないか」・・・と探してみると、部品棚の「Seeeduino Lite」が何枚か入った小箱から、まさに Seeeduino Lite に、専用コネクタのケーブルで繋がった状態の Grove - TF Mini LiDAR が見つかった。 さらに検索すると、 解説ページ も見つかったが、ここに書かれているのは「Seeeduino Lite」でなく「Seeeduino V4.2」だったので、ここからは独自の路線で進めることになった。

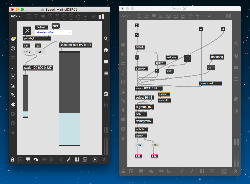

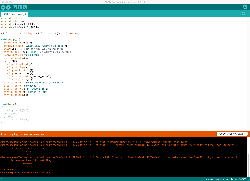

手元のMax実験関係のディレクトリの中にはArduino(Seeeduino)のスケッチとして上のプログラムが置かれていて、 このページ には「Seeeduino LiteはAtmega32U4が搭載された、Arduino Leonardo互換機です」と書かれていたので、Arduino IDEでボードを「Arduino Leonardo」と指定してこのスケッチを書き込むと、IDEのシリアルモニタでタブで離れた2つの整数データがワラワラと出てきた。void setup(){ Serial1.begin(115200); Serial.begin(115200); } void loop(){ while(Serial1.available() >= 9){ if((0x59 == Serial1.read()) && (0x59 == Serial1.read())){ //Byte1 & Byte2 unsigned int t1 = Serial1.read(); //Byte3 unsigned int t2 = Serial1.read(); //Byte4 t2 <<= 8; t2 += t1; Serial.print(t2); Serial.print('\t'); t1 = Serial1.read(); //Byte5 t2 = Serial1.read(); //Byte6 t2 <<= 8; t2 += t1; Serial.println(t2); for(int i=0; i<3; i++){ Serial1.read(); ////Byte7,8,9 } } } }

そして、 このページ から距離データとして必要なのはByte3とByte4だけであると読み切って、上のようなMaxパッチを走らせてみると、見事にシステムとして動いてしまった。 ・・・ということでまたまたWebカメラを出して三脚を伸ばしてScreen Recording撮影してYouTubeに上げてみたのが、 この動画 である。 昨日に続いて、これまで出来なかったことが出来た・・・という成果となったので、今日もSketchingとしては充実の日となった。

午後3時になって、いよいよ浜松にも不気味な色の分厚い雨雲が近付いてきた。 これから晩にかけて猛烈な雨らしいが、明日には抜けてしまうので、某バイト[2]に行く昼過ぎには天気は回復しているらしい。 夕方になって、AbemaTVで「第45回将棋日本シリーズJTプロ公式戦 準決勝第2局 藤井聡太JT杯覇者 vs 広瀬章人九段」のライヴ中継が始まって観戦を開始した。 しかし、ステージ上で対局しているスグ隣の大盤解説から途中で「封じ手」リクエストがあって中断し、対局者は一旦別室に移動して、会場の封じ手クイズ投票を回収するまで「休憩」・・・などという運用にちょっと嫌気がさして観戦をやめてしまった(結局、先手の広瀬九段が勝利したというのを翌日に知ることになった)。

2024年11月3日(日)

台風一過、晴れの特異日だという晴天の日曜である。 ネットからは、甲冑ランドセル「赤色小札黄銅鋲背嚢具足(あかいろこざねおうどうびょうはいのうぐぞく)」という情報が届いたが、この50万円のランドセルは「観賞用として推奨。子どもの通学や、鞄として使用するのに適した性能は持ち合わせていない」とのことで、まぁ、ネタとして眺めるだけのようである。

さらにネットニュースからは「パリで12月に5年ぶりに再開するノートルダム大聖堂をめぐり、フランスのダチ文化相が5ユーロ(約800円)の入場料を課すよう提案した」というのが届いた。 思えば2019年4月、 Sketching日記(1) の「2019年4月17日(水)」のところに書いていたが、何度も行っていたノートルダムの火災というのはショックだった(火災の前後を比較できる こんなページ も発見した)。

半年後の2019年10月、 Sketching日記(3) の「2019年10月31日(木)」のところに書いていたが、那覇の首里城の火災というのもあった。 最近のニュースで、ようやく首里城の屋根だけだいぶ出来てきた(再建は2026年)という話があったばかりなのだが、全部丸焼けになった首里城に比べれば、全体は石造りで尖塔だけ焼け落ちたノートルダムの再建はまだ簡単だった、というところだろうか。

午後に某バイト[2]に出掛けるこの日、関連して午前中フト思い付いたことがあり、久しぶりにヤフオク(フリマ)に行って、謎の買い物(落札)をしてしまった。 ここで思い付いたSketchingないしHackingのテーマというのは、あまり詳細にここに書けない類のものかもしれないが、なかなかにchallengingであり、思い付いた以上、行くところまで行ってみたい(ひっそりと公開してみたい)と思った。 果たしてどうなるか、とりあえずブツの到着が楽しみである。

2024年11月4日(月)

世間は3連休の最終日というが、僕はいつものように夕方に某バイト[1]があるという普通の日であり、さらにちょっとまたまた思い付いた実験をしてみたい気分になった。 ただし、まずは今週末にある某バイト[2]のミドルコースの教材でも作ってから・・・と始めてみると、これが意外に厄介で、午前中1時間半ではうまく出来なかった。 1コマ90分なので、これでは生徒も難儀しそうだ・・・とじっくりテキストを眺めたり試行錯誤してさらに1時間ほどして、ようやく今週分のサンプル教材が完成した。 難航した理由はテキストの写真に一部バグ(間違い)があってそのままでは動かないのと、さらに僕もちょっとした思い込みからブロックを組み立てる過程でのミスがあって、モータを動作させると異常音と共に壊れる(^_^;)という現象が繰り返し起きた。 最終的には問題点を解決し、さらにテキストに詳しく書いていないものの重要なチェックポイントを確認できたので、これはロボット教室の現場で役に立ちそうだ。

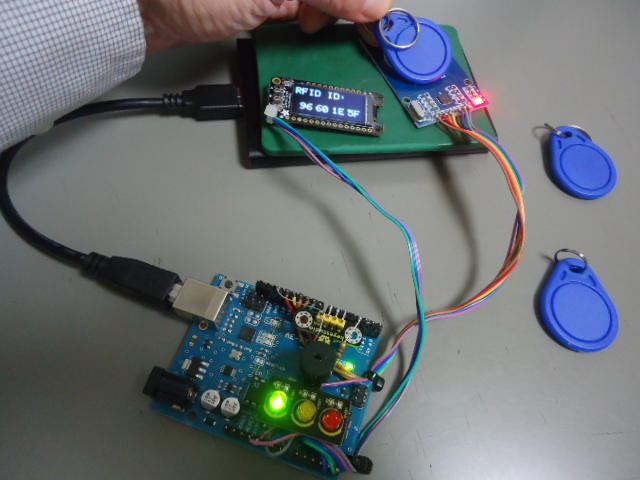

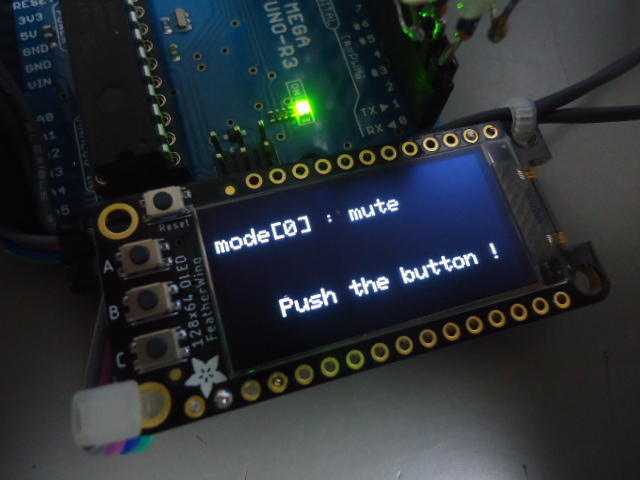

そしてようやく午後2時半を過ぎて、朝に思い付いていた実験に着手した。 まぁ、これは明日も明後日も、ぼちぼち進めていけばいいので、気楽のものである。 部品棚から探し出したのは、上の Adafruit Feather 128x64 OLED SH1107 というOLEDモジュールである。 WiFi関係でAdafruitボードは遊んだものの、一緒に仕入れていたこのOLEDディスプレイはまだ触っていなかったのを思い出して、ちょっと訳あってAdafruitボードでなくArduinoに繋いでみようと思い立ったのだ。 メーカの解説ページ を見ると、+3V系のデバイスであり、ホストとはI2Cでインターフェースし、Adafruitボードだけでなく「Arduino Code」とか「Wiring to other Microcontrollers」などという嬉しい情報もあった。

とりあえず「I2C interface」と検索すると、以下のようにROHMの親切な解説ページがあり、「The cute little OLED does all of the data transfer over the I2C pins, highlighed above SDA and SCL. No other pins are required. There are two 2.2K pullups to 3V on each」とあったので、信号系は電圧シフト無しで2.2KΩでArduinoから供給される+3.3Vラインにプルアップすればいいと判明した。

さらに「Using the OLED FeatherWing with anything but a Feather board is not recommended! However, if you're using it with a non-Feather, you must connect the RST pin in addition to 3V, GND, SCL and SDA」とあったので、RSTピンを+3.3Vに繋いでみたら(実際はこれを省略したら表示されない・・・というトラブルを経て発見した)、無事にOLEDに表示された。 そしてArduinoUNOに繋いでみたが(I2CはA4とA5を利用)、何故かlibrary managerで「Adafruit SH110x」と「Adafruit GFX」を最新にupdateしたものの、サンプルをコンパイルしてみたところ、以下の謎のエラーが出た。 そこでエラーメッセージにあったライブラリの「Adafruit_SH110X.cpp」の該当2箇所だけをコメントアウトして上書きする「ライブラリの改変」(^_^;)、というハックを行ったところ、何事も無かったようにコンパイル成功したので、この改訂版をライブラリに置いておくことにした。 この対応はあまり良い子にはお勧めできない。

結局、某バイト[1]に出掛けるというタイムリミットがあったので、作業としては このような 中途半端なところで終わってしまったが、明日には続きの楽しいプログラミングが待っているという状態になった。 ハードウェアの接続は完了して、dumpであるがRFID情報の取得と、OLEDでの拡大テキストの表示は確認できているので、課題はdumpでなく個々のデータを取得するという手立てを探すことになる。 過去に学生作品の際には、Max側でdumpメッセージをごっそり受け取っても不要なものを捨てる(無視する)ことで切り抜けていたのだが、いよいよキチンとした手法を確立することになったわけである。

2024年11月5日(火)

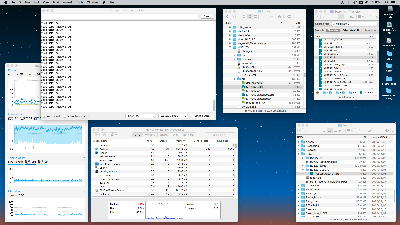

昨日の作業が途中で終わったので、あれこれアイデアが出たりしつつ目覚めた。 午前中には施設に入居した義母の家(奥さんの実家)に作業に行く運転手とか夕方には某バイト[1]の予定があるが、やりかかった作業に着手すべく、以下のように上下2画面のお仕事Mac miniのディスプレイには、ArduinoのRFID関係のライブラリを探求する複数の画面が並んだ。 外出の際にはMacをSleepさせるだけなので、帰宅すれば即、再開できるのだ。

午前の外出から帰宅して、夕方に出掛けるまでの約4時間は、幸せなArduinoプログラミング(という名の試行錯誤)に没頭することになった。 Arduinoの「MFRC522」ライブラリに全てはあるのだが、かつて使った「void PICC_DumpToSerial(Uid *uid);」の隣に、より不要な情報を吐き出さない「void PICC_DumpDetailsToSerial(Uid *uid);」を見つけたが、具体的に必要な「RFIDごとに固有のメーカID」(4桁の16進数 : 00〜FF)を取り出す方法のところでまず困った。 例によって色々と試行錯誤してはエラーメッセージを探る、という方法を繰り返して、結局、以下のような方法でライブラリの問題を解決して、あとはArduino側でどうにでもなる、というところまで進んだ。

そして、まずまずOLED表示が出来てきたところで、さらに思い付いていたアイデアのために Arduinoでブザーを鳴らす というページも発見したのでここにメモしておくことにした。 手元にブザー(圧電タイプ)があるか探して、無ければマルツ電波に仕入れに行くのは明日以降になるが、久しぶりにライブラリの奥底まで探索して、充実の一日となった。

- ライブラリ「MFRC522」の中の「MFRC522.h」と「MFRC522.cpp」を改変するので、これらのオリジナルをとりあえずzipにして隣に置く

- 「MFRC522.h」の中に「void PICC_DumpDetailsToSerial(Uid *uid);」という定義を加えて上書きする

- 「MFRC522.cpp」の中に以下の「unsigned long MFRC522::RFID_IDdata_getter(Uid *uid)」を加えて上書きする

unsigned long MFRC522::RFID_IDdata_getter(Uid *uid) { unsigned long sum_data = 0; int read_data; for (byte i = 0; i < uid->size; i++) { read_data = uid->uidByte[i]; sum_data = 256 * sum_data + read_data; if(read_data < 0x10) Serial.print(F(" 0")); else Serial.print(F(" ")); Serial.print(read_data, HEX); } Serial.println(); return(sum_data); }- これによって、RFIDライブラリからはunsigned longの32バイトで、4つの16進数が全て加算された整数として返ってくる

- Arduino側はそのリターン値をバラして、16進文字列にするための操作(15以下なら頭にゼロを付ける、lowercaseでなくuppercaseにする)を行って、RFIDに表示する

2024年11月6日(水)

今日は朝に耳鼻科の通院(月イチ)、午後にはJoyJoyの予定があるが、昨日の晩から気になっていたArduinoプログラムの解決方法が夢と現の狭間に出てきたりして、起床してから一発で解決してしまった。 あとはイベントの際にブザーを鳴らすだけで、これは原理的には簡単(ただし色々と凝りたい)なので、気持ち良く出掛けられることになった。

そして耳鼻科から帰宅して自室を探してみると、無事に圧電ブザーも発掘できて、マルツに行く必要がなくなった。 ただし、途中でさらにArduinoプログラムの改善点を思い付いた。 RFIDタグを置いたらその製造固有番号(ID)を表示し、タグを離したら表示が消える、というだけでは不足で、「前回と同じタグが一旦離れてから再び置かれた」のと、「前回と異なる新しいタグが置かれた」ことを、別々の反応として知りたいという仕様である。 表示用LEDが赤・黄・緑の3色あり、ブザーによるメロディーもあるので、ここは区別してみたいのだ。 そこで今日の午前〜午後には、あれこれ楽しく苦しむ時間を過ごして、なんとか午後にJoyJoyに出掛けるまでに、 このように ようやく完成した。 以下がそのArduinoスケッチである。#include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SH110X.h> constexpr uint8_t RST_PIN = 9; constexpr uint8_t SS_PIN = 10; MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); Adafruit_SH1107 display = Adafruit_SH1107(64, 128, &Wire); unsigned long ret_data, ret_old=0; int off_count; int musicScale[] = {523,587,659,698,784,880,988,1047}; void setup() { Serial.begin(115200); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); display.begin(0x3C, true); display.clearDisplay(); display.display(); display.setRotation(1); display.setTextSize(2); display.setTextColor(SH110X_WHITE); display.setCursor(0,5); display.print("Start !"); display.display(); for(int i=3; i<8; i++) pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6, LOW); digitalWrite(7, LOW); for(int i=0; i<9; i++){ tone(3, musicScale[i]); delay(100); } noTone(3); } void loop() { char sep_data[2]; RFID_check(); if(ret_data == 0){ if(++off_count > 3){ off_count = 0; display.clearDisplay(); display.setCursor(0,5); display.print("RFID ID:"); display.display(); digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6, HIGH); digitalWrite(7, LOW); } } else{ display.clearDisplay(); display.setCursor(0,5); display.print("RFID ID:"); for(int i=0; i<4; i++){ display.setCursor(100-30*(3-i),40); sprintf(sep_data,"%02X",(ret_data>>(8*(3-i))) & 255); display.print(sep_data); } display.display(); off_count = 0; if(ret_data != ret_old){ ret_old = ret_data; digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(6, LOW); digitalWrite(7, LOW); delay(100); digitalWrite(5, LOW); melody_new(); } else{ digitalWrite(6, LOW); digitalWrite(7, HIGH); melody_again(); } } delay(20); } void RFID_check(){ ret_data = 0; if (! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return; ret_data = mfrc522.RFID_IDdata_getter(&(mfrc522.uid)); return; } void melody_new(){ tone(3, musicScale[1]); delay(100); tone(3, musicScale[3]); delay(100); tone(3, musicScale[5]); delay(100); tone(3, musicScale[7]); delay(100); noTone(3); } void melody_again(){ tone(3, musicScale[0]); delay(30); noTone(3); }

時間がないのでYouTube動画などは明日にすることにした。 これで気持ち良くJoyJoyヒトカラに行けるというものである。 明日にはいよいよ、こちらも楽しみな「睡眠時無呼吸症候群」の、病院でのお泊まり検査もあるが、今日はいつものように飲むのだ。

2024年11月7日(木)

昨日のJoyJoyヒトカラは、新しい マイリスト をプリント持参して4週目であり、基本的には重複を避ける(重点曲を除く)という方針で、なんと71曲という成果[せっかくなので数え上げてみたら、4週(4回)で計235曲(のべ251曲)であり、2回以上歌った重複曲は11曲]だった。 たいがい、長めの曲は制覇しているために、短い曲が多かったのに加えて、出掛ける直前に新しいArduinoシステムが完成したハイテンションが続いていたためと思われる。 リストのチェック欄はまだあと1回分残っているので、来週もさらに続けてみよう。

夜に帰宅してみると、米国大統領選は僅差で年内はモタモタするという下馬評が外れて、遂に「もしトラ」が「またトラ」となっていた。 まぁ、 海外渡航歴(備忘録) を見ると分かるように、基本的に僕はアメリカと欧州とで出張先の候補があれば、迷わず欧州というか非アメリカを選択してきた。 同じ北米でもカナダは僕の中では欧州(特に何度か行ったMontreal)なので、米国というのは1993の独立以降は1998/2002/2003/2007/2008/2009/2012/2013/2015/2019、ぐらいしか行っていなかった。 おそらく、もう米国に行くことは無いような気がする。

昨日、完成していた「RFID+OLED+LED+Buzzer」システムについて、上のように動作記録動画を撮って、 YouTube動画 としてもアップした。 さらにこのYouTubeリンクを メイキング にも追加した。 これはおそらく、ロボット教室の生徒たちにもウケるのではないか・・・という期待がある。

そして、昨日はドタバタしていてMartinを愛でる時間が無かったので、午前中にいつものMartinタイムで弾いてみた。 新しい弦にする機会(口実)が無いのでずっと同じMartin弦のままなのだが、流石によく鳴ってくれる。

上のように、日曜にヤフオク(フリマ?)でゲットしたブツが「午前中に自宅に向けて配送中」という連絡が届いていた。 これ を製作している途中だとしたら、新しいものが届くとつい手を出して注意が散漫になる・・・というミスを過去に数切りなくやってきたが、今回はちょうどいいタイミングで、「渡りに船」・「手ぐすね(手薬練)引く」・「○○○○○」と幾つかの言葉が浮かんだものの、最後の1個がうまく言語化されず(思い出せず)に苦しむことになった。 検索で出てきた「延頸鶴望(えんけいかくぼう)」(=首を長くして待つ)は、僕はよく「麒麟になって待つ」と言ってきたが、ちょっと違う。 これは思い出したら追記することにしよう。

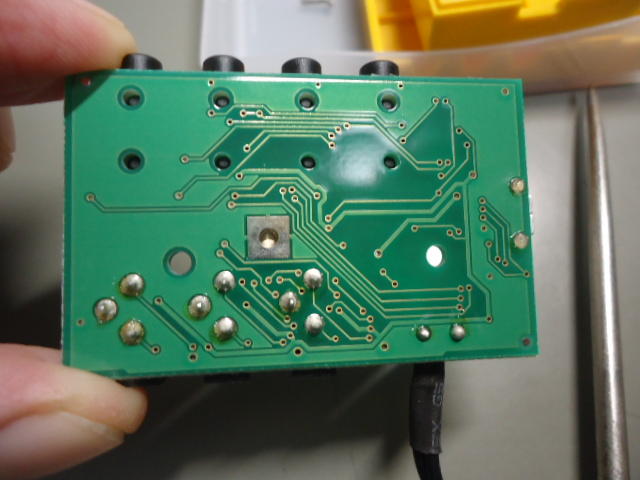

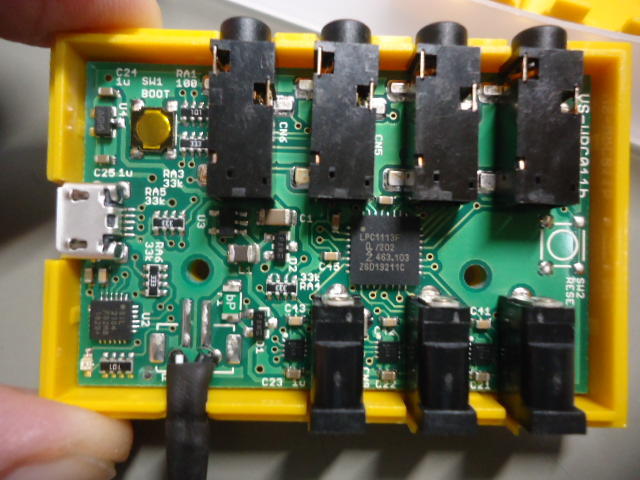

そして午後には、届いた「マイコンボックス」を遂に開けて中を覗いてみた。 これまでは、手元に2個しか持っていなくて、2コースの教材を同時に作ることがあるので、万一の故障に備えて開けていなかったのだが、新たに追加したことで、禁断の開封となったのである。 とりあえず中身を知ることから全ては始まるのだ。

中身は以下のように、当然ながらカスタム基板で、モーター両極出力の出力ピンの根元には、謎の小さなチップ(おそらくアナログスイッチ/電流ドライバ)が載っているが、とても読めない。 CPUは「LPC1113F」とあって、Atmel AT SAMD21G18A(ARM Cortex M0+)と判明した。 さすが、32ビットCPUという高性能であり、たしかSeeed社の「Seeeduino XIAO」もこのCPUだった。 ネットから、127ページにもなる CPUマニュアル と、ArduinoファミリでこのCPUを搭載している Arduino M0 のページを確認して、さらに秋月電子からは 「Arduino M0」回路図 を入手した。

正直に書くと、当初はこのBoxを開けて、内蔵CPUを除去して、その出力端子部分から周辺回路に繋ぐように外部CPUボード(Arduinoとは限らずNucleoF401REでもPropellerでも良い)を接続して、要するにこのBoxを「乗っ取り」するというイメージだった。 しかし開けてみると、あまりに基板の配線パターンが細かいので、ちょっとこれは断念バーグである。 そこで、まぁ駄目モトということで、Arduino IDE にこのBoxをUSB接続して、ホスト側から「何らかのArduinoファミリ」と見えないか・・・と試してみた。 しかし、Arduinoの「ARM Cortex M0+」も、Adafruitの「ARM Cortex M0+」も、謎の「Industruino」の「ARM Cortex M0+」も、いずれもホストPCから「シリアルデバイスとして見えない」という状態になり、ここで手詰まりとなった。

シリアルデバイスとして認識されるということは、OSと事前に通信していて、その後のやりとりに繋がるのだが、これでは先に進めない。 これはSeeeduino XIAOを初めて繋いだ時にも同じ現象となったのだが、Seeed社のライブラリを「Additional Board Manager URLs:」に登録してみるとシリアルが出現したのに対して、今回は何も手立てがない(元々、何も情報は公開されていない)状態なので、ここで打ち止めとなった。 まぁ、そのうち何か思い付いたら、またアタックすることにしよう。

2024年11月8日(金)

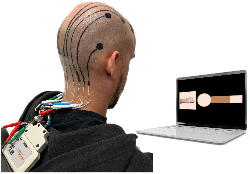

YAHOOに「PSG検査」と入れるだけで、「PSG検査は、脳波・眼球運動・心電図・筋電図・呼吸曲線・いびき・動脈血酸素飽和度などの生体活動を、一晩にわたって測定する検査です」との病院の記事、さらに「睡眠ポリグラフ検査(すいみんポリグラフけんさ)とは、睡眠関連疾患の診断に用いられる検査の一つである。終夜睡眠ポリグラフ検査、終夜睡眠ポリグラフィー検査ともいう」とのWikipediaの解説、さらに「いかにも」というその様子の画像の一部がズラリと並んで、ほぼその全貌を把握できてしまう。 実にいい時代である。

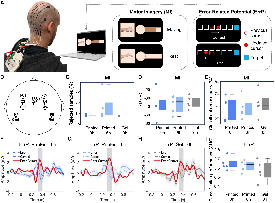

昨日の夕方に浜松日赤病院に行って、個室に入院してその「PSG検査」を受けて、今日の朝、さきほど帰ってきた。 初めての導電ジェル電極をべたべた塗っての脳波計測の余韻が残る頭皮も、いつもの朝シャワーですっきりしたところである。 せっかくなので、今日はこの生体情報センシングを「受けた」生身のレポートを、忘れないうちにに記しておきたいが、その前に「スマホ(OPPO)からMacへの写真転送」の手順を調べて実行したので、それを以下にメモしておく。

晩に日赤の夜間受付から入って、個室に行って、検温と血圧測定をして、パジャマに着替えてから、装置あれこれの接続開始。 まず両脚に筋電センサ電極を装着。 寝ている間に脚がピクつくことを検出するとのことで、気になって普段ほとんどしていない足ピクピクが起きたような気がする。 胸と腹に2本の伸縮ベルト呼吸センサを装着。 両方の肩の付け根あたりには、心電図の電極を装着。 脳波電極は簡易型の8チャンネル、さらに耳、額、まぶた、こめかみ(グッと噛み締めたあたり)、顎などにも電極を装着。 喉元には、いびきを検出するマイクセンサを装着。 左指には動脈血酸素飽和度(SpO2)を検出するパルスオキシメーターをきっちり装着。 末端二酸化炭素濃度(呼吸)を検出するパイプを両方の鼻の穴からぐるっと頭の後ろを回して装着。 各センサ類をテープで押さえ、また膨大なケーブル類をテープでまとめて動かないようにする。

- Macに標準の「Image Capture」(←今回初めてその存在を知った)を起動しておく

- スマホとMacをUSB-Cケーブルで繋ぐ

- スマホが「USBで何をするの?」と聞いてくるので「写真を送る」を選択

- すると「Image Capture」にOPPOが出てくるので選択

- 同時に勝手に起動してくるiPhotoは黙ってQuit

- 「Image Capture」内に表示されている写真から適宜、必要なものを取り込む

※ この写真データのownerが"everyone"になっていない(→WebにSFTPしても見えない)ことがあるので注意- USBケーブルを抜けばそれで完了

ここから、メッシュになった伸縮ガーゼを顔面全体を覆うように被って全ての電極の圧着を確保した上で、顔とか耳とかの部分をハサミで切って出して圧迫から楽にする。 これが以下の写真である。 看護師さんは快く写真を撮ってくれたが、本当にありがたい。

全ての検査電極を装着するとベッドに横になって、一応、寝返りをしてみるが、とてもこんな状態では寝返りできないなぁ・・・と思った。 実際に寝返りをうっていたかどうかは、今月末の診察の時に判明する。 準備は全体で40分ぐらいかかって、処方されていた睡眠薬を1錠飲んで、そしてここから「睡眠」となったのだが、僕の記憶が正しければ、あれこれ想いが巡りつつも、2時間ほど眠れなかった。 そこでナースコールで看護師さんを呼んで、追加であと1錠の睡眠薬を飲んで、その後は寝たようである。

夜中のおしっこはいつもは2-3回なのだが、今回は午前2時にナースコールで看護師さんを呼んで、ベッドの上で上半身を起こして尿瓶(しびん)で1回だけ。 朝5時には目覚めたものの「検査終了で看護師が来るのは朝6時」となっていたので、そのまま悶々と待機。 ただし途中でちょっと30分ほど寝たかも。 そして6時になって、全てのセンサをテキパキと取り外していくと、装着には40分以上かかっていたものの、外すのは5分ほど。 これを毎日、後で装着できるところまでほぐして清掃して戻すスタッフのお仕事には頭が下がる。

ベッドから起き上がって、1枚で相当あれこれ拭ける おしぼり太郎stickスティック (からだふき用ロングサイズ)というのを2本もらったが、たった1本で、電極ジェルその他、全身ほぼくまなく拭けることに感動。 これは素晴らしい。

ベッドサイドの機材を見ると、日本光電のマシンとDELLのパソコン。 一晩中、データをロギングしていたのだ、 このゴチャゴチャを綺麗に元に戻して、また今日も新たに検査の患者が2人、やってくるというのを日々、繰り返しているのだった。

着替えを終えたら、最後に1回だけナースコールを押して退室して、帰宅してOKというルール。 期待した通りの、実に面白い体験をすることが出来た。 後ろを振り返ると、一晩、頑張って検測を続けていた機材がぐちゃぐちゃと散らかっていた。

ここまでを書いてWeb上げてから、午前にクルマで近所を一周して些事を片付けた(クルマにガソリンを入れ、アクトシティに行って奥さんがチケット受け取り、マックスバリュに行って我が家の買い物、古紙回収ステーションに立ち寄り)。 すると夕方からの某バイト[2]に出掛けるまで、午後にちょっとした時間が出来た。 そこで、かつてロボット教材の電源としてモバイルバッテリを使うために このように 手元にあったUSBケーブルを切断して「モバイルUSBバッテリ用ケーブル」を作っていたので、新たに このように 2本を増設した。

さらに、過去に このように スライドボリュームを増設した時のYouTube動画は このような ものだったが、その後にここに2種類の両極LEDを増設したサンプル動画を撮っていなかったことを思い出して、「Webカメラ+三脚」を出してきて撮影してみた YouTube動画 も置いてみた。

このシステムは、本来であればロボット教室の教材として有り得ない、オリジナルの外部インターフェースが動作しているという意味でも、さらにスライドボリュームという「連続値センサ」にリアルタイムに反応する(ロボット教室のセンサはThreshold設定はあるものの、全てON/OFFを検出するだけしか出来ない)という意味でも、生徒たちには非常にウケているので、今後も活躍しそうだ。

ふとAbemaTVを見てみると「棋士編入試験 五番勝負第2局」をやっていて、ここまで1勝1敗の西山朋佳女流三冠が上野裕寿四段とガップリ四つに組み合っていた。 夕方には某バイト[2]に出掛けるので見続けるわけにもいかないが、持ち時間がそこそこ減っているので、なかなか悩ましいところである。

2024年11月9日(土)

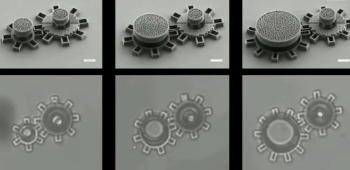

「スウェーデンのヨーテボリ大学(GU)は光をあてると回転する微小な歯車を開発した」というニュースが届いた。 論文は これ ★ 、日本語の解説は これ であるが、マイクロミラーで光を偏向(反射)させて回転力を生み出す、というのは素晴らしい研究である。 こういう研究を進めている物理学者がいる、というのは、人類まだまだ捨てたもんじゃない。

午前中には某バイト[2]の次週の教材(サンプル)を作ったり、日本技術士会の会報に投稿した記事の修正依頼が届いたので対応したりして過ごした。 そして午後になって、先月に作っていた LEDのdemo機 の欠点を改良することにした。 その欠点というのは、電源を入れたところで全てのLEDが消灯するのだが、そこからボタンを押すと色々な「芸」をしつつLED点灯モードを推移するとして、その「最初にまずボタンを押す」という「きっかけ」が不足している点である。

そこで、せっかく「RFID+OLED」でAdafruitのOLEDモジュールが稼働したので、これを追加して、メッセージとして「mode[0] Please push the button !」みたいな情報を表示すればいい・・・と思い付いたのだ。 さっそく、 このページ を見ながら簡単なハンダ付けをして、あとはコピペでArduinoのプログラミングもあっさりと完了してしまった。 作業としては こんな感じ である。 本当は2個のボリュームの値を刻々と取得して表示したかったのだが、けっこうOLEDライブラリは実行に時間がかかると判明したので、その部分は省略して、現状のモードの表示だけとした。

今回は動画撮影してYouTubeに上げるほどのものでもないのでパスした。 Webカメラで、至近距離のOLEDモジュール(今回は小さな文字を表示するモードとした)の文字までうまく撮れないから、というのがその理由なのだが、まぁ隣でビシバシ光るLEDと共に撮っても、どうせよく見えないというのもある。 これで、来週のロボット教室でもウケそうな要素がまた加わった。

2024年11月10日(日)

ネットニュースで、「ANAの機内アナウンスで打ち上げを知って乗客が撮影した、上空から撮影したH3ロケット」という写真が流れてきた。 以下であるが、いやー、実に素晴らしい(^_^)。

僕は基本的に飛行機の座席はトイレに行きやすい「通路側」を指定するので、こういう写真はとても少なくて、2012年の 上空から母校を発見 のページによれば、上空からの富士山 ★ ★、 親父が胎内に眠る 牛久大仏、 プロペラ機(高度がジェットの半分の5000m)から見えた、 エコパスタジアム、 天竜川、 そしてSUAC ★ ★ ★ ★ ★、 佐鳴湖 ぐらいなもので、水戸の母校は 茨大附小と水戸一高 と 茨大附中 だった。

せっかくなので、それ以降の「何か」を探してみると、2014年のNLP研究会の 小樽・ニセコ・札幌 の帰りのフライトで、珍しい 山梨側の上空からの富士山 という動画を撮っていた。

また、2015年に日本音楽知覚認知学会で 札幌に行った 帰りのフライトで、飛行機の影が追いかけてくる 離陸から8分ほど の途中で、その影が丸い虹に囲まれる ブロッケン現象 という貴重な動画を撮影していた。

同じ2015年にアリゾナの スケッチング2015 に行った帰りのフライトでも、 砂漠に飛行機の影 がずっと見えていた。

また、2017年に 北海道北端を攻めた 際には、往路の千歳→稚内のボンバルディア機の 離陸と 着陸、 さらに袋の稚内→千歳の 離陸と 着陸 とを撮っていたが、ここでも一部で飛行機の影が追いかけてきた。

この手の「自分の飛行機の影がちょうど見えた」という写真や動画は、 海外渡航歴(備忘録) や、 ここ にある国内出張(北海道とか九州など)とか、 「沖縄行き」の記録 などを丹念に探せばけっこう出てくるように思うのだが、それは省略。 けっこう時間をかけて過去の記録を探索し、ちょっと古いが以下の写真に遭遇して この解説 に驚きつつ納得し、いつものルーティンでMartinを愛でると、それだけで日曜の午前が過ぎ去った。

そして何もない日曜の午後は、東日本女子駅伝とかJ2リーグとか早慶戦とかフィギュアのエキジビションとか大相撲の初日などもやっていたが、昼間っからビールと共に競馬のエリザベス女王杯とか男子ゴルフとか女子ゴルフとかを眺める休日と決めた。 ちょっと思い付いた簡単な電子工作(改造)のネタは、ごくごく簡単なものなので、まぁ明日にでもやっつけてみよう。

2024年11月11日(月)

昨日の午後に「ちょっと思い付いた」ネタは、昨夜、寝ているうちにどんどん拡大して、さらに夢の中?で触発されて新たなアイデアがまた生まれて、起床した瞬間には、もう今週に取り組んでみたいあれこれがほぼ整理されていた。 新ネタ2つへの挑戦であり、後者の難易度/発展可能性は、ソコソコある。 前者は「お試し」の実験によっては簡単に済ませられるものの、もしかするとかなり盛大に展開できそうなネタなので、これも大事にしていきたい。 そこで、ここは午前中の時間をかけてでも、きちんと過去の関連情報を整理することにした。 新ネタの第一は、「LittltBitsSynthの改造」に関するものである。

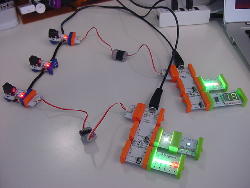

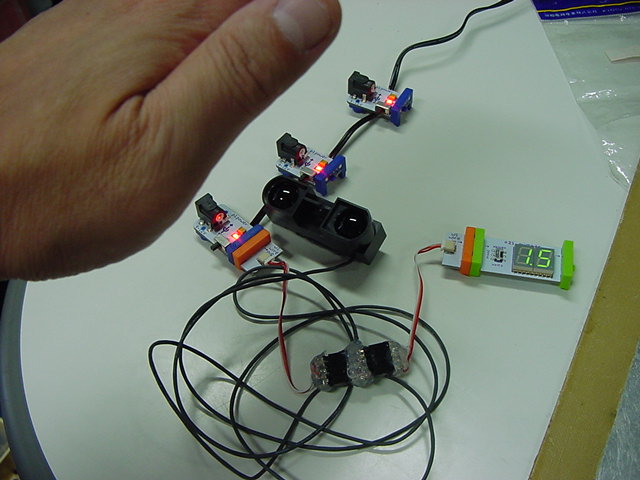

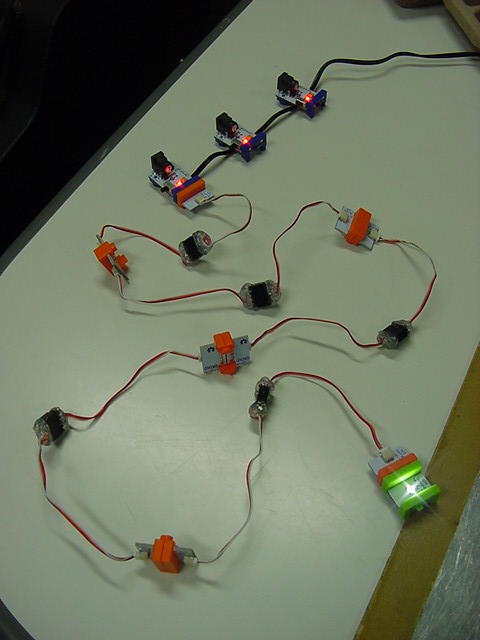

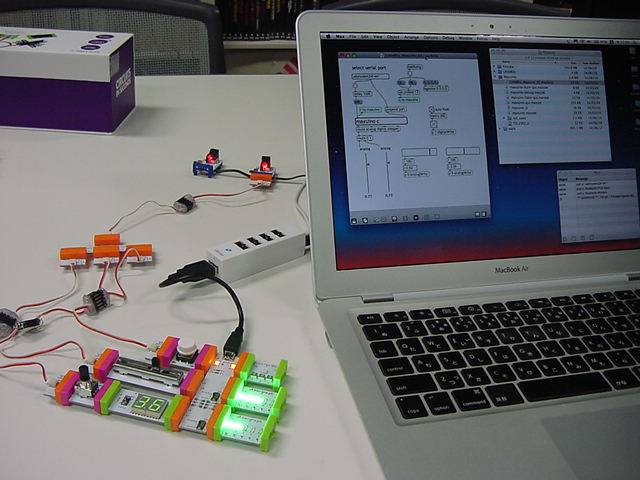

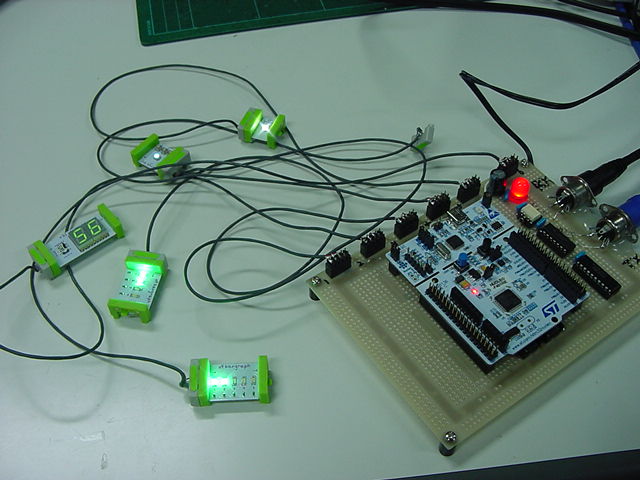

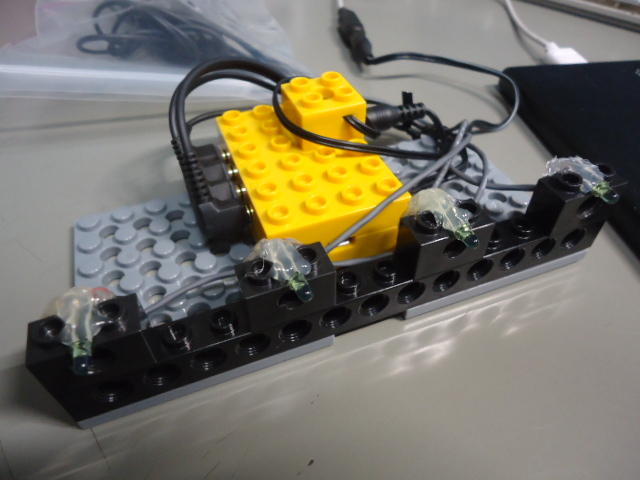

僕の日記にLittltBitsSynthが登場したのは Max6日記(1) の「2014年5月14日(水)」のところであり、その1週間ほど前に届いたばかりのLittltBitsSynthのパーツをいきなり切ったり貼ったり、 このように 改造して実験するところから始まっていた。 最初にやったのは、006P電池を3端子レギュレータで+5V化する、という地球に優しくないモジュールをACアダプター(+5V)に並列に3個繋ぐという改造で、「電池は使わない」体制を整えた。

次に、コネクタ同士をケーブルで延長しているパーツのケーブルをばっさりと切断して、0.1インチピンヘッダ/コネクタを中継用に接続したものを何本か作ってみた。 これによって、自作のあらゆる「+5V系」のシステムと自由にLittltBitsSynthのパーツ類がやりとりできるのである。 そこでこの日の実験では、Sharpの赤外線距離センサの大型のやつを繋いで、LittltBitsの数値表示モジュールによってそのセンサ出力電圧を表示するところまでやっていた。

続く Max6日記(1) の「2014年5月16日(金)」には講義の合間に これ と これ のように、3軸加速度センサの3チャンネル情報をLittltBitsSynthに与えたり、加速度センサの加速度(1系統)をLittltBitsSynthに与えるようなセンサを、0.1インチ中継用ピンヘッダ/コネクタに対応して製作していた。

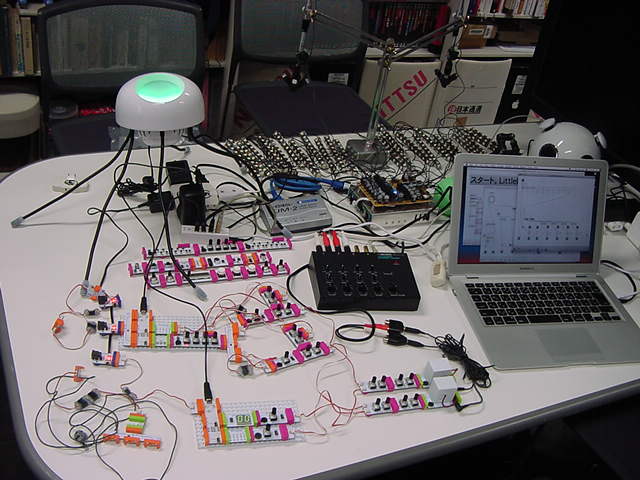

あれこれお仕事その他を進めていたので、次にLittltBitsSynthが登場したのは Max6日記(2) の「2014年6月19日(木)」だった。 追加注文のLittltBitsSynthが登場して、そこにはLittleBitsArduinoがあったので、「LittleBitsのArduinoはLeonardoである」と確認してFirmataを書き込み、ここに「MaxでLittltBitsSynthシステムと連携」が実現していた。

この年のOMMF2014だけは、直前の情報処理学会エンタテインメントコンピューティング研究会(京都・鞍馬)と情報処理学会音楽情報科学研究会(京大)とリハ工学カンファレンス(広島)の間に行くために、学生の同行ナシで僕一人で行ったのだが、そのOMMF2014のコンサートでは、オリジナル楽器 GHI2014 にLittltBitsSynthを活用した作品"GHI2014Ogaki" ★ ★ ★ を初演していた。

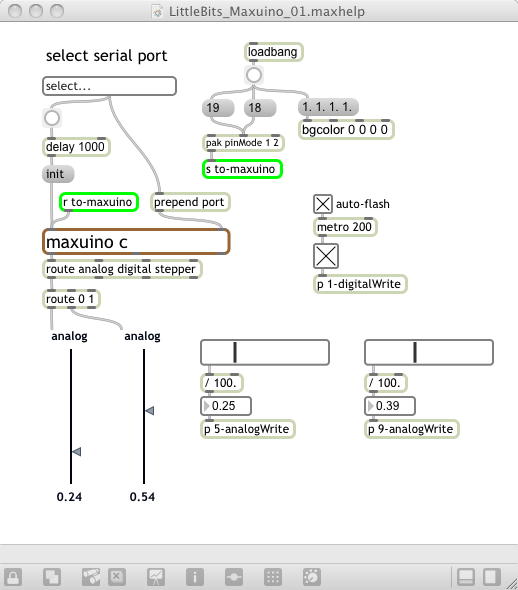

あれこれあれこれを進めていたので、次にLittltBitsSynthが登場したのは Max6日記(3) の「2014年8月15日(金)」だった。 ここではまだLittleBitsArduino(Firmata)を実験していて、Maxから同時に2つのLittleBitsArduino(Firmata)とやりとりする事を確認していたようである。 続く「2014年8月17日(日)」では、デフォルトのMaxuinoを改造してカスタマイズし、「2014年8月18日(月)」・「2014年8月19日(火)」あたりでは、新たに加わった"Clyde"を加えて、LittltBitsSynthを盛大に広げて、以下のように作曲をしていたようである。 この作曲は「2014年8月20日(水)」で完了して機材を発表して、無事に大垣での初演 ★ ★ ★ を済ませたようである。

そしてこの"GHI2014Ogaki"初演の後では、ぱったりとLittltBitsSynthの続報が日記から消えてしまった。 4月からは京都市立芸大の博士課程に社会人入学して、哲学・美学の書籍を3ヶ月で70冊読んだり、いろいろ忙しい年だったのだ。 次にこの単語が登場するのは Max6日記(3) の「2014年10月4日(土)」であり、 何かが届いた という写真と共に「以前に注文していたLittleBitsのハンダ付けキットが届いてしまった。 しかし開ける余裕もなく・・・」となっていた。 今日、思い付いたのはこの部品である。

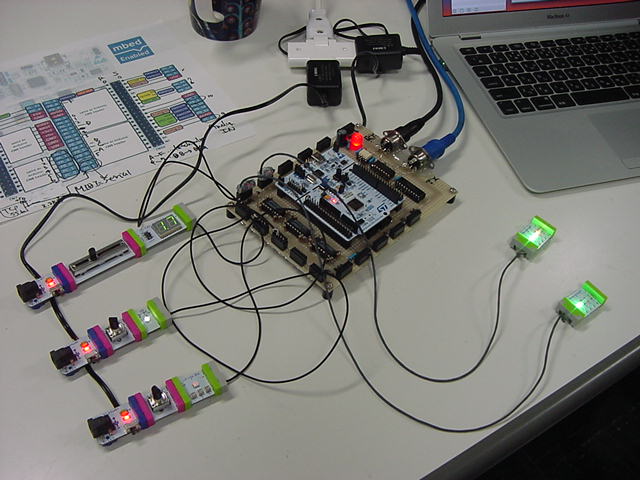

そしてようやく着手したのは、 Max6日記(3) の「2014年11月17日(月)」であり、進めていたmbed NucleoF401REを使って、LittleBitsArduino(Firmata)でなく メイキング(1) のようにもLittltBitsSynthシステムとMaxとをMIDI経由でコミュニケーションする、新インターフェースの開発だった。 このメイキングはここからみっちり、 メイキング(2)・ メイキング(3)・ メイキング(4)・ と4日間続いていた。

ここで僕のスケッチングは終わっていたのだが、このLittltBitsSynthネタは国際会議/学会発表にも繋がったし、 Max6日記(3) の「2014年12月18日(木)」のところを見ると、LittleBitsの開発者とのやりとりもあった模様である。 ただし、あまりの多忙さにシカトしていたようだ。(^_^;) その後はだいぶ放っていたのだが、アリゾナでの Sketching2015 と、シンガポールでの国際会議 SI2015 に持参するためにちらっと触ったのは、以下のように Xcode日記(3) の「2015年7月14日(火)」のところだった。

その後はずっとLittltBitsSynthの話題は僕の日記からは消えていた。 「日記」シリーズの記録 を一つ一つ探してみたものの、次に出てきたのはなんと7年後、 Sketching日記(13) の「2022年4月19日(火)」のところだった。 「シンセサイザについて学びたい」というゼミ生に、 このように ザザッと貸し出したようであるが、その後は何も続かなかった。

その後にLittltBitsSynthの話題は何も登場しないまま現在に至ったので、やはり、かなり久しぶりなのだった。 ただし、必要な情報のリンクはここにまとまっているので、何かやりたくなったら、ここから検索すればいいのだ。 今日の実験と改造については、その入り口のごくごく初歩的なものなので、過去のこの情報を検索するまでもない。

そして午後イチで実験してみたところ、想定していた3つのパターンのうち最も簡単な対応でいい事が検証できて、チラッとハンダを外して、チラッとハンダ付けして、高性能両面テープ(硬化すると絶対に剥がれない)を2cmほど貼って、そこで「完了」となった。 写真を撮るまでもなく、さらにYouTube動画を撮るまでもない、という簡単な作業である。 ただし、午前中かかって上記の資料をまとめたりしたので、思い付いた第2項目のアイデアについては、明日以降にやってみることにした。 夕方から某バイト[1]があるものの、お仕事としては本日はこれにてオシマイである。

2024年11月12日(火)

もう忘れるほど前に原稿を提出していた2件、奈良学園大の紀要と日本技術士会の会報への寄稿に関して、昨日は奈良学園大、今日は日本技術士会から校正原稿/ゲラが届いて、いずれも微細な修正を依頼したりして、一気に両方ともほぼ集結ということになってきた。 おそらく過去にこっそり偽名リンクでWebに上げていた最終原稿PDFは、流石に刊行前には公開できないので、それぞれ刊行されたらWebのPDFを上書きして、正規リンクを設置することにした。

そして昨日のアイデア[2]を一気にやっつけようと、午前から午後までかけて このように 色々と試行錯誤して、完成まで行ってしまった。 実際には、マイコンブロックのアナログ入力端子に内部的に保護用の抵抗が入っていると判明して、5.1MΩの抵抗を47kΩに変更したりするトライアンドエラーなどもあったのだが、結果良ければ全て良し、無事に当初の構想を実現した。

そして、一気に行ってしまえ・・・とこの4個の光センサをロボット教室のブロックにグルーガンで固着させて、デモ用ロボットとして YouTube動画 まで撮影してみた。 これはおそらく、今週末の生徒たちにも大ウケするのではないか(レーザーを目に向けないところだけ注意)・・・と思っている。 一日で当初の構想まで完成したので、まずまず充実の一日となった。

2024年11月13日(水)

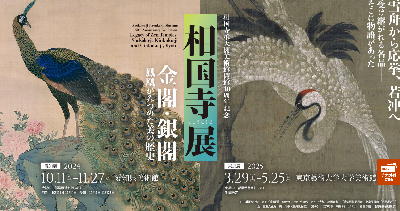

今日は午後に予約したJoyJoyに行くだけの日である。 ただし朝は早起きして、名古屋の美術館に行く奥さんを浜松駅に送る運転手をした。 若冲とか応挙とかが並ぶ「相国寺展」に行くとのことで、専用サイトから チラシPDF をゲットしたが、なかなかのものである。

奥さんはこういう美術館巡りが好きでときどき出かけているのだが、「並んで待つ」ことの嫌いな僕は、ディズニーランド等と同様に、基本的には美術館で何か凄い企画展があるからと行って、出掛けることはない。 ただし唯一の例外として、2015年ころに京都国立近代美術館で開催された「鳥獣戯画」展には、入場まで2時間以上も行列して、ずらりと展示された本物を超至近距離でみっちり堪能した記憶がある。 ミュージアムショップでお土産に仕入れたのは、超ミニチュアながら国宝の「甲・乙・丙・丁」4巻が全て入っている豆本絵巻であり、現在でも僕の宝物なのだ。

そこで気付いたのだが、国内で美術館とかに行かない僕は、しかし海外出張の時などは、現地の美術館とか博物館とかがあれば、けっこう行っていたのだった。 その違いを考えてみると、けち臭い日本と違って、海外では美術館でも博物館でも「写真OK」(一部だけフラッシュ禁止)という太っ腹な文化なので、安心して風景と同列でスナップ写真(低品質で小サイズ)を撮りまくっていたから、と判明した。 こう気付いてしまうと、自分のサイトに置かれた過去のコンテンツの中から、おそらく海外ばかりになるが、「美術館・博物館など」というまとめページも作りたくなってくる。

既に 「乗り鉄」の記録 とか 「工場見学」の記録 (一部は工場でなくビール博物館などだった) とかを作っていて、「鉄道博物館シリーズ」については、いちいち個別に 梅小路 リュブリャナ ユトレヒト 京都 名古屋 大宮 と並べていた。 そこで、 海外渡航歴 のページを順になぞって、個々の写真をずらっと並べるHTMLを新たに作ることは無いとしても、その都市と美術館・博物館の名前が出てくるようなリンク集・・・という情報をまとめてみる事を思い付いた。 今日は午後にJoyJoyに行くのでこの作業への着手は明日になるのだが、まずは国内での「○○○館」に行った記録のリンクを新たに発掘して、以下のリストを作ってみた。一部には写真があったようだが、国内では「写真禁止」の施設ばかりで、改めてその閉鎖性(島国根性)に呆れてしまう。 こうなると、明日には「海外編」をしっかりまとめてみよう・・・という気になった。 ただし、 RRR日記(3) の「2024年9月22日(日)」のところにちょっと書いていた「Erotic Museum」については、どうせ中身はWeb公開できないものばかりになるので(^_^;)、ここではリストに加えないでおこう。

- 1999 ひめゆり平和祈念資料館 (他に ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ にも)

- 1999 沖縄平和祈念堂美術館

- 2003 小樽オルゴール館

- 2006 科学未来館

- 2006 大原美術館

- 2008 佐渡・陶芸館

- 2010 舘山寺オルゴール館 (他に ★ ★ ★ にも)

- 2010 中原中也記念館

- 2011 オホーツク流氷館

- 2011 北方民族博物館

- 2011 網走監獄

- 2011 梅小路蒸気機関車館

- 2011 ガーデンミュージアム比叡

- 2011 熱海人形美術館

- 2011 仮面歴史館

- 2011 MOA美術館

- 2012 遣唐使ふるさと館

- 2012 長崎・原爆資料館

- 2012 長崎・出島

- 2013 仙台七夕館

- 2014 北原白秋記念館

- 2014 北海道立函館美術館

- 2014 函館市北洋資料館

- 2014 広島・原爆資料館

- 2015 新潟駅・ぽんしゅ館

- 2017 埋没林博物館

- 2017 シャトーカミヤ

- 2017 ノシャップ寒流水族館・科学館

- 2017 利尻島郷土史料館

- 2017 利尻町立博物館

- 2018 イノベーション・ロード (ヤマハ本社)

- 2021 京都鉄道博物館

- 2023 名古屋 リニア・鉄道館

- 2024 大宮・鉄道博物館

2024年11月14日(木)

昨日のJoyJoyヒトカラ6時間では61曲を完走したが、8ヶ月ぶりに レパ から「雪モノ」を解禁してみた。 「夏モノ」は既に先月には終えていたのだが、こういう季節感というのも、いいものだ。

朝にSketchingコミュニティから届いていたメイルは、「I wanted to start by reaching out to see where you’d like to see 2025 held. If you have a connection with a university, community space, or a bizarre location you think can host around 50 Sketchers in September/October 2025, please reply to this message or email me」というもので、来年のSketchingの時期と場所を求む・・・というものだった。 他の国際会議も今年はだいぶ早めにアナウンスがあったし、どうやら便利なオンラインに押されて「リアルに開催する」ことがだんだん厳しくなっている、という世界的な状況が反映しているようだ。

さて、いよいよ昨日から懸案の「美術館・博物館」等の海外版である。 とりあえず目に付いた アウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所 だけはここに置いておくとして、ぼちぼち昔から順に辿ってみることにした。 ちなみに、パリの「ダリ美術館」のように、一部は写真NGのところもあるが、建物の外観だけでもリストに加えている。そして午前中いっぱいから午後までかかって、上のように「海外編」のリストも完成した。 ただし、まだ抜けがありそうなので、思い出したらさらに追記していくことになりそうだ。 ただしこのリンクは「その施設に行った記録が旅行記Web(レポート)のどこかにある」というだけで、例えば「ルーブルの展示物を見たい」というようなアクセスには対応していない。 僕の性格からすると、やはり写真が並んだHTMLをコピペコピペで作ってズラリと並べたいところであり、そのうち気が向いたら作ってみることにしよう。

- メルキッシュ博物館 Berlin, 2000

- ドイツ技術博物館 Berlin, 2000

- ベルリンフィル・楽器博物館 Berlin, 2000

- 装飾芸術美術館(前編) Berlin, 2000

- 装飾芸術美術館(後編) Berlin, 2000

- Sony Wonder New York, 2003

- ルーブル美術館 Paris, 2004 (他に ★ ★ にも)

- ダリ美術館 Paris, 2004

- オルセー美術館 Paris, 2004

- フランスの古城 France, 2004

- アムステルダム国立美術館 Amsterdam, 2004

- ゴッホ美術館 Amsterdam, 2004

- ハイネケン・エクスペリエンス Amsterdam, 2004

- アルスエレクトロニカセンター・OKセンター・Lentos美術館 Linz, 2004 (他に ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ にも)

- ミロ美術館 Barcelona, 2005

- グエル・パーク Barcelona, 2005

- オランジェリー美術館 Paris, 2006

- パリ近代美術館 Paris, 2006 (他に ★ にも)

- ガラス工芸美術館 台湾・新竹市, 2007

- コペンハーゲン王宮 Denmark, 2007

- デンマークデザインセンター Copenhagen, 2007

- ロンドン塔 London, 2007

- サイエンスミュージアム London, 2007

- V&A美術館 London, 2007

- ナショナルギャラリー London, 2007

- 大英博物館 London, 2007

- シャーロックホームズ博物館 London, 2009

- 工芸技術博物館 Paris, 2009

- オーストリア国立図書館 Vienna, 2009

- シドニー博物館 Syndey, 2010

- 軍事博物館 Russia・Yekaterinburg, 2010

- ムンク美術館 Oslo, 2011

- ノルウェー海洋博物館 Oslo, 2011

- コンチキ号博物館 Oslo, 2011

- バイキング船博物館 Oslo, 2011

- ノルウェー民族博物館 Oslo, 2011

- ノーベル平和センター Oslo, 2011

- オスロ国立美術館 Oslo, 2011

- ブラチスラバ王宮 Bratislava, 2012

- スロベニア民俗博物館 Ljubljana, 2012

- スロベニア国立美術館 Ljubljana, 2012

- スロベニア鉄道博物館 Ljubljana, 2012

- ウイーン楽友協会 Vienna, 2013

- ハンガリー音楽史博物館 Budapest, 2013

- ブタペスト王宮 Budapest, 2013

- プラハ王宮 Prague, 2013

- 考古学博物館 Bulgaria・Nessebar, 2014

- Bioshoere 2 Arizona, 2015

- ワイン博物館 Bordeaux, 2016

- コロニー・グエル Barcelona, 2016

- コスモ・カイシャ科学館 Barcelona, 2016

- ユトレヒト鉄道博物館 Utrecht, 2016

- アウシュビッツ博物館 Krakow, 2018

- モータウン博物館 Detroit, 2019

- Cranbrook Detroit, 2019

- 馬車鉄道博物館 チェスキー・ブジェヨヴィツェ, 2022

- Camera Obscura Edinburgh, 2023

- スコッチウイスキー・エクスペリエンス Edinburgh, 2023

2024年11月15日(金)

今日は夕方から某バイト[2]に出掛けるだけ、といういつもの金曜日だったのだが、朝からトラブルに遭遇した。 自宅に引いた光回線の彼方に何かあったらしく、我が家が「インターネットに繋がらない(;_;)」という状態であると判明した。 とりあえずネット関係の機材一式(ルータ、WiFi、モデム等)の電源を入れ直したりしたが、WiFiまでは正常で、WiFiルータにスマホからログインしてみるとテスト用の画面が出て、「インターネットに接続する部分でのトラブル」と表示されるところで止まった。 仕方ないので光回線業者(浜松ケーブルテレビ「ウィンディ」)の24時間受付「故障問い合わせ窓口」(KDDI・ケーブルアシストセンター)に電話してみたが、BGMと「只今、大変混み合っています。そのままお待ちいただくか、しばらく経ってからお掛け直し下さい」というあの定型メッセージが延々と続いて、繋がる気配がない。 どうせこういうコールセンターは九州とか沖縄とか、ヘタすると東南アジアに転送されているので、まぁ結局、浜松ケーブルテレビの営業時間まで待つしかないのだろう。

そこで、OMMF2024に出掛けるためにやっておきたかったチェックとして、手持ちの5台のMacBookAirを満タン充電しつつ、それぞれのSPECをまた調べて整理してみることにした。 過去に一度、どこかでやっていたような気がするのだが、バッテリの累積充電回数というのは記録していたなかったので、それ加えることにした。 目的としては、けっこう今回の展示はCPUパワーを使うので、2日間の使用に耐える元気なマシンを選ぶ、ということになる。 結果は上のようになったのだが、9時を過ぎてようやく浜松ケーブルテレビ「ウィンディ」に繋ぎっぱなしだった電話の自動音声が「現在、故障していますのでしばらくお待ち下さい」に変わったのでルータを見てみると、「インターネット」のLEDが点灯していて、無事にネット環境は復旧していた。 要するに、業者の始業時間になって、トラブルに気付いて再起動したということであり、僕の日々はちょっと早めではあるものの、たいてい業者の営業時間あたりなので、こういう事はたまに起きると覚悟すればいいのだろう。

- 13インチ [大Tigersステッカー]

- 1.4GHz Intel Core i5

- 4GB 1600MHz DDR3

- 1440 x 900

- Strage: 120GB + 512GB SDHC

- Battery Capacity(mAh): 6498

- Battery Cycle Count: 77

- 11インチ [無傷]

- 1.3GHz Intel Core i5

- 8GB 1600MHz DDR3

- 1366 x 768

- Strage: 120GB

- Battery Capacity(mAh): 4332

- Battery Cycle Count: 102

- 11インチ [傷あり]

- 2.2GHz Intel Core i7

- 8GB 1600MHz DDR3

- 1366 x 768

- Strage: 250GB

- Battery Capacity(mAh): 4566

- Battery Cycle Count: 303

- 13インチ [無傷]

- 2.2GHz Intel Core i7

- 8GB 1600MHz DDR3

- 1440 x 900

- Strage: 120GB + 512GB SDHC

- Battery Capacity(mAh): 6190

- Battery Cycle Count: 39

- 13インチ [傷あり]

- 2.2GHz Intel Core i7

- 8GB 1600MHz DDR3

- 1440 x 900

- Strage: 120GB + 512GB SDHC

- Battery Capacity(mAh): 6078

- Battery Cycle Count: 113

ネットからは「AIが作った聴衆水増し」疑惑画像というのが流れてきたが、過去によくあった北朝鮮の稚拙なヤラセ画像とは違うものの、なんだかどことなく不自然さが漂っているものだった。 フォトショでコピペで群衆を水増しする北朝鮮方式と違って、 このサイト (リロードするたびに異なった人物画像を生成する)のように、一人一人が異なる群衆を自動生成するのも容易なので、これはなかなか厄介な時代である。

今日は竜王戦第4局ということで、サブウインドウではAbemaTVを開きっぱなしの一日となった。 どうせ1日目はじりじりと進むし、晩の封じ手の模様は出掛けてしまって見れないのだが、明日の終局はまた自宅で最後まで見届けられるのが楽しみとなった。

午後は、なかなか進まない竜王戦第4局をチラ見しつつ、一念発起して 「美術館」・「博物館」などの記録 という「入れ物」をまず作って、少しずつ中身を手作業で作り始めた。 全体がいつ完成するかは不明だが、とりあえず今日のところはICMC2000の時に彷徨ったベルリンの メルキッシュ博物館 と ドイツ技術博物館 と ベルリンフィル・楽器博物館 と 装飾芸術美術館 、ニューヨークの ソニー・ワンダー 、そして3回登場した ルーブル美術館 まで、6項目を完成したところで力尽きた。 まぁ、ぼちぼち作っていこう。

2024年11月16日(土)

午後にOMMF2024のプレイベントが企画されているこの日、僕は環境がメタバース「cluster」に付いていけないという理由でパスする予定である。 なので竜王戦第4局2日目のAbemaTVをBGVとして、 「美術館」・「博物館」などの記録 の追記という、昨日からの作業をぼちぼち続けることにした。 なお、昨日から今日までに思い出したネタを3件ほど「2024年11月14日(木)」のリストに追記したが、まだまだ細かいのを思い出しそうな気もする。 ちょっと解釈が拡大しているのだが、「目の保養」という意味で、「なんとか館」だけでなくても、欧州の古城(観光施設)の美術品や絵画が展示されている場も追加する、という方針である。

そして、じりじりと藤井竜王の敗勢が明確になってきた(AI評価は25%)午前中で、 ダリ美術館 と オルセー美術館 と フランスの古城 と アムステルダム国立美術館 と ゴッホ美術館 と ハイネケン・エクスペリエンス と アルスエレクトロニカセンター・OKセンター・Lentos美術館 の7項目まで作ったところで力尽きた。 単純な定型作業ではあるものの、これを午後になってさらに進めるという気にはならないので、まぁ一日でいいところ数件ずつ、となりそうだ。

午後イチにはいつものルーティンでMartinを愛でたりして、その後も引き続き竜王戦第4局2日目を眺めたものの、あまり指し手が進まずにそのまま時間だけが流れていった。 プロ棋士たるもの、こんな敗勢でもなんとか「綾」を求めようとするのだから、なかなか大変なのだ。 気付いてみるとOMMF2024のプレイベントには、メタバース「cluster」の模様をライヴ中継するYouTubeもある・・・ということで、遅々として進まない将棋と並行してYouTubeも眺めることにした。

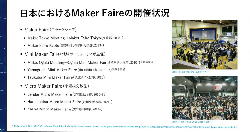

そして15時になると上のように、OMMFの実行委員長のIAMAS・小林さんの挨拶からプレイベントが始まった。 こちらはYouTubeなので拍手も口笛も送れないものの、雰囲気はなんとなく伝わってきた。 その後、OMMF2024プレイベントのYouTubeチャット欄にチャチャ入れの書き込みなどしていると、早々に15時台後半には藤井竜王が投了して2勝2敗ということになった。 そこでAbemaTVのVivaldiを終了して、プレイベントの各プレゼンを眺めるという午後を過ごした。 このプレイベントの機会は確かに、来週までに自分の展示の準備も進めないといけないなぁ・・・という、いい刺激になった。

2024年11月17日(日)

昨日の竜王戦第4局は佐々木勇気八段が「角換わり早繰り銀から腰掛け銀という新趣向」(ひふみん)の研究手を炸裂させて、藤井七冠は午後3時45分に投了したが、これまでの2日制7番勝負「最速敗戦」歴代1位は2021年6月・王位戦7番勝負第1局の豊島戦での終局時間午後3時35分で、今回は歴代2位となったという。 AIによる事前の研究が普通になったために、両者の事前研究が噛み合うと初日の午前から数十手まで進んでいきなり終盤ということもあり、現代の将棋はそれはそれで面白いのだ。

いつも、目覚める瞬間に何か「思い付く」というのがよくあったのだが、昨夜は寝入り端に思い付いてしまった。 この思い付きによって、これからの作業はさらにその道のりを遠くしたのだが、やるしかない。 ヒントは上の ヤマハ本社「イノベーション・ロード」 である。 このところ始めていた「目の保養」のための 「美術館」・「博物館」などの記録 であるが、おもに出張の際に現地にある施設にチラッと寄った際に写真を撮りまくっていた・・・というものだった。 そして国内出張と海外出張で思い付くものを発掘してリスト化していたが、それをせっかくなのでまとめよう、としていた。 しかし今回、せっかくなのでこれは国内海外を問わずマージすべきだ、と確信したのである。

さらにもう一つ(自分の首をさらに絞めるのだが)、 「乗り鉄」の記録 と同様に、「その出張に関する記録」(学会/国際会議発表の論文、講演/公演/ワークショップの記録など)のリンクも設置することにした。 国内のリストの最初には「ひめゆり平和祈念資料館(1999)」と「沖縄平和祈念堂美術館(1999)」があったが、いずれも写真NGで外観程度なのでパスするとすれば、次の「小樽オルゴール館(2003)」を途中に追記するだけでここまでの作業は混乱せず、その後を時系列順に「国内海外を問わず」に追記していけばいいのだった。 そこで今日の予定として、Daily Checkを終えたら、まずはここまでのリストの「その出張に関する記録」の追記、そして「小樽オルゴール館(2003)」を 「美術館」・「博物館」などの記録 の「Sony Wonder (New York, 2003)」の後に入れ込んで、あとはぼちぼち続けていくことになった。

そして午後イチで某バイト[2]に出掛けるために、午前中に2006年までの項目を追記したところで力尽きた。 これは午後に帰ってきたところでその次に進むということはないが、今週はOMMF2024の準備もあるので、まぁ気長にぼちぼち進めていくことになりそうだ。

2024年11月19日(火)

昨日は、なんと奇特にも 「美術館」・「博物館」などの記録 を楽しんでいる人がいる・・・という情報を受けて、午前中ずっとかかって、内部的にあったバグを手作業で全てのHTMLで改訂したりしつつ、2010年までの項目を追記した。

さらに午後にも気合いを入れて、夕方に某バイト[1]に出掛けるまでの時間を費やして、続く2011年までを追記してみた。 疲労困憊となったものの、まぁ充実感もそこそこある一日だった。そして今日は何もない一日(明日は午後〜晩にJoyJoyヒトカラ、明後日はまた何もない)なのだが、「OMMF2024の準備」という明らかな懸案事項をさておいて、僕の性格では 「美術館」・「博物館」などの記録 の完成に向けて一気に集中してしまいそうな気がする。 そこで、とりあえず上のような「準備メモ」を置いておくことにして(逐次追記)、Daily Checkの後は、やはり追記作業を進めることにした。 できればOMMF2024の準備はこのWebが完成した後にしたいし、あるいは木曜日か、最悪さらに金曜日の某バイト[2]までの時間というのがあるのだ。

- 出張セット(バッグとキャリーケース、お泊まりセット、お薬など)

- 旅程表、切符、「ジパング倶楽部」会員証

- テーブルに貼り出すインフォーメーション(プリントアウト)

- デジカメ(スペアバッテリ)、iPad、スマホ、ACアダプタ等

- PAW-double 2セット一式(本体、USBケーブル)

- MacBookAir 2台(ACアダプタ、Maxパッチ一式、HDMI変換アダプタ)

- HDMIモニタ 2セット一式(USB電源アダプタ、USB電源ケーブル、HDMIケーブル) +スペア本体1台

- モニタ用スタンド2個、黒ガムテープ

- テーブルタップ(4+2個口)とAC延長

- Arduinoデモ関係一式、モバイルUSBバッテリ

そしてニュースをチェックしてみると「谷川俊太郎さん死去」というのが飛び込んできた。 合唱の世界では「 小さな空 」・「マザーグースのうた」・「クレーの絵本」など谷川俊太郎さんの詩に作曲された多くの名曲があった( こんな資料 も発見)し、僕もかつて古本屋で「谷川俊太郎 詩集」を仕入れて(→これはSUAC図書館に寄贈)、なかなか難解な 五つの感情 という詩を相手に奮闘して、 合唱曲 を作曲したのだった。

さらに後に気付いたのは、「五つの感情」だけでなく、谷川俊太郎さんの詩の「マザーグースのうた」に触発されて、 マザー・グースのうた I という 混声合唱曲集 の作曲にも挑戦していたのだった。

合掌。

NIMEコミュニティのMLからは、「2026年と2027年のNIME開催地の入札を募集しています」という、相当に「上から目線」のアナウンスが届いた。 上のようなものだが、「この条件を満たせば開催させてあげる」という感じで、今どき誰がこのような負担に名乗り出るのかどうか、ちょっと興味がある。 僕が NIME04 をオーガナイズした頃は、まだバブルの残滓で企業の支援もあったのだが、今では「とてもとても」という感じだ。 他学会と同様に、「リアルに開催するカンファレンス」は全てのところで、将来的な危機感を持っているのだと再確認した。

「(仮称)大阪マルビル建替プロジェクト」本格始動、といいうニュースがネットから流れてきたが、そこにあった写真にちょっと驚いた。 かつて1993年から2000年まで、京都・大阪・神戸に週3日、浜松から通い続けた「定宿」として数限りなく活用してきた身としては、この新しいデザインのちょっとダサい感じ(色も、形も)に納得がいかなかった。 まぁ、インバウンドで価格の上がったこれから、この新マルビルに泊まることはたぶん無いので気にしないと言えばそうなのだが、うーん、これはダサくないのかなぁ。

・・・そして 「美術館」・「博物館」などの記録 の追記作業をほぼ一日マルマル進めて、2017年までの記録を完成させた。 あと残りは国内・海外を合わせて10件ちょっととなったが、夕方になってずっとモニタを凝視していた目が霞んできたので、今日はここまで、と潔く作業終了した。 落穂拾いの追記は今後も出てきそうなものの、これなら明日の午後にヒトカラに行くまでに完了して、またまた気持ち良く「やり遂げた」感で歌えそうだ。

2024年11月20日(水)

起床するとスグに自室に行ってメモしたのは、「四国・松山」・「九州・博多」・「沖縄・離島」・「北京」・「PARC」という謎の書き付けだった。 佳境に入っている 「美術館」・「博物館」などの記録 の追記作業に関して、もうこの日記の「2024年11月13日(水)」と「2024年11月14日(木)」のリストに追記することはやめて、今後は思い出したヒントはこのように個別メモで指摘しておいて、後で「思い出し発掘」作業によって追記する・・・という作戦に切り替えたわけである。 そして午前中には一気に、「2024年11月13日(水)」と「2024年11月14日(木)」のリストに対応した分まで完了してしまった。

ここでニュースとして、「マイクロソフトがWindows 365への接続に特化したクラウドPC"Windows 365 Link"を発表した」というのが届いたが、見てみると記事に書かれているように、一見「Mac Mini」というか、もうモロにMac miniのパクりである。 ここで浮かんだ文字は「恥」、浮かんだ慣用句は「恥も外聞もない」、浮かんだ熟語は「厚顔無恥」であった。

そして何とか、JoyJoyに出掛ける前に 「美術館」・「博物館」などの記録 の追記作業を、とりあえずは完了した。 まだ残っているとすれば、何かのタイミングで思い出したものを発掘するか、あるいは過去の記録を全て絨毯攻撃して発見するしかないので、かなり更新ペースは低下する(しばらくはこのまま)ことになる。 そこで、 ASLのメインページ にもリンクを置いた。 これにて、正式な公開となる。

2024年11月22日(金)

一昨日のJoyJoyヒトカラは6時間予約のところ5時間半ほどで帰宅したらしく、ちょっと過去にない珍しいことだが、持参した マイリスト の、それも最後に追い込むアニソン3曲に選曲予約・マークしたのを赤ペンの×印で消して「ナシ」と書かれていた。 どうも力尽きて潔く帰宅したようで、成果は計54曲だったのだが、別に昨日の体調に不審なところはなく、どうやら明日に迫ったOMMF2024遠征のために無意識下にセーブした模様である。

昨日はそんなOMMF2024のための準備を始めて、今年3月の 5回目の函館 の時と同じ装備で、いつものデイバッグ(ここにMacBookAirを2台とHDMIモニタを3台とiPadとスマホとデジカメ)を背負い、あとはゴロゴロのキャリーケースでなく、上のタイガースのバッグ(ファンクラブ特典)に残り機材一式やお泊まりセットを入れて持参することにした。 この装備は去年1月の 4回目の函館 の時に、「雪道ではキャリーケースは難儀する」と採用したのだが、思った以上にデイバッグは荷物の重量を感じないので、雪の心配のない大垣でも採用となった。

そんな昨日はOMMF2024の環境確認などと共に「ロボット教室」の新しいテキストをダウンロード・PDF合体などの作業で整備したりして過ぎ去った。 まだ今日の夕方に某バイト[2]がある(その機材の一部をOMMF2024に持参予定)ので、完全なパッキングは帰宅してあれこれお仕事してからのことになる。 「ロボット教室」の講師は、教室の生徒の写真を撮って、その日の様子の簡単なレポートのメイル(写真添付)を個々のご家庭に送るまでが業務なので、生徒の名前と顔との対応までデジカメで撮ったり、色々と大変なのだ。

ネットニュースでなんだか「絶景」っぽい写真があったのでゲットしてみると、なんと このように 『奇観!山肌に鉄骨を組んだ工事用道路、「掘ったら崩れる」軟弱地盤に予定されたダム、3200億円かけ本日も工事中』というものだった。 なんというか、さすが日本と言うべきか、大深度地下を網の目のように掘り巡らせる都会もそうだが、これは凄いことだ。

そして パッケージメディアは終わってしまうのか という、今更な記事に対して、5ちゃんでは記事紹介の5分後にはいつもの上のコピペが載っていた。 しかし今回、以下のような新しいコピペも発見した。 こういうのは永遠に続くのだろう。電源コードを変えると音が変わるのはピュア界では常識です。 私は発電所から専用線で我が家まで電力を引っ張り込んでいます。 電線の材質は無酸素銅が最高ですよ。 おかげで、ウチはミニコンですが、ハイエンドよりいい音がしますよ。 ちなみに電力会社の違いでも味付けにサがでるよ。 電力会社 長所 短所 お奨め度 ―――――――――――――――――――――――――――― 東京電力 バランス モッサリ遅い C 中部電力 低域量感 低域強すぎ A+ 関西電力 高域ヌケ 特徴薄い B 中国電力 透明感 低域薄い B+ 北陸電力 ウエットな艶 低域薄い A- 東北電力 密度とSN 低域薄い A+ 四国電力 色彩感と温度 低域薄い A 九州電力 バランス 距離感 C 北海道電力 低域品質 音場狭い B- 沖縄電力 中高域艶 モッサリ遅い A で、上は発電所から5Km地点での特徴。 それより自宅〜発電所間の距離が長いと上記特徴+マイルドの味付け 短いと上記特徴+刺激的な味付けが加わるよ。そして、「2024年11月13日(水)」の着想から10日もせずに完成してしまった 「美術館」・「博物館」などの記録 (「目の保養」ページ)に関連して、また新しいネタを思い付いてしまった。 せっかくなのでこちらは完成までは伏せておきたいと思うのだが、まだ残っているかもしれない「抜け」の確認のためにチェックを進めるのと並行して、このページの姉妹編まで作ってしまおう・・・という「一粒で二度美味しい」作戦である。 作業の効率化のために作った枠組みもコピーしつつ、同じ手法(全ての素材は過去に自分が撮った写真で、テーマに沿って並べるHTMLだけ新たに作る)として、今後の空き時間に進めていこう。■ 作法三十四・CDは必ず「2度がけ」する(p.136) まずは一度CDを入れて再生し、「何もしなければ、こんな音です」と確認します。そしてイジェクトボタンでCDを取り出し、再度CDをインサート して「プレイ」ボタンを押す ー 必要な動作はこれだけです。一回読み込んだものを取り出して、再度読み込んだだけなのに、音質は誰にでも 分かるほどハッキリ向上します。1回目はいかにもCDらしい硬い音であっても、2回目はキンキンしたところがほぐれて、しなやかになり、音に 豊潤さが出てくるんですね。私の感触で言うと、そのCDプレイヤーの実力を「価格の倍くらい」にアップさせてくれます。 この理由に関しては、さまざまなメーカーが検証し、私たち評論家も推論を立てました。有力な説は、ある種のメモリー効果です。デジタル メディアには「この中にはこういう内容が入っています」というメタ情報が、あらかじめ書き込まれています。これを基に、1度メディアをスキャン しておくことで、読み取りの精度が高まったり、エラーの出現率が抑えられるのではないかと仮説です。いわば、ぶっつけ本番だとプレーヤー が「慌てふためいて」対応し切れず、本来の力を出し切れない。しかし、半導体メモリーがすでに経験した情報であれば、信号処理に余裕が 出て、より良いパフォーマンスが出てくるのではないか、と。 ただし調子に乗って3回やると、とたんに音質は低下しますので、ご注意を。

午後には、時間学会MLから「先月ご案内致しました、「NHKEテレ朝までラーニング」放送が迫って参りました。本編では「朝までラーニング!10000分後`時間の正体‘を発表するエントロピー池崎」と題して放映されます。既にNHKの番組HPでは情報解禁され、サンシャイン池崎さんや講師の先生のXなどでも情報が拡散されています。日本時間学会からは、会長の一川誠先生(千葉大学)が「感じられる時間の特性」について、会員の平井靖史先生(慶応義塾大学)が「ベルクソンのマルチ時間スケール哲学」について登場しています。学会の今年度大会の集合写真や学会ロゴなども番組で紹介されます。是非、ご視聴ください! 放送時間:11月24日(日)午前1:00〜午前3:00 放送に先立って、会員の杉原学先生から参加報告を頂戴しましたのでご紹介いたします。なお、NHKの担当ディレクターからは学会HP掲載許可とお写真のご提供を頂いております。ご協力誠にありがとうございました」というメイルと、上の写真と、以下の報告が届いた。

目立たないように紹介しておくことにしたが、日曜の午前1時〜午前3時ということは、僕は大垣のホテルで、OMMF2024の1日目と2日目の間で寝ているのだった。 とりあえず奥さんに録画予約を依頼してみたが、2時間もやかましいサンシャイン池崎を見続けられるかどうかは、不明である。■【NHK・Eテレ】「朝までラーニング!“時間の正体”発表会」の収録に参加してきました 2024年10月18日金曜日。NHK・Eテレ「朝までラーニング!」という番組の収録が、国立オリンピック記念青少年総合センターで行われました。 その内容は、「時間の研究者から講義を受けたサンシャイン池崎さんが、その学びを学会発表形式で発表する」という、なかなかトリッキーなもの。 池崎さんに講義を行ったのは、日本時間学会の一川誠会長と、会員の平井靖史先生、そして慶応義塾大学大学の松浦壮先生という、三人の教授陣。サンシャイン池崎さんが 「時間三銃士」と呼ぶこの豪華メンバーが、それぞれの専門である「心理学における時間」、「哲学における時間」「物理学における時間」について、当日までに合計10000分の レクチャーをしたそうです。 そしていよいよ発表の時間。池崎さんは、「サンシャイン池崎」改め「エントロピー池崎」として登場し、気合いじゅうぶん。三人の教授陣と、その生徒たち、日本時間学会の会員ら 総勢21名が、審査員として彼の発表を聞きました。披露された黒板には、彼の手書きの文字がビッシリ。お笑い芸人さんらしく、ちょくちょくどうでもいいネタを挟みながらの発表 でしたが、その内容は実に本格的。心理学、哲学、物理学、それぞれの領域を横断しながら、そのエッセンスを見事に説明してみせました。参加者との質疑応答では、サンシャイン 池崎さんが思わず「ウッ!」となるような鋭い質問も飛び出しましたが、全力でそれに応えようとする姿に、僕は研究者のあるべき姿を見たような気がしました。 三人の教授陣が絶賛し、参加者たちもおおいに感心した、素晴らしい発表でした。 さて、収録も終わりを迎えようとする頃、サンシャイン池崎さんが、「とっておきのネタを披露する」と言い出し、突如、自分のヘソを出しました。そこにはなぜか、マジックで栗の絵が 描かれているではありませんか。そして彼はヘソを突き出し、こう叫んだのです。「へそくり〜!!!!!!」リアクションに困る参加者たち。その間5秒ほどだったかもしれませんが、居合わせた 参加者たちには、まるで30分以上に感じられたのではないでしょうか。「心の時間は伸縮する」という学びを、とんでもない手段で我々に伝えてくれたのでした。おそるべし、エントロピー池崎。

2024年11月25日(月)

怒涛のOMMF2024への参加が このように 無事に終わって、これで今年の予定としては主だったものは全て終了した。 といっても、来年に何か予定が入っているかというと(未確定で打診があった万博関係の某プロジェクトを除けば)ゼロなので、いよいよ何か始めなければならないと再確認することになった、久しぶりにフリーに戻った最初の年末である。 今週末には、検査入院してきた睡眠時無呼吸症候群の結果を聞くために日赤に行く予定があるが、OMMF2024参加のためスケジュールを11月の前半に詰めてもらっていた某バイト[2]はもう今月は無いので、かなり余裕がある。 大垣では1年半ぶりに「ぽぷら」にも行けたし(2時間で9曲)、今週もまたJoyJoyヒトカラはいつものように続けることになる。

今回は「PAWセンサ」を「インタラクティブ錯視」に組み合わせたわけだが、またまた このように 、触覚/触感センサ「PAW」を使う人々の笑顔その他がたくさん撮れたことが最大の収穫である。 過去の例 ★ ★ ★ ★ では登場人物は全て外人だったのだが、ようやく日本人バージョンが加わった。 さらに会場では、色々な「懐かしい人たち」にも再会できたりしたのも良かった。 果たして「次回」があるのかどうか、今後も色々と面白いものを作っていかなければ・・・と決意を新たにした。

そして午後には、録画してもらっていた「朝までラーニング!10000分後"時間の正体"を発表するエントロピー池崎」を見た。 なんせ民放ではないので、CMをスキップすることもなく濃密な番組だったが、僕もよく知っている先生がたのお話(心理学と時間、物理学と時間、哲学と時間)のエッセンスを、エントロピー池崎はなんとかうまく「そのまま受け売り」で板書プレゼンしていた。 ただし間違いなく、1ヶ月もしたら全て忘却の彼方に行ってしまうだろう。

まだ大垣遠征の体力的兆候(どこかが痛くなる等)は何も出ていないが、明日か明後日か、忘れたころに身体がガタガタいう(重い荷物を持って背負って歩いた)と確信しつつ、夕方には今週唯一の某バイト[1]に出掛けることになった。

2024年11月26日(火)

OMMF2024から帰宅して1日が経過したが、今日の起床時にはちょっとだけ身体が重いものの、とりたててどこかが痛いとかは無かった。 本当のダメージはやはり、明日以降に「忘れた頃に」やってくる模様である。(^_^;)

ネットニュースからは、 こんな動画 の情報が届いた。 最近、所在不明らしいプーチンの演説動画なのだが、早送りしているのに、両手が微動だにしないという稚拙な編集動画なのだった。 パーキンソン病の疑いというのはずっと以前から言われているのだが、こういう人物が「核のボタン」を持っているというのは、実におそロシア。

あいかわらず海外の「ハゲタカジャーナル」からの「うちの論文誌に投稿しませんか?」というメイルが届くが、今日届いていたのは(Gmail迷惑フォルダにあったのを「一括削除」してしまったので取り戻して紹介できないのが残念)、対象がこれまでの僕の国際会議での発表論文など英語のものではなくて、国内で投稿した日本語の学会発表論文に対して、ちゃんと自動翻訳して「これを」と指摘したものだった。 英文の依頼メイルの中にぽつんと日本語のタームが埋まっていて、とても不自然なものなので、Gmailは迷わず「迷惑フォルダ」に入れたようだ。 おそらく勧誘ターゲットを自動検索している過程で、わずかに載っている英語のAbstract部分からキーワードを拾って見つけてきたらしい。

2024年11月27日(水)

昨日は午後じゅう(約3時間)かけて、「ロボット教室」のアドバンスコースの来月の教材(サンプル)を組み立てたが、これを90分のコマの中で作ってしまう生徒たち(多くが小学生)というのは、僕よりも遥かに空間把握能力や柔軟性を持っているのだ、とまたまた確認できた。 今朝の起床時には、背中と腰あたりに鈍痛があり、どうやら今回のOMMF2024のダメージはこの程度なのか・・・とやや安心した。 今日の予定としては、先週末スキップした「Martinを愛でる」のと、午後にJoyJoyヒトカラの予約があり、遠征前で自重してパスした曲をリベンジ熱唱する宿題がある。 スケジュール・メモによれば、今日から「献血OK」(前回の献血から一定期間が経過)なので、次に浜松駅に行く予定が立ったら献血を予約することにしよう。

昨日は迷惑フォルダに投げ込んで削除したのでレスキューできなかったが、また今日も同じような海外の「ハゲタカジャーナル」からの勧誘が届いたので、上のように画像だけ保存した。 今回は「査読者あるいはエディタにならないか」というお誘いの形式なので昨日のやつとはちょっと違うのだが、差出人6人のうち上から3人が中国の大学、4人目も米国の謎の会社の中国人、5人目がインド、6人目がブラジル、という凄い顔ぶれであり、およそ世界のアカデミック領域とはかけ離れているのだった。

そしてフト気になって調べてみると、なんと今日と明日は「竜王戦七番勝負第5局」(和歌山)ということで、すでにAbemaTVで対局が始まっていた。 こうなると、今日の晩の封じ手はまたライヴでは見れないものの、明日は午前に日赤に行く予定しかないので、午後〜晩の終局あたりはライヴで観戦できることになる。 ということで、この竜王戦を贅沢なBGVにしつつ、ぼちぼち、新しいWebページのネタを進めていく一日となったが、半日以上の時間をかけて、ようやく「2004年3月」までを作った。 どうやら、あと20年分の作業を進めて このページ のリンクを公式にアップするのは、だいぶ先になりそうだ。

2024年11月28日(木)

昨日のJoyJoyヒトカラでは、リベンジで6時間62曲を無事に完走した。

そして今日は午前に日赤に行って、いよいよ正式にCPAPを使うことが決まった。 来月に機器が届いて使い始めて、来月末に経過の診察、そして1月末には機器を持参して再度の入院検査、2月末に再度の経過の診察を経て、日赤への通院は終って??、あとはいつもの耳鼻科(今回、日赤を紹介してくれた)での経過観察??となる。 まぁ、詳しいことは以下のような機器が届いたら、また書くことにする。

その後、帰宅してから夕方までは、竜王戦七番勝負第5局を観戦しつつ、 このページ をさらに追記する作業を進めた。 Sabbatical2004の途中までしか作業が進まなかったのに、16時過ぎにはあっさり藤井竜王が完璧な「藤井曲線」とともに圧勝した。 これで次は第6局が、あの「砂蒸し風呂」の指宿で開催されることになる。

2024年11月29日(金)

朝イチで届いていた情報で、「即興演奏とは本当に即興なのか?言語化されないルールを解明!」というタイトルで こんな記事 があった。 しかし「即興演奏は純粋な音要素だけではなく、仲間内の暗黙の了解や決まり文句、手癖によっても駆動されている」という、当たり前田のクラッカーな内容で、新規性が皆無だった。 こんなこと、日本音楽即興学会の会員でなくても、およそ(主体的に)音楽をやっている人であれば知っていると思うのだが。

そして午前から夕方までかけて、 このページ の追記を続けて、「2007年3月」までの追跡を完了した。 まだまだ先は長いものの、これは完成まで頑張りたい。

そして夕方になって、「Arduinoねた」でフト思い付いたアイデアがあり、Amazonに行って上のLEDテープを発注してしまった。 届くのは12月2日だということだが、実はこれは過去に使ってみたことがあった。 データシートとしては これ をゲットしたが、過去にほぼ同じPDFをゲットしていた事も判明した。 ただし過去の例では、テープの作りが粗悪で、断線気味の信頼性に閉口して捨ててしまった事があったので、今回は別メーカーとした。 さらに調べてみると、何故か秋月電子のサイトが落ちていたものの、マルツの こんなページ も発見できて、けっこう簡単に実験できそうな気もする。 同時に複数のラインを動作させたいところが不明なのだが、来週にブツが届いたらさっそく実験してみよう。

その後、遠い記憶を頼りに 「日記」シリーズ の記録 から過去の記録を発掘して、遂におよそ4年前、 Sketching日記(8) の「2020年12月3日(木)」のところにこのAmazonの注文と同じ写真を発見し、「2020年12月4日(金)」のところにコントローラの関連情報リンクを発見した。 そして、同じ Sketching日記(8) の「2020年12月12日(土)」と「2020年12月13日(日)」のところで、上のようにとりあえず動くところまで実験/完成していたことが判明した。 既に現物は信頼性が無いために廃棄してしまって消えたのだが、いざとなったら、ここを参照することにしよう。

2024年11月30日(土)

今日で2024年11月も終わり、早いものであと1ヶ月で2024年も終わる。 YAHOOで「高齢者 時間経過 感覚」で検索して出てきた最初の情報は、『1年が早く感じることを「ジャネーの法則」といいます。この法則は「人生のある時期に感じる時間の長さは年齢の逆数に比例する」というものです。解りやすくいうと、歳を取るにつれて自分の人生における「1年」の比率が小さくなるため、体感として1年が短く、時間が早く過ぎると感じるということです』とあったが、確かにそうなんジャネー?、と納得した。 ただしWikipediaに行ってみると、「日本の心理学者・一川誠も年齢は感じられる時間の長さを決定する唯一の要因ではなく、加齢と感じる長さの変化は反比例よりもゆるやかであると述べ、問題点を指摘している」と書かれていて、またまたここで日本時間学会会長・一川先生のお名前が出てきた。流石である。

今日は昼間には某バイト[1]の「冬期講習前講師研修」というミーテイングがあり、担当している中3生は冬期講習から来年3月?の高校入試まで全力集中の時期に突入することになった。 その後、午後じゅうかかって このページ の追記を続けて、「2007年9月」の「欧州ツアー」の3カ国のうち、デンマーク(コペンハーゲン)までの追記を完了した。 まだまだ先は長いものの、これは完成まで頑張りたい。

2024年12月1日(日)

ブラックフライデーということで(僕は何も乗っからないが)Amazonが頑張っているらしく、注文した「個別点灯型LEDテープ」は予想より早く、以下のように今日のうちにも届きそうな気配である。 今日は午前にちょっとした外出があり、あとはこれが届くまでは(書籍も1冊届くとの通知も来た)、 このページ の追記を続けることなるが、部品が届いたらそっちの方に重点が移ってしまいそうだ。

そして午後にそこそこ時間をかけて、なんとか このページ の追記が「2008年3月」までの区切りに進んだ。 Amazonの配送状況は一見すると進んでいる(棒グラフがびよーーんと伸びる)ように見えたものの、2件とも実際にはまだ集荷センターから発送しただけで浜松のセンター(→ここから配達)にも届いていない・・・と判明してきた。

過去には「届いた」と連絡があったのに届いていなかったものをコールセンターで返金処理してくれて、もう一度改めて注文した事があったりしたのだが、果たして本当に届くのかどうか・・・と思っていたら、夜の21時になって届いていた。 Amazonには自宅マンションのドア前の「ガスメーターの中」と指定している(過去にここに配達された場合、「配達完了」のメイルにはその様子を撮影した写真が添付されていた)のだが、配達人は2人とも3階までの階段を上がりたくないのか、1階階段入口にあるポストボックスに黙って入れただけだった。

2024年12月2日(月)

昨日の晩に届いたブツを使って、今日は朝から昼過ぎまで このように 作業して、構想していた通りの簡単なゲームが完成してしまった。 手だけの登場であるが、奥さんにも手伝ってもらって YouTube動画 も撮ってしまった。

これまでのArduinoプログラミングの資料があったために、以下のようにArduinoスケッチも簡単に完成してしまった。 今回、初めて「個別LEDテープの特定のビットを点灯させる」という技をゲットできたので、今後はこれをしばらく活用できそうである。 なんせ、購入したLEDテープは「1メートル・144個」ということなので、今回は20個×2チャンネルで40個しか使っていないので、まだまだ余っているのだ。 そして、テープを2系列、並列表示させる方法もマスターしたので(Arduinoの出力ピンはLEDテープ1本あたり1pinだけ)、3本でも4本でも8本でも同時に使うことが可能となった。

#include <FastLED.h> #define LED_PIN1 13 #define LED_PIN2 12 #define NUM_LEDS 20 #define PUSH_C 4 //######## CRGB leds1[NUM_LEDS],leds2[NUM_LEDS]; int musicScale[] = {523,587,659,698,784,880,988,1047}; int out_port[] = {2,4,8,10,11}; int score[2][4], grip[2][4], total[2]; void setup() { int i; Serial.begin(9600); FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN1, RGB>(leds1, NUM_LEDS); for(i=0; i<NUM_LEDS; i++) leds1[i] = CRGB::Black; FastLED.show(); FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN2, RGB>(leds2, NUM_LEDS); for(i=0; i<NUM_LEDS; i++) leds2[i] = CRGB::Black; FastLED.show(); for(i=0; i<5; i++) pinMode(out_port[i], OUTPUT); for(i=0; i<4; i++) digitalWrite(out_port[i], LOW); for(i=0; i<9; i++){ tone(11, musicScale[i]); delay(40); noTone(11); delay(60); } for(i=0; i<4; i++){ grip[1][i]=0; score[0][i]=0; score[1][i]=0; } delay(200); } void loop(){ int i; grip_sensing(); FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN1, RGB>(leds1, NUM_LEDS); for(i=0; i<NUM_LEDS; i++){ if(total[0]>i) leds1[i] = CHSV(random8(), 255, 127); else leds1[i] = CRGB::Black; } FastLED.show(); FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN2, RGB>(leds2, NUM_LEDS); for(i=0; i<NUM_LEDS; i++){ if(total[1]>i) leds2[i] = CHSV(random8(), 255, 127); else leds2[i] = CRGB::Black; } FastLED.show(); delay(100); } void grip_sensing(){ int i, sensorValue; sensorValue = analogRead(A0); if(sensorValue < 600) grip[0][0]=1; else grip[0][0]=0; Serial.print("ch1 = "); Serial.print(grip[0][0]); sensorValue = analogRead(A1); if(sensorValue < 550) grip[0][1]=1; else grip[0][1]=0; Serial.print(" , ch2 = "); Serial.print(grip[0][1]); sensorValue = analogRead(A2); if(sensorValue < 550) grip[0][2]=1; else grip[0][2]=0; Serial.print(" , ch3 = "); Serial.print(grip[0][2]); sensorValue = analogRead(A3); if(sensorValue < 530) grip[0][3]=1; else grip[0][3]=0; Serial.print(" , ch4 = "); Serial.print(grip[0][3]); for(i=0; i<4; i++){ digitalWrite(out_port[i], grip[0][i]); if(grip[0][i] != grip[1][i]){ grip[1][i] = grip[0][i]; if(++score[0][i] > PUSH_C){ score[0][i] = 0; score[1][i]++; // ### melody_again(); } } } total[0] = score[1][0] + score[1][1]; total[1] = score[1][2] + score[1][3]; Serial.print(" , Total[1] = "); Serial.print(total[0]); Serial.print(" , Total[2] = "); Serial.print(total[1]); Serial.println(); if(total[0] > NUM_LEDS){ FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN2, RGB>(leds2, NUM_LEDS); for(i=0; i<NUM_LEDS; i++) leds2[i] = CRGB::Black; FastLED.show(); FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN1, RGB>(leds1, NUM_LEDS); for(i=0; i<NUM_LEDS; i++) leds1[i] = CHSV(random8(), 255, 127); FastLED.show(); melody_end(); while(1){} } if(total[1] > NUM_LEDS){ FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN1, RGB>(leds1, NUM_LEDS); for(i=0; i<NUM_LEDS; i++) leds1[i] = CRGB::Black; FastLED.show(); FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN2, RGB>(leds2, NUM_LEDS); for(i=0; i<NUM_LEDS; i++) leds2[i] = CHSV(random8(), 255, 127); FastLED.show(); melody_end(); while(1){} } } void melody_end(){ tone(11, musicScale[1]); delay(100); tone(11, musicScale[3]); delay(100); tone(11, musicScale[5]); delay(100); tone(11, musicScale[7]); delay(300); noTone(11); } void melody_again(){ tone(11, musicScale[0]); delay(30); noTone(11); }

あまり美しくないものの(^_^;)、まぁプログラムというのは「動けばOK」なので、こんなものだろう。 ただし幾つか「配列」を定義して使っているが、その説明は一気に作ったために何も書いていないので、もう今週中には忘却の彼方に飛んでいってしまうだろう。 グリップが小学生にはちょっとキツいかもしれないが、このパラメータのところだけ「###」でコメントしてあるだけである。 これで夕方の某バイト[1]も、気持ち良く出掛けられるというものだ。

2024年12月3日(火)

このところ、スマホ(OPPOというGoogle系?)でPDFを見ると、頼んでもいないのに「なんとかAIでの要約」みたいなのが出てきて、さらに「(有料の)なんとかサービスに登録しますか?」というポップアップが毎回出てくる・・・という胡散臭いことになっていて閉口している。

今朝は、それと似た事が起きた。 来年1月に出る日本技術士会の会報の特集記事に寄稿しているのだが、既に原稿を送り、広報委員会の担当の人の校正が入って、訂正して、ほぼ最終稿という段階で、細かい修正の打診があり、「それでOKです」と回答したところに返信があって、「ご確認ください」というので、以下(氏名以外はまるまる全文)をGmailから送ろうとした。するとGmailはWarningのウインドウを開いて、「『添付いたしました』と書かれているのに何も添付していないのですが、このままメイルを送っていいのですか?」と聞いてきたのである。 まさにこれは余計なお世話であるが、Gmailは「右から左に送る」のでなくて、メイル本文の中身を「AIチェック」、あるいは「盗聴」「監視」「記録」していることの明確な証拠である。 まぁその折角のAIが馬鹿なのであって、人間はメイルの各行の先頭に「> 」のような引用記号を付けて、この部分は相手からの過去のメイルを引用しているよ(もう35年以上も続いているマナー)、という暗黙の経験知があるのだが、馬鹿AIはこれを知らないのだった。日本技術士会 広報委員会 ○○ さま お世話になります、長嶋です。 > ご連絡いただきましたとおり校正刷りを修正頂きました。 > 添付いたしましたのでご確認ください。 確認できました、ありがとうございます。 的確な細かいご配慮に感謝いたします。 以上、よろしくお願いいたします。

別にこれをGoogleに指摘するつもりはなくて、お節介な馬鹿AIをスルーするだけなのだが、正にこの事実は、僕が日本技術士会報・特集記事に寄稿した中に書いていた『ドゥルーズが警鐘を鳴らした「情報管理社会」、ボルツが危惧した「情報洪水」による「人間の退化と大衆操作/格差拡大」』そのものになっている、という皮肉な確認となった。年末になると、いろいろな学会から「来年度の会費を払ってね」というメイルがどんどん届くのだが、かつてのACM、そしてIEEEも退会(退会届けという制度が無いので翌年度会費を払わず放置。まだ情報は届く)したが、今回はICMAからの請求が届いた。 永らく会員だったICMAだが、今後はちょっとICMCに行くチャンスも無さそうなのでWebに行ってみると、こちらも退会手続きというものが存在していないと判明したので、「シカト方式」を採択した。日本音楽知覚認知学会 事務局 御中 お世話になります、会員の長嶋です。 本年度をもって、会則 第7条にもとづいて、退会したいと申請いたします。会費の未納は無い筈です。 退会の理由を記します。 今年の3月で静岡文化芸術大学を定年退職してフリーに戻り、その際に6つほど所属学会等を退会して、残りは4学会だけでした。 そしてお試しで本年度を過ごしてきましたが、音知学会の年に2度の大会の時期は、いずれも他学会などと重複する時期であって 参加できず、これは過去も今後も同様と確認できました。 今後のイベントは学会HPでチェックできますので、ここで断捨離の一環として、1989年のICMPC以来、学会スタートと共に参加して きた音知学会の会員からリタイアすると決意しました。日本音楽知覚認知学会の今後の発展を祈念しつつ見守ります。 P.S. 音楽情報科学、音楽認知心理学などの研究については、今後もArt & Science Laboratoryとして続けていきたいと思います。 かつて○○先生のところに心理学実験システムを納入しましたがそういう特注システム開発は今でも受け付けています。 https://nagasm.org/ASL/ASL.html 以上、よろしくお願いいたします。

そしてついでに、こちらも永らく会員だった日本音楽知覚認知学会にも、上のように「退会届」というメイルを出してみた。 こちらは退会の規約があるので、それに従った形である。 春季大会も秋季大会も、いつも国際会議や音楽情報科学研究会や時間学会などとバッティングしてきたので、これは仕方ない。 これによって、当面残ったのは、芸術科学会・日本時間学会・日本音楽即興学会の3つと、あとは(会費が超高い)日本技術士会ということになったが、これはまだ様子見を続ける方針である。

午前中には、某バイト[2]の「ロボット教室」の「ミドルコース」の今月の教材(サンプル)の製作に取り掛かったが、またまた教室の規定時間の90分ではとても終わらなかった。 これを90分以内に完成させる小中学生は、本当に素晴らしい。

そしてお昼前には、日赤で決まっていたCPAP治療の機材一式が、予定通りに宅急便で届いた。 業者はTEIJINとなっているが、中身は全てマニュアルが英語の海外製で、よく見るとMade in ChinaでなくてMade in Australiaだった。 午後になってあれこれ悪戦苦闘して、なんとか試運転してみると、思いの外、マスクから入ってくる空気圧が高くて(これでも初期状態は設定範囲の最低値)、口を閉じるための「顎マスク」が無かったら全部、開いた口から出るだけになってしまう。 何だかわからないが、利用ユーザのサイトにも登録してみた。 とりあえず今夜の初試行が楽しみになった。

そして午後の残り時間は、またまた このページ の追記を進めて、「2009年3月」までの区切りまで、1年分だけ進んだ。 中身が充実しているので、この遅々とした作業ペースは変わりようがない。

2024年12月4日(水)

ニュースで「武豊が武豊へ」という写真が届いたこの日、いつものようにMartinを愛でたり午後にJoyJoyヒトカラの水曜日なのだが、朝イチで「夢の国」(ディズニー[ランド+シー]をこう言うらしい?)に向かう奥さんを浜松駅に送った。 奥さんは東京で1泊2日(明日の朝イチで並んでなんとかゾーン?に入場したいらしい)なので、今日と明日は、僕には我が家の主であるハムスターのお守り(朝晩の餌と掃除)という重要な任務がある。

昨夜は、届いたCPAP(持続気道陽圧療法)装置を装着して初めて寝たのだが、起床してから、いくつかのミスがあって正しく使っていなかった(^_^;)ことを発見したので、正しい利用感については明日以降になる。テイジンのホームページに行って、「AIチャット」が質問に答えるというのでチャットに入り、上の内容を送信した。 ところがチャットは「タンクの空焚きですね?」と言ってきたが、これは的外れである。 続いて「質問には答えられましたか?」と出てきたので、プルダウンメニュー(初期値が「はい」)で下に並んでいるであろう「いいえ」で質問を続けたかったのに、メニューが出ずに有無を言わさず「はい」が入力されたことになって質問できず、「感想アンケートにお答え下さい」という終了儀式に行ってしまった。 さすが、GoogleのAIも糞だったが、テイジンのAIも糞だった。 かつてAmazonのチャットで、ちゃんと未到着の対応処理(→返金処理→再注文)が出来たのだが、それはチャットの相手がAIでなく、人間(どうも日本人でなく日本語のわかる中国人ぽかった)だったからなのだ。初めて使った際に、間違って、付属していた「水入れタンク」に切り替えせず、本体に付いていたカバー(パイプがありこれがタンクと間違え ました)に水を入れて一晩、使いました。朝に間違えに気付いたので今後は透明プラスチックの水入れタンクを使うのですが、一晩、水を 入れて使って、朝になるとだいぶ水が減っていたタンク様のカバーは、水を出しても内部にクッション材のようなものがあるらしくてなかなか 乾きません。このまま何日か放置して完全に乾いたらバッグに仕舞おうと思っていますが、これについて何か注意点はありますか?

ふとAbemaTVで「達人戦」などというのをやっている事に気付いたこともあり、午後にMartinを愛でたぐらいでJoyJoy行きの時間となり、 このページ の追記は出来ず仕舞いとなった。 まぁ、こういう日もあるのだ。

2024年12月5日(木)

昨日のJoyJoyヒトカラでは6時間で61曲を快調に完走したが、気付いてみるともう12月に入っていたので、11月の記録を以下に置くことにした。 ちなみに、10月の記録およびそれ以前の記録をアクセスするための情報は、 RRR日記(3) の最後、「2024年10月31日(木)」のところにある。ところで昨日のヒトカラの「調子」なのだが、これが最近では稀に見る絶好調だった。 そして思い付く理由とすれば、昨日が使用初日だったCPAP(持続気道陽圧療法)装置しかないのである。 さらに昨夜は、水タンクを正しく使用した初日となったのだが、今朝、起きてみて、やはり体調が良好だと自覚できたのだ。 これはもしかすると、CPAPって凄いぞということなのだ。 顎の骨格が小さいらしく、歯の噛み合わせもやや不良である僕は、無意識に寝ている時に口が開くらしく、「口呼吸」によって口腔内がカラカラに乾いて、枕元の水差しが欠かせないのだが、この「起床時の喉の渇き」(違和感・不快感)を自覚しない朝というのは画期的なことであり、それが好調ヒトカラに繋がったのではないかと思う。

- 2024年11月6日(水) 6時間 71曲

- 2024年11月13日(水) 6時間 61曲

- 2024年11月20日(水) 5.5時間 54曲

- 2024年11月23日(土) 2時間 9曲 (大垣・ぽぷら)

- 2024年11月27日(水) 6時間 62曲

この日記の「2024年11月8日(金)」のところに書いていたように、上は先月末、日赤に検査入院してPSG検査を受けた結果である。 考えてみれば、「一晩、寝ている」という時間中に、503回のいびき、169回の「無呼吸+低呼吸」(最長持続時間が52.6秒)、正常値が15〜25%のREM睡眠がたった6.6%の25分だった。 さらにSpO2(コロナで有名になった酸素飽和度、90%を下回れば危険)の最低値が87%であり、90%以下だった時間が1.2分もあった。 医師の診断は「中等症」(AHI指数=26.1)ということで、目出度くCPAP療法にGOサインが出たのだが、毎日こんなストレスと共に睡眠していたのに対して、昨日と今日は、おそらくいびきがほぼゼロになり(顎バンドで口を閉じていて、口が開くと鼻から加圧されている空気が漏れるので気付いて閉じる)、他もおそらくだいぶ改善されたのだ・・・と容易に想像できる。 これで、3割負担の保険だと「4500円/月」で毎日続けられて、交換パーツも無料(保険に含まれる)というのだから、なかなか画期的なことである。 最近は「睡眠の質」というのがよく話題になるが、「中等症」以上の診断(AHIが20以上)が出ないとCPAPは使えないので、これは「睡眠の質」を画期的に向上させる、いい装置と出会ったということなのだ。 今月末に予約の診断で様子を見て(実はCPAP装置は内部の電話から昼間にデータを病院に送っている)、来月末には再び検査入院となり、この自宅のCPAP装置を装着した状態で計測するというが、今からその結果が楽しみになってしまった。

そして午後じゅうかかって、相当にあちこち行っていた このページ の追記を、また1年分だけ進めて「2010年3月」まで到達した。 ここで気付いたのだが、いつもはお昼を食べた(糖質を摂った)後の午後にちょっとだけ眠くなる瞬間があるのに、昨日も今日も、まったくそれが無かった。 驚くほどの違いであり、まさにこれこそ、CPAPの成果なのだと実感した。

2024年12月6日(金)

CPAPを使い始めて3日であるが、「起床が爽快」というのは滅多に感じなかったことである。 これが日常になるということのようなので、今後はあまりCPAPネタは書かなくなっていく。 朝イチで届いた このネット記事 には驚いた。 中国人に限ったものではないらしいが、クリニックに来院した外国人に以下のアンケート回答を求めているのだという。 それも、全項目が実際にこのクリニックで過去に起きたことなのだという。なかなか闇が深い、としか言いようがない。 今日は朝イチで耳鼻科に行き、昼間に薬局と買い出しに行き、夕方からは某バイト[2]に出掛ける予定がある。 明日の土曜日は孫の幼稚園の「コンサート」(歌、ダンス、演奏、手話、劇など)に行き、明後日の日曜日は午後に某バイト[2]があってその後にある人と会う予定もあり、月曜には内科に行ったり夕方から某バイト[1]があるので、 このページ の追記はちょっと滞るかもしれない。・本日折角ご来院されましたがご自分の症状を正確に医師に伝える事や、医師からの指示を理解する自信が無いため、今日の受診は取りやめますか? ・あなたは今日の診察に対してご自分が納得行かなかったら、騒いだり、場合によっては診察料も払わずに帰ってしまう、などという事は絶対しませんか? ・本日の診療において必要な事を、正確に医師に伝える自信がなくて、適当な話を伝えて取り合えずほしい薬だけを貰っておこうという気持ちですか? ・自分が本日とても急いでいるので、順番を守らず他の人を飛ばしてでも自分の診察を優先すべきだのような、利己的な考えはお持ちではないですか? ・貰った薬に関しては、指示通りには服用せず、場合によっては人に売りつけるなどの事を考えていますか? ・日本語でのコミュニケーションについてはあまり自信はないが、上手く言い逃れして、出来ないのに出来るふりをして診察を受けようと思っていますか? ・薬の飲み方については、基本的には調剤薬局で口や書面で説明を受けるのであって、 医院内や診療中に必ずしも説明が無くてもいいのはご存じですか? ・診療では医師が医療上必要と言っていても、患者が自分勝手にレントゲンを拒否したり固定装具や投薬を拒否したり、自由にしていいと思っていますか?

ネットからは「シャンプーで落とせる"e-タトゥー"を頭皮にプリントして簡単に脳波を測定できる新技術が登場」という こんな記事 と共に、なかなかインパクトある写真が流れてきた。 スキンヘッドでなくてもスポーツ刈りぐらいでも良さそうで、これは「良いタトゥー」という、なかなかレアなケースのようである。

そして全く眠気が来ない午後に頑張って、なんとか某バイト[2]に出掛けるよりも前に、 このページ の追記をまた1年分進めて、「2011年3月」まで進めることができた。

2024年12月8日(日)

Arduino Nano Matter なんてのが出来たよ・・・というアナウンスもArduinoのユーザMLから届いたのだが、まぁ当面は様子見となる。 また この記事 の中には、 こんな綺麗な動画 の情報が埋まっていたが、これはとても危険なので、「この動画を見るだけ」にしておいて欲しい。

そして この記事 によれば、HTML内にメタ記述で「六四天安門」を入れておくと、中国からアクセスされない(できない)おまじないになる・・・という事だったが、せっかくなのでメタでなく、ここにモロに書いておいてみる事にした。 まぁ、たぶん何も起きないと思うのだが。

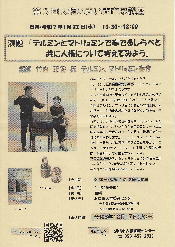

そして、午後の某バイト[2]の後で、喫茶店で待ち合わせをして会ったのは、テルミン奏者の竹内正実さんと奥様である。 音楽情報科学研究会でも何度となく出てきたお名前で、たぶんどこかでお会いしていたのだが、メイルをいただいて正式にお会いするのはこれが初めてとなった。 ただし、お互いにそれぞれをよく知っている、という関係だったのだ。 詳細についてはおいおいここにも書いていくとして、また何か、新しいことが始まったのは間違いない。(^_^)

2024年12月9日(月)

CPAPで良質睡眠を満喫して起床し、朝から冴え冴えでパソコンに向かった。 昨日、竹内正実さんとお会いしたことで、一気に日々は「テルミン漬け」になりそうな気配である。 まずは自分のサイトに1996年の暮れに テルミンなど というページを置いていた、という事実に気付いて、ほぼ30年ぶりに読み直してみた。 当時はNifty-ServeのMIDIフォーラムのSubSysOpをやっていて、会員の猛者たちとの熱い濃いやりとり(◆の引用符が付いているのが他の会員の発言の引用で、これが無い部分は全て僕の書き込み)が日々、繰り返されていたのだった。 そんなページの真ん中付近、「テルミンURL集 96/11/23 00:09」のところに、以下のようなリンク集があった。 ICMAのホームページに、「テルミン」というホームページがあり、そこにあった「テルミン関連URL集」というのを紹介していたのだ。 ただし、実際にはICMAの元々のページを含めて、残念ながら全てのリンク先が消えていた。そしてここで思い出したのが「VPP」である。 僕と、コラボレータの照岡さんと、東大のふーみん中村さんの3人で、あれこれ与太話をしていた こんなページ があって、公開されている与太話の裏には、厖大な「資料集」が隠れているのである。 そして遂に、「古今東西のテルミン回路図集」という資料を発掘できた。 この資料を、今こそ、一つ一つ吟味して検討する、という「時」がやってきたのだ。 なお、「古今東西のテルミン回路図集」は これ であるが、まるまるパクった資料集なので、このページでは回路図へのリンクを消していて、隠しページに全てを置いている。 隠しページについての情報を[知っている人/解読できた人]は、是非とも、マル秘でお願いしたい。Spotlight: Lydia Kavina - Learn more Theremin Availability - Where to buy theremins Projects and Schematics - Build your own theremin! Where to Find Parts Publications and Films - A Theremin Bibliography Known Theremin Recordings Bands Currently Using Theremins Theremins on Exhibit The RCA Theremin Registry Photos of an RCA restoration in progress Theremulti-Media - Sounds and Video Upcoming Event Schedule Classified Ads -Buy/Sell/Trade Theremins Here Other Theremin WWW Sites Photos from Dr. Moog's visit to Vanderbilt Contributors to The Theremin Home Page alt.music.makers.theremin is here! Photo Gallery - Contributors' Theremins Photos of Mr. Theremin Theremin Book Help Wanted! About the Theremin Home Page

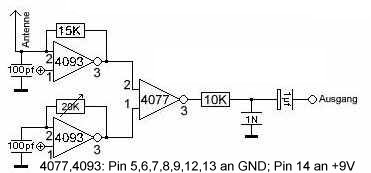

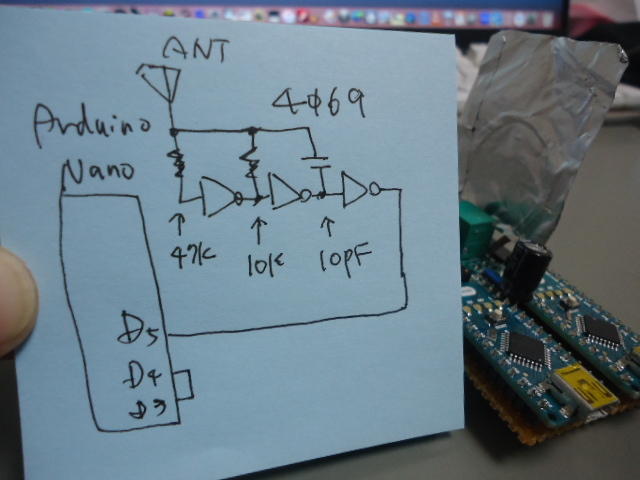

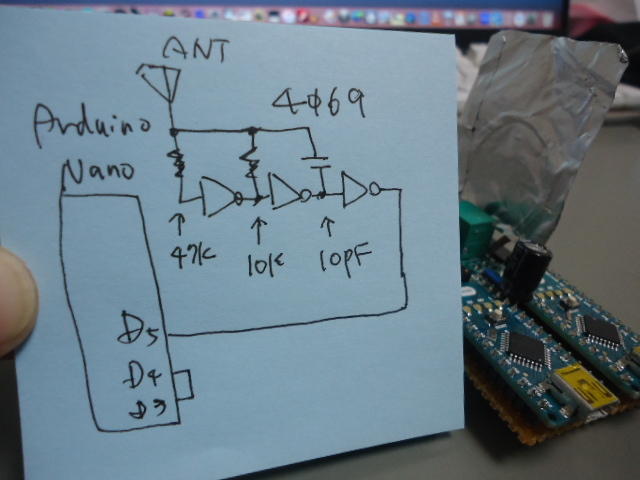

さっそく これ を順になぞってみると、とりあえず「トランジスタ方式」をパスすると、最初に出てきたのが上の4069を使った回路だった。 ビートを使う方式であれば、これが最も簡単そうだ・・・と思ったら。、さらに簡単な以下のようなものも出てきた。

そして次に出てきた以下の回路では、PLLの4046を使っているが、実はかつて、この回路の上半分の4069の部分を使って 「なでなでセンサ」 を作っていたのだった。 これはビートでなくて、アンテナからの可変オシレータを、AKI-H8の内蔵タイマを使って直接に周波数カウントしていたものだった。 今回はArduino(Mozzi)を想定すると、ちょっとマイコンのソフトでダイレクトに周波数計測は出来なさそうなので、ここに「F-Vコンバータ」を使って電圧化して、それをArduinoのアナログ電圧入力として計測して、音源部分はMozziで・・・というのが最初の構想である。

残りの回路図まで全部チェックしてみたが、大部分が「トランジスタ方式」ということで、とりあえず これ のチェックが終了した。 次のステップとして、約30年近い「久しぶり」に「F-Vコンバータ」のチップの探索に入ったが、昔と同じ状況で、たいていは回転速度の検出用途などの「F/VとV/Fを兼用」というものばかりだった。 さらに驚いたことに、まだ秋月電子のサイトは落ちたままだったのが、ちょっと気がかりである。

そこで次にArduinoのサイトに行って「Frequency Counter」で検索してみると、いくつもの事例が載っていて、 Arduino Uno or Nano 6 MHz Frequency Counter というのがあった。 Arduinoのスケッチは これ であり、なかなかトリッキーなプログラムとなっていた。 6MHzまで計測できれば十分なので、これはちょっと調べてみる必要がある。 Mozzi音源で重いとすれば、それこそ「Arduinoを2個使い」として、片方で周波数計測して、もう片方で音源とすればいいのだ。今日はいつもの常用薬を処方してもらうためにかかりつけ医に通院するのだが、予約日でない平日なので電話で確認すると「午前中は混むからやめて」とのことで、入り口にある予約表に記入するために12時頃に一度、散歩で行って記入してきて、14時過ぎには再び、本番の通院のため散歩する。 そして晩には、今日から2コマに担当が増えた某バイト[1]のためにまたまた散歩で通勤するという日であり、午後の時間は細切れになってあまり仕事にならない。

そんなところに、竹内さんからは 右半身まひの演奏家 脳の研究から見えたものは というNHKの番組に出たという情報が届いた。 昨日のミーティングでも出ていたが、我々のコラボレーションは「テルミン」「音楽」という直球というよりも、「ウェルネス」「リハビリ」という方向性に向きそうである。

2024年12月10日(火)

昨日は病院に2度も散歩したり(まず予約表に記入、次に本番)、晩の某バイト[1]も2コマ180分に増えたり、とかなり頑張ったことで、今日はエアポケットのように「何もない」日となった。 まぁ明日も予定はJoyJoyだけなのだが、竜王戦第6局(指宿)が明日と明後日にあったりするし、明後日も不燃物廃棄のためにクルマを出したりするので、今日のように朝から完全に空いているというのは珍しい。 そこで今日は終日、SUACを去ってから初めて棚のオシロスコープ(1993年の独立直後に秋葉原で購入したHITACHI製)を出してきて、アナログ風味のカットアンドトライという久しぶりの時間を過ごした。

その様子は テルミンへの道 (1) として上げてみたが、昨日の構想で後段の音源はArduino NanoでのとりあえずMozzi、と決まっているので、前段のピッチセンサ(アナログ)の部分を、こちらもArduino Nanoとすることにした。 かつてAKI-H8でやったように、マイコンのソフトで周波数計測をする、という硬派なチャレンジである。 ちょうど部品棚には、実験でカットした切れ端の小さなユニバーサル基板があったが、ここに2個のNanoとオシレータの4069と小型スピーカアンプまでがなんとか並ぶ・・・と判明したので、いきなり細かい半田付けがスタートした。

Arduino Uno or Nano 6 MHz Frequency Counter にあったArduinoスケッチは これ であり、何だか謎の予約語が並んでいて、どうやら割り込みを使っている禁断のやつだと判明したが、とりあえずその実力を見るためにそのままコンパイルしてみると、適当に基板に付けた部品のオシレータで、上のようにアッサリと数値がシリアルモニタから出て、Maxでグラフ化できてしまった。

ところが この カウンタというのは、「1秒ごとに周波数を表示する」というものであって、テルミンの周波数センサとしてはまず時間軸サンプリングの点で完全に使えないものと判明した。 さらに量子化の点でも、30msecごとに300ぐらいの値ということでダイナミックレンジが取れていなくて、何度もオシレータ回路の抵抗とコンデンサを試行錯誤して付けたり外したりして性能向上を目指した。 Arduinoスケッチの方も、別に「1秒」という縛りは不要なので、可能な範囲でパラメータを減らして高速化させて、15msecサンプリングを実現した。

そして YouTube動画 に上げたように、アンテナに触れてしまうと急激に変化するのでここは捨てることになるのだが、簡単なアルミ箔のアンテナでも、それなりに変化する数値を出力するところまで出来た。以下がそのオシレータの回路図とArduinoスケッチである。 なお、このArduinoスケッチに限っては「何をしているのか不明なまま動くので使っている」(^_^;)というモードなので、質問はソースの方にお願いしたい。

そして、それではセンサ側のArduino NanoからシリアルモニタやMaxで読み取れるmessageとして周波数を出せたので、これをSerial1に替えてもう1台のMozziのArduino Nanoに出そうかな・・・という段階で、Arduino IDEがエラーを告げたことで、初歩的ミスに気付いた。 なんとNanoはシリアルポートが1個しか無いのだった(^_^;)。void setup() { OCR0A = 1; OCR2A = 249; OCR2B = 125; OCR1A = 32767; TCCR0A = _BV(WGM00) | _BV(WGM01) | _BV(COM0A0); TCCR0B = _BV(WGM02) | _BV(CS02) | _BV(CS01); TCCR2A = _BV(COM2B1) | _BV(COM2B0) | _BV(WGM21) | _BV(WGM20); TCCR2B = _BV(WGM22) | _BV(CS22) | _BV(CS21); TCCR1A = _BV(WGM10) | _BV(WGM11) | _BV(COM1A0); TCCR1B =_BV(WGM12) | _BV(WGM13) | _BV(CS12) | _BV(CS11); for(int i=1; i<4; i++) pinMode(3*i, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { while(digitalRead(6)){} while(!digitalRead(6)){} OCR1A = 32767; TCNT1 = 0; while(digitalRead(6)){} int freq = (int)TCNT1; Serial.println(freq); }

センサ側はもしかするとUSBと共用かもしれない(USBを繋がずにTx/Rxで使う)のだが、Mozziの方はそうはいかない(??)ので、もしかするとこれは駄目設計だったかもしれない、と気付いたのだ。 まぁ、そういうドタバタがあるから面白いので、その対策をぼちぼち悩みつつ、続きは明日以降にすることになった。 このあたり を読んでみると、2個のArduino Nanoのシリアルポートを電気的に接続した状態だとファームウェアのアップロードに災いしそうだが、転送後にジャンパとかで接続する(その時は両方のArduino Nanoがパソコンとは繋がっていない)、ということだとリセットすれば上手くいきそうな予感もある。実験の価値あり、という直感である。 いやいや、こういうアドリブ的な電子工作こそ、まさに醍醐味なのだぁ。

2024年12月11日(水)

いよいよ竜王戦第6局(指宿)の1日目となった。 昨日はそこそこ快調に実験が進んだものの、今日はずっとAbemaTVをサブ画面に出しつつ、午後〜晩にはJoyJoyヒトカラ6時間に出掛ける予定があるので、今日の過ごし方ついては作戦を変えることにした。 試行錯誤の実験とかプログラミングという作業は、(いかに遅々として進むとしても)同時に竜王戦を観戦しながら、というのはちょっと人間のマルチタスクとして健全ではない。 そこで今日は「テルミンへの道」を一旦棚上げして、ちょっと止まっていた機械的作業、 このページ の追記を進めていくことにしたい。ただし、今後の作戦については夢にまで出てきたので、上のようにメモとしてまとめてみた。 ここでNano[1]とは、昨日の実験で進めた「アンテナ→周波数計測」センサのArduino Nanoであり、Nano[2]とは、センサの情報を受けてMozziを走らせて実際に発音するArduino Nanoのことである。 およその優先度としては「上から順に試す」という感じなのだが、一番下の「途中でアナログ化」という手法であれば間違いなく出来るので、よりスマートな上の項目でなんとかやっつけてみたい。

- Nano[1]のserialから10進周波数データのmessageを「Serial.println()」送って、Nano[2]のserialで受けて「String message = Serial.readString();」で取り込む

- Nano[1]のserialから周波数を2バイトHEX形式にて「Serial.write()」で送って、Nano[2]のserialでは「Serial.read()」で受ける (※ プロトコル要検討)

- Nano[1]の周波数データをディジタル出力ポートから外部ラッチに書き込んで、Nano[2]のディジタル入力ポートで受ける (※ 8ビット精度では駄目→16ビット化)

- Nano[1]の周波数データをD/Aコンバータでアナログ電圧にして、Nano[2]のA/Dコンバータ入力で受ける (※ 8ビット精度では駄目→12ビット化)

そして竜王戦が始まった。 後手番の藤井竜王の「初手お茶、そして84歩」というのは常に揺るぎない定石である。 もし34歩と指したとすれば、将棋界は大騒ぎになるだろう。 先手が各道を開けずに「相がかり」になったが、ここからは遅々とした時間が流れるので、安心していつものルーティンワーク(ネットニュースのチェック)から始めた。

2024年12月12日(木)

昨日のJoyJoyヒトカラ6時間では先週と同じ61曲(ほぼカブり無し)を完走した。 今日は竜王戦第6局をずっと観戦して、かなり早い午後3時過ぎの佐々木勇気八段の投了で藤井竜王4連覇まで見届けたが、なかなか中身の濃い2日目だった。 とてもその裏でArduinoの実験やプログラミングなど出来ないので、かなり頑張って このページ の追記を2013年3月まで進めた。 まだあと10年分ほど残っているが、少しずつでも完成に向かっているというのは大事なのだ。

2024年12月13日(金)

年末になって、まだ会員として残っている学会から「継続手続きについて」というメイルが届く時期となったが、日本音楽知覚認知学会について断捨離の一環として「退会」した、という決断については10日前、この日記の「2024年12月3日(火)」のところに書いていた。 そして今朝届いたのは、情報処理学会の音楽情報科学研究会の案内「準登録個人でご登録の皆様へ」だった。 音情研もかつては年に5-6回の研究会で賑わっていたのだが、年々、閑古鳥と共に次第に開催頻度を低下させていき、現在では年に3回、それも5月あたりの「音学シンポジウム」は他学会との共催ということで、相当に苦労しているらしく、準登録の参加費も去年の4000円台から5000円台に値上げされていた。 しかし、日本で初めて大学の科目名に「音楽情報科学」というカリキュラムを提案したほど(→後に続く実例は無し(;_;))、僕の拠点は「音楽情報科学」にあるので、ここはさらに1年、当面は続けることにした。

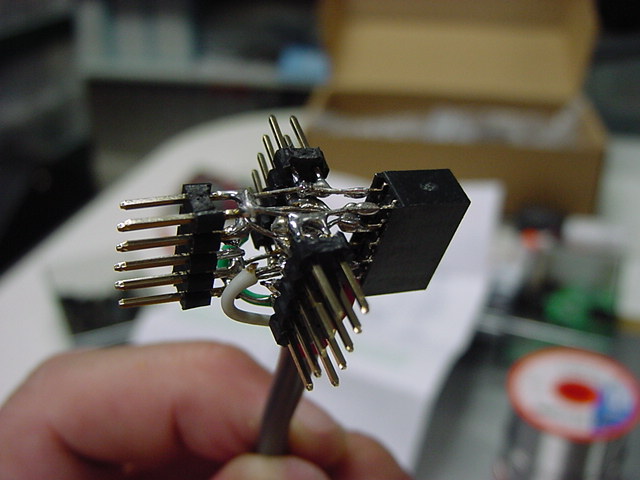

竜王戦は「ひふみんEYE」によればやはり、「藤井聡太竜王の構想力が上、攻め促し盤石体勢から飛車のにらみ生かし完全勝利」とのことで、あの11飛の終盤の効き目には痺れたが、これで年内のタイトル戦も終わって、今週末はまたまた実験/試作に没頭する時間となる。 この日記の「2024年11月4日(月)」のところに戻って、まずはAdafruitのOLEDモジュールを出してきた。 回り道のようだが、シリアルポートが1つしかないArduino Nanoでは、自身のシリアル送信はArduino IDEの「シリアルモニタ」(USB経由)で確認できるものの、自身のシリアル受信の内容はモニタ出来ないので、本番では使わないものの、OLEDモジュールのテキスト表示出力が欲しいのである。 必要な情報は上の図の「A4とA5」が「SDAとSCL」というだけで十分だった。

OLEDの配線は簡単なものだが、さらに自作ジャンパを介して このように 、Nano[1]のTX1からNano[2]のRX0への配線も作ってみた。 USBケーブルでのIDEとの通信は、このジャンパを外しておけぱ無問題の筈であり、逆に2つのArduinoのファームウェアが確定したら、USBを繋がないという条件下で、このジャンパを繋ぐと両者が通信する・・・という構想である。

ここで、これまで9600bpsだったNano[1]のシリアルのスピードを115200bpsに上げたスケッチ「test004」でまずfixさせた。 メッセージの形式は「println」なので、4桁の数字で最後がリターンコード(10)の計5バイトとなる。 次にNano[2]にArduino IDEを繋ぎ変えて、過去のOLEDが稼働したスケッチからコピペして、以下のスケッチ「test101」で、USBのシリアルモニタから手打ちされたメッセージを受けて、シリアルモニタから表示しつつOLEDでその文字列が正しく受信されていると確認できた。ただしここで安心してはいけない。 ここで表示されているのは、Arduinoが受け取ったメッセージであって、内部的な数値にはなっていない。 なんせMozziプログラミングに進んでいくと、その内部的な数値をモニタする手段が無いので、あと一歩、USB経由でシリアルモニタから確認するステップが必要なのである。 そしてArduinoのサイトで「arduino message to int」と検索するとちゃんと使えるサンプルがゲット出来て、以下のスケッチ「test102」によって、シリアル受信したmessage形式のデータを数値としてシリアルモニタで確認しつつ、さらにOLEDからも4桁の数字というキャラクタで表示できた。#include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SH110X.h> Adafruit_SH1107 display = Adafruit_SH1107(64, 128, &Wire); void setup() { Serial.begin(115200); display.begin(0x3C, true); display.clearDisplay(); display.display(); display.setRotation(1); display.setTextSize(2); display.setTextColor(SH110X_WHITE); display.setCursor(0,0); // display.print("Start !"); display.display(); } void loop() { if(Serial.available() > 0){ String message = Serial.readString(); display.print(message); display.display(); Serial.println(message); } }ここまで来れば、異常に処理時間のかかるOLEDは取り外して、いよいよMozziの内部処理に進むことになった。 小型スピーカをD9とGNDに繋いで、まずは単純に880Hzのサイン波を鳴らす以下のスケッチ「test103」を走らせて、久しぶりにMozziのコンパイル環境が正常であると確認できた。#include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SH110X.h> Adafruit_SH1107 display = Adafruit_SH1107(64, 128, &Wire); void setup() { Serial.begin(115200); display.begin(0x3C, true); display.clearDisplay(); display.display(); display.setRotation(1); display.setTextSize(2); display.setTextColor(SH110X_WHITE); display.setCursor(0,0); } void loop() { int freq; char sep_data[4]; if(Serial.available() > 0){ String message = Serial.readString(); freq = message.toInt(); Serial.println(freq); sprintf(sep_data,"%04",freq); display.print(sep_data); display.display(); } }そしていよいよ、以下のスケッチ「test104」を書き込んだArduinoにモバイルUSBバッテリを電源として繋ぎ、Arduino同士のシリアル端子をジャンパで繋いでみた。 すると、およそ想像通りなのだが、シリアル通信のメッセージで「if(Serial.available() > 0){・・・」なんてのをコントロールrateの「updateControl()」に入れてみると、その通信(送り側はMaxでの計測でおよそ15msecごとに送られてくる)を全く受け取れずに、ひどいノイズが出るタイムスロットが生じる、と確認できた。 「startMozzi(CONTROL_RATE);」のコントロールrateを64から128にしても、不安定になるという256にしても、大差は無かった。 これでは2バイトHEXでも明らかに駄目で、当初構想の案1と案2はここで「駄目」と確定した。#include <MozziGuts.h> #include <Oscil.h> #include <tables/sin2048_int8.h> Oscil <SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aSin(SIN2048_DATA); #define CONTROL_RATE 64 // Hz, powers of 2 are most reliable void setup() { startMozzi(CONTROL_RATE); aSin.setFreq(880); } void updateControl(){ } AudioOutput_t updateAudio(){ return MonoOutput::from8Bit(aSin.next()); } void loop(){ audioHook(); }#include <MozziGuts.h> #include <Oscil.h> #include <tables/sin2048_int8.h> Oscil <SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aSin(SIN2048_DATA); #define CONTROL_RATE 256 float pitch; void setup() { Serial.begin(115200); startMozzi(CONTROL_RATE); aSin.setFreq(440); } void updateControl(){ int freq; if(Serial.available() > 0){ aSin.setFreq(0.f); String message = Serial.readString(); freq = message.toInt(); freq = map(freq, 4000, 9000, 440, 1760); pitch = (float) freq; aSin.setFreq(pitch); } } AudioOutput_t updateAudio(){ return MonoOutput::from8Bit(aSin.next()); } void loop(){ audioHook(); }

というわけで、今日のところは このように 、「やってみたけど駄目だった(と判明した)」という進展になった。 まぁ、シリアルモニタなんてのはかなり冗長な昔からのデバッグ手法なので、それを使って2つのArduinoのコミュニケーションを「startMozzi(CONTROL_RATE);」のコントロールrateの合間に進めよう・・・という考え方が元々、無理だったというだけである。

10ビットという精度の限界があるのであまり気の進まない「アナログ変換→アナログ変換」の前にある次の手としては、ディジタルのラッチを間に挟んで、直接にこれを介するという「力技」なのだが、だいぶ半田付けが必要なので、今日はここまでである。 夕方には某バイト[2]に出掛ける予定があるので、あとは明日と明後日に、気が向いたら挑戦することにしよう。

2024年12月14日(土)

CPAPでほぼ一晩中フル稼働することになった僕の鼻腔と、機器に付属していたショボい顎サポーター(より確実な3点式をAmazonに注文済)によって痛めつけられている僕の喉は、ここにきてどうも不調である。

従来は多くの場合に鼻でなく「口呼吸」をしていた(それが鼾の主因)のに、強制的にほぼ一晩口を閉じて、吸気のたびに機械から加圧空気が鼻マスクから入ってきて肺に行き、さらにちょっとした空気漏れ(ショボい顎サポーターがずれる)に対して機械が空気圧をずんずん上げてきて、遂には耐えられずサポーター越しに口が開いて「シューーーー」という大きな音で目覚める(→そこで機械をOFFにして再びONにするか、起きてマスクとサポーターを付け直す)・・・というなかなかの苦行で、結局のところ一晩に何度も目覚めてしまう。 トータルの睡眠時間は確かに長くなっているものの、この苦行はプラスなのかマイナスなのか微妙なところだ。

そんな中、昨日の「駄目と確認できた実験」の続きの対策法はちゃんと夢の中に出てきたのだが、この体調で精密な設計と半田付けをする感じでもないので、今日はArduino周りはパス、と決めた。 進めるとすれば、 このページ の追記というところである。

今朝、新聞のごく隅っこに「A級順位戦」の結果として、「千田八段が渡辺九段に勝利」という結果を見て、おぉぉ最近は好調だった渡辺九段だったのに・・・と思っていた。 そしてYAHOOニュースを見ると『異例…足の痛み訴え投了 渡辺明九段「やりきりたかったのですが強い痛みが…」 今後は手術へ』というタイトルで、フットサルで痛めた膝の手術を控えている渡辺九段が、椅子での対局中に投了宣言、「膝の手術は近い日程で決まっていて、今日は当面の最後だったので、やりきりたかったのですが、強い痛みがきて、順位戦の終わる時間を考えると無理だと判断しました」ということだった。 5ちゃんのスレからは、まさに生々しい YouTube動画 を発掘できたが、顔を真っ赤にして痛みに耐える渡辺九段の姿が痛々しく、いやいや大変なものを見た。

そして午前中に、ちょっと前にAmazonで購入して、ぼちぼち合間に読んでいた上の本の大部分を、一気に読破してしまった。 まさか小中学生の頃に「サイエンス」とかで読んでいた「超弦理論」がまだご存命でこんなラストで登場してくるとは意外だったが、まぁ「良く出来たSF」という感じで読めば、これはもう、光瀬龍が「百億の昼と千億の夜」で描いていた世界であり、それをさらに可視化した萩尾望都の漫画「百億の昼と千億の夜」を彷彿とさせた。 漫画は断捨離で捨ててしまったものの、小説(文庫)はあるので、久しぶりにまた読まなくちゃ。 いやぁ、素晴らしい叡智なのだった。

そして体調イマイチを実感して、午後には2-3時間ほどちょっと寝てみたが、まぁインフルとかでない「風邪気味」程度のようだった。 EC研究会からは、来年2025年のICECが8月末に日大で開催される・・・という案内が届いたが、まぁ国内の学会に参加する旅費にも難儀しているので、国内開催とはいえ参加費が数万円となる国際会議への参加というのはもう、断念バーグしかない、と覚悟した。

2024年12月15日(日)

昨日は午後からほぼずっと寝て、朝にはCPAP装置の「昨夜の睡眠時間」表示は14時間を超えていた。 まぁ、喉と咳という「風邪」なので、今日も暖かくして、もしかすると午後から寝るかもしれないが、身体感覚としては峠を越えつつある感じだ。 明日の晩には某バイト[1]があるので、いつも通りにマスクをするにしても、明らかに異常なこの「声」が元に戻らないといけない。 そこで今日もArduino界隈はパスと決め、昨日には一歩も進まなかった このページ の追記がちょっとでも進めば御の字・・・とスタートした。

午前中には、これまでのページのリンクにバグがあった点も解決しつつ 「工場見学」などの記録 という一覧ページを新たに作って、そのリンク先として写真が並ぶHTML(個々のページ)34本を全て新たに整備し、関連して 「美術館」・「博物館」などの記録 のページにもその内容を追加した。 これでだいぶ状況は整理されてきたのだが、その単調作業を黙々と進める中で、自分の身体環境もやや快方に向かっていることを実感した。

結局、午後も4時間ほど頑張って、 このページ の追記は「2014年3月」まで終わった。 関連した部分のちょっとしたバグも取れたので、まずまずの成果である。 これで今晩、引き続きクスリを飲んでタップリ寝れば、明日にはなんとか体調回復していたいものだ。

2024年12月16日(月)

薬局に奥さんが買いに行ってくれたパブロンSゴールドW錠が効いたのか、一緒に手当たり次第に飲んだ、葛根湯・小青竜湯・響声破笛丸・ビタミン剤・新ハリーゴールド液・ペラック錠・アンブロキソール錠のどれが効いたのか、とにかく体調は復活してきて、午前中は刻々と身体各部が正常に戻っていく内受容感覚が溢れまくるという、至福の時間を過ごすことになった。 今日までは(呼吸器系に良くないこともあり)半田付けをストップすることにしたが、こうなれば昨日の続きで このページ (完成するまでは「このページ」とだけ呼ぶことにしている)の追記を進めるしかない。

そして午前から午後までかかって、何とか このページ の追記は「2015年3月」まで終わった。 項目数は少なかったのだが、この1年間には 柳川(色々と思い入れあり) とか、 ザルツブルグ(リンツからたった1日のお出かけとは思えない)とか、 黒歴史の国際会議出張(語ればキリがない) とか、 初めての宮古島 とか、内容が異常に豊富だったのだ。 カットされているが、上の伊良部島・民宿「まるよし」のジャンボカツカレーなど、思い出すだけで満腹になる(この時には完食できず、2年後リベンジの時にもお情けで「完食証」をもらった ★ ★ ★ )のだった。

2024年12月17日(火)

全身ほぼ正常に復活しての朝となった。 昨日の時点では水曜JoyJoyを自重していたのだが、明後日の木曜JoyJoyを予約することにした。 懸案の「ダブルArduinoテルミン」については、残り2つの方法による実験への着手をやや棚上げしていたが、これは体調だけでなく、いずれにも設計上の懸念があるためで、まだいずれも解決方法が見えていないので、もう一歩、アイデアを思い付くまで、まだしばらくは取り掛からない感じである。 「ラッチをかませてディジタルで転送」方式については、(1)ビット幅、(2)Arduinoの残り(余剰)ポート数、(3)ハンドシェークのタイミング(ハードウェア)、という課題がある。 「D/A出力したアナログ値をアナログで受ける」方式については、受け手側Arduinoの10ビット精度という本質的課題だけでなく、送り側が単にラダー抵抗の8ビット精度ではマズいとすれば、外付けの10ビットないし12ビットD/Aコンバータについての検討が必要なのだ。 そういうわけで、今日も今日とて、 このページ の追記になるかもしれない・・・というスタートである。 Amazonからは、発注していたCPAP環境改善対策(顎サポーター+口唇テープ)を発送した(→到着は明日)、というメイルも届いた。ネットニュースからは 上のような 情報も届いたが、5ちゃんではさっそく、「え?今?」・「今更EVwww」・「カラオケ必要か?」・「もう終わりやねこんなことし出したら」・「もう終了」・「眠気覚ましか?」・「スマホで済むことに価値はないんよ」・「PS5も搭載しろ」・「バカが車作ってる」・「ミラーボールを付けるんだ!」・「アホンダこんなんで良いのか???」・「宗一郎が草葉の陰で泣いてるぞ」・「くだらねー物を付け始めたら終わりの始まり」・「カーナビすらスマホで済むのに」・「カラオケ中に事故って笑わせて欲しい」・「ガラパゴスから脱却できねーな」・「ホンダとソニーオタクはバカが多いから喜ぶだろう」・「発想が悪い意味で斜め上」・「歌詞見てて事故ったとかスマホより恥ずかしい」・「夢グループかよ」・「(´・ω・`)超どうでもいい話」・「目の付け所がソニー」・「EV乗り遅れるな詐欺に引っかかったアホ経営陣」・「惨敗する未来しか見えん」・「カラオケなら酒も飲みたいな」・・・などと盛り上がっていた。ソニーグループとホンダの電気自動車(EV)会社、ソニー・ホンダモビリティは16日、総合メディアサービスを手掛けるカナダのStingray Group(スティングレイグループ)と 連携すると発表した。2025年に米国で受注を始める「AFEELA(アフィーラ)」に10万曲以上の楽曲をそろえるスティングレイグループのカラオケを導入する。 ソニー・ホンダ会長兼最高経営責任者(CEO)の水野泰秀氏は「走行中も同乗者とお気に入りの楽曲を歌って楽しむことができ、移動中の体験がより充実したものになる」との コメントを発表した。カラオケは中国メーカーなどのEVでも導入が広がっている。 ソニー・ホンダは車内で楽しめるエンターテインメントの充実を狙い、2日にはソニー・ピクチャーズエンタテインメントの映画ライブラリーを視聴できるサービスを米国向けの 車両に導入すると発表した。ソニーグループ傘下の米国のアニメ配信「クランチロール」も導入が決まっている。

そして昼前から午後ずっとかけて、またまた このページ の追記が1年分、「2016年3月」まで終わった。 やはり、どうしても作業としては「1年分」というのが上限なのだ。 しかし、憎きCOVID-19のために、上の「リド街」なども消えてしまって、整理してみると分かるのだが、超お手軽なスナップ写真であっても、後で見返してみれば「現在ではもう存在しない」という貴重な記録になっている。 火災で焼失した首里城も、ノートルダム大聖堂も、撮った時には観光客を見切って撮る苦労があったが、存在そのものが消えてしまった現在では、全てが愛おしいのである。

2024年12月18日(水)

昨日は西山女流三冠が棋士編入試験対局を2勝2敗の五分に戻したり、よく藤井七冠の対局の解説をしている増田八段が来年の棋王戦の挑戦者に決まったりした。 今朝のテレビニュースは「ホンダと日産が合併へ」という感じで盛り上がっていたが、たぶんここには三菱も入るのだが、昨日のニュースでもHONDAが出たばかりであり、何だか日本の半導体企業群と同じ「負け犬連合」という言葉が浮かんできてしまった。

ICMAのMLからは「Does anyone have an old install of Professional Composer ?」というなかなか「今更?」なタイトルのメイルが届いた。 差出人は「An old high school and college friend writes to me:」という書き出しで長い引用をしている(が、こういうのはえてして実は本人の話だったすることもある)。 「If anyone has an old installer disk of this please let me know. I actually have my 80’s and 90’s Macs (that still work!).」とのことだが、その「友人からの依頼」というのが以下(提供 : Google翻訳)である。この手の話はComputer Musicの世界では昔から常識の「永遠の課題」であり、コンピュータを活用して創作された「過去の作品のアーカイブ」というのは超難問なのである。 まず、このケースのようにその創作に使われたアプリケーションが既に消えている場合、さらには当時の環境を再現できる同等のコンピュータが既に消えている場合、そしてデータを保存していたメディア(FD、ZIP、MO、HDD、CDROM、DVDRAM/DVDROM等)のドライブが消えていたり、メディア自体が寿命で読めなくなっていたり・・・と、とにかく「再現」が困難なのである。私は、少し難しいプロジェクトに取り組んでいます。あなただけが、私が知っている中で、助けてもらえるかもしれない唯一の人です。私は、引退が近づいていて、アーカイブ化の 準備のために彼女の作品をすべてまとめようとしている作曲家を手伝っています。彼女の作品のいくつかは、80 年代と 90 年代の Mac で、Mark of the Unicorn または MOTU が発行した Professional Composer という楽譜作成アプリケーションを使用して作成されました。このアプリケーションについて聞いたことがありますか? 簡単に言うと、 私はオリジナルのインストール ディスク、または作業用コピーを持っている人で、彼女のファイルを開いて MIDI または Music XML にエクスポートしたり、ハード コピーを印刷 したりしてくれる人を探しています。これは可能性が低いですが、あなたはこのアプリケーションを使用したことがありますか、または使用した人を知っていますか? または、この アプリケーションを使用したり、このようなものをアーカイブ化したりしている大学やその他の機関をご存知ですか?

僕自身のComputer Music作品についても、コントサートプログラム等に掲載したテキストと図などの資料が残るくらいで、上下のように「Max」ディレクトリの下の「Pieces」ディレクトリには、作曲した年ごとのフォルダの中に、その作品を公演するのに必要なデータ類(Maxパッチ、マルチメディア素材など)を全てZIPにまとめて保存してあるのだが、これをいま解凍してその作品を再演できるかと 言えば、最新の作品(インターフェース/新楽器が現存しているもの)を除いて、ほぼ全て、不可能なのだ。

そしてライヴ公演した際のビデオ記録も、当時のメディア(VHS-C、miniDV)からDVDRAMやDVDROMを経てHDDに、何重にもバックアップした上で、現在ではとりあえず YouTube に置くことで安定したところにある。 ライヴ・パフォーマンス作品しかり、そしてまた、インスタレーション作品しかり、である。 インスタレーション作品もまったく同様の制約があり、動態保存して体験展示でき続けるというのはほぼ皆無なのだ。 この記録(Part1〜Part6)も、そういう意味では、けっこう記録動画を残しているので重要であり、決して現在でも色褪せていないのである。

今日は朝イチで3ヶ月に一度の皮膚科検診(→常用薬処方)で遠州病院に行ったのだが、帰宅してからここまで書くだけでほぼお昼になってしまった。 なんせ、出来てしまえば簡単なのだが、上に置いた2つのスクリーンショット画像は、それを「整えて表示する」までに約1時間ほどかかったのである。 ファインダーから「新タブで開く」を指定して該当ディレクトリを開いてはデスクトップにドラッグし、「View Option」メニューでツールバー表示を消して、Date Modifiedタイムスタンプ表示を消して、それぞれの表示テキスト・フォントサイズを揃えて・・・という作業を24回、繰り返した。 そして、考えてみれば苦労して作ったこのスクリーンショット画像は僕のComputer Music作品リストとも言える、ということで、JPEG圧縮前の高品位PNG ★ ★ も、 Art & Laboratoryのページ の Computer Music作品の記録 の次の項目として、続けて置いておくことにした。

今年の3月に上のように華々しく散った民間ロケット「カイロス」は、今日は打ち上げだけ出来たものの、1分ちょっとで上空でキリモミ状態になり、またまた爆破(失敗)ということになった。 ネットに記録された動画の 万歳三唱 があまりにも切ない感じである。 とおく北朝鮮の方から高笑いが聞こえてくるようで、なんだか虚しい。