Max6日記 (2)

長嶋 洋一

2014年6月8日(日)

前回は Max日記(1) の最後、6月1日だったので1週間が経過した。 この間の6月5日にも、愛知産業大学の村上先生との情報交換のために岡崎に行ったところ、往路では梅雨入りの強風でJRが遅れたり架線にビニールが飛んできて名鉄が遅れたり、復路では名鉄の架線に木が倒れて全線不通、タクシーでJR岡崎駅に行ってJR快速で豊橋へ、そこから新幹線で浜松へ、となかなか臨機応変な日となった。そして一昨日の6月6日(金)の午後のゼミをやや早めに終えてバスで浜松駅に行き、名古屋まで「こだま」、そこから博多まで「のぞみ」、そして初めてとなる九州新幹線「つばめ」(感動的に奇麗だった(^_^))で筑後船小屋へ、鹿児島本線で大牟田へ、そこから西鉄に乗り換えて博多に向かって戻って、柳川にたどりつくまでに約6時間かかった。 日本時間学会の大会が、みやま市の保険医療経営大学で開催されるための前泊である。 ちなみに、時間学会でのプレゼンKeyNoteはこの新幹線の中で作り上げたが、これもいつもの事である。

翌6月7日(土)の午前には、時間学会の「自由報告」が何件かあったが、これをパスして(^_^;)午後の公開学術シンポジウムから合流参加することにして、柳川といえばこれしかない、という「お堀めぐり/川下り」に乗った。 そのゴール地点にある「北原白秋記念館」にも行き、晩には事前に予約した泥鰌鍋を堪能した。 その詳細は別途に フォトレポートのページ に譲るとして、午後には学会に合流して、以下のようにばりばりにメモをとりつつ、おおいに勉強できた。

■20140607 公開学術シンポジウム■ 「体内時計の効果的な活用は可能か」(保険医療経営大学) ●opening talk 山口大学時間学研究所長・甲斐昌一氏 時間学研究所のPR 今回のテーマは「時間生物学」 →医療、スポーツ、保健・・・ ●welcome talk 保険医療経営大学学長・橋爪章氏 保健医療関係者は24時間勤務が多い →保健医療経営の健全化のために時間学を研究(時間学会員が多い) ●「体内時計の効果的な活用は可能か」(山口大学時間学研究所・明石真氏) Overview/Introductionとして15分 遺伝子レベルで体内時計の研究をしてきたが「活用」については知らなかった 体内時計 - 24時間のサイクルでの体のリズム 睡眠覚醒、血圧、内分泌、代謝、体温など →時間が一切わからない環境においてもリズムが発生する(概日時計) 個人差があるが平均すると「24時間と十数分」★ 体温の1日変動は最大1度ぐらい→細胞での化学反応が違ってくる バイオリズム - 睡眠機能、運動機能、摂食機能 etc. 人工的な環境で生活しているが、かつては自然環境で生きてきた 夜は真っ暗→寝るしかない(^_^;) 暗くなってから眠くなるのでなく、体内時計のリズムによって「早め眠る準備」が始まる 現代の(人工的)生活リズム→現代疾患 我々の体内時計は自然の中で生活しやすいように最適化されている 活用法でなくて「適応法」 →体内時計の活用法というよりも生活リズムを適用させよう 体内時計の最小単位は1個の細胞 個々の細胞の自立振動 視交叉上核が電波時計のように共鳴同期させる →光の刺激によってトリガされる →タイミング(位相)が重要 「何時に何をするべき」は要注意? 現代人の体内時計はバラバラ(室内照明、24hコンビニ) 夜型になりやすい人が影響を受ける 時刻の意味は個人ごとに違う 自分の体内時計を知る必要がある★ ●「体内時計が記憶・学習に与える影響」 (国立精神神経医療研究センター精神保健研究所・栗山健一氏) 記憶・学習 = 脳の(唯一の)適応行動 賢くなる 知識が増える うまくなる 記憶・学習のために体内時計を活用する 記憶処理過程 学習 - 即時記憶、長期記憶 視交叉上核(SCN)がマスタークロック 体内時計 - 即時記憶 即時記憶は前頭葉の外皮部分 脳温が高いときにパフォーマンス向上 - 37.5℃でbest 脳温と体温は一緒に変化しない → 末梢が暖かくなると放射で脳温は下がる 脳温は体内時計が制御 夕方の学習が記憶効率高い ★即時記憶の場合 体内時計 - 睡眠 - 長期記憶 睡眠は記憶の長期増強家庭を促進 睡眠も田員胃時計が制御 SCN→松果体→メラトニン 学習当日の睡眠を剥奪されると成績が悪くなる(total睡眠はとっても) 徹夜は駄目 ! 朝型の学習は忘れている←→寝る前の学習は覚えている ★Q★ 「記憶(丸暗記)」と「処理能力(作業効率)」とは別? → 「疲れ」の要因も考慮する必要がある → 朝は「眠りの慣性」もある 長期記憶には海馬が関与 記憶が定着してくると海馬の活動は徐々に低下していく(使わないで済む) 細胞レベルの長期増強メカニズム - 興奮性制御の促進・増強 睡眠中の記憶増強には遺伝子転写過程が関与 遺伝子転写促進の薬を飲む時間帯で違ってくる 睡眠は脳温を下げる→脳内の遺伝子転写の化学反応は促進される 時計遺伝子 = 記憶遺伝子 ? ★最近のトピック 体内時計 - 精神疾患 うつ病患者の海馬容量は減少する アルツハイマー型認知症 - 睡眠・覚醒リズムが乱れる ●「体内時計と心の時間」(山口大学教育学部・小野史典氏) 心の時間 物理的時間 - 一定 心理的時間 - いろいろな要因で変化する 楽しい時間はあっという間 心理的時間の伸縮をもたらす要因 - 3つ 注意の要因 刺激の特性 生理的要因 体温が高いと心の時間が早く進む - 代謝 体内時計と心理的時間との関係 朝から夜に向けて体温はどんどん上がっていく 感覚される時間はどんどん縮む 実生活の中で感じる時間を調べた 携帯アプリを作った(3秒のストップウォッチ) エクスペリエンスサンプリング法 一定時間ごとに呼び出して課題をその場でやってもらう →これはLINEとかに仕込めばtwitter作業とか取れるのでは? (ビッグデータ) →腹が減るとイライラして時間が早く過ぎる(12時と18時) →曜日の実験 - 独身貴族は週末をのんびり過ごすと心理的時間が遅くなる 心的タイミングに与える瞑想の影響 スポーツ選手の「深呼吸」の影響 マインドフルネス瞑想法 →この教示は座禅と同じでは? ●「体内時計とスポーツ」(早稲田大学スポーツ科学学術院・内田直氏) 精神科の医者 - 睡眠について研究してきた アスリートの時差対策 ワールドカップは時差ぼけ対応できる なでしこJAPAN 西に行くのは順応しやすい 日本での合宿でだんだん夜更かし朝寝坊に移行させた(食事も遅らせた) 陸上の選手 竹内選手(スノーボード) サーカディアンリズム - 地球が自転している - 地球上で進化してきた生物に固有 午後に体温が上がる →パフォーマンスも上がる 夜の11時がもっとも速く泳げる 繰り返し効果 - 疲労の影響 「1時間睡眠して2時間覚醒する」を8グループに分けてずっと連続 箱根駅伝 朝は異常に早い - 1区・6区は番狂わせが起きる 生体リズムを早めに繰り上げる実験 体内時計を、光とメラトニンを使う 24時間のあるタイミングで光を浴びたりメラトニンを服用する 「位相の前進」(+)早起き方向 朝の早い時間に光を浴びる 夕方にメラトニンを服用する 「位相の後退」(-)夜更かし方向 朝の早い時間にメラトニンを服用する 夕方に光を浴びる ★Q★メラトニン服用は「ドーピング」? → ドーピング無し、内分泌のメラトニンとも喧嘩しない 薬として出ている 深部体温 - 直腸にずっと入れっぱなし - 謝金をはずむとOK 無理のない範囲で3時間位が妥当である ※お話は流暢、でも、初めて眠くなった。(^_^;) モチベーションは大事 多くの場合、試合の日は早起き 少しずつずらす方がいい ●「安全で健康に働くために体内時計を大事にする」 (労働安全衛生研究所作業条件適応研究グループ・高橋正也氏) 今日のお話をまとめると 安全で健康に働くために体体内時計を 知ろう 従おう 守ろう PubMed検索(biological clock) 最近は1日に3本ぐらいの論文が出ている これだけ研究が進んでいる パイロット、警察官、原発運転員、・・・ →体内時計の研修を受けていない 正しいタイミングで光を見る 正しいタイミングで光を見ない もっとも体温が低い時点(午前5時)より 前に光を浴びると位相は後退する(→朝寝坊) 後に光を浴びると位相は前進する(→早起き) 週末の朝寝の実験 土日だけ3時間、寝坊する →眠気が残る →疲労感も残る ブルーウエンズディ(^_^;) 週末に朝寝でなく多めに睡眠をとる実験 睡眠の質は変わらない 月曜の成績はちょっと良くなったが・・・ 木曜には悪化(^_^;)。つまり平均睡眠時間が不足していると駄目 寝るまでの過ごし方が快眠のカギ 労働 → ★★★ → 睡眠 この★のところを改善したい 夜更かしするとネガティブ思考になる 体温の変化から幸福感は深夜に低下する 特定業務従事者(夜勤など) →半年に一度、健康診断を受けなければならない →自発的に受けられる制度 交代勤務による睡眠障害 - 概日リズム性睡眠障害 10〜40% ●「体内時計を考慮した生活習慣マネジメント」(京都工芸繊維大学・小山恵美氏) わかっちゃいるけど・・・できない 自然な生活でQOLを高めたい しかし24時間社会である 生物として不自然であれば早く死ぬよ どのあたりに折り合いをつけるのか 生活習慣マネジメントが必要 自分の生活で大切にしたいことは? 自分のライフスタイルを設計する 24時間社会 時間的逸脱 空間的逸脱 「サマータイム」とんでもない 「効率」「知的生産性」という単語は曲者→割り算の定義→ストレス 目標を設定する 自分の生活リズムの現状を知って問題意識を持つ 生活の満足度をどう考えるか 1日の時間推移に適合した方法 生活習慣の改善 自分にとって楽しいことは何? QOL 概日リズムの規則性の確保 繰り返しが安定しているか 十分な睡眠か タイミングが合っているか もっとも体温が低い時間だけは睡眠を確保した ! 平均活動リズムの波形で生活リズムが読める 「これさえすればOK」というものは無い 人類は「時間の蟻地獄」になりかけている ●パネルディスカッション 始まる前から時間切れ(^_^;) 朝型OKというのもアリである 小学生に「体内時計」を理解させるには? 24時間社会になってまだ100年ほど 睡眠と健康(寿命)の研究が必要そして6月8日(日)、午前の時間学会総会の内職として、この「Max日記(2)」を書き始めたのである。 朝、会場の保険医療経営大学に着いてから荷物を確認すると、なんと柳川のホテルの部屋に、モバイルWiFiルータを忘れてきたことが発覚した(^_^;)。 ホテルに電話して確認できたので、帰途の予定を変更して、午後のセッション前半(自分の発表はそのトップバッター)だけで抜けてタクシーで柳川に戻り、そこから切符を買ってあるJR南瀬高駅までまたタクシーというのもナンなので、西鉄で大牟田に向かって、往路と同様に折り返すことにした。

今回の発表は、音知学会での発表と同じ「聴覚的クロノスタシス」であるが、考えてみたら音知学会ではKeyNoteを作っていなかったが、名古屋から博多までの「のぞみ」車中の、それもたかだか2時間以下で一気に作れてしまった。 プレゼンをPDFにエクスポートしたのが これ であるが、今回は発表の時間が短いので、とても実験ソフトをMaxで走らせる余裕はなさそうである。

・・・そうこうしているうちに総会も終わりかけてきた。 来年の時間学会は山口大学になりそうである。 ちょうど「山口大学200周年」だ、という事だったが、江戸時代の藩校でもないと200年は無理じゃないかなぁ(^_^;)。 ありきたりの話題(内職に最適)に続いて、「新聞にシンポジウム報告記事を出す」「院生のために発表賞を設ける」「学会での一般発表のあり方」「異文化交流の学会としての意義」など、なかなか有意義な議論が出て来た。さすがの時間学会である。

午後には自分の発表、そして有益な発表に勉強させてもらった。さすがの時間学会である。 これで、次の予定としては、京都市立芸大で2週にわたっての「電子工作ワークショップ」、そして7月の電子情報通信学会・非線形問題研究会(NLP)での発表予稿の作成である。

NLPの幹事からは、上のようなメイルが届いた。 既にちゃんとフライトも五稜郭のホテルも確保しているので安心だが、そうか、初夏の北海道というのは、ベストシーズンなのだった。 なんと、ちょうど函館にいる時に「花火大会」もあるらしい。これは楽しみである(^_^)。NLP@函館五稜郭 参加者の皆様:(Bccでお送りしています) お世話になっております.現地世話人の小西@大阪府大です. この度は,講演の申し込みをしていただき,誠にありがとうございました. 出張を計画される際の参考情報を記載します. 開催時期は,最も人気のあるシーズンです.旅費が高くなる可能性がありますので, 早めのご準備をお勧めします. 【旅費について】 航空券と宿泊のパック料金が高めに設定されているようです. 航空券と宿泊を分けた方が安くなる場合もあります. 【宿泊について】 混雑している状況です.大手旅行会社のサイトからの方が 予約しやすい可能性があります.宿泊ホテルは,ベイエリア (JR函館駅)周辺,五稜郭周辺,湯の川温泉周辺に集中しています. ベイエリア(JR函館駅)周辺と湯の川温泉周辺に宿泊される場合は, 会場まで路面電車かバスをご利用ください. 【会場について】 函館五稜郭の隣に位置し,五稜郭の繁華街から徒歩圏内です. なお,JR五稜郭駅は遠いですので,ご注意下さい. 【空港からのアクセスについて】 とびっこ(函館空港 ⇔ 五稜郭) 時刻表:http://hakobus.donan.net/ 路線図:http://buste.in/search/bus/list/BusteisRosen/route1/id1:312 函館空港シャトルバス (函館空港 ⇔ ベイエリア)http://www.hakonavi.ne.jp/howto/time.html 【その他の情報】 函館の情報: http://www.hakonavi.ne.jp/index.html 函館の交通: http://www.hakonavi.ne.jp/howto/in_main.html 温泉情報:http://www.hakonavi.ne.jp/spa/index.html グルメ情報:http://gourmet.hakonavi.ne.jp/index.html ラーメン情報:http://www.hakodate.ne.jp/ramen/ 花火大会(7/20 19:45〜 ベイアリア):http://www.hakodateshinbun.co.jp/hanabi/ 会場周辺食事:http://www.hotelnets.co.jp/img/common/original_food_map.pdf

2014年6月14日(土)

ばたばたと日々は過ぎ、もう週末である。 今日はアカペラの3-4回生と9時間マラソンカラオケ(*^o^*)、その直前の午前10時である。 今週は木曜日に京都芸大で「電子工作ワークショップ」を行った。そして昨日は、4回生の「メディア造形総合演習II」の中間報告学科会議があり、なんとか僕のゼミの土佐谷さんも森川さんも「OK」を得た(^_^)。 明日には、「42虎」の連中と仮ゼミの3回生・院生も加わって、瞑想空間を使って、久しぶりに 靄夜(もや) を復刻である。これは土佐谷さん作品の一部に「道具」として使うのである。

その模様

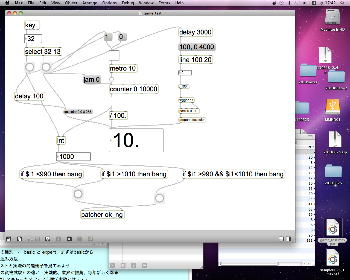

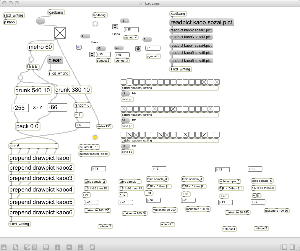

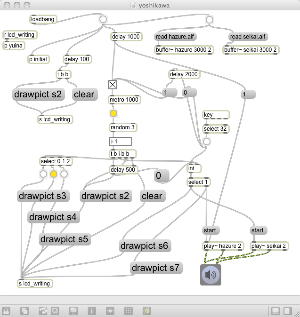

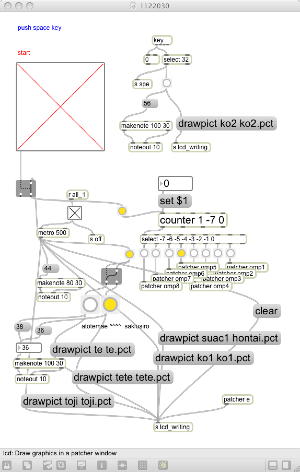

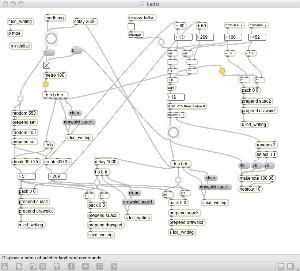

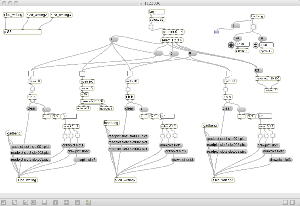

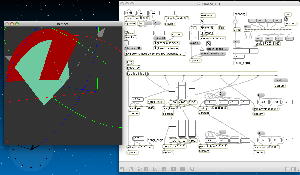

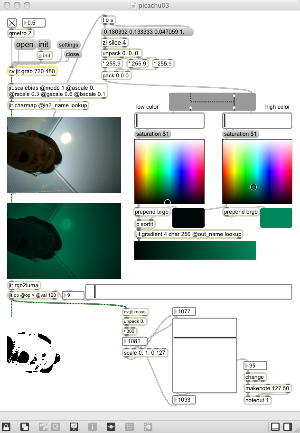

そこで、懐かしき「MacOS9」時代のMaxパッチを発掘して、「靄夜II」の時に作ったパッチをいくつか、上のようにMax6で読み込んでみた。 完全に中身は忘却しているが、これを明日の朝に改訂して、ワールドカップ初戦も見ずに、午前から瞑想空間に持っていって試すことになる。 とりあえず、以下のように、関係ない部分を削ってMaxパッチをバラしかけてみたが、これはなかなか厄介だぁ。(^_^;)

また、再来週の月曜日、6/23には、京都芸大での「電子工作ワークショップ」の後半が予定されている。 すでに 次回レジュメ のページを作っていて、内容のリクエストなどが来るとここに反映されるのである。 「ArduinoからXbeeでMaxと通信」というのは、ちょっと難易度が高いので、半年前に台湾のShing-kwei教授から来た、ほぼ同じようなリクエストへの回答を記載しておいた。 希望してきたのは留学生の院生なので、英語でちょうどいいのだった。

2014年6月17日(火)

日曜日にはザックジャパンのワールドカップ初戦を「DSテレビ」でチラッとチェックしつつ、 瞑想空間「靄夜」実験 を無事に行った。 ケーブルジャックが2本ほど外れてしまったので修理が必要だが、大したこともなくて良かった。 あとはここから、土佐谷さんはサウンドと靄夜制御のために、Maxプログラミングの日々となる。京都芸大での「電子工作ワークショップ」の後半に関しては、構想設計3回生の受講者から希望のメイルが届いて、 レジュメ(2) のページを拡充していくことになった。 日曜日に東京に行き(甥の結婚式)、その晩に浜松を通過して「のぞみ」で京都に行くが、さすがにこの週末は雨模様らしい。 まぁ、梅雨なんだから仕方ない。

2014年6月18日(水)

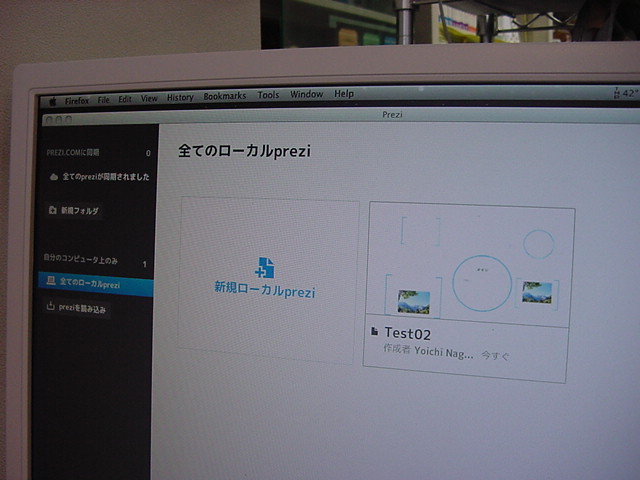

昨日はあれこれ忙しい中、甥の結婚式に持って行くマーチンのギターの弦を新品に替えた。 弾き始めの弦は本当に素晴らしい(^_^)。 そして晩には、先週フト知った「Prezi」というプレゼンソフトが気になって、アカデミックで購入した。

上の写真は、お仕事パソコンだけでなく、持ち歩き用の2台のMacBookAirにもPreziを入れて、インターネットで同期させなくてもそれぞれローカルで動くことを確認した、朝イチの様子である。 今日は2限に音楽情報科学のグループ「namaco」、さらに3限には生産造形の学生のアポがあるが、その合間に、ちょっとPreziで遊んでみようと思う。 7月の東京ビッグサイトでの「夢ナビ」のプレゼンでお披露目、という構想である。 5限のサウンドデザインは、いよいよ「Maxでグラフィック/Maxでアニメーション」に突入、これも楽しみだ。(^_^)

そして1限に 「靄夜」システムの一部修理 を完了して、Preziについて調べていると、 こんなサンプル を発見して、さらにPrezi関連情報のサイトから ★ ★ ★ ★ ★ などの「イケてるPrezi」という情報をゲットできた。 2限には「namaco」の荒川さんと片平さんが来て、あれこれ悩みつつセンシングの方法を検討して、 このように 一つの解決策に辿り着いた。 あとは、ベテラン実習指導員の人間国宝級の「技」に期待しよう。

2014年6月19日(木)

今日は午後に「音楽情報科学」の藤石+竹下ペア(この2人は僕の仮ゼミである)の「直進スピーカ」制作の支援、そして4限に学生委員会があるだけ、というラッキーな日なので、よりpriorityの高い懸案をサクサクこなしていく日である。 スペインW杯敗退を見届けて、朝6時過ぎに研究室に出て、まずは京都芸大での「電子工作ワークショップ」の レジュメ(2) をがっつり拡充した。 何のことはない、 この単行本 の原稿として出版社に出した「図」を発掘して並べただけであるが、「からくり人形」からマイコンシステムへ、というのは我ながらスムースな繋がりである(^_^)。

その後、懸案のPreziで、2台のオフラインのMacBookAirでそれぞれ作ったコンテンツを交換できる事まで確認できた。 これで、今後は新幹線や飛行機の中でもPreziプレゼンを作れることになる。 そして、これも懸案だった、2台目のMacBookAirのFTPクライアントがnagasm.orgに繋がらないトラブルをなんとか解決した。 何のことはない、FTPのパスワードを思い出せなくて、あれこれ発掘するのに1時間以上かかっただけである(^_^;)。

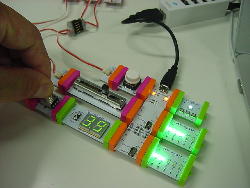

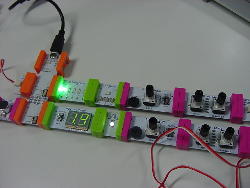

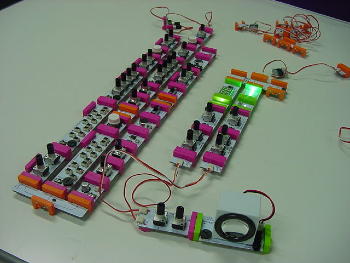

実は、昨日の夕方には、追加のLittlaBitsSYNTHとともに、遂にLittleBitsのArduinoモジュールが2セット、届いていた。 そこで午後の合間に、まずはArduinoプログラミングの思い出しからスタートした。 このページ の情報で、「LittleBitsのArduinoはLeonardoである」と確認して、上のように単純に電圧を発生してLittlaBitsSYNTHで鳴らすことが出来た。 Arduinoのスケッチ は以下のように、Arduino.ccのサイトのexampleの「fader」を2系統に出力させただけであるが、これで2系統のLittlaBitsSYNTHを鳴らすと、それだけでなかなかに分厚い音になった。

int ledPin9 = 9; // LED connected to digital pin 9 int ledPin5 = 5; // LED connected to digital pin 5 void setup() { // nothing happens in setup } void loop() { // fade in from min to max in increments of 5 points: for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) { // sets the value (range from 0 to 255): analogWrite(ledPin9, fadeValue); analogWrite(ledPin5, fadeValue); // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect delay(30); } // fade out from max to min in increments of 5 points: for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) { // sets the value (range from 0 to 255): analogWrite(ledPin9, fadeValue); analogWrite(ledPin5, fadeValue); // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect delay(30); } }

これでLittlaBitsSYNTHがArduinoという頭脳を持ったことになるが、いちいちArduino IDEでCプログラミングして「芸」を仕込む、というのもあまり面白くない。こうなれば、次はFirmataである。 まずは Firmata のページに行き、「To use Firmata with the Arduino Leonardo you must install Arduino 1.5.4 or greater.」という情報を確認した。安定版として入っているArduinoは1.0.5であるがこれでは駄目ということで、 Arduino のダウンロードページに行き、 Arduino 1.5.6-r2 BETA をダウンロードした。 安定版の1.0.5を「Arduino105」とリネームして残し、こちらは「Arduino156」とした。

そして Firmata のページから StandardFirmata version 2.2 or higher をダウンロードして、さらに Firmataのダウンロードページ から、 Firmata Test For Mac OS-X をダウンロードした。 このFirmataスケッチは、無事にArduino1.5.6でコンパイル・アップロード出来て、これで晴れてLittleBitArduinoのファームウェアはFirmataとなった。 両方をまとめたのが これ であり、以下のように、Macの画面上のテストツールからLittleBitArduinoと通信することが出来た。(^_^)

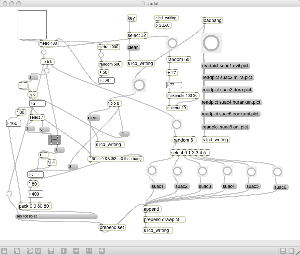

ここまで来れば、いよいよMax日記の本領発揮、このFirmata化したLittleBitArduinoを、MaxからGainerのように使うためには、 Firmataのダウンロードページ にあった、 Maxuino を使えばいいのだ。 Maxuinoのダウンロードページ から、とりあえず最新版である maxuino_b017 をダウンロードして、あれこれいつものMax技を駆使して、 こんなふうに 最初の実験バージョンが出来てしまった。 以下のように、まさにGainer状態で、アナログ入力2系統、アナログ出力2系統(オンボードのSWでPWMとアナログ電圧の切り替え可能)、ディジタル出力1系統がそのままマグネットコネクタから出るし、基板上には他のビットを出すパターンやランドも揃っている。素晴らしい。(^_^)

ここまで、なんと実質1時間半ほどで一気に進んだところで、電子機器制御室でハンダ付けをしていた藤石+竹下ペアから連絡があり、無事に「直進スピーカ」が3セット、 このように 完成した。 これらの成果は、明日のゼミでお披露目しよう。 なんとも今日はおおいに進展した日となった。(^_^)

2014年6月20日(金)

なでしこJapanに比べてあまりに本番に弱い男子サッカーに幻滅したこの日の午後、半年以上も前に KickStarter で出資していた、Sketching仲間のシステム"MOSS"が、遂に届いた。(^_^)

上のようなものであり、写真は ここ に、またYouTube動画は これ と これ である。 レゴのマインドストームよりは面白そうだが、 このサイト から辿った MOSS Programming のページによると、Bluetooth経由でiPhoneでMOSSをリモートコントロールする出来合いのアプリを使うだけでなくて、API経由で、JavaScript(NodeJS)とかCとかVBとかでもファームウェアを作れそうである。 深入りするかどうかは・・・ちょっと不明かなぁ。(^_^;)

Ogaki Maker Fair 2014について 今年は長嶋が発表参加の学会と時期的に重なっているので、残念ですがSUACから

「作家」として参加できません。その代わりに、「8月24日(日)に大垣駅に集合して

Ogaki Maker Fair 2014を見学するツアー」を企画したいと思いますので、興味の

ある人は予定しておいて下さいそして、一昨日の「サウンドデザイン」で上のように学生に紹介したOMMF2014については、朝にフト思いついて、対応が大幅に変更となり、今日の1限の「音楽情報科学」と3限のゼミで新しい内容を伝えた。 するとちょうど、午後には卒業生の山口翔クンから、このOgaki Maker Fairに合流したい、というメイルが届いた。 そこで彼に返信しつつ、以下のように新しい計画を整理しておこう。

そして、以下のような内容でOMMF2014にエントリーして、事務局から「受け付けました」のメイルが届いたところである。 「改訂版の新曲を世界初演」などと書いてしまったので、夏休みが俄然、充実してきた。

- 8/22-23に京都での学会があるので、SUACとして展示/引率は出来ない

- 8/25-27にも学会がある(京都のと広島のと重複しているので悩み中(^_^;))

- 8/24(日)だけなら大垣に行ける

- 上記のように、8/24に見学するSUAC学生と合流は可能

- 「8/24限定」で、プレゼンテーションとライヴパフォーマンスを、長嶋単独エントリーで行う

- 付き人として学生2-3人だけ別途に募集

- 新楽器「GHI」をお披露目する(^_^)

長嶋洋一@SUAC/ASL 長嶋洋一様 フォームよりOgaki Mini Maker Faire へのエントリーを受け付けました。 このメールは申し込み内容の控えとなりますので保存しておいてください。 申し込み内容に関して確認が必要なことがございましたら、事務局担当者よりご連絡いたします。 搬入の方法など、出展に必要な情報をまとめた出展マニュアル、 会場パンフレット、ワークショップ/プレゼンテーション/サウンドイベントの スケジュールなどは、8月初旬頃に発表する予定です。 また、今後の出展者のみなさまへのご連絡は、メーリングリストを使ってお知らせいたします。 のちほど登録させていただきますのでよろしくお願いいたします。 企業出展にエントリーいただいた方には、追って個別にメールにて ご連絡させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ──Ogaki Mini Maker Faire 2014 実行委員会事務局 ------------------------------------------------------------ 【1. 参加者名(グループ名)】 長嶋洋一@SUAC/ASL 【2. 出展区分】 Maker:個人/教育機関/コミュニティ(物販を行わないもの) 【3. 出展・作品タイトル、プレゼンテーションタイトル】 プレゼンテーションタイトル 楽器が光ってもいいじゃないか - GHI2014 - パフォーマンス作品タイトル "GHI2014_Ogaki" 【4. 出展カテゴリー】 プレゼンテーション,ライヴパフォーマンス 【5. プレゼンテーション】 有 【6. 展示、プレゼンテーションの紹介文(100〜200文字)】 2007年に提唱した「GHI」(http://nagasm.org/ASL/paper/sigmus0705.pdf)の 構想を継承した新楽器を制作しました。3Dプリンタの流行を尻目に「バルサ材で試行錯誤の 手作り」という「ものづくり」の原点を確認しつつ、海外ツアーに分解持参でき、ステージ上での 組み立てを公演の一部に包含できる面白いものになりました。6個の超音波センサによる 非接触演奏、PC無しでもスタンドアロン動作、など工夫しました。8個のCPUを内蔵した Propellerプロセッサの性能とともに、世界初演のライヴパフォーマンスをお楽しみ下さい。(_o_) 【7. サイトに掲載可能な写真1〜2点のURL】 http://nagasm.org/1106/news4/minmin/IMG_6555.jpg 【8. ウェブサイト、プロジェクトのURL】 http://nagasm.org/ASL/GHI2014/index.html 【12. 参加人数】 1人 (+助手学生2-3人) 【15. 持ち込む機材、作品の予定】 GHI2014、MacBookAirなど。 サウンドはステレオです。公演の際にプロジェクションはありません。 過去の公演の雰囲気は以下ですが、今回は改訂した新作を初演します。 http://www.youtube.com/watch?v=k1jOPfMlDvA http://www.youtube.com/watch?v=UXlNUal3M-g 【16.必要な電源/ワット数】 1口/200W 【17.搬入方法】 8/24(日)に持参 【その他特記事項】 過去2回のMOM(2010/2012)にSUAC(静岡文化芸術大学)として参加しましたが、 今年は学会とバッティングしているので、私(長嶋)が個人として8/24(日)に参加し、 SUAC学生は勉強のため同日、視察参加します。 すいませんが8/24(日)限定で、プレゼンテーションとホールでのライブパフォーマンス (セッティング20分、公演10分以内)の両方を行いたい、という希望です。なにとぞ よろしくお願いします。 【過去にMake / Maker Faire / Mini Maker Faireへ出展した回数を教えて下さい。 】 2回(MOM2010,MOM2012) ------------------------------------------------------------・・・ここまで書いたところでフト思いついたが、せっかくなので、GHI2014をソロ楽器として使うところに、バッキングのパートは、LittleBitsSYNTHにダブルのLittleBitsArduino(もちろんFirmataを書き込んでGainer化して、Maxuino経由でMaxから制御)を繋いで・・・というのは面白そうである。 今回はスクリーンの投射はナシであるが、LittleBitsのLEDモジュールもなかなか可愛く光るので、これはいいカモである。 さらに、秘密であるが(と言いつつ書いてしまうが誰にも出来ない)、LittleBitsPropellerモジュールを作る、というアイデアも、昨夜、思いついたところである。 当然のことながら、全てはMaxプラットフォームで共演するのだ。(^_^)

2014年6月21日(土)

明日は雨の中、礼服を着て出張鞄とギターを抱えて柏に行く。 その晩に「のぞみ」(ポイント期限のためグリーン車(^_^))で京都に着く、そのホテルにLittleBitsなど機材を発送してしまったので、それで遊ぶことも出来ない。 そう判明したので、来週に迫っていた、7月の函館での非線形問題研究会の予稿を一気にやっつける事にした。 中身は既に Max日記(1) の中に全てあるので、 前回の発表 のソースを修正・加筆することで、3時間ちょっとで完成して、学会に送ってしまった。 これ である。 学会のPDFはサイズ制限のため画質「better」なので、こちらの「best」の方が、ずっと美しい。(^_^)そしてさらに、8月下旬に、音楽情報科学研究会とリハ工学カンファレンスの日程が完全にかぶっていた問題についても、一気に解決させてしまった。 5月の音楽情報科学研究会は音知学会とぶつかっていて行けなかったので、以下のように、Ogaki Mini Maker Faire2014の翌日、8月25日(月)に指定して、音楽情報科学研究会で発表する、と申し込んで、登録完了メイルを受領した。 以下のように、どこかで見たような内容であるが(^_^;)、自分のオリジナルであり、決して他人のコピペでは無い。(^_^;)

これで、8月の下旬の予定がおぼろげながら決まってきた。以下のようなカンジで、関西6日間のツアーとなりそうである。長嶋 洋一 様 いつもお世話になっております。情報処理学会 調査研究担当です。 情報処理学会 第104回音楽情報科学研究発表会の発表申込を受領いたしました。 貴発表申込の整理番号及びパスワードは以下のとおりです。 3.講演題名:GHI2014 - 楽器が光ってもいいじゃないか ------------------------------------------------------------ 【和文タイトル】 GHI2014 - 楽器が光ってもいいじゃないか 【英文タイトル】 Report of GHI2014 【和文アブストラクト】 2007年に提唱した「GHI」の構想を継承した新楽器を制作したので報告する。3Dプリンタの 流行を尻目に「バルサ材で試行錯誤の手作り」という「ものづくり」の原点を確認しつつ、海外ツアー に分解持参でき、ステージ上での組み立てを公演の一部に包含できるものとした。6個の超音波 センサによる非接触演奏とともに、PC無しのスタンドアロンによるインスタレーション動作モードも持っている。 【英文アブストラクト】 This is a report of a new instrument from GHI project, called "GHI2014". "GHI" means that "It might be good that musical instrument shines, isn't it?" in Japanese. The new instrument has total 864 strong LEDs, and can be carried with decomposition and can be assembled/used. This disassemble/assemble process was a good concept for my composition using it later. The overall shape of this instrument is - two 12 ridge line of the octahedron, they are lined up. The interesting spec of this instrument is 3 mode as an interface: standalone mode, sensor mode and instrument mode, and this instrument is easy to carry with for concert tour in the world. 【事務連絡】 他学会と日程重複しているため、「8月25日(月)」の発表を希望します 【研究会への連絡事項】 他学会と日程重複しているため、「8月25日(月)」の発表を希望します 一般発表セッション希望 「インターネット中継を希望しない」 ------------------------------------------------------------その1週間後からは、結局、以下のような予定で渡欧である。 当初の「世界一周」からはだいぶ縮退したが、経験的にはかなり余裕がある気がする。 ここでは、この Max日記(1) を書き始めた理由として、道中、Max6を隅々まで味わいながら、書き綴る予定である。

- 8/22(金)-23(土) エンタテインメントコンピューティング研究会(京都・鞍馬) 発表・議論

- 8/24(日) Ogaki Mini Maker Faire2014(大垣) プレゼン・パフォーマンス・視察

- 8/25(月) 音楽情報科学研究会(京大) 発表

- 8/26(火)-27(水) リハ工学カンファレンス(広島) 視察

2014.09.02(火) 出発 →セントレア 2014.09.03(水) 名古屋→成田→Vienna→Linz 2014.09.04(木) Ars Electronica 2014.09.05(金) Ars Electronica 2014.09.06(土) Ars Electronica 2014.09.07(日) Ars Electronica 2014.09.08(月) Ars Electronica 2014.09.08(月) Linz→Vienna 2014.09.09(火) Vienna→Varna 2014.09.10(水) 3rd International Conference Media & Mass Communication 2014.09.11(木) 3rd International Conference Media & Mass Communication 2014.09.12(金) 3rd International Conference Media & Mass Communication 2014.09.13(土) 3rd International Conference Media & Mass Communication 2014.09.14(日) →Varna 2014.09.15(月) Varna→Sophia→Munchen→ 2014.09.16(火) →羽田→浜松 帰着

2014年6月25日(水)

週末からドタバタと過ぎてもう水曜日(朝から日本W杯予選敗退(;_;))、2限の「namaco」アポ、3限のゼミ土佐谷さんアポに対応して、5限の「サウンドデザイン」の直前である。 6/22(日)には千葉県柏市(東京と筑波のほぼ中間)に行き、弟の長男(僕からは甥っ子)の結婚式に行き、披露宴のトリで2ヶ月練習してきたMisiaの "Everything" ギター弾き語りをなんとかやり終えた。 酒を飲まずに最後まで耐えた披露宴というのは初めてである(^_^;)。 せっかくなので1枚だけ写真を置くと これ であり、コードを取って毎日15分ほど練習してきた楽譜は これ である。 ちなみに、僕の遠い親戚(甥である新郎のいとこ)が、京大スピードキューブのサークルの猛者だということで、余興でその技を披露したので、その動画をさりげにリンクしておく事にしよう。→ ★ ★そして東京から京都に「のぞみ」のグリーンで行き、翌日の6/23(月)には、京都芸大で「電子工作ワークショップ」の2回目を行った。

これは晩までだったので京都でもう1泊して、昨日6/24(火)の午前に浜松に朝帰りして、4-5限の「企画立案演習」を担当した。 この間に、「音楽情報科学」のチーム「namaco」(荒川さん+片平さん)は、 このように 作業を進めていた。 さすがのベテラン実習指導員(原田さん)である。 この写真には感動した。

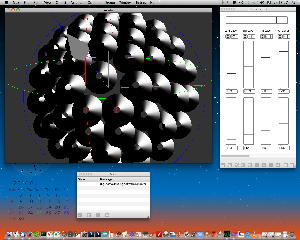

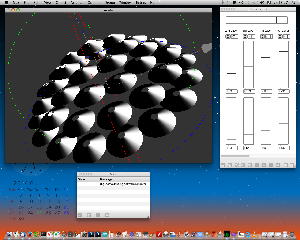

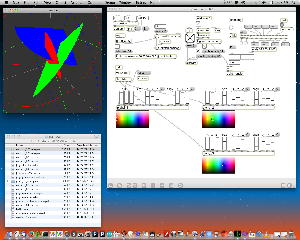

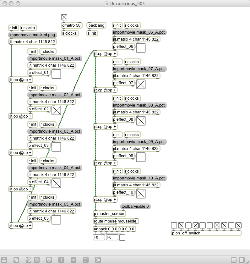

その模様 そして今日の2限に「namaco」がこれを持って「その先」の相談に来た。 ここで1限に思い出したのが、かつてゼミの長田さんの卒業制作 Umbrella of jwllyfish の構想の時に作った以下のMaxパッチ osada_3D.maxpat である。

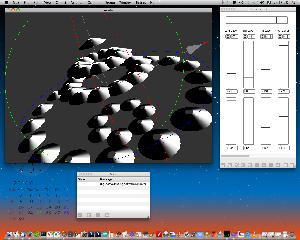

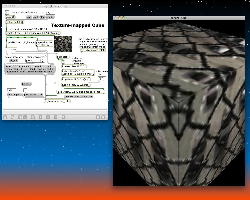

これは、瞑想空間内に多数の「傘」を吊るす、その配置関係のシミュレーションをするために、多数の傘状オブジェクトの枚数、距離などを変更しつつ、ライティングを変えて、3次元でぐるぐる回してみることが出来る、というものである。 このMaxパッチのエッセンスは、2010年のロシア初演で作曲した作品「Ural Power」(翌年にNIME2011で入選してオスロで再演)で、しっかりと活用したのである。(^_^) ★

そして今回、「namaco」の巨大扇子と同期したアニメーションにこれが使えるのでは・・・と、上のように テスト して、ちょっとだけ先が見えてきた。 これは僕の宿題となったので、いよいよMaxプログラミング三昧の再開である。(^_^)

2014年6月26日(木)

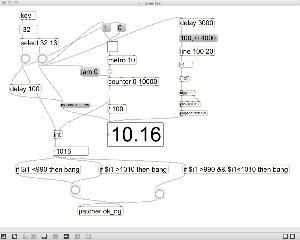

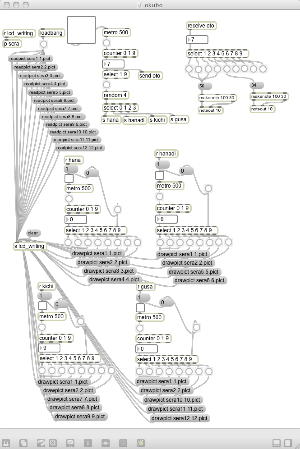

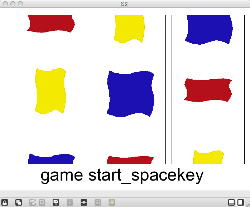

ワールドカップ2014もすっかり下火になってしまったこの日、午前に時間があるので、久しぶりにMaxドキュメントのまとめを思いついた。 実は昨日の5限の「サウンドデザイン」ではMaxによる数理造形のイントロダクションを行い、今年の最終課題を以下のいずれか、と予告した。この冒頭の15分ほどで、まったくゼロから game_test.maxpat という以下のようなパッチを作って学生に見せた。 ちょうどここまでのMaxの復習であり、メインとしては「リターンキー」でスタートする「10秒タイマ」を、「スペースキー」によって10秒ピッタリで止めよう・・・というよくあるゲームである。 ここでポイントとしては、下段のサブパッチのように、うまくいった時の「ピンポン」と失敗した時の「ブッブー」という音を出すこと、そして今回、初めて思いついたのが、スタートして3秒を経過すると4秒間かけて、表示されているタイマーの数字が消えて行く、というインスペクタの操作である。

- 「オリジナルのBGMに同期したアニメーション(モーショングラフィクス)」というMaxパッチ

- Maxを使ったインタラクティブな一種のゲーム

これによって、単純なのにゲームとしての難易度は格段に上がって、何度もトライする、という燃え方を促進できた。 学生がMaxプログラミングを試す時間に、何度かやって、遂には以下のように「10秒ピッタリ」を実現してしまったが、これはシンプルに嬉しかった。(^_^)

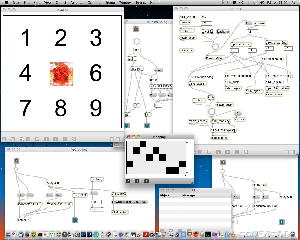

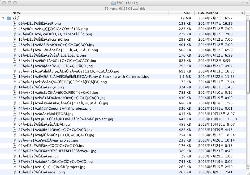

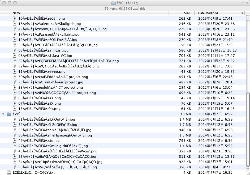

数理造形に関しては、来週の「サウンドデザイン」講義の中で、かつてどこかの出張中に車内か機内で作った このパッチ を配布して整理する予定であるが、ここでは、SUACマルチメディア室がMax6になってからの2011年から2013年までの「サウンドデザイン」課題作品の中からいくつかピックアップして眺めてみることにした。 ようやく「Max日記」らしい展開である(^_^)。 ちなみに「サイズ順(降順)」にソートしているので、後に紹介する作品ほどデータが小さい。

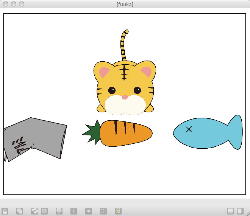

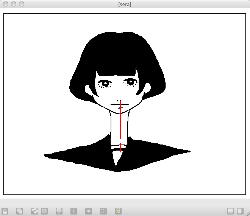

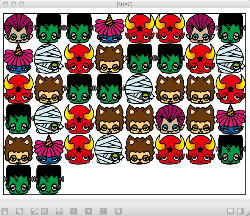

上の作品は、まさに美少女オタク系のテイストに溢れるMaxアニメーションである。 ただし、ランダム要素が無いのはやや淋しい。

上の作品は、ランダムに流れてくる餌を、スペースキーで食べるというシンプルなゲームである。 知らなかったのは、猫は人参は駄目、ということだった(^_^;)。

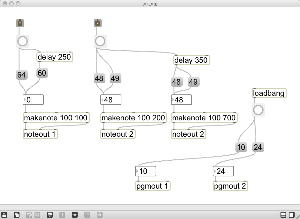

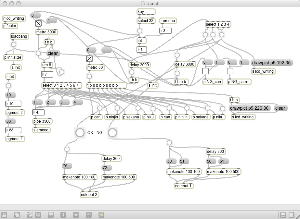

上の作品は、現在、僕のところに弟子入りしているM2のリュ君が、韓国・ホソ大学からの交換留学生としてSUACに来て、僕の「サウンドデザイン」を受講していた時の課題作品である。 ビジュアルはシンプルなものの、Maxのアルゴリズム作曲パッチによる自動演奏と、同期したライブグラフィクスを整然とプログラミングしているのは、さすがである。

上の作品は、drunkによる動きぐらいしか目新しいものは無いが、全体に漂うテイストのユニークさに惚れてしまった。

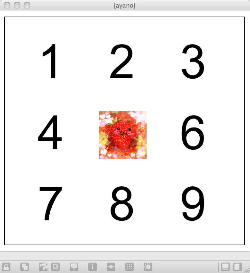

上の作品は、「神経衰弱」ゲームであり、テンキーによって1から9までの数字を次々にペアとして開けていく、というものである。 ただし相談に来た太田さんの構想の素晴らしいところは、「1枚だけあるジョーカーを開けると失敗する」というルール、そして次々に試行錯誤して開けていくカードの模様が、裏返す直前に違う画像に切り替わることで、残像がクリアされて、相当に難しい「神経衰弱」となる、というところだった。 このアイデアに燃えて、ランダムに配置するサブパッチなども気合いで一気に作ってみたが、これはゲームとして素晴らしいものになったと思う。

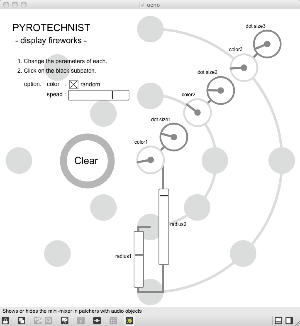

上の作品は、歴代のメディア造形学生のMaxパッチの中でもベスト数本に入る力作であり。全て自力で完成された素晴らしいプログラムである。 メインスクリーン上で、3層の花火の「色」と「粒径」をダイヤルで指定して、スクリーン内をクリックすると、設定された花火がサウンドとともに開花する、という涼しげな作品であり、まさに夏期の課題であった。

上の作品は、3箇所の穴のどこかからモグラが顔を出し、中央から出した瞬間にスペースキーを叩いた時だけヒットする、というシンプルな反射神経ゲームのテンプレートとなっている。 ここに、ゲーム体験者のモチベーションを上げるようなどんなルールを加味するか・・・というのは、ゲームについて考察する格好の題材となる。

上の作品は、数理造形系の加速度運動に、コマ送りのアニメーションを組み合わせただけのものであるが、彼女の「絵心」が絡んで。いいカンジの「作品」に仕上がっている。

上の作品は、一見するとシンプルなシューティングゲーム(ランダムに流れる音符をスペースキーでタイミングよく叩いて食べる)、と見えるが、実は非常によく工夫されたプログラムである。 音符が食べられずにトンネルまで入るとその音が鳴り、さらにMaxのアニメーションの弱点である「レイヤーが無い」という部分を、非常に工夫した画像で破綻の無いグラフィックとして完成させている。 Maxプログラミングについても、きちんとサブパッチに階層化・構造化された中で判定処理をしていて、これはただ者ではない素晴らしさなのである。

上の作品は、サウンドとともにランダムでどれかの画像が出る、という、いわゆる「おみくじ系」のMaxパッチの典型例である。 ただし、その後の彼女の作品にも継承されている、グラフィックの独特なテイストが漂っていて、なんとも好きである。(^_^)

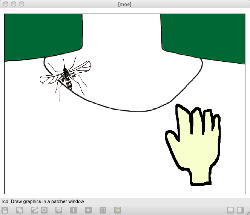

上の作品は、これも夏の風物詩であるが、「drunk」によって身体の周囲を舞い飛ぶ「蚊」を、マウスに追従する「手」で叩く、というシューティングゲームである。 ただし、ヒット判定の閾値をかなり厳しく設定しているので、なかなか叩き潰せないところが、まさに耳元を飛ぶヤブ蚊の鬱陶しさを彷彿とさせてくれる。 叩いた瞬間のグラフィックも秀逸である。

上の作品は、リターンキーによるスタートで、ランダムな場所に画像が現れる、というだけのものである。 ただし「zキーは押すな」と書かれていて、どうしても「zキー」を押してしまう、というところがポイントである。

上の作品は、基本的には同一サイズの画像を淡々と並べていく、というものである。 ただし彼女の独特の世界観が気に入って、インベーダーのように等速で並べない、画像の出現もランダムに、など、プログラミングを色々と応援した作品である。

上の作品は、過去にも挑戦した学生がいた、スロットマシンのパッチであるが、サウンドと動きはこれまでで最良である。 ただし、マークが揃っても何もご褒美が無い(^_^;)ので、あくまでプログラミングの練習、という事になる。 ここでも、人間の残像に関する錯覚が有効に活用されている、という好例である。 午前中いっぱい頑張って、ここまで整理できた。 この部分はMax初学者には、いい教材となることだろう。(^_^)

2014年6月27日(金)

昨日の帰り際に、何故か「nagasm.org」のサーバが落ちて、リモートのコントロールパネルでも再起動できなかったので、業者(アメリカ)に「再起動してね」とメイルして帰宅した。 そして今朝になって出て来ると、何事もなかったように正常復帰していた。 業者のメイルでは「過負荷」とのことだが、おそらくサーバに同居する他ユーザの仕業だろう。 まぁ、3ヶ月に一度ぐらいの事なので、気にしない。(^_^;)

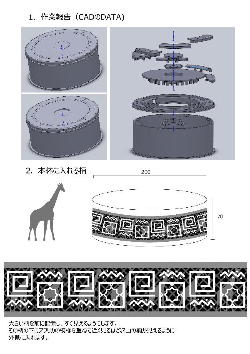

キネクトでの画像認識に挑戦している「音楽情報科学」の多田クンからは、マルチメディア室のMacのトラブルの煽りを受けてSOSが届いて、資料についてリプライした。 「音楽情報科学」チームLFKからは「現在、フラッシュで特定のオブジェクト同士が当たった時にクリックすると当たり判定のでるActionScriptの作成ができました」との報告が来た。 就活とともにこの前期には3Dプリンターに挑戦中のM2のリュ君からは、上のような経過報告が届いた。 これがどんな「新楽器」になるかは、まだ秘密である。 こうして日々、あれこれ、皆んなが頑張っている気合いが漏れ伝わってくる。

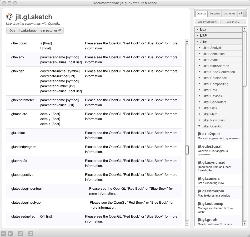

今日は1限に講義、3限にゼミ、5限に合宿検討、6限に某会議があるので、その合間に細切れの時間がある。 とりあえず手元の「LittleBits」「Firmata」「Maxuino」の作業経過をzipに アーカイブ して、次のpriorityである「namaco」のためのMaxパッチ(jitter)をさらに進めていこう。 ここでの資料としては、改めて Jitter Tutorials を、端から順番に攻めていくことになる。

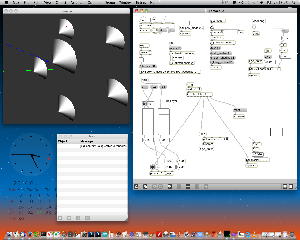

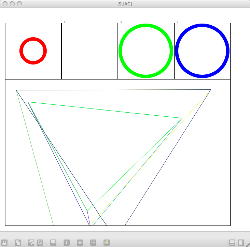

そして、上のようにヘルプやリファレンスを眺めつつあれこれすること30分、遂に、「cylinder」でなく扇形を表示するための「ellipse」というパラメータを発見した。 これを使うと、 以下 のように、一見すると同じような表示ながら、わざわざ「円筒の片側の半径をゼロにする」→「円筒の長さをゼロにする」→「結果として円筒の底面だけの扇形になる」という無駄な描画処理ナシに、シンプルに3次元空間内に扇形を描画できるのである。 まだ、ここにテクスチャとして動画を表示する方法は不明だが、これは大いなる進展である。

YouTube

2014年6月28日(土)

久しぶり(1ヶ月以上)に、何もない土曜日である。 本当は、学生有志との白昼堂々マラソンカラオケを企画するために空けていたのだが、メンバーが揃わずに消滅したのである(^_^;)。 学生も、いろいろ忙しいのだ。 明日には42虎ミーティング(作品記録等の映像鑑賞会/勉強会)が予定されている。 そうなれば、ここはMaxプログラミング三昧の日、という事になる。 「音楽情報科学」のチーム制作課題では、昨日の「namaco」はちょっとだけ進展したが、「ぴかちゅう」の「 スカートになんらかの仕掛けをして、スカートの広げ方によって音が変わるインスタレーションを作りたい 」というお題をサポートするMaxサンプルパッチ、というのが宿題となっていた。 今日は午後いっぱいをかけて、これに挑戦である。奇遇なことに、「ぴかちゅう」のスカートを拡げるのも、「namaco」の巨大扇子を拡げるのも、「扇形の中心角が変化」という事ではほぼ同じである。 ただし、「namaco」では扇子の軸の部分にボリュームを仕込んで、物理的な回転角度をGainerによって検出する、という作戦をとったので、こちら「ぴかちゅう」では、王道である「画像認識」を採用してみたい。 これがうまく行けば、今後、画像認識系のインスタレーションのための共通財産になるという期待もある。 道具はもちろん、Maxのjitterと、 Max日記(1) の5月14日のところに書いていた、IAMASのJean-Marc Pelletier氏が開発・公開している cv.jit である。

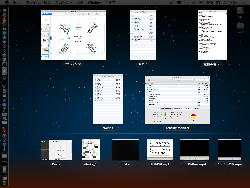

そして、上のような場所にある、「jit.qt.grab-stopframe-DV.maxpat」が全てのスタートである。 これは、Macの内蔵Webカメラ、あるいはFirewireで外付けのiSightやDVカメラを取り込むサンプルである(右画面には、お仕事パソコンに入っているアプリケーションを全て並べてみた)。 このサンプルMaxパッチから余計なものを消して、ビデオカメラ入力だけにした picachu01.maxpat を走らせて、実験開始の様子を撮ったのが以下の写真である。 お仕事パソコンのラックの上に、iSightを置いているが、斜めになっているので画面内も斜めである(^_^;)。

Jean-Marc Pelletier氏の cv.jit は、ダウンロードした「cv.jit_OSX_v1.7.2.zip」を解凍して、その中の"cv.jit-support" と "cv.jit-help"のフォルダを全部、以下のようにMaxの直下の「Cycling'74」フォルダの下に入れるだけである。 ここでは、作業領域として作った「picachu」フォルダの中に、「cv.jit-help」フォルダ以下をさらにコピーして、順に見て行きながら、使えそうなものは改訂しつつ残すことにした。

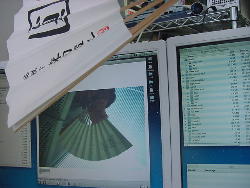

これで道具立ては揃った。 スカートの広がり方を画像認識するためには、何かサンプルが必要である。 そこで思い出したのが、かつて浜松で開催された 将棋名人戦 の大盤解説に行った時にお土産で仕入れた、羽生名人と森内挑戦者(当時)のサイン扇子である。 これを以下のように、角度を変えて画像認識できればOKの筈である。

ちなみにこの年の名人戦で森内が羽生から名人を奪取したが、この浜松での第2局は大したことのない駄局であり、 ここ には掲載していない。 この年は名人戦が盛り上がって、 こんな日 もあった(^_^;)。

この扇子をスカートのような位置で拡げると、Maxの画面では上のようになったが、明らかに二人の習字のサインは画像認識の邪魔となるので(^_^;)、裏返した白い部分を使うことにした。 ただし、これでも背景などとかなり色合いが近いので、区別できるかは実験してみないと判らない。 まずは、 picachu01.maxpat をリネームした「picachu02.maxpat」を作って、以下のようにiSightの向きを背中のブラインドのあたりの明るいところにして、扇子を入れると「影」となるようにしてみた。 これで、扇子の色と背景の色が区別できれば、おそらく「背景と異なる色合いのスカート」は区別できるのでは、という見立てである。

ここから、「jit.charmap-twotone.maxpat」と「suckahpicker.maxpat」など、色関係のサンプルを漁っていくと、以下のように、「pwindow」オブジェクトに重ねた「suckah」オブジェクトによって画面内の2点の色情報をクリックで抽出して「swatch」オブジェクトに入れて、これを「jit.charmap」によって差分をルックアップすることで、わずかな色合いの違いを強調できた。 これを「jit.rgb2luma」でグレイスケール化して、「jit op」で2値化してみると、背景と扇子のほんのわずかな色合いの違いを 「swatch」上でぐりぐりと模索して、さらにスレショルドを調整して2値化して、ほぼ扇子の形状を白く抜くことに成功した。 これ である。

さらに、ちょっと調整すると、iSight画面上では、扇子の裏面の文字は見えないのに。ちゃんと文字が透けて見えることも発見した。 これはかなりの性能である。 この環境では、背景はわずかにブルー系、そして扇子はわずかに黄色系(ブルーよりもグリーンに近い)、という だけなのに、これほど違いを強調できるとは驚いた。 そういえば、人間の静脈(手首の脈をとるあたり)が「青色」に見えるのは実は錯覚で、周囲の肌色のために補色の青色に見えているものの、実は「灰色」である、という話があったが、そういうものなのだろう。

ここで以下のように、紫色のパーツケースの蓋をターゲットとして実験してみると、周囲にそんな色がないので、驚くほど良好にこの蓋の外形だけを抜き出すことが出来た。 さらにスレショルドを変化させると、カメラ画像では見えない、蓋のでこぼこ模様を、ちゃんと区別して表示できる事も判った。 これなら、「周囲と違う色合いのスカート」であれば、その形状だけを塗りつぶして2値化できる。 その面積の変化を求めれば、「スカートの広がり具合」は簡単に検出できそうである。(^_^)

ここまでで「ぴかちゅう」の宿題は見通しが立ったので、「namaco」の宿題の続き、扇形へのビデオ映像のマッピングについて調べた。 すると、以下の「jit.gl.render.cube.maxpat」のサンプルを解析して判明したのは、

ということである、と判明した。 今回の「namaco」の場合には、相手が中心角の変化する扇形なので、さらにメッシュを極座標のようなアフィン変換する必要があり、苦労の割にあまり報われない(処理パワーばかり喰う)、と予想できる。 ここはちょっと「namaco」の二人と相談して、もっとpriorityの高いものがあれば、そちらに比重を置く・・・という作戦もアリ、と結論づけた。

- ムービーは、例えば64×64あたりのかなりの粗いメッシュに分解する

- その夫々のメッシュの平均色情報(R/G/B)によってモザイク化する

- これを、OpenGLのモデルのポリゴンに対してもメッシュ分解して、単純に「色指定」する

- これを全体としてまとめると、モザイク動画として「ムービーのテクスチャマッピング」に見える

2014年7月1日(火)

早いもので、今日から、2014年はもう後半戦である。(^_^;)6月29日(日)には42虎の勉強会で、秘密の特撰映像鑑賞会があったが、当初の予定では今週末の7/6(日)も42虎のところ、メンバーにお願いしてナシにしてもらった。 というのも、急遽、土日に東大に行くことにしたのである。 4月中旬から始めた美学の勉強の読書は、遂に 59冊 に到達したが、その中の「表象05:ネゴシエーションとしてのアート 表象文化論学会, 月曜社, 2011」という本が、いたく響いたのである。 定価1,800円の本が絶版になっていて、Amazonで中古9,780円で購入した甲斐があった。 そしてフト、この本の 「表象文化論学会」 というのを検索していると、なんと1週間後、つまり今週末の7/5-6に、東大で 表象文化論学会 第9回大会 がある、というのである。

過去の記録 を見ると、年に一度の研究発表集会と並んで年に一度の大会であるという。 ニュースレター をチラッと眺めてみても、しっかりしたところである。 この偶然はチャンスである、ということで、42虎を1回お休みにして出かけることにしたが、 大会プログラム をよく読むと、なんと「 会員優先。満席の場合は入場をお断りすることがあります 」と書いてあった。 わざわざ泊まりがけで浜松から東大に行って、そこで「満員ですので入れません」というのはあまりに悲しい(^_^;)。 そこで急遽、 入会の案内/会費の納入 のページに行き、入会申込書を書いて出し、オンライン銀行から会費を振り込み、2日間で入会申し込みを済ませてしまった。 あとは今週中に、「入会手続き完了」という連絡が来ればOKである。 せっかくなので、書店にこの「表象」のバックナンバー、残る7冊も発注してみた。

そして今日の午前は、 この 59冊目の 「デザインと犯罪 ハル・フォスター (著), 五十嵐 光二 (翻訳), 平凡社, 2011」 を、昨夜までの読破に続いて、1冊マルマル、再度、読み終えたところである。 というのも、この本には何故か、「読めない」漢字がとても多くて気になったので、きちんと調べて こんなページ を作りつつ、ついでに一気に再読したのである。 この本は、というか、ハル・フォスターは、素晴らしい。(^_^)

そんな午前中、またまた「音楽情報科学」のチーム「namaco」から、 こんな写真 が届いた。またまた、さすがの原田さん(^_^)、またまた感動した。 「とりあえず扇子とボリュームの固定できました。添付ファイル、記録写真です。扇子の状態とボリュームが正常に動作するか確認したいので明日2限、研究室に伺っても大丈夫でしょうか?」というメイルに「OK」を即答した。 ボリュームなのでGainerで受ければ、データは確実である。

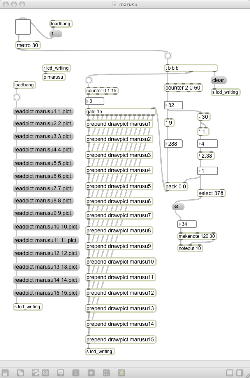

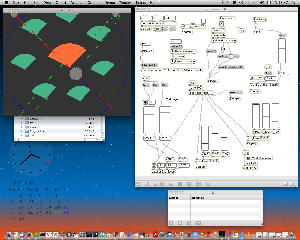

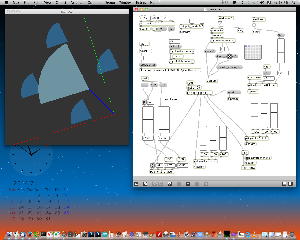

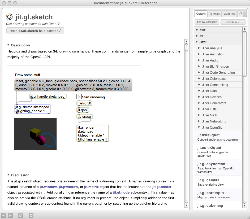

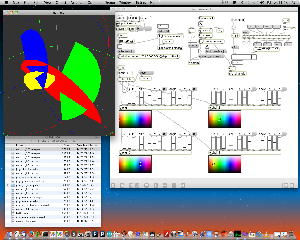

そこで3限には「namaco」のために、さらに実験パッチを進めようとしたが、上のように、とりあえず扇形の角度と3次元空間での描画は出来ているとして、ここからどうするか、という「namaco」の求めるところが不明・・・でストップした(^_^;)。 これは続きは明日ということで、残りは このページ を何故か、ひたすら眺める午後となった。 謎解きはかなり後日、またまたの温故知新である。

2014年7月2日(水)

この日は2限に「namaco」のアポ、5限に「サウンドデザイン」(課題1の合評)、放課後にアカペラ(合宿の連絡)、と予定があるが、まずは朝イチで、 Max日記(1) の3月24日のところでカメラレディを完成・送付して止まっていた、 ブルガリアの国際会議 の、最後に残っていた宿題をやっつけた。 この会議では、プレゼン(口頭発表10分間、質疑5分間)はPowerPoint限定で(^_^;)、しかも現地PCにあらかじめ入れておくために、PPTを事前に送るように、とあった。 KeyNoteに過去のあれこれを詰め込んで、どこかで見たようなプレゼン ★ ★ ★ ★ を作り、PPTにexportしてみると、約20MBになった(品質bestのPDFで30MB、KeyNoteは62MB(^_^;))が、アップロードサイトには「3MB以下」とあった。 仕方ないので自分のWebサイトに置いて、会議の主宰者にURLをメイルして「ここから落として確認して」と依頼した。 これでOKなら、あとは行くだけとなる。 ちなみにこのPPTをKeynoteにImportすると、画像に隠されて文字が見えないのであるが(^_^;)、果たして大丈夫だろうか。最悪はPDFでいこう。そして2限には、 この作業 を終えた「namaco」がやって来た。 そして上のように、 こんなカンジ で、無事に扇子に取り付けられたボリュームをGainerで受けて、作っていたMax/jitterプログラムにGainer処理を加えた namaco06.maxpat で見事に、扇子の角度と一致した画面内のOpen-GLの3D扇形が描画できた(^_^)。 ここでのポイントは、元々の Max日記(1) の冒頭にあった(「Max日記」の発端となった)、「scale」オブジェクトを以下のように、僕としては初めて使ってみた、というところなのだ。

YouTube

・・・4限になって、 ブルガリアの国際会議 の国際会議の事務局から返信が来た。 「Thanks. Ok. Wear file with your presentation at the time of the conference」 というメイルで内容がやや不安なのだが(^_^;)、まぁロシア人なので仕方ない。 とりあえず受け取ったようである。 ここで久しぶりにANAのページに行ってみたが、いまだに往路の成田→ウイーンのチロリアン航空(ANAコードシェア便)の座席指定が取れないので、ANAマイレージクラブに電話して、いくつか状況が判明した。 まぁ、今回は国際線にANAでフランクフルトやミュンヘンを経由せず、ウイーン直行便(夕方到着)でそのまま電車でリンツへ、という旅程を立ててみたので、コードシェアのチロリアン航空では我侭は言えないのである。 窓際よりは3人掛けの真ん中でも仕方ない、と覚悟を決めた。 Baggageについては、今回は現地の発表にデモ機材も無いので、いつものスーツケースでなく、機内持込みのキャリーバッグだけで「超身軽に行く」というのを思いついていたので、成田の手間も考えると、これは本当に挑戦する可能性が出て来た。

- 成田→ウイーンのチロリアン航空の「通路側」は既に満席なので指定が取れない

- いつもと違って、中部→成田でいったん出て(baggageを受け取り)、再びチロリアン航空のカウンタでチェックインする必要がある。中部→ウイーンとはならない(^_^;)

- 当日カウンターでの座席指定交渉は、中部のANAでなく成田のチロリアン(;_;)

2014年7月3日(木)

この日は朝から気合いを込めて数時間、一気に音楽情報科学研究会での発表原稿を書き上げて学会に送ってしまった。 これ である。 ここを読んでいる人は当日まで秘密に願いたい。 「STAP」とか「ICは消滅した」とか、最終節「おわりに」とか、物議を醸す内容満載である。(^_^;)

実はその後で、GHI2014のメイキングを今年のNIMEに応募して駄目だった 幻の原稿 があった事を思い出した。 2日ぐらいで適当に書いたので駄目だったのも当然なのだが、ここに写真などは完備していたのだが、今日は改めて全部、発掘して原稿に揃えたので、けっこう無駄手間になった事になる。まぁ仕方ないか。(^_^;)

2014年7月4日(金)

今日は1限に「音楽情報科学」、3限にゼミ、5限に企画立案演習「チーム530」のアポ、と細切れである。 ぼちぼち来週末の「夢ナビ」のプレゼンを作らないといけないのだが。 ちなみに去年(ツインメッゼ静岡)の模様は これ であった。 今年の東京ビッグサイトはどうなるか。 プログラムに載っている僕のページは これ であるが、プレゼンの内容は、まだまったく白紙である。(^_^;)

そして、リンツからは今年のアルスエレクトロニカに関するニュースレターが届いた。 もともと、今回の「Max日記」は、この9月の欧州ツアーあたりまで、と始めたものなので、アルスエレクトロニカ2014はきちんとフォローしていかないといけない。 どうも、これまでの市内全域あちこちで行われるスタイルとちょっと変わるらしい。 さっそく、ニュースレターのリンク先の情報を調べてみた。

上の文をGoogle翻訳にコピペすると「 2014アルスエレクトロニカ·フェスティバルが9月4日 - 8.Thisの今年のテーマに設定されている「それを変更するために必要なものを、C···、「前提条件と影響をemergeし、作るために社会イノベーションと更新を可能にするために必要な枠組み条件に問い合わせがある。焦点は、触媒としてのアートになります。綿密に推敲、活発な議論と大胆な挑発は、いつものように、芸術家、学者、すべての利害素人に遭遇若いcontrarians、トップクラスの専門家が直面し、世界的に有名な知識人以上の科学者を特色にする、顔のデジタル革命面の先駆者今日のメディアアートシーンの流れ星に。 9月4日から8日まで、アルスエレクトロニカは再び相互交換やネットワーキングの設定になり、ワンのユニークな視点や意見が交渉やスピーチ、芸術的インスタレーション、パフォーマンス、介入の形で提示される場。 」となった。まぁ、大体の意味は判る。(^_^;)C… what it takes to changeThe 2014 Ars Electronica Festival is set for September 4-8.This year’s theme is “C … what it takes to change,” an inquiry into the prerequisites and framework conditions necessary to enable social innovation and renewal to emerge and make an impact. The focus will be on art as catalyst. The in-depth elaborations, lively discussions and bold provocations will feature, as usual, artists, scholars and scientists from all over the world—renowned intellectuals confronted by young contrarians, top experts encountering interested laypersons, the pioneers of the Digital Revolution face to face with the shooting stars of today’s media art scene. From September 4th to 8th, Ars Electronica will once again be a setting for reciprocal exchange and networking, a one-of-a-kind forum in which perspectives and opinions are negotiated and presented in the form of speeches, artistic installations, performances and interventions.上の文をGoogle翻訳にコピペすると「 その非常に当初からアルスエレクトロニカの典型要素はフェスティバルの会場でした。イベントの各年のラインナップの大部分は、道路、広場や繁華街リンツの公園での屋外の場所で行われます。祭りの手続は芸術と文化の従来の設定の休暇を取り、大胆な都市の状況に出て行くように、この伝統を実施する際に、すべてが、今年再び微調整されます。これは、将来への新たな方法を求めて、動きのあるお祭りです。今年の旅程は、インのような、リンツの主要広場、[OK]を、美術大学、ブルックナーとアルスエレクトロニカ·センター自体、アルカデ[モール]、Sparkassengeviert【銀行アトリウム]、Akademisches体育館[のような古典的祭り会場に加え司教の住居の高校]、中庭や庭園、大聖堂前の広場。 BischofstrasseおよびラントシュトラーセからHerrenstraßeにプロムナードから延びるフェスティバルシティ。 5日間に、祭りはこれらの座標内で再生されます。 」となった。 どうやら、これまでよりも、以下のあたりに開催のゾーンが限定されるらしい。The Ars Electronica Festival Takes It to the StreetsA quintessential element of Ars Electronica since its very inception has been the Festival’s venues: a major part of each year’s lineup of events takes place at outdoor locations in the streets, squares and parks of downtown Linz. In carrying on this tradition, everything will be tweaked once again this year, as the festival proceedings take leave of the conventional settings of art and culture and boldly go forth into urban situations. This is a festival in motion, in search of new ways into the future. This year’s itinerary includes—in addition to classic festival venues such as the Main square of Linz, the OK, the Art University, the Brucknerhaus and the Ars Electronica Center itself—the Arkade [mall], Sparkassengeviert [bank atrium], Akademisches Gymnasium [high school], the courtyard and garden of the Bishop’s residence, the plaza in front of the cathedral. A Festival City extending from the Promenade to Bischofstrasse and from Landstraße to Herrenstraße. Over five days, the festival will be played out within these coordinates.

そして、下の文をGoogle翻訳にコピペすると「 唯一の地元の人々には、例えば、改変を提供するオーダーメイドの店が実際に職人のアトリエやお祭りのテーマのいくつかの側面の段階的症状である、かどうかを知っているように、あちこちで、調整はむしろ微妙になります。他の例では、これらは様々なショップやショーケース、ロビー、パブの庭園、中庭、教室、体育館、ワークショップ、地下ガレージ、通りや広場を飾るためにアルスエレクトロニカに誘わアーティストの所業であることはかなり明白だろう彼らのオブジェクト、インスタレーションや、それによって、設定の影響と頬や皮肉舌でそれら - 時々変換するサウンドを。他の時間に死んで深刻と考えさせられる。すべてのすべてで、アルスエレクトロニカは、今年魅惑的な実験をhazardingされます。しかし、それは、そのテーマを変更行ったときにお祭りが何を持って正確に何それはないですか?ミッション:自体にいくつかの変更を行う勇気を表示し、テストに自分自身を置く。 」となった。 限定された市街で、お店とかあれこれもっと集中的に盛り上がろう、ということらしい。

かつての「エキサイト翻訳」ほどではないが、Google翻訳も、まだまだである(^_^;)。 しかし、とりあえず大意を汲み取る程度には、使えてきているようで、ますまず、これは助かる。 写真を見ると見慣れたリンツ中心部、OKセンター以外は全て、その反対側のゾーンになるようだが、ここはお店とかモールとか、あまりこれまで行った記憶がないところである。 もしかすると、地元商店街が「もっとこっちも盛り上げてよ」(^_^;)とでも言ったのだろうか。Here and there, the adjustments will be rather subtle so that only locals will know whether, for example, a tailor shop offering alterations is really a craftsman’s atelier or a staged manifestation of some aspect of the festival theme. In other instances, it’ll be pretty obvious that these are the doings of artists invited by Ars Electronica to adorn various shops and display cases, lobbies, pub gardens, courtyards, classrooms, gyms, workshops, underground garages, streets and squares with their objects, installations and sounds to thereby configure, influence and transform them—sometimes with tongue in cheek and irony; at other times dead serious and thought-provoking. All in all, Ars Electronica will be hazarding a fascinating experiment this year. But isn’t that exactly what a festival has to do when it makes change its theme? The mission: display the courage to make some changes to itself, and put itself to the test.そして1限の「音楽情報科学」が終って、また「namaco」からの宿題をもらった。 メインの扇子に対して、バックダンサーの扇子の角度を変えて放射状にしたい、というリクエストである。 これは、扇形の角度の始点と終点を調整することで容易だ、と即座に判明したが、さらには個々の扇子を3次元空間内で、平行移動による位置決めだけでなく、扇面に対する法線ベクトルを個々に任意に設定して、つまり個々の扇を自在に回転させたい。 Open-GLであればこれは当然、「出来る」のは確実であるが、「どうやって?」は不明である(^_^;)。 これはまたぼちぼち、Max/jitterのhelpとreferenceとの、楽しい楽しい格闘である。

午後には、先週中ずっと誘われながら"Ask me later."とシカトし続けていたFireFox30へのアップデートをようやく認めてMac3台にインストールしたり、「夢ナビ」のプレゼンのための画像を整理していたところに、 「表象文化論学会」 の事務局から以下のようなメイルが届いた。

うーむ、 入会の案内/会費の納入 のどこにもそんな事は書かれていなかったが、なんと別の 表象文化論学会 会則 の第2章 第5条のところに書かれていたのだ(^_^;)。 学会に聴講参加して、そこで誰か会員と知り合いになって、入会申込書の推薦者になってもらう・・・というのが一般的なのかもしれないが、その肝心の学会に「満員だったら非会員は入れません」という制限があると、興味があっても参加できない、というのはなかなか悩ましい。 まぁ、とりあえずこれでOK、閉め出しの心配なく、明日は浜松から東大に向かうことができる。長嶋 洋一 様 学会のホームページに記載されている入会要件では、 すでに学会員である方の推薦が必要となります(推薦者は学会員)。 長嶋様の入会申込書では、推薦者の方は学会員ではありません。 しかしながら、申込書を拝見する限り、特に問題はありませんので 推薦者を学会事務局が引き受けることにいたします。 入会金ならびに2014年度分学会費の入金を確認しました(6月30日振込)。 これで入会の手続きが完了しました。

2014年7月7日(月)

そして月曜日である。 七夕であるが、雨模様なので、今年は浴衣姿の学生は少ないかな(^_^;)。 この日は人間ドック、無駄な努力とはいえなんと画期的に9日間も断酒して(宿泊の出張で飲まなかったのは記憶に無し)、朝8時過ぎからいろいろ検査浸け、そしていま昼休みに徒歩3分の遠州病院から研究室に戻ってきたところである。

一昨日と昨日の表象文化論学会は、実に内容と収穫が深かった。 写真だと こんなもん だが、会場で配布されている膨大なA3のレジュメ(そういうマナーらしい)、そしていろいろな表象をフルに体験できた。 せっかくなので、超初心者の超個人的メモを以下に置いておこう。 間違いや抜けはご免なさい、である。(^_^;)そしてここで、Wiki財団から、以下のようなメイルが届いた、 いつもいつもお世話になっているので、去年から、WikiPediaに募金している。 迷わず今年も、些細な募金をさせてもらったのである。(^_^;)■表象文化論学会 第9回大会■ ●シンポジウム:接触の表象文化論--直接性の表象とモダニティ 7月5日(土) 13:00-15:00 ◆司会:橋本一径(早稲田大学) ・「接触」「皮膚」は既視感があるだろう ・歴史 - 「視覚」に対する2項対立、アンチテーゼ ・「音」の問題 - ある時期から音波の問題になった(触れる) - 近代のモダニティと重なる ◆透過性と身体--医学史から見る〈接触〉の問題/田中祐理子(京都大学) ・医学史からきた ・近代科学の成立・発展とともに「接触」の意義が衰退した ・「音」という題材が登場する ・医学と接触 - 触診? ・「医学」とは人間についての科学、physicalなものだった ・"physician"はおかしいので"scientist"という用語が造語された ・医学は元来、目の前の人間の身体を対象として生まれた ・「価値自由」の閉塞性(村上陽一郎) クライアント 工学→技術の倫理 ・医学の目的 目的(患者)に奉仕するのか 科学的真理を追求するのか ・身体をもつ人間と対峙するのが医学 ・「皮膚」という翻訳の本が出た ・引用のハンズアウトを用意しなかった←この世界では引用は別紙で配布するらしい★ ・皮膚 - 身体を包み外界から分け隔てる 身体の見えるところと見えないところの境界 ・「覆い包む」 ・皮膚には「普通の目では見ることの出来ない穴」がある ★ 解剖学的禁忌 拡大のための技術 ・細菌学 - 伝染病 伝染には「接触」があった 近代になって細菌が主流になると「接触」が低下した →そんなことはない、と言いたい ・コッホの細菌の同定法「コッホの条件」 - Wikipediaで出てくる (1)ある病気になっている動物の身体に必ず存在する (2)取り出した病原菌を何代にもわたって純粋培養できる (3)その細菌を実験動物に移植すると必ずその病気になる ・培養技術、顕微鏡、・・・ ・機能的表象 - 病状 「覆い包む皮」としての皮膚が説明に必要となる ◆接触から震動へ--〈響き〉としての内面性の誕生/吉田寛(立命館大学) ・もともと「音 ・「接触か振動か」が正しい ・五感の中での聴覚の位置付け 聴覚は触覚の一種である - ルソー 聴覚は中間的な感覚である - ヘルダー 聴覚はもっとも代替が効かない感覚である - カント 聴覚はもっとも観念的な感覚である - ヘーゲル 聴覚はもっとも崇高な感覚である - デリダ ・生理学との関係は重要であると思う ・接触はtouch ・クレーリー : 視覚は触覚の延長(compatible) ・聴覚は物体の内面の振動を伝えるものである ・「余計な感覚」 - 触覚は横断的、自は聴覚も ・目が無くなっても触れば判るが耳が無くなると触っても判らない ・ヘーゲルには物理学はあるが生理学には無い →ヘルムホルツにはある 共鳴説、ピアノ説 - ちょっと無理がある(^_^;) →ベケシーの進行波説 ★調べるべし ノーベル賞 マッハの帯 - 側抑制 ・皮膚でも蝸牛管でも側抑制はある 触覚でも押し付けられた物体のエッジを知覚する ・ルソーの「接触ピアノ」 →福祉工学の方でやっている →ピリピリで「音を聞く」実験の話題は ★★ 学会発表論文に海外の聴覚障害者から問い合わせのメイルが来た(^_^;) →我々は耳でなく脳で聞いている (^_^)(^_^) ◆ヴァルター・ベンヤミンにおける二つの触覚とアナクロニスティックな時間の創設/高村峰生(神戸女学院大学) ・ベンヤミンの「触覚」の二重性 タダイズム/映画のショック 手仕事のアウラ ・第2版にだけ「触覚的」という言葉があった ← ??? ・映画のショックによる要素は触覚的である ・日常的に生命の危機がある時代には芸術作品は触覚的な正確を持たなければならない ・「手」の感触はベンヤミンにおいて重要 →現在のタンジブルコンピューティングにも通じる ・手仕事はアウラと結びついていた→廃れてきた ・知覚の歴史性 リーグル エジプト文明 - 触覚 ギリシャ文明 - 触覚・視覚 後期ローマ - 視覚 ベンヤミン 近代 - 視覚 現代 - 触覚 ★ → 現代はエジプトを指向する(建築) エジプト、ギリシャの建築芸術を見直してみよう ・ベンヤミン「現代は触覚の時代である」 その野蛮性を指摘している ・ベンヤミンは過去をそのまま再現できる、というところを「触覚」と呼んでいる これはファシズムの危険を示唆 ・ベンヤミンはあれこれ研究されている現役なのだった(^_^;) ・ガンスに対する批判 ← 不明(^_^;) ◆痕跡・距離・忠実性--聴覚メディア史における〈触れること〉の地位をめぐって/福田貴成(中部大学) ・録音・再生・聴取の歴史を考える ・サンプルを聞いて 1860年のフォノン録音のサンプル サウンドを視覚的に記録 それをサウンドに変換したもの ・レコードでは接触していたが、現在では非接触で可聴化できる ・音響の痕跡は蝸牛の鼓膜振動を触覚として検出 ・記録において接触した → 録音における不純性 ・「無垢なる音響」 ・ステレオテクノロジー 耳が二重化されている ・音のレリーフ バイノーラルマイク 耳たぶが重要 →ステレオウォークマンでイアホン録音(電車内など) ★★ スピーカでなくイアホンで聞く ローファイなのに首筋ぞくぞく → ほぼ触覚 →我々は耳でなく脳で聞いている (^_^)(^_^) ・ステレオスコープの可視性 見えるようだ ステレオフォニックでなくステレオスコピック ・触覚は視覚的印象を導く ・クレーリー 「音のレリーフ」に言及している 過剰な触知性 → 調べよ ★ ◆パネル(司会) ・ハイファイは最近では「ハイレゾ」か ・高村氏 ベンヤミンの「触覚」は歴史的に出たもの アウラの喪失とともに手の触覚 それを代行したのが映像である ベンヤミンには意味のずらしの効果 ・吉田氏 視覚と聴覚は結びついている 知覚そのものは見えないし触れない 理解のためにモデル化する必要がある これこそが「表象」(^_^) 研究そのものが視覚ベースである 「表象」そのものが視覚的でないか 目の二重性と耳の二重性は同じ? 1つ目の怪物は原始性の象徴 触覚はステレオじゃないが低級ではない ・橋本氏 触覚はいちばん共有しにくい 視覚、聴覚を引きずるのかも ・田中氏 知覚の表象史を見る、というのは重要 どうしてヘーゲルで泊まれないのか 「純粋科学」から具体的な関連科学に進展する ・フロアから 聴覚性について 1つの耳はピッチを聞く 2つの耳はdirectionを聞く 感覚/知覚における複合性 ・福田氏 自分としては直接的であると思いたい ●Live & アーティスト・トーク 7月5日(土) 16:00-18:00 SEIGEN ONO Plus 2014 featuring NAO TAKEUCHI and JYOJI SAWADA サラウンド、即興演奏、PA ●パネル3:見えるものと見えないもの--視覚経験の臨界(コラボレーションルーム3) 7月6日(日) 午前(10:00-12:00) ◆司会 松谷容作(神戸大学) ・「見えるもの」「見えないもの」に関して2分法で視覚表象を「解体」したい ◆暴力、フレーム、見えないもの--オーソン・ウェルズの『黒い罠』(1958)/川崎佳哉(早稲田大学) ・オーソン・ウェルズ - それまで使われてこなかったテクを駆使 ・暴力批判 ・映画に内在する暴力性 ・国境 - 「境界」を象徴する オープニングショット - アメリカ/メキシコ国境を越える3分の超ロングショット 「境界の横断」 車上のクレーンカメラ ・ショット、フレーミングなどの意図/効果を論じる ・ロングテイクが多いので見せられない(^_^;) ・警察が犯罪を捏造する映画 ・肝心のところはフレームに入れない ・フレーミングによって「見えるもの」「見えないもの」を演出 ・録音された声(エコー付加)と役者の声 聴覚的にもフレーミングを駆使している ◆マンガにおける絵と言葉--諸星大二郎『感情のある風景』と可視性の条件/三輪健太朗(学習院大学) ・特定の作品について議論する ・感情を外在化させる惑星のお話 ・「感情を可視化したマンガ」という評価はミスリーディング ・「漫符」 - 手塚治虫から ・「感情が見える」「感情が見えない」の二項対立 ・このマンガは「可視性」と「可読性」の関係をテーマとしている(この作家は) ・「感情が見える」ことと「感情が読める」ことの等価性 ◆石原表におけるゲシュタルトの安定性/不安定性/馬場靖人(早稲田大学) ・起源 - 徴兵検査のための色覚検査 1916年 陸軍の軍医 ・視覚的正常者が戦時に戦力として正常(使える)という表象 ・人によっては明滅する - 流動明滅現象 準安定状態 ・ゲシュタルト知覚 ・じっと眺めて知覚と国家の結びつきの破綻を見極める(^_^;) ・石原表は不良品である ・視覚、認識、言語表出、・・・色々な側面がある ・被験者は「見ること」=「読むこと」=「知ること」を強制される ・色覚検査について調べてみよ ★ → 何か錯覚ネタ(政治性を添えて)があるカモ・・・ 「図」と「地」 ・ゲシュタルト心理学 上下に、左右に、優位性がある 一方で、対称性・等方性もある ただ「見つめる」とゲシュタルトが形成される - 認識 ・ゲシュタルトの安定性を破壊し、脱中心化するためには - クラウス★ →リズム、ビート、パルス ゲシュタルトの安定性を構成もする ★ ・石原表を比較する 草間彌生の水玉 草間彌生はゲシュタルト崩壊だった(^_^;) 新印象派の点描 ・クレーリーがクラウスに言及 ★ ・最後の提案 ★ 色盲の再言説化 石原表の原理による新たな芸術作品 ★★ 色盲にまつわる新たな制度の設計 ◆パネル(司会) ・「見えるもの」「見えないもの」の枠組みはメディウムと不可分 複数のメディアが折り重なっている ・見えるものと見えないものの臨界点は? ・川崎氏 古典的な映画理論においては「今まで見えなかったものが見えるようにした」 映画の誕生によって可視的なものは増えた 可視化が進む、見えるものが増えるほど、「見えないもの」も増大しているのではないか イメージの反乱 → 逆に見えないものが増大した ・三輪氏 そもそもマンガのメディウムとは何だろう 近代西欧のモダニズム - -メディウムの純粋性を求めた 絵画的なものは視覚的に、言語的なものは音声的に マンガはもともと混在している ・馬場氏 石原表の経緯の補足 90年代以降、軍国主義と色覚差別の象徴となった 色覚 - 他人には見えない それを「見えるもの」にするのが石原表 ・(質問)スタイルの達成とメディウムの・・・ ← よく判らない(^_^;) ・知覚「できるもの」「できないもの」と拡大した場合は? ★ 脳は? 認知は? 馬場paperの参考文献 ★ マノビッチ - メディアアート ★ メルロポンティ ★ ●パネル6:知/性、そこは最新のフロンティア--人工知能とジェンダーの表象(コラボレーションルーム3) 7月6日(日) 午後1(14:00-16:00) ・会場が異常に満席(^_^;)(^_^;) ・机を出す、椅子を増やす、床に座る、・・・ぐだぐだ(^_^;) →プロジェクタまで死んだ - 呪われている?? ・さすがAIセッション、テクノロジーが反乱している ・25分押し(^_^;) ◆【司会】北村紗衣(武蔵大学) ・人工知能学会誌 表紙の女の子ロボットに批判、など炎上 学会誌に相応しくない 女性と家事労働(掃除) 家事してくれる女性 ・科学分野一般におけるジェンダーバイアス ・阪大の募集ポスター「物理と私とどっちを取るの?」 → アカハラ? ・人工知能を表象する際に、ジェンダーはどうすべきか ・演劇においても役者の性別と役割りと似ている ・「her/世界でひとつの彼女」 ・多様化する人工知能の表現 Siriまで ◆電子の時代のピュグマリオン--ポストヒューマン技術のジェンダー化をめぐる文化的想像力/小澤京子(首都大学東京) ・人工知能学会誌の表紙 - 人造ロボットの理想的イメージ ・文化的・社会的な表象に焦点を当てる ・人工的な「ポストヒューマン」はジェンダーの二項対立を超越するかも ・サブカル系の萌え系など Windows Me 艦コレ ・「ピュグマリオン」の歴史 1400年 - 理想の人形 ・・・ →マイフェアレディ ・独身者の機械(ダッチワイフのAI版?) ポルノに通底している不毛性 ・フリッツ・ラング「メトロポリス」1927年 ・シュルレアリストとマネキン ダリ ベルメール 少女の人形 - 球体関節 人形遊び ・サブカル系 ブレードランナー - 人工物は人間の心を持つのか 攻殻機動隊 第1巻 草薙素子 - 原作だとまるで機械(^_^;) 性的快楽の共有 - レスビアン 押井守 「イノセンス」 日本のサブラルでは2極化している ポリス系 萌え系(pink color work) 電影少女 Video Girl - ビデオデッキが動いている間だけ出てくる少女 CLAMP 「ちょびっツ」 - 起動ボタンは股間 - 初期化されていた少女型PC 性交すると初期化されるので性交禁止 - 清純の象徴 ・「her/世界でひとつの彼女」 - OSなので身体は無い サマンサ 最初から「知能」を持っている 自分の判断で行動する 従来の「女性」(秘書)とは違っている 肉体が無いので声で恊働する 声の肉感性が強調されている - ここにジェンダー問題が内在? ◆人工知能にジェンダーは必要か--ソーシャルロボットとしてのAIと被行為者性の観点から/西條玲奈 ・AIがヒューリングテストを通った ・現実の人間の会話はそれほどのものではない ・ソーシャルロボットとしてのAI ・Siriのケース 音声が女性のみ 応答の偏り 男性向けの性的サービスだけ豊富 → 現在は改善されている ・Cortanaのケース Windows セクシーな女性 裸(^_^;) ・AIのジェンダー もともと性別は無い 身体を持たない 重要なのはUI ・社会的配慮の被行為者としてのAI 擬人化 ケアの現場では欲しい 愛着・愛情 ・ジェンダーを与えることの意義 心理実験 ロボット音声に対する寄付行為 男声音声と女声音声とで比較 →男性が女声音声に優位に寄付した ステレオタイプと合致すると見過ごす ステレオタイブと合致しないと注目する 女性は単独の時と同伴者といる時で結果が変わった 女性同士だと女声に寄付 女性一人だと男性に寄付 衰弱した患者を救助するロボットは? 威圧的な男性よりも優しい女性がいい ? ・ステレオタイブの再生産 ・中立的デザインのすすめ 阪大の石黒テレノイド←これはリモコンであってAIじゃない ◆挑発的なサイボーグであるために--「もはや誰も人間ではない」世界に生きるためのポリティクス/飯田麻結(東京大学) ・エンボティメント チューリングテストをパスするとはどういう事か 予想されるジェンダーのように振る舞う 脱身体化 ・ブログラムの身体化 トップダウンAI vs ボトムアップAI ・ALifeの構築 かつてのAI(脳の記述) →「人間のように振る舞うもの」に変化したのか? ・ポストヒューマン 物質的インスタンスよりも情報的パターンを重視 身体化され埋め込まれた主体性 集合性、関係性、アカウンティビリティを表出する ・情動 - Minsky "Emotion Machine" 情動の定義が4つ紹介されている ▲創発(^_^;)(^_^;)(^_^;) 身体という枠組みの・・・ ・情動とテクノサイエンスとの接合関係 ◆【コメンテーター】大橋完太郎(神戸女学院大学)からの質問と回答 ・時間がない(^_^;) ・人工知能学会誌の表紙のノスタルジーは微妙だ ノスタルジー vs 先進性 の図式があった 手塚治虫以来 ・ジェンダー中立的なデザインというのは存在するのか 中性的なデザインはある? →可能である、動物関係(ユーザ設定可) →「声」は子供の声というのが落とし所 ・Alife的情報化 vs AI的情報化 というのは危ういのでは? サイボーグ →AIはもともと身体性ナシ →ALifeは身体性を考慮している 情動的コンピューティングとは? 内部相互作用のこと Introaction - 関係性の中にあるものが情動 ◆フロアからの質問 ・「子供にする」というのはいいのか? 別のステレオタイプになる やっちゃっていいの??? → 結果不明(^_^;) ●バイリンガル・パネル:Melancholy Ethics – Ecocriticism and the Moving Image in a Planetary Age(コラボレーションルーム3) 7月6日(日) 午後2(16:30-18:30) ・英語リハビリのために参加、メモは日本語でないと無理(^_^;) ・突然のnativeはまったく駄目(^_^;) ◆空気としての愛 Christophe THOUNY (University of Tokyo) ・Melancory Ethics ・震災後の福島のワークショップ 日本の「福島ガラパゴス化」 悲劇からの切断 - 「ポスト」 喪の作業 非国民 ◆Doubts, Denial and Recognition: A Cavellian and Oreskian Approach to Films on 311 Élise DOMENACH (Ecole Normale Supérieure Lyon / University of Tokyo) ・震災後の福島第一の様子を告発するドキュメンタリー ・フランス語メインなのでやや判りやすい英語(^_^) ・惑星の世代 - 表象との関係は不明 ・動画「放射能」を観る ・とにかく記録したかった - vimeo ◆After Species Being: Gender, Sexuality, and the Critique of Industrialization Diane Wei LEWIS (Washington University in St. Louis) ・ちょっと体力的に限界(^_^;) ・エコロジー関係、重要だがあまりに根本的? ・natural vs unnatural - 表象は二元化が好き(^_^;) ・ジェンダーの話はデジャヴ ・ジェンダーとsexualityとeconomyはマルクスまで行った 1844 ・「Species Being - The sexes Body」というタイトルが謎(^_^;) ・自然と美学とコンタクトせよ、さればsubjectとobjectに橋を架けられる Discussant: Yoshiaki SATO

今日はできれば、「namaco」のMaxパッチの宿題に取り組みたいが、バリウム雲古のための下剤服用で、あまりプログラミング向けの体調とも言えないので(^_^;)、ぼちぼち過ごすことになるかもしれない。 天気予報は「超超強力な台風8号」を告げているが、この週末の東京ビッグサイトの「夢ナビ」の直前に列島縦断してしまう予想である。 学内には来週に献血、というポスターもあったが、一昨日、渋谷駅で400cc献血してきしてまったので、今回はパスである。

・・・そして結局、ある4回生から上のような謎のデータが届いてコメントを求められたりして、一日が終った。 個々の画像のコメントを求められても、文字化けしていて役に立たない。 さすが、ファイル名の一般常識の伝統を平気で破壊するマイクロソフトである(^_^;)。 プレ「卒制」の「総合演習II」で、自分の趣味のエロ画を並べる、というのは、一つの主張としては認めないわけではないが、メディア造形学科で学んだ集大成がこれだ、というのは寂しい、と思わないのかなぁ。

2014年7月8日(火)

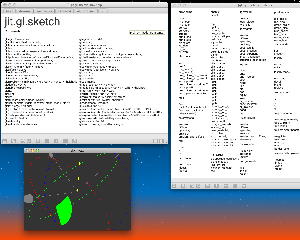

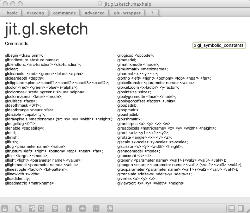

台風8号が沖縄を直撃しつつ九州に向かっている中、わずかな時間に「namaco」のMaxパッチの宿題に取り組んだ。 やりたい事は、扇形を3次元空間内で並行移動する(moveto)だけでなく、その扇形の乗った平面の法線ベクトルを任意に回転させたい、という1点である。 探るのはもちろんMaxヘルプからで、以下の「jit.gl.sketch」のヘルプの中の「command」というやつが、かなり怪しい。

これを端から順に試していけばいいのだが、たまたま「glrotate」というのが目について、これを試してみたところ、なんと以下のように、2つの扇形について、「開く中心角はGainerから来た共通の角度」である上で、

を個別に指定する、というのが出来かけた。 これ である。 完成したわけではないのは、第一のglrotate指定によって両方が回転して、その上で、第二のglrotate指定によって2個目が回転する、という中途半端な状態だからなのだが(^_^;)、まぁこれは大きな進展である。

- 色をRGBで指定

- 回転軸を法線ベクトルとして与えた上で、その軸に関する回転角度(glrotate)

- 平行移動(moveto)

2014年7月9日(水)

台風8号は沖縄から九州に向かっているが、どうやら週末に加速して、「夢ナビ」の土曜日は大丈夫らしい。 いくらか確保した時間で「namaco」のMaxパッチの宿題を、 このように 整理してみた。 以下のように、一見するとよさげだが、実はまだ本質的な部分にバグがある。 「glrotate」は、その後の座標系を回転させてしまうので、というような現象は、まだ解決していないのである。 これは引き続き、明日に検討していこう。

- 1個目の扇形を回転させると2個目も3個目も一緒に回転してしまう

- 2個目の扇形を回転させると3個目も一緒に回転してしまう

- 3個目の扇形を回転させると単独で出来る

2014年7月10日(木)

朝4時半からアルゼンチンvsオランダを観戦、PK戦まで堪能したこの朝、台風8号は鹿児島に上陸して、四国からこちらに向かっている。 そんな午前中、遂に「namaco」のMaxパッチの宿題を このように やっつけた。 以下は一見すると、昨日の状態と変わらないように見えるが、個々の扇形を自在にを個別に指定出来るようになった。 扇形の数についても、サブパッチをコピペしてから名前を変えて、あとはメインループのtoggleを追加するだけで、いくらでも可能である。

- 色をRGBで指定

- 回転軸を法線ベクトルとして与えた上で、その軸に関する回転角度

- 平行移動

苦しんだ原因は、「pack」と「pak」の取り違え、という初歩的なミスであった。 「pak」は複数の入力のどれが来ても出力を出すので、このように「順にコマンドを送る」という処理に使ってはいけなかったのだ(^_^;)。 これで午後にはこの雨の中、ディーラーに車を持っていって6ヶ月点検があり、それで今日はオシマイである。

2014年7月11日(金)

台風一過のこの日、1限の「音楽情報科学」の合間に、「namaco」のMaxパッチを このように 改訂してみた。 自動で、2つの扇形のあれこれパラメータが変化する、という自動生成アニメーションの初歩サンプルである。 そして、明日に迫った「夢ナビ」のPreziプレゼンを、以下のように走らせてスクリーンショットを撮ってみた。 Preziは「空きメモリスペース」をゼロにするまで消費するのが心配だが、これで行くしかない。(^_^;)

2014年7月13日(日)

昨日の「夢ナビ」は無事に役目を果たしてきた。 写真は撮影禁止なので、ナシである(^_^;)。 そして今日は「CG検定」で、午前に24人、午後に5人が頑張った。 その試験監督の合間に、 今月末に原稿締切が迫ってきた、EC研究会の論文の「参考文献」だけでも整理しよう、と2台目のMacBookAirを持参したが、なんと以下のように「MS明朝」「MSゴシック」のフォントが無かった、と発覚した。

そこで昼休みに、以下のように研究室のお仕事Mac miniから無事にフォントをコピーして、ここまで80件ほどのリストを整理することが出来た。 今回のEC研究会の予稿は「4ページ」なので、本文はほとんど書かずに済んでしまいそうだが、今回のネタは初めての挑戦分野なので、ぎりぎりまで勉強と推敲を重ねる予定である。 学期末になってきて、学生も課題やレポートや試験に追われているが、教員だって研究とか原稿執筆とか、あれこれ追われているのである。(^_^;)

2014年7月15日(火)

昨日はマルマル終日、「博捜」であった。 「博捜」の読みと意味は、知らなかったので ここ に追加した(^_^;)。 ただし合間には、今週末から非線形問題研究会に出かける「函館」に関係して、以下のような情報を入手して、ちょっとテンションが上がったところである。

この、電子情報通信学会非線形問題研究会というのは、何故か全国各地(遠隔地)での開催が好きな研究会であり、それでもいつも発表応募が満載となる。 今回の当初発表募集でも、7/21-22の両日、午前から午後まで満載という告知だった。 夏の北海道といえばベストシーズンである。 そこで、早目に発表応募するとともに、会場の五稜郭公園からスグのホテルを予約して、さらにフライトを「早割」で以下のように予約していた。 調べてみると僕のフライトは往復で37,920円であるが、今から同じフライト(中部→函館)で行けば、なんと84,420円もかかる。(^_^;)

そして、「7/21-22の両日、午前から午後まで」という学会を想定して、函館で前泊+後泊の予定を立てたが、以下のように最近になって届いたプログラムによれば(僕はトリ(^_^))、驚くほど発表件数が少なくて、なんと1日目の午後にスタートして、2日目は昼過ぎで終ってしまうのだった。 ただし、ここで慌てて旅程(フライト)を変更するとあまりに割高になるので、出張の予定は変更ナシである。 仕方ないので、チラッと、あちこち、

プチ観光視察することにした。 まったく、仕方ないなぁ。(^_^;)

そして今日は、昼休みから3限までは「生産造形+国際文化」の英語プレゼンの講義にコメンテータとして出て、4-5限は「企画立案演習」の最終プレゼン大会があり、さらに何故か放課後に臨時のデザイン学部教授会が招集されているので、午前中だけ時間がある。 「namaco」の次には「びかちゅう」のMax/jitterパッチで、ライブ画像内で2値化されたスカートの面積を抽出する、というパッチがまだ宿題として残っていたが、新たに発見した Max/MSP/jitterの日本語訳サイト を見てみると、どうやらこれはjitterでなく「cv.jit」の出番らしい。

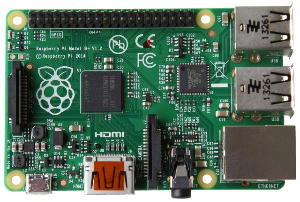

・・・というところで、「Raspberry Piを発展させた最終形」というニュースが届いた。 上のように、Raspberry PiのBタイプが拡張されたらしい。 Raspberry PiはMax日記とは別に、 ここ にあるが、これはまたまた、続きを実験してみないといけないかな。 準ゼミの藤石さんが、夏休みにRaspberry Piを勉強したい、と言っていたので、これが実現するなら、上の「Raspberry Pi Model B+」でやってみよう。 日本での発売がそこそこ早いことを期待したいが、主な変更点は以下のようである。

- USBポートが2個から4個に増えた

- 外部拡張用のピンヘッダーが26ピンから40ピンに増えた(現行26ピン分は互換)

- GPIOが9本増えた

- OS用ストレージがSDカードからMicroSDカードに変更

- アナログTV用の映像端子はオーディオ端子と一体になった4端子型のジャックに移行

- ヘッダー「P5」のオーディオ用のポート「I2S」だけ、40ピンヘッダーに移動した

- 消費電力が0.5〜1Wほど少なくなり、電源が5V2Aに強化された

- 音源回路の改善で音質を向上させた

そして1時間ほどあれこれ探して、遂に「cv.jit.mass」という、2値化した画面内の画素の総和を計算するオブジェクトを発見して、上のように無事に、 このように 完成した。 実際に、自分の顔をリアルタイム取得して、口を開け閉めする、その面積に対応してサウンドのピッチを変えてみた。 ここまで出来れば、あとは「びかちゅう」に任そう。(^_^)

YouTube

2014年7月16日(水)

朝、まったく突然に、ある作品のアイデアを思いついた。 そこで研究室で2時間以上、あれこれあれこれ検索しまくり、「街並 びっしり カラフル」というタームから、遂に以下のような画像を発見した。 たった1枚のフリー素材であるが、この「S」サイズ(1255×837pixel/RGB-JPEG)、16,200円を購入したくなって、事務局財務室とやりとりして、クレジットカード立替えでなく、SUACをビジネス登録することになった。 明日には入手できそうだ。

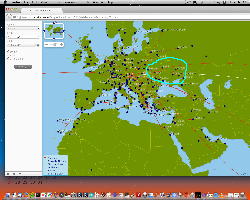

ただし、Maxプログラミングの前に、色々と下処理が必要で、詳細はこれからぼちぼちである。 とりあえず以下のように、GraphicConverterで、購入前のサンプル画像に対して、ちらほら前加工してみたが、やはり、厳選した素材である、と確認できた。 よく見てみれば、これはイスタンブールの街並みの写真である。 Max日記(1) に書いたように、この夏に行くかもしれなかった幻のイスタンブールに偶然、再会したのも、何かの縁かもしれない。

2014年7月17日(木)

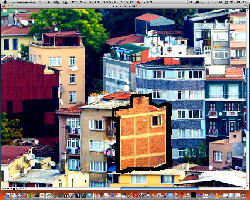

昨日の午後には、フリー素材の会社から「審査OK」のメイルが届き、無事に1枚で16200円という静止画データを入手できた。 そして昨夜、だいたいの構想が出来てきたので、さっそく午前中、実験を進めてみることにした。 午後は4限の学生委員会と5限のOC打合せに加えて、「サウンドデザイン」課題制作ヘルプの学生メイルが届いたので3限を提供することにしたので、午前中だけの勝負である。

まず上のように、オリジナル画像に対して、GraphicConverterで以下の操作を行った「Istanbul_01.pct」を作った。 購入したオリジナル静止画は1.6MBだったが、この加工された「原画像」は極力、高品位にしたので、トリミングしているにもかかわらず、ファイルサイズは3.5MBとなった。

- 「1146×822pixels」にトリミング

- 「コントラスト」をRGBともに「+100」

- 「輝度」をRGBともに「-50」

- 「彩度」を「+50」

- 「RLE」でなく「QuickTime」としてpict保存

- QuickTimeの圧縮は「アニメーション」で、深さは「最適な階調」で、品質は「最高」

次に上のように、、「Istanbul_01.pct」に対して以下の操作を行った「Istanbul_02.pct」を作ったが、これはちょっと毒々しくなった(^_^;)。サイズは2.7MBとなった。

- 「コントラスト」をRGBともに「+100」

- 「輝度」をRGBともに「-50」

- 「彩度」を「+50」

- 「RLE」でなく「QuickTime」としてpict保存

- QuickTimeの圧縮は「アニメーション」で、深さは「最適な階調」で、品質は「最高」

そこで上のように、、「Istanbul_01.pct」に対して半分の深さの以下の操作を行った「Istanbul_03.pct」を作った(サイズは3.1MB)が、あれこれ検討した結果、「Istanbul_01.pct」を採用することにした。

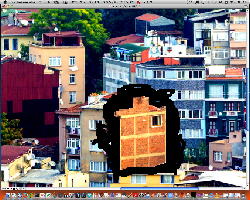

そしてとりあえず以下のように、画面内のある建物の一部に注目して、拡大してその周囲を「黒」で描き描きして、次第に太いペンにして周囲を塗り塗りして、その外側を黒で塗りつぶして、要するに「その部分の他は、真っ黒」という画像「mask_01_A.pct」を作った。 さらにペアとして「mask_01_B.pct」という、その内部を真っ白としたマスク画像を作った。

- 「コントラスト」をRGBともに「+50」

- 「輝度」をRGBともに「-25」

- 「彩度」を「+25」

- 「RLE」でなく「QuickTime」としてpict保存

- QuickTimeの圧縮は「アニメーション」で、深さは「最適な階調」で、品質は「最高」

・・・そしてここからは、400%とか500%に拡大した画像に対して、1ピクセル単位で描き描き、塗り塗り、という延々たる単純作業の開始である(^_^;)。 午前中かかって、数個しか出来ないという遅々たる仕事だけれど、この積み重ねが作品全体に効いてくるのだ、と思い込みつつ、進めた。 Max/jitterで料理して、このデータが果たしてどうなるのか、それは出来てからのお楽しみである。 今回のネタは、単なる作品としてだけでなく、またまたメディア心理学研究に使える、という目論見なのだ。(^_^)

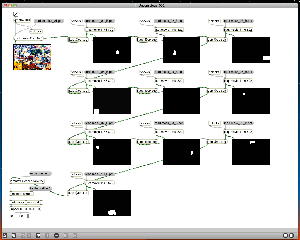

上記の作業を昼休みも進めて、さらに午後の予定をサクサクとこなして、まだ時間があったので、なんと一気に10枚のマスクを作成して、18時過ぎには(朝、研究室に出て来てから12時間以上が経過していた(^_^;))、上のように全部まとめて表示するjitterパッチまで一気に進んでしまった(^_^)。 ただし、CPUはディアルコアがそれぞれ100%まで稼働して、CPU温度は70℃以上にまで上がった。 これぐらいでヘコたれていては、構想するプログラムになってくれないのだが、チューンアップは今後の課題である。

2014年7月18日(金)

昨日のMaxパッチの改良のアイデアを夜中に思いついて、朝と2限の合間で、プログラミングは以下のように、基本的な動作をほぼ実装してしまった。 あとはサウンドとの同期、パラメータの制御、反応の記録、などの環境作りだけで、ほぼ「先が見える」状態になった。 ただし、EC研究会の予稿執筆期限が近づいてきたので、ここでちょっと棚上げとなる。 函館のNLPのプレゼンは、PreziでもKeynoteでもなく、Maxデモがメインなので、予稿のPDFを拡大してなぞる予定である。(^_^;)

それより驚いたのは、アムステルダムからクアラルンプールに向かうマレーシア航空機がウクライナで撃墜された、というニュースである。 いつもの渡欧はANAで北極ルートなのだが、9月のアルスエレクトロニカ〜ブルガリア国際会議の海外出張では、ウイーンに直行するために、初めて、ANAのコードシェア便のオーストリア航空を利用する予定なのだ。 調べてみると、なんと以下のように、東京〜ウイーンのフライトはアジア経由で、完全にウクライナ東部、つまり今回の航空機撃墜現場を通過するのだった(^_^;)。 今後、オーストリア航空もルートを変更するかどうか、ちょっとチェックが必要かなぁ。

そして3限のゼミ集合のあと、ちょっと遅れていた土佐谷さんのMax/MSPバッチの整理を支援し、なんとか、あとは本人の練り上げでいけそうだ、というところまで到達した。 「あふれこっつ!」のMaxパッチの経験から、あとはお手並み拝見である。 そして森川さんも、先週に紹介したOSCを自力でモノにして、2台のMacがイーサネットを経由して映像を完全に同期させて再生する、というパッチを完成させていた。 さすがである。(^_^)

2014年7月19日(土)

午前には42虎と、オープンキャンパスのインスタレーション作品の自力設置のための練習をした。 これ である。 そして、一昨日あたりから着手していた、8月のEC研究会の予稿を、なんとかやっつけて学会に送ってしまった。 これ である。 ここを読んでいる人は当日まで秘密に願いたい。 これで、当面、「原稿の締め切り」というプレッシャーから、ようやく解放された(^_^)。 そして、 Max日記(1) のHTMLと、このページのHTMLが、ちょうど同じ172KBとなった。 ということは、ここで「Max日記(2)」はオシマイで、続きは「Max日記(3)」というのが、キリがいいだろう。