RRR日記(1)

長嶋 洋一

2024年3月17日(日)

晩に、たまたまN響(あまり好きではない(^_^;)が2000回公演記念らしい)の「マーラー千人」を久しぶりに視聴した。 それがトリガとなって、これを機に Sketching日記(20) を終了して、リンクの無いこの日記に切り替えることになった。 「RRR日記」というのは、「Retire/Recover/Revenge日記」という意味であり(謎)、とりあえず先週末で去ったSUACの「Retire」と、これから何だか不明だが復活して行くであろう「Recover」と、やり残した事を「Revenge」する、という日記にすると決めたのだった。 それもこれも、Marler「千人」(すごく久しぶりに視聴したが結構覚えていた)のお陰なのだった。 今日はもう遅いので、とりあえずここまでWebに上げて終了となる。

2024年3月18日(月)

今回、兼職していたSUACを退職して元のフリーに戻ったのだが、「技術士事務所所長」というのは自称だけでそれだけでは何も仕事に繋がってこないので、要するに「無職」である。 そしてこの土日を自宅自室で過ごしてみると、棋王戦とかを追いかけてはいたものの、いやいや一日がとても長かった。 たまたま先週、 こんなページ を発見して、とりあえずプリントして持ち帰っていたのだが、先週は読んでもちょっとピンと来なかった。 ところがこの週末の2日間、「何もない日」を過ごしてみたことで、 このページ の内容がビンビンに響くようになったのだ。

そして昨夜、たまたま「マーラー千人」を久しぶりに堪能したところで一念発起、 Sketching日記(20) を店仕舞いしてこの日記をスタートさせた。 当面はRRRのうち、「Retire日記」として、これからの日々、いかに社会貢献するかを模索するところから、日々、綴っていってみよう。 今日の「お仕事」は2つだけであり、そのうち(1)「マイナカードが保険証と紐付けされていない」現象については、健康保険組合に電話して、「送られてくる書類に記入してマイナカードのコピーと一緒に返送すれば解決する」と判明した。 わざわざ徒歩数分のコンビニにコピーを取りに行かなくても、この部屋にはスキャナとプリンタがあるので、この作業はものの数分で完了してしまったので、あとは書類の到着を待つだけ、と一件落着した。 今日のお仕事その(2)は、かつてKAWAIを退社独立して無収入になった頃に何年か非常勤講師をしていた某学校に、とりあえずまた行ってみようかな・・・という検討である。 こちらはだいぶ前だったので、現在では某学校の名前も場所も変わっており、まずは下調べから開始した。 関連したリンクとして、上のようなところもメモしてみた(今後もここに追記)が、これらは「技術士事務所」からの「営業メイル」を送る候補となる。 それが上手くいかなければ、次は同時期にやっていた「学習塾の講師」というところにアタック・・・という作戦である。 ただし途中で気付いたが、有休消化期間でもう行っていないものの、3月31日までは肩書きが「SUAC教員」なので、その身分でフライング就活というのもちょっと中途半端な気もする。 その意味では、電話をかけるのは4月1日以降となるのかもしれない。

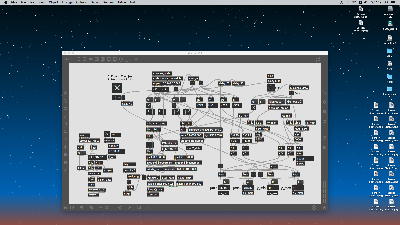

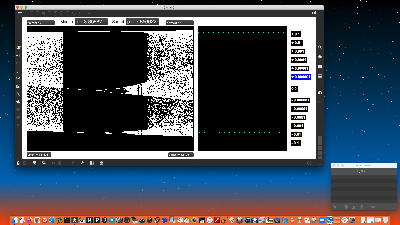

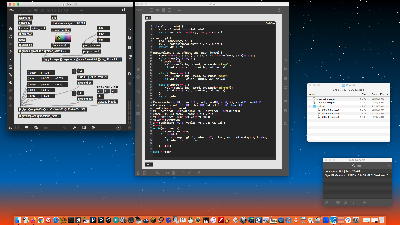

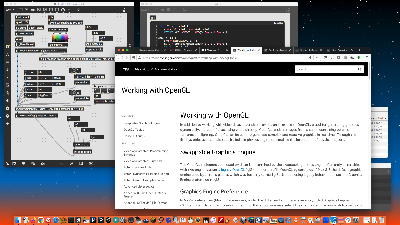

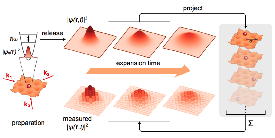

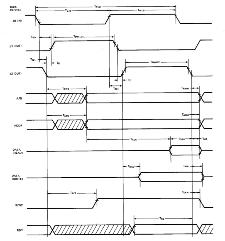

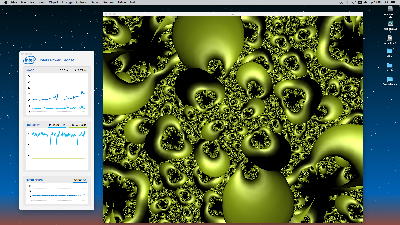

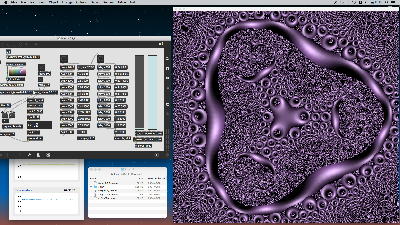

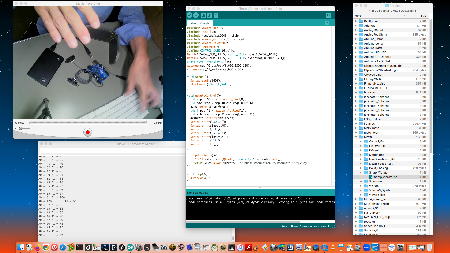

RRRのうち、「Retire日記」は上記のような感じだが、「Recover/Revenge日記」としては、昨日フトやってみた上図のような実験がある。 このMaxパッチは、もう30年以上も昔にやったLogistic関数 [ X(n+1) = μ・X(n)・(1-X(n)) ] の可聴化なのだが、かつては小数点以下6桁目の数値を1ずつ変化させて、相当に長い(10数秒〜数十秒)スパンでの変化に耳を傾けるという作業は、そんな暇はないのでやっていなかった。 しかし「時間だけは十分にある」日々となったので、「3.634848」・「3.634847」・「3.634846」・「3.634845」というのをやってみた様子である。

基本的にはこのあたりでは倍周期分岐が3からさらに倍の「6周期」で回っているのだが、μの値をこの付近にすると、完全なカオス(ランダム)でもなく、安定の6周期でもなく、「カオスの淵」近傍なので、6つの値のうち下から2番目の値が微妙に揺れ動く。 可聴化しているので、等間隔の音符の長さが75msecとかなり高速のアルペジオのフレーズのうち、この下から2番目のサウンドだけに注目する「耳フィルタ」で聞き取ることが出来る。 そしてこの音が3音周期フレーズ、時に2音周期フレーズで繰り返しているのだが、異なる音になると「カオスの淵」をかすってグチャッと6周期が壊れるのだが、おいおいまた元に戻る。 ここが、僕には「押し返してくる(生き物?)」ように感じられて好きなのである。

今回、上記の4つのμの値で実験したところ、数値計算の精度限界のところでそれぞれ異なるキャラの変化を初めて比較して聞くことが出来た。 これは正に温故知新、時間があるからこその体験である。 6周期のところでこれだったが、μを上手く調べれば、5周期や7周期などの「窓」の近傍にも「カオスの淵」がある筈なので、それらをしらみつぶしに調べる・・・という作業は、こういう日々だからこそ、出来るのだ。

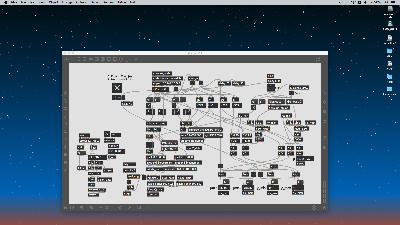

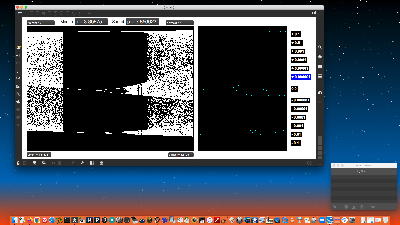

いくつかの連絡メイルに対応した後で、午後にこの「μの散策(探求)」をさらに進めてみた。 まず昨日の実験Maxパッチを過去のものと差し替えて「0.1」・「0.01」・「0.001」・「0.0001」・「0.00001」・「0.000001」のそれぞれをμに加算する/減算する「可聴化」Maxパッチに改良した。 さらに過去にNLP研究会で発表していた「ロジスティック関数の拡大描画」Maxパッチを発掘して、μの値を調べてみると、昨日の「3.634848」あたりというのはごく一部であって、上のように以下のゾーンをそれぞれ攻めるという可能性が見えてきた。

そして遂に、上の「5分岐の『窓』」の右側のカオスの淵で「μ=3.7447775」というピンポイントの地点で、とても面白い挙動をする場所を発見した。 これは30年前の初期カオス実験でも、その後のNLPでのカオス可視化・可聴化の実験でも、ここまで精緻に時間をかけて探索する暇がなかったので、まさに僕にとっては「発見」となった。 Maxから内蔵QuickTime音源のピアノで鳴っているこのサウンドをどう記録するか・・・でまたしばし悩んだ(これも楽しい)が、Mac miniのヘッドホン出力のステレオミニのところに「二股に出す分岐アダプタ」を挿していた事を思い出して、安易な方法としてここから別のMacBookAirのQuickTimeProでアナログ的に「録音」してall2mp3で変換したのが 1分間version と 2分間version であるが、なかなか「聞き応え」のあるサウンドである。

- μ=3.60595付近 : 周期=10

- μ=3.63付近 : 周期=6

- μ=3.64735付近 : 周期=10

- μ=3.662425付近 : 周期=8

- μ=3.702025付近 : 周期=7

- μ=3.740275付近 : 周期=5

2024年3月19日(火)

今日は何も予定がない(明日はJoyJoy、明後日は通院、その翌日は運転手など細切れ予定あり)という日であり、昨日の続きで温故知新の「Chaos探訪」の計画が夢の中に出てきたので、終日、Maxプログラミングと実験の日となりそうだ。 ネットからは 円周率が105兆桁まで明らかに という記事が届いた。 かつて手元の非力なパソコンで、それぞれ数日かかって 10万桁の「π」 とか 100万桁の「π」 とかを計算していたが、この領域になると、CPUパワーも重要であるものの、それぞれの「桁」の数字を保持して演算を続けたり最終的なテキストファイルの出力のために、バックエンドのストレージがボトルネックになる(この例では30.72TB×36基分のSSD)というのは面白い。

ちなみにこのGIGAZINE記事の「関連リンク集」に載っていた2015年の記事 円周率を12進数に変換すると神秘的で美しいメロディを奏でるようになった というやつは、デモのYouTubeも聞いたが、「ランダム数値列を恣意的に操作すれば『聞きやすい音楽』に仕立て上げられる」という好例となっていた。 別にπを「12進数に変換」しなくてもこれは出来るし、下の方にあったYouTubeのように「レクイエム」にも「メタル」にも「タンゴ」にも仕立てられる。 ポイントは「音価を恣意的に選択し、さらに恣意的に休符を入れて、メロディーのリズムを恣意的に作り込んでいる」点であり、さらに「数値からマッピングしたメロディー音高に、恣意的なハーモナイズによる和音を配置する」ことで、どのようにでも「よくある音楽スタイル」に編曲できるのだ。 これらを作っているというJim Zamerski氏のサイト The Cosmic Melodies に行ってみると、案の定、瞑想系というか宗教系というか、Donateを求める「そういう人」だった。 これは僕もある意味で内心狙っている世界に近い(^_^;)ような気もするが、このサイトにハマっている暇はないのだ。

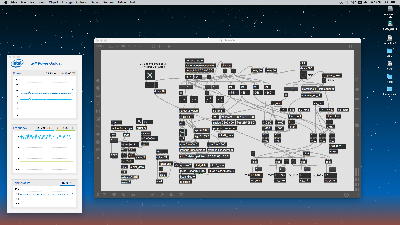

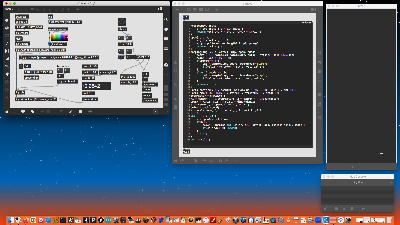

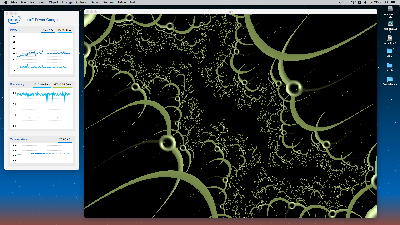

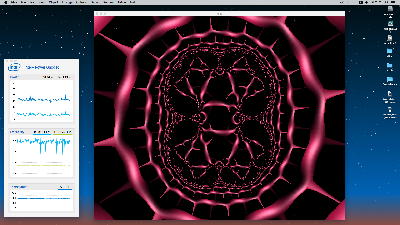

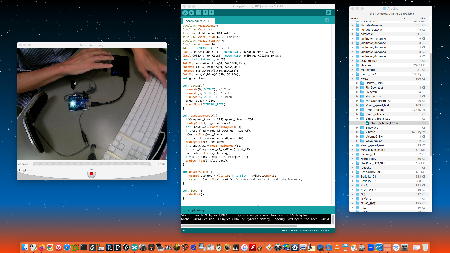

そして午前中から午後まで、なんせ時間は十分にあるという事で、楽しい楽しいMax8プログラミングに没頭した。 過去に作ったLogistic Functionの「可聴化」パッチと「可視化」パッチとを合体させて、上のように、μの値を「可視化」マウスによって当たりを付けて[スペースキー]で微調整用の新たなμの値として確定させ、そこからはマウスでなくカーソルキーの上下によって小数点以下1桁から小数点以下6桁までの値を選んで[リターンキー]によってインクリメント/デクリメントした新たなμの値として、長時間の「可聴化」によって挙動を見る・・・という仕様とした。 最初はやはり、最も大きな「カオスの窓」である3周期の部分の「左端」からである。 上のようにおよそ「μ=3.8284」あたりに当たりを付けて、試しに「μ=3.82847」としてみると、いくら待っても3音フレーズが繰り返されるので、ここは「カオスの淵」よりも3周期に分岐した「窓」のゾーンであり、「淵」はこれより小さいμのところにある。

そこで上のように「μ=3.8283」としても挙動に変化はなかったが、「μ=3.8282」にすると、10数秒ほどして3周期フレーズが崩れる瞬間(後には戻る)が出現した。 これはμを減らしすぎたからであり、見極めたい値は3.8283と3.8282の間にあることになり、調整の桁は小数点以下6桁目に移動して、今度は下限の「μ=3.8282」から「μ=3.82821」と少しずつ増加していくことになる。 この「μ=3.82821」でも、しばらくすると3周期フレーズが崩れる瞬間が現れた。

小数点以下6桁の数字を1つずつ、つまりμの値を0.000001ずつ増やすという作業を続けていくと、上のように「μ=3.82822」から「μ=3.82826」まで、3周期フレーズが崩れる瞬間が訪れるという現象が続いたが、それぞれの所要時間はまちまちで、さらに「崩れ方」もそれぞれ異なっていて、簡単には傾向が掴めないというのが、カオスの面白いところである。

そして上のように、「μ=3.82827」となってみると、だいぶ(1分以上)待ったものの、3周期フレーズが崩れる直前に出てくる「3音のどこかが変化する」という挙動が消えて、どうやらここまで来ると「カオスの淵」を離れて「窓」に出た・・・ということになった。 これ以上の精度での演算はこのままでは出来ないので、ここから先はまた探索手法を検討することが必要である。

今日の実験は「カオスの窓」の左端を攻めてみたが、このような「カオスの窓」が3周期だけでなく5周期・6周期・7周期・9周期・11周期・・・といくらでも拡大してみると存在している。 さらに、「カオスの窓」の右端は次第に倍周期分岐を繰り返すゾーンではあるが、ここも詳細に追いかけてみる価値がある。 始まったばかりのカオスの探索は、まだまだ厖大な未踏領域を提供してくれているのだ。

2024年3月20日(水)

世間は休日だが、こちらは毎日休日となったのでとりたてて何も変わらない。 朝から奥さんの実家に行く運転手をして、Martinを弾いて、午後にJoyJoyヒトカラという予定の一日で、合間に今週末からの湯治旅行について確認してみた。 旅程は Sketching日記(20) の「2024年1月15日(月)」のところ、もう2ヶ月も前に立てて切符も購入したが、1箇所だけ、2日目の最後の列車 「一ノ関 16:27 → 17:17 花巻 東北本線・盛岡行 10駅」を「一ノ関 16:14 → 16:41 新花巻 新幹線やまびこ63号 3駅」と変更した。 これは、東北本線だと大沢温泉に向かう「花巻南温泉峡 無料シャトルバス」への乗り換えがギリギリなためで、早めに新幹線で新花巻に着いて1本前のシャトルバスに乗るだけでなく、「 JR新花巻駅内「ステップイン・はなまき」に7日、花巻東高校出身で、大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の23年最優秀選手(MVP)・ホームラン王獲得を記念した記念モニュメントと、ブルージェイズの菊池雄星投手のサイン入りユニホームなどがお目見えした 」というニュースを受けて、せっかくなのでここも覗こう・・・と計画したためである。

上が、今回「ここに行こう!!」と選んだ決め手となった湯治場の案内である。 温泉といえば豪華な料理が付きものだが、僕はあまりグルメに固執しないので、この「自炊湯治場」(実際には料理とかせずに食堂で安価なものをいただく)というのは最適なのである。 そしてここに持っていくのは、2012年に 13回目の沖縄 で与那国島に行って、 入波平酒造 ★ ★ を訪れて、当時は内地では無理で那覇市内でないと入手できなかった「舞富名」、それもこの工場に来た人しか購入できない「沖縄の本土復帰40周年記念につくられた65度」(下の小さい方[720ml])をゲットして、そこから12年間、じっと自宅で寝かしていた古酒である。 当時は実感もなく「定年になったらこれを飲もう」などと言っていたのだが、本当にそれを実行することになった。

6泊の湯治場で、毎晩これをチビチビやりつつ、24年間のデトックスをすることが、今回の旅行の第一目的なのだ。 ただしWikipediaで「入波平酒造」と調べてみると、「 1949年に創業した入波平酒屋を前身とする。その後、合名会社として国泉泡盛を立ち上げたが、1989年に初代入波平浩伸が国泉泡盛から独立して新たに入波平酒造を設立。2006年に現在地に移転した。2代目が病に斃れた後、弟が跡を継いでいたが、後継者不在のため2023年1月から工場及び敷地が競売に掛けられている 」とあったので、もう現在では「舞富名」は本当に幻の泡盛になってしまったようだ。

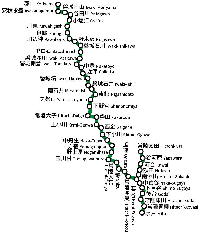

そしてもう一つは上のように、東海道新幹線と東北新幹線で行けば浜松から新花巻まで列車2本で最短「4時間57分」で行けるところを、往路も復路もわざわざ故郷の水戸を経由することである。 往路の1日目には「水戸→郡山」に水郡線(3時間半)[高1〜高2の2年間、常陸津田〜水戸の2駅間を往復していたが、そこから先は乗ったこと無し]を走破するとか、往路の2日目には仙台から石巻に行き、さらにわざわざ「柳津→気仙沼(気仙沼線BRT)」(2時間)に乗るなど、「乗り鉄」を堪能するところにある。 復路も仙台からずっと常磐線[中学生の時に水戸〜仙台は鈍行で全駅走破済]で東京まで乗ることで、震災後の福島原発のあたりを通過するところがポイントなのだ。

1泊目はわざわざ仙台に泊まるという旅程は、もちろん久しぶりに国分町の arpeggio に行くためである。 このお店(残念ながらJoySound)のリモコンには、1ページ50曲が登録できるのだが、僕の名前の記録は既に3ページ目に入って(100曲を軽く突破)いるのだ。

そして、arpeggioの前に行く夕食の居酒屋まで決まっている。 arpeggioから歩いてスグの、同じ稲荷小路の 大衆酒場 稲虎2 に行って、またサイコロを振って、「チンチロハイボール」を飲むのだ。

2024年3月21日(木)

東北湯治旅行まであと2日となったが今週は「冬に逆戻り」の寒さで、どうも現地の気温もそこそこ低い予報なので、この冬もずっと着用していたダウンコートで行くことになりそうである。 このダウンコート(袋に詰め込むと驚くほど小さくなり、袋から出すとフワッと膨張して復活する)は、2010年12月に「マイナス25℃」だという ロシア・エカテリンブルク に行った時に仕入れたもので、その防寒特性から、翌月の札幌出張の際にわざわざ流氷砕氷観光船「おーろら」に乗るために 網走 に行った時にも活躍して、流氷の海の甲板上「マイナス10℃」でも平気だった。 ところがこの防寒特性の一方で、フロントのドットボタン(スナップボタン)を止めずに羽織っただけの状態にすると、通気がいいので相当に暖かくなっても着ていられるのだ。

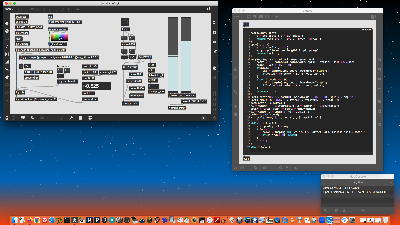

午前は常用薬を処方してもらうために耳鼻科に通院して終わったので、午後には一昨日の「カオス探訪」の続きをちょっとだけ進めることにした。 一昨日の実験では、もっとも大きな「カオスの窓」である「3周期」ゾーンの左端、つまりその境界のμの右側ではきっちりとした3値に収束していて、境界の左側に入ると3周期が崩れてきて、さらに左側に行けば一気にカオス状態(ほぼランダム)になっていた。

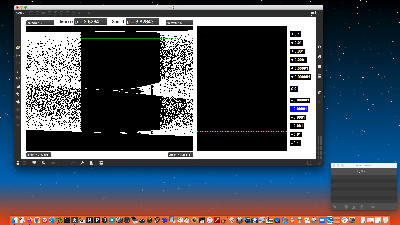

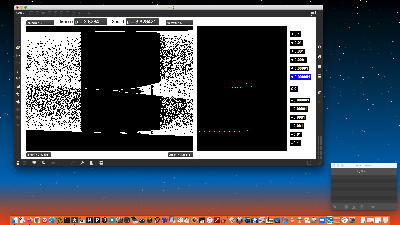

そこで今日は、同じ「3周期」ゾーンの右端を攻めてみた。 こちらは、3周期がそれぞれ倍周期分岐して6値になり、さらにその先でまた倍周期分岐して12値に・・・とどんどん複雑になり、3周期のそれぞれにまたまた「3周期の窓」が出現(ここで全体は9周期)したりしていくが、その後に次第に真っ白に埋まっていく「カオスゾーン」となる。 ここの境界の左側では、大きくは3つの離れた領域で変動する一種の繰り返しフレーズとなるが、問題の境界の右側ではその挙動が不自然に変動することになる。 上のように、小数点6桁の数字をコツコツと変化させつつ、数十秒という長いスパンで可聴化したフレーズの変動を追いかけた結果、「μ=3.856022」と「μ=3.856023」の間にこの境界があり、「μ=3.856024」とさらに増やすと変動が大きくなるポイントを特定できた。 このMax8パッチを走らせている時のCPU温度は通常の40℃付近から頑張って82℃ぐらいまで上昇しており(描画を繰り返すともっと上昇する)、なかなかのお仕事である事も確認した。

2024年3月25日(月)

一昨日の土曜日に浜松を発って水戸から水郡線全線走破など遠回りで仙台に行き、昨日の日曜日には仙台から 気仙沼線BRT ★ に乗ったりして遠回りで花巻にやって来て、花巻南温泉の「大沢温泉 湯治屋」で 湯治屋ツアー2024 の3日目の朝となった。 今回のツアーのキーワードは、往路の車中に思い付いて「デトックス」とした。 これから6日間、3つある風呂に朝に昼に晩にいつでも入り、晩には「舞富名」をちびちびして、館内WiFiでネットからは途絶せず、部屋のテレビはなるべく見ない・・・という生活を続けることになる。 露天風呂などは撮影禁止ということもあり、館内でもあまり写真を撮ることもなく過ごすことになった。

2024年3月28日(木)

大沢温泉 湯治屋 の湯治もすでに5泊目となり、明後日には浜松への帰途につく(ただし遠回り)・・・という終盤に差し掛かっている。 素晴らしい露天風呂など浴場は撮影禁止ということで、残念ながら このページ の写真は大部分が朝食と夕食とその後の部屋飲みの模様という状況である。 既に自宅で「古酒」にしていた「舞富名」は昨日に飲みきって、今日は地元の「稗(ひえ)焼酎」というのを頂いているのだが、もう残りは少ない。 露天風呂には毎日、朝・午前・午後・夕方と4回ほど行っていて、その合間は「今後、一生かかっても視聴できない量」の動画ライブラリHDDを持ってきたので、部屋を暗くしてイアホンで堪能する日々なのだ(周囲の部屋からはテレビの音声が漏れてくるが、せっかく湯治に来て、その部屋で自宅と同じテレビというのもいかがなものか)。

昨日のBrues Blothersも良かったし、今日のTapDogsもStompも良かったのに加えて、何といってもMJの「This is It」は痺れた。 昨今の商業音楽シーンで生きている人々には、是非、正座してMJの「This is It」を一度、鑑賞して欲しい。 音楽の本質は「ライヴ」だし、これぞ、生きる全てを「ライブ」に注いできた「証」という素晴らしいDVDであると再確認/確信した。 シーケンサ(「再生」しかない音楽)に頼っている連中は(YMOまで含めて)、糞ったれなのだ(リハーサル中に曲のテイストのために1小節を加えることなど、お前達には出来ないだろう)。 さらに言えば、「SDGs」などと言っている全ての人々に、まず2009年のこれ(MJ this is It)を視聴せよ、と言いたい。

今日まで、いつもは朝食をとらないのに対して湯治屋の予約コースが「朝食+浴衣」セットだったので、毎朝きちんと朝食を摂り、その分、お菓子で軽い昼食という日々を過ごしてきたが、最終日の明日の昼食では、地元の名産という「お蕎麦」をいただく予定である。

2024年3月29日(金)

「湯治屋」も6日目となり、 大沢温泉 湯治屋 の宿泊も今夜で最後、明日はいよいよ浜松に(遠回りしつつ)帰る日である。 初日は夕方に着いたので入浴は1回だったものの、その後は毎日ほぼ、朝・午前・午後・夕方と4回の露天風呂の入浴を堪能した。 何日か前の夕方に雪が舞う中での露天風呂、また全国的な前線通過で土砂降りの露天風呂、いずれも最高だった。 明日の朝も、チェックアウト(→送迎バス予約済)までに2回(起床直後と朝食後)は入浴する予定である。

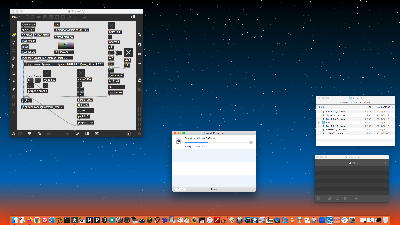

昨日、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)から届いたメイルに従ってチェックしてみると、上のように今日で年度末となるSUAC事務局は昨日のうちに事務手続きをしてくれたようで、実際の切れ目は今年度末の3/31と来年度初日の4/1ではあるものの、どうやら僕はSUAC教授を無事に退職して(退職辞令交付はこの湯治旅のために欠席で辞令は郵送依頼)、4月からの所属は引き続きSUACの「名誉教授」という立場になるらしい。 定年退職によって「無職」になるものと思っていたが(「技術士事務所所長」というのは登記されていて事実ではあるが、看板だけでは無収入なので実質的には無職)、自称の「ASL技術士事務所所長」(自営)に加えて、肩書きとしては所属研究機関としてSUACが続く・・・というのは、学会発表などの場では甚だ有効のようだ。

たまたま僕は小林製薬のサプリメントは飲んでいなかったが(調べてみるとDHCが多かった)、あれこれ多種のサプリを愛用している(ビタミン剤と、酒飲み愛用のウコンなど)身にとっては、社会問題となっている「紅麹」の薬害は他人事とは思えない。 今日のニュースで登場してきた「プベルル酸」というやつは、WikiPediaで検索しても出てこないものだったが、なんと上のようにベンゼン環の「6角形」でなく「7角形」という異常なものだった。 こんなものは当然、毒性があるに決まっている・・・と化学のド素人は断定してしまう。 しかしそれより心配なのが、沖縄・那覇で幾度となく愛してきた「豆腐よう」だ。 これは紅麹を使ってあの鮮やかな赤色となるのだが、今回の小林製薬問題でマイナスイメージとなるのはとてもとても悲しい。

僕は人間ドックで「コレステロールが高い」と診断されたが、酒好きはともかく(^_^;)、母親(元・看護婦/助産婦)もコレステロール値は高く、ある意味では遺伝性である。 そこで内科に通院し、後に近所の内科に紹介してもらって「かかりつけ医」となり、サプリメントでなく処方薬として「コレステロールを下げる薬」を常用している。 ただしこの「コレステロールを下げる薬」というのが厄介で、副作用として「筋肉を溶かす」(^_^;)(^_^;)というのがある。 実際に最初に処方された薬によって、何ヶ月か経って筋力が衰えてきて、一旦服用を止めると回復したので「これは駄目」と医者に相談した。 そして変更された次の「コレステロールを下げる薬」もまた、しばらくして筋肉が溶ける感じとなったので(いったん止めて快方を確認するまで数カ月かかる)これも止めて、現在の薬は3代目なのだ。 これは幸いにも副作用が現れず、毎月の血液検査で実際にコレステロール値が正常値(上限ギリギリ)に収まるので、これを続けているのだが、ここを医者に通院して処方薬を求めるのでなく安易にサプリメントで「コレステロールが下がる」というのに飛びつく人々を、僕はまったく笑えない。東北旅行から明日には帰るというこの日、露天風呂から部屋に戻ってくると届いていたのが、上の嬉しいメイルだった。 具体的にはこだて未来大での音楽情報科学研究会で自分がどう話したのかは忘却の彼方なのだが、自分の全ての知的財産はオープンソースで公開するよ・・・とたぶん話していたのだ。 さっそく、浜松に帰ってから対応しますよ、と返信したが、こういう新しい可能性が生まれることこそ、フリーの楽しいところ(醍醐味)なのである。 とりあえず、その返信メイル内の文脈で紹介することになりそうな、拙著「 マイコン技術者スキルアップ事典 」(絶版となった時に静岡県工業試験場の某氏がPDF化してくれた)をここにメモっておこう。静岡文化芸術大学 長嶋洋一 教授 お世話になっています。◯◯◯◯◯◯の◯◯◯◯と申します。 第136回MUS研究発表会にて、研究発表を聴講させて頂き、その際に、USBメモリを郵送すれば、 研究成果のドメインの全データをご提供頂けるとの話をうかがいました。 是非ご提供頂きたいと考えていますが、ご対応頂く事は可能でしょうか? いろいろとお忙しい時期かと思いますが、ご検討頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

2024年3月31日(日)

昨日は8日間の湯治旅行の最終日だった。 もともと計画していた復路の旅程は以下のようなものだったのだが、これが「強風による運行遅延」というやつで破綻した。 写真は 湯治ツアー2024 のところに置いてある。仙台までの「やまびこ」までは順調だったのだが、常磐線ホームで12:40発を待っていると放送があり、強風のため折り返し「原ノ町」行きは10分ほど遅れるという。 しかし、この列車から乗り継ぐ次の「いわき」行きは9分しかなくて、おそらくこの手の遅延は連鎖するので、計画したようには行けないと判明した。 仙台からわざわざ太平洋岸を南下するこの常磐線は、いわきからの特急しかないので無理である。 そこで「みどりの窓口」で30分ほど並んで、乗車券は仙台までの「事故中止」証明、そして特急券は「事故見合せ」証明をしてもらって後日に払戻しすることにして、東北新幹線と東海道新幹線で計画より早く浜松に戻ってくることになった。 まぁ、往路が計画通りに行けたので、良しとすることにした。大沢温泉 9:57 → 10:45 新花巻駅 花巻南温泉峡シャトルバス 新花巻 11:20 → 12:22 仙台 新幹線やまびこ58号・東京行 6駅 仙台 12:40 → 13:59 原ノ町 常磐線・原ノ町行 17駅 原ノ町 14:08 → 15:29 いわき 常磐線・水戸行 17駅 いわき 16:18 → 18:52 品川 特急ひたち22号・品川行 12駅 品川 19:10 → 20:27 浜松 新幹線ひかり659号・新大阪行 4駅ということで、今回の湯治ツアーの初日に仙台・国分町のarpeggioに行った記録を含めて、今月のヒトカラ/お店の戦果は上のようになった。 過去の記録については、今年の1-2月については Sketching日記(20) の「2024年2月29日(木)」のところにあり、それ以前の情報は同じ Sketching日記(20) の「2023年12月29日(金)」のところにある。

- 2024年3月2日(土) 4.5時間 26曲 (JoyJoyサンカラ安田/海老名)

- 2024年3月8日(金) 2時間 8曲 (函館LARK)

- 2024年3月9日(土) 2時間 9曲 (函館LARK)

- 2024年3月10日(日) 3時間 12曲 (函館LARK)

- 2024年3月14日(木) 6時間 61曲

- 2024年3月20日(水) 6時間 63曲

- 2024年3月23日(土) 3時間 6曲 (仙台arpeggio)

その後、いよいよ明日4/1よりスタートするあれこれを確認しつつ、その準備を始めた。 6月の時間学会での発表ネタは Sketching日記(20) の「2024年3月2日(土)」のところにあったが、なんと32年前に最初に出版した この本 の142-144ページあたりには僕の作った「究極チップ」の事をけっこう書いていたし、同じ本の162-164ページでは「NECのデータフロー・プロセッサμPD7281」についても詳しく書いていたのを発見した。一昨日の日記で書いていた、某◯◯◯◯◯◯社の◯◯◯◯氏への対応(はこだてSIGMUS参加者限定プレゼント)については、去年12月の 「スケッチング」ワークショップ のところに書いていた上の部分を発見し、せっかくなのでこの余っているデータの入ったSDHCカードもプレゼントすることに決めた。 その記述も、 ここの部分 のコピペで行けそう・・・ということで、以下の部分だけは「常体」でなく「敬体」でいくことにした。お土産 このワークショップの参加者への「お土産」として、オープンソース文化の反映として、「長嶋がこれまでに開発してきた全てのソースコード類 (1990〜2023)」(約20GB)をプレゼントします。そのカテゴリとしては、Max、AKI-80、AKI-H8、Arduino、Propeller、NucleoF401RE、 Processing、SuperCollider、Myoなどであり、これまでに開発してきた多数の機器に内蔵されているマイコン類のファームウェアのソース コード、これまでに公演/展示してきた長嶋作品の全てのMaxパッチや関連ソースコード、「実験中」とある仕掛かり状態のMaxパッチ、長嶋の 担当する講義で学生が課題作品として開発したMaxパッチ、学生の自主制作やMAFなどイベントで展示した作品に関するソースコードやMax パッチ、筋電センサ"Myo"を解析/ハックして同時に2個/3個使用できるためのXcodeソース、過去に参加したワークショップで入手した サンプル類などがあります。著作権などの関係でWeb全公開できない資料の私的譲渡ですので、条件に同意いただいた方にプレゼントします。

公開から4ヶ月が経過したのでこのプレゼント企画は終了しました。あしからず(_o_) (2024.08.01)

はこだてSIGMUS参加者限定プレゼントについての説明はここまでなので、ここからは「常体」に戻して日記を続けることにする。 今後、また新たに同様の依頼が来た場合には、「https://nagasm.org/ASL/RRR01/index.html#present」というURLを示せばいいことになる。 明日にはあれこれメイル★を出したりして、その後にバスでSUACに行って保険証を変更のために提出したり、さらに駅に行ってJR東海ツアーズで切符の払い戻しをしたり・・・という予定になった。 まだ春休み期間中ということでJoyJoyの予約は明日も明後日も満杯のため、水曜日に再開となった。 火曜日には近所のかかりつけ医にコレステロールを下げる薬を処方してもらいに行く予定もある。 油断すると何もない毎日になってしまうので、あれこれ★「撒き餌」をすることも重要なのだ。

↓はこだてSIGMUS参加者限定プレゼントについて

- 第136回MUS研究発表会(はこだて未来大)の講演において、「オープンソース文化に則り、USBメモリを郵送してくれれば、長嶋の知的財産である研究成果など、自分のドメインで公開している全データをご提供します」と宣言しました

- この発言に反応して打診いただいた人が出てきましたので、この部分を作りました

- 基本的には第136回MUS研究発表会(はこだて未来大)の参加者が対象ですが、参加していなかったとしても、ここの記述をWebから発見した「マニアな人々」も対象に含めることにします

- 個人的なコンテンツを除くと、長嶋のWeb[nagasm.org]で公開しているコンテンツは以下のようなものです

- 全てのコンテンツは、「相対リンク」によって繋がっているので、このUSBメモリ内だけで閉じており、ネットに繋がっていなくても「ASL」ディレクトリの中の「index.html」から全てのコンテンツに行けます(他者の外部リンクは無理)

- 学会の論文集/研究会資料/Proceedingsなどから提供されている全ての長嶋の論文等は、「ASL」ディレクトリの中の「paper」ディレクトリに置いてありますが、論文等の参考文献としてここのURLを使わないでください

- 基本的にはこれをマルマルzip化して、送っていただいたUSBメモリ(64GB)にコピーして返送します

- また、手元の在庫の関係で先着

1211109 名までですが、 SUAC「最終講義イベント」 の中の「スケッチング」ワークショップ参加者に提供したSDHCカードも付けてお送りします。 その詳細は ここ にあります- この「プレゼント」は、希望者への長嶋から個人的な贈り物です。これをWeb等で公開することは以下のような理由により禁止です

- フォルダ内には、データやコンテンツが多数ありますが、長嶋でなく他者の著作物だったりするものも多数あります。また一部には公序良俗に反する情報へのリンクが残っている可能性があります

- これらの著作権について注意して、個人的な参考情報/勉強資料としてのみ活用して下さい。Web公開だけでなく、第三者への譲渡も禁止です

- ソースコードからアセンブル/コンパイルする開発環境については自己責任で入手して下さい

- Arduinoなどは開発時にネットからダウンロードしていた膨大なライブラリを省略しているので、ソースプログラムから呼び出された場合には「存在していない」エラーとなります。必要に応じて最新版ライブラリをインストールして下さい

- ハードウェアとリンクしているファームウェアは、該当するハードウェアが存在しない/改訂されている場合もある事にご注意下さい

- 上記の内容に同意できる方は、まずは 長嶋 まで、以下の内容のメイルをお送りください

- Subject(件名) : はこだてSIGMUS参加者限定プレゼントについて

- 氏名

- 年齢

- 所属

- 所属先住所、電話番号

- 自宅住所、電話番号

- メイルアドレス

- ここに書かれている事項の全てに同意します、という記述

- その他メッセージ(歓迎)

- 長嶋から送り先の住所の返信をしますので、「64GB USBメモリ」と「返信用封筒」(切手を貼ってください)とを入れた封筒を、長嶋からの返信にあった住所に発送すると共に、「郵送しました」とのメイルをお送りください

- 市販のUSBメモリの多くはFAT(MS-DOS)フォーマットされていますが、これだと2GB以上のファイルが扱えないので、exFAT(GUID partition)にフォーマットし直してからzipをコピーします。ご了承ください

- 作業は1日程度の予定ですが、不在の時期があればそれだけ延びます

- 返送が無事に到着した時には、その旨を連絡いただけると嬉しいです

- 内容についての質問については、 このページ のいちばん下にあるような対応をとる予定です。つまり、匿名にしてその情報交換は公開する・・・という立場ですのでご理解ください

- 関連して、非公開で、より高度な依頼をしたい場合(相談/レクチャー希望/特注機器開発/コンサルティング等)には、「技術士法」で秘密保持が保証されている「技術士」モードにて対応しますので、別途に打診してください

↑はこだてSIGMUS参加者限定プレゼントについてはここまで

公開から4ヶ月が経過したのでこのプレゼント企画は終了しました。あしからず(_o_) (2024.08.01)

2024年4月2日(火)

昨日は無事に「旅程変更した切符の払い戻し」も出来て、今日は常用薬の処方のため通院したが、保険証切替手続中で提出できないので原則的には一旦「10割負担」で支払って、後日に差額の手続きに行く必要があるのだが、おそらく余計な手間を避けるためか、何もなく医院も薬局もそのまま3割負担だった。 昨日に2件、今日も1件、今後に向けての連絡メイルを出して、こちらは何かコンタクトがあるかどうか「待ち」のフェーズとなる。

そして昨日の1人に続いて、今日ももう1人、「はこだてSIGMUS参加者限定プレゼント」への反応が届いた。 さすが、ここを読んでくれている人がごく若干名、いるのだった。 USBメモリと返送用封筒が届くまではこちらも「待ち」となるが、同封するSDHCカード2枚もそれぞれ用意した。

そしてこの依頼者からのメイルで、 このページ のいちばん下のやりとりを指摘されて、おそらく30年ぶりぐらいにここを読んでみたが、いやーなかなかの読み応えだった。 これぞ「オープンソース文化」そのものなのだ。(^_^)

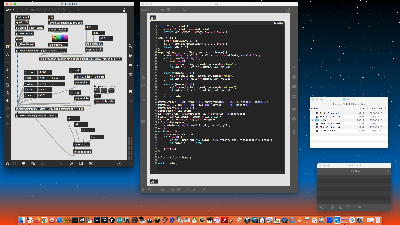

その後、まだ自宅の自室に戻ってきてからMax8プログラミングはしたものの「ハードウェア」に触っていなかったので、久しぶりにPropellerのQuickStart Boardを出してきて、別にハンダ付けすることもなく、とりあえずサンプルプログラムのコンパイル/ローディングが出来ることを確認したのが上の写真である。 かつて今から25年前に このページ を執筆していた頃は以下のような感じだったのだが、この机は現在もまったく同じものなのだ。

あとは、この机の余白の部分に半田ごてを出してきてあれこれすれば、久しぶりの我がラボが再スタートすることになるのだが、当面、何か新しく作る・・・というその「何か」が見当たらないので、ここも「待ち」のフェーズなのだった。 これまでは学生の制作プロジェクトの下請けをしてきたのだが、これからどうするかはちょっと考えていきたい。

2024年4月3日(水)

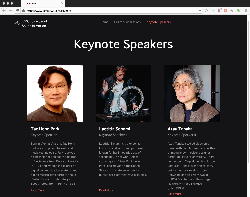

すっかり忘れていたが、6月のICMC2024(Seoul)にインスタレーション作品を応募していた。 ただしそれから2ヶ月も経過してみると、どうも隣国とはいえ国際会議に出かけるというのは、完全な私費旅行としては大きいこともあり、どうもこれは「withdraw」(取り下げ)かなぁ・・・と昨夜、ICMC2024の応募者サイトに行ったのだが、いつものEasyChairでなくMicrosoftのシステムで、簡単に「withdraw」のボタンが見つからなかった。 さらにICMC2024のページで発見したのが以下の情報で、なんとAtau Tanakaが3人目の基調講演として来ると判明した。(^_^)

そして今日になって再びICMC2024のサイトを調べてみると、「How can I withdraw or delete my paper?」というのを発見した。 そこには「Authors can delete their own submission when "Edit Submission" activity is enabled in the conference. They can also request the Conference Chairs who can delete papers at any time.」とあったので、査読プロセスに入っている現在では自分で簡単にはwithdrawできないのだった。 とりあえず結果を待って、rejectであれば放置、acceptであってもregistrationをしなければ自動取下げとなるので、ここは「放置」と決めた。

次にAmazonに行って、まずはこれまでの発送先の中にあったSUACの住所を削除した。 そして「デスクライト」・「アームライト」というのを検索した。 部屋の照明はそこそこ暗くて、これでは机の上にお店を広げてハンダ付けが出来ないので、何か「Zライト」みたいなものが必要なのだ。 しかし「Zライト」というのは山田照明のなかなか高額なものだったが、現在ではMade in Chinaの強烈に安いLEDライトがずらっと並んでいて、これならわざわざヤフオクで中古を探すこともない、と上のような安価なものを注文してしまった。 いい時代である。

次に行った作業は、RAKASU PROJECT.さんに依頼されて、再来週に行う京都精華大の特別講義(オムニバスの1コマ)の担当に向けての準備である。 defaultだと首が自動で回って人間を追跡するWebカメラを簡易三脚に取り付けたものがあったので、これを新しい環境として動作チェックしてみたのが上の様子である。 自宅の自室で背景がごちゃごちゃしているのだが、うまく窓側寒気防止のカーテンと、全面が棚である背景の前に引っ張り出してきたアコーディオンカーテンで隠れて、けっこう不気味にシンプルになる事を確認できた。

このアコーディオンカーテンを全開にした「絵」は上のようになって(^_^;)、ちょっとこれではリモートの講義や学会では背景として使えないだろう。 「自宅の自室が技術士事務所」というのは、言うはカッコイイものの、実態はこんなものなのだ。 そして、ごくわずかに写り込んでいるMartinを弾いたりして、午後に予約のJoyJoyヒトカラに備えることになった。 今日は終日の雨だが、雨にも負けず風にも負けず花粉にも負けず、行くのだった。

2024年4月4日(木)

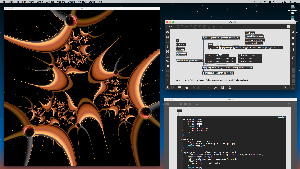

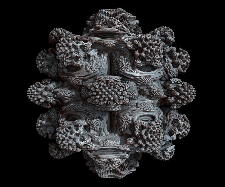

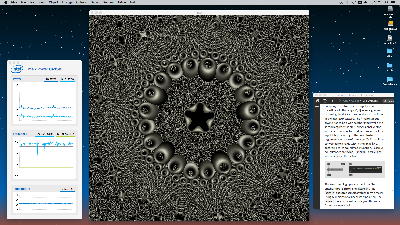

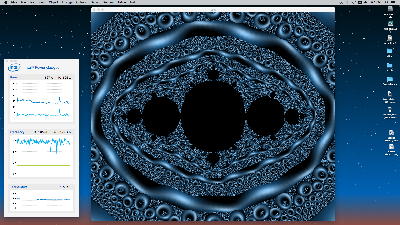

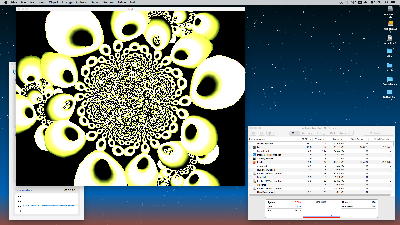

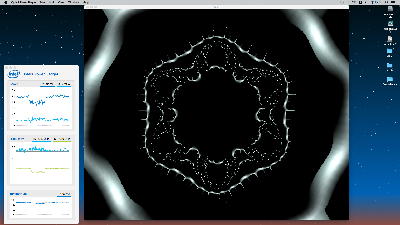

今日は何も予定のない日なので、ちょっとフラクタルの世界に行ってみることにした。 スタートラインは SUAC「最終講義イベント」 のミニライヴで初演した作品 "Profound Recursion" ★ ★ に使うベースとなった、以下のようなJitter/GENのパッチである。 これはCycling'74のサイトにあった「Genサンプル集」から発掘したもので、そこには「A port of subblue's Fractal Explorer (http://www.subblue.com/projects/fractal_explorer)」とコメントが付いていたのでそこに行ってみると、現在では名前を変えた FRACTAL LAB というサイトにリダイレクトされた。

そして、その中にあったのは、 3D Mandelbulb Ray Tracer という興味あるページであり、さらにマンデルブロとジュリアはセットということで、 4D Quaternion Julia Set Ray Tracer というページも発見した。

当然、ここの数式を解明していくためには、 このページ と このページ を勉強しないといけないので、だいぶ道のりは遠い感じである。 しかし このページ には、上のようなカッコイイ画像がサンプルとして載っていて、こういうのを作れたら(単なる静止画の描画でなくセンサでパラメータを変えるとうにゅうにゅ動く)というのは、大きなモチベーションとなりそうだ。

そして、このページ には難解な数学だけでなく、以下のようなアニメGIF画像が置かれていた。 こうなると、シンプルなマンデルブロも何かやってみたくなる。

午後には「はこだてSIGMUS参加者限定プレゼント」希望者の第1号からのUSBメモリが届いたのだが、ここで問題が発覚した。 一般に市販されている64GBのUSBメモリは、defaultでは昔からほぼ全てのWindowsマシンが認識するように「FAT(MS-DOS)」フォーマットされている。 もちろんこれは僕のMacも認識できるのだが、「WindowsフォーマットのUSBメモリをMacに入れると裏で起きる」あの出来事(ファイル1個ごとにそれぞれ、先頭が「.」で始まる管理用の隠しファイルが作られることでデータ量が倍増以上に膨れる)によって、全ファイルでもたかだか40GBちょっと(個人的なディレクトリは除外するため。現在の[nagasm.org]の全体では52GBほど)のファイルを、そのまま全てコピーすると「disk full」で止まってしまった。

仕方なく、これを全てzipにまとめて41.14GBのzipファイルとしたのだが、これをUSBメモリにコピーしようとすると「出来ません」と断られる。 昔ながらのFATでは、1ファイルの容量が2GBしかないためである。 そこで、結局はDisk Utilityを使ってUSBメモリを「exFAT(GUID partition)」にフォーマットし直して、ここにコピーすることになった。 これで最近(おそらくWindows95以降あたり)のPCであれば認識できるので、あとはzipを解凍して元に戻せばいい。 Macのユーザであれば何も考えずに進めるのだが、このあたりは今後、いちいち対応する必要がありそうだ。

2024年4月6日(土)

当初は今日に行くつもりだった浜松城のお花見(香具師を冷やかし)は明日の方が暖かそうなので順延となり、今日は終日、Jitter/Genの試行錯誤という幸せな日となった。 SUAC「最終講義イベント」 のミニライヴで初演した作品 "Profound Recursion" ★ ★ に使ったJitter/GENのパッチのライヴ・グラフィクス生成部分をそのまま使って、GenウインドウのCodeBoxの中をあれこれ変えつつ、必要なパラメータを一つずつ切り出してみるテストをしたところ、このアルゴリズムの概要と本質がちょっと見えてきた。

そして作品"Profound Recursion"で見せていたフラクタル生成画面は、そのコードが持っている可能性のごくごく一部であると判明した。 そうなると、パラメータの総数と組み合わせも相当に膨大になるのだが、グラフィクスとして表現できる世界はそれはそれは壮観であり、ここはあと少し、じっくりと攻めてみたいステージになってきた。 昨日は某所に「面接」に行ってきたが、まだ「これから」については未定であり、拠点が自宅自室になったものの、「あれこれ探索」という日々はまだまだ続きそうだ。

ネットの情報で、「ピンク・フロイド『狂気』の全楽曲を使用したプラネタリウム・ショー 爆音上映決定」という 凄い企画 ★ の情報があった。 これは垂涎ものだが、残念ながらこの期間に東京に行く予定はないので、涙をのんで見送ることにした。 まぁ、いずれ再びこういう機会があることを祈ろう。

2024年4月7日(日)

今日は昼間に浜松城のお花見に出かけて一杯やってくるという予定だけである。 フリーに戻って初めての「お仕事」として、RAKASU PROJECT.さんからお誘いがあって、京都精華大の「メディア表現特講I」というオムニバス科目の1回分(2コマ)を担当することになっていて、午前中にはその準備をぼちぼち進めることにした。 以下のように、この科目ではお友達(VPP)の照岡さんも講師をするのだが、シラバスでは「音響エンジニア、作曲家としての実務経験を有する教員がその経験を活かし担当する授業科目です」とあった。 ところが最新のRAKASU情報では、「現時点で履修者名簿をみたところ、246名でした(汗)」・「音楽専攻の学生はあまりおらず、ほとんど他の学部やコースの学生なので、入門編ですと大変助かります」とのことだった。

SUACのデザイン学部では、COVID-19の頃にはオンライン/リモートの講義もあったが、現在ではほとんど「リアル対面」に戻ってきていたが、さすが大規模な私大では、フルオンラインのこういう科目で非常勤講師の交通費を削減しているのだ・・・と感心した。 そして「リアルタイムで受講生の反応を見ることのできる”mentimeter”を使うことを予定しています」とのことだったので、とりあえず Mentimeter のサイトに行って、以下のようにいろいろ触ってみた。

まぁ、全体の挙動としてはまずまず想定内であり、要するにネットの向こうに自分のプレゼンを置いて、ZOOMのようにこのコンテンツを指定したユーザ(学生)がそれをアクセスするというもののようである。 manabaのようなオンデマンドでなく、オンラインで多数が接続してもいいように「向こうのシステム」が最適化されているのだろう。 そこでちょっと検索して、 このような 解説サイトを発見したが、クイズを出したりアンケートを出して、それをリアルタイムに集計したりするのが得意らしい。 まぁ、僕はコンテンツをこのように相手の中に作るというのは嫌いだし、クイズなどでライヴに注目されて講義を盛り上げるというのも好きではないので、これは最小限の利用になりそうだ。

そして このように 浜松城の桜を堪能してきた。 考えてみれば浜松市民となってこのかた43年間、浜松城はもちろん、浜松近郊の「桜の名所」というのも含めて、一度も「お花見」というのは出かけたことが無かった。 なんせ歴史に名高い「天竜美林」(天竜杉→花粉飛散量全国1位)の地であり、花粉症にとっては過酷な土地なのだ。 途中で鼻をかんだりしたものの、今回なんとか無事だったのは、年間を通して耳鼻科で処方してもらったアレグラその他を飲み続けているからである。

2024年4月10日(水)

来週末に近付いてきた京都精華大でのオンライン特別講義の準備を少しずつ進めている週である。 SUACからMLアドレス削除ミスで届いていたメイルも消えてスッキリとしてきたが、定期的に届くのは以下のように、Seeed StudioとかMuseとかOpenBCIとかからの「見捨てないで」案内である。

他と違ってこれらはunsubscribeしないで継続しているのだが、たまーに面白い最新技術の情報がアナウンスされるからなのだ。 まぁ、SUACを去って研究費も無いので、簡単に飛び付いて即オーダーすることはないのだが、このアンテナは今後も続けていこう。

明日・木曜日は東京を通過して弟夫婦と一緒につくばの施設の母親に会って、その後に牛久大仏への墓参、そして東京泊である。 明後日・金曜日の午後に浜松に帰ってきたところで、京都精華大でのオンライン講義(初回)のZOOMを覗く予定で、そんなこんなで今週が過ぎ去りそうだ。

2024年4月13日(土)

一昨日・木曜の晩にはいつものルクソールに行き(3時間で10曲)、昨日・金曜日のお昼頃に帰宅して、14:40からの京都精華大「メディア表現特講I」のZOOMにフル参加した。 それまでの情報の通りに200人を超える接続があったが、予想外だったのは「2回生科目」なのに3回生や4回生がとても多かったこと、そして「音楽系は少なさそう」という話だったのに対して、初回ガイダンスの回に2人の担当教員(牛山先生・落先生)が「自己紹介」としてかなり「濃い」プレゼンをしたのに対して、”mentimeter”で刻々と集計した学生たちの反応はなかなかに「濃い」ものだった。

上は牛山先生のプレゼンの時の学生の反応であり、牛山先生は僕が2004年のパリでのワークショップ Acousmonium 2004 でご一緒していた檜垣さん、の教え子だということで、いろいろ懐かしかった。 アクースモニユームについては、檜垣さんのリハーサルの様子を録画していたので(これはYouTubeには置けない)、これを見せてちょっと補足することにした。

上は落先生のプレゼンの時の学生の反応であり、時間が差し迫ってきたのでコメント数は少なかったものの、こちらも「ミンもの」の列挙でなかなか素晴らしかった。 結論として、3/4回生が多いこと、こういう現代音楽にも学生は意欲的に反応したことから、用意していた 幻のプレゼン を全て捨て去って、この1週間で全く新しいプレゼンを準備する、と決意した。 以下は、その「翌週のゲストに聞いてみたいこと」である。 こうなると、ますます気合いが入ってきた。

その後に両先生とZOOMでちょっと打ち合わせや実験をしてみたが、今回のZOOM接続で判明したのは、SUACの研究室からのZOOMで超不調だった「ZOOMでMax」がほぼ無問題だったこと、180分の接続(下り)で約1GB程度だったことである。 これなら、来週の本番には「無制限」のWiFiレンタルを使うので、何でも出来そうだ。 ただし、「ZOOMからブラウザでYouTube動画を見せる」というのは、やはりなかなかトラブルの可能性があったので、まずは手元にある動画教材/素材(約1TB)から関係しそうな動画を全てローカルにコピーして、講義に使う素材をラベル付けと共に準備することにした。 さらに写真素材もせっかくなので発掘整理することにした。

上の5枚の写真は、「自己紹介」のところで扱う写真を整理している中で発掘したものなのだが、たぶんプレゼンに使わないのでここに置いておくことにした。 上から3枚は NIME2007 でコンサート部門に入選してニューヨークに行った時に、何故かNYUの学生が出演者を取材したい・・・という申し入れがあって「取材されている」様子である。 下から2番目は、だいぶ昔の学生インスタレーション作品(牧田クン)のために作ったMaxパッチ、というサンプルであり、いま見るとなかなかである。 一番下は、いつの年か不明な卒業生の「寄せ書き」色紙の一部であり、ちゃんとMaxを描いてくれていたものである。 やはり「長嶋と言えばMax」なのだ。

2024年4月15日(月)

昨日のJoyJoyは5時間47曲とやや抑え気味だったが、それ以外はこのところ朝から夕方までずっと、今週金曜日の京都精華大の特別講義でのプレゼン資料を作り続けている。 すでに「自己紹介」のKeynoteは220ページにもなってサイズも170MBになっているのだが、まだまだ終わりが見えない。 関連する資料としては、京大理学部にあった(48時間連続徹夜の実験では液体窒素をドボドボ補充していた)加速器の資料として こんな資料 を発掘した。

また、1997年のICCビエンナーレで前林さんの作品"AUDIBLE DISTANCE(視聴覚化された「間」)"のシステムを開発した話題に関するリンクとして ここ とか ここ を調べた。 ちゃんと僕の名前も「[センサーシステム]長嶋洋一(アート・アンド・サイエンス・ラボラトリー)」として載っている。

そして、このシステムを解説するために、上の「よくわかる 組み込みシステムのできるまで」の図を使うことになったのだが、なんとCQ出版から出した単行本は全て絶版になっていてPDF化などしていたのだが(「工業調査会」から出した単行本は絶版どころか出版社が消滅)、この本はまだ売っているようなので、マルマルPDF化するのは断念して、文脈に沿った(音楽関係だけ)部分をスキャナで このように 取り出してみた。

作業を続ける途中でメイルをチェックしてみると、なんとなんと、上のような丁寧なメイルが届いていた。 もちろんこれは応援するしかないので、即答で「SDHCカードも入れます」と送付先を返信した。 まだ9人分は残っているので、おまけ付きなのだ。 筋電の深い世界に挑もうとするのはなかなか冒険なのだが、頑張って欲しい。○○高等専門学校○○専攻2年の○○○○と申します。 私は高専の専攻科にて生体信号、特に筋電に着目した研究を行っています。 現在大学院入試に必要な研究計画を執筆するため、生体信号に関する論文を読んでいたのですが、その中で 長嶋先生の論文を目にしました。内容は生体計測信号を活用した「新楽器」に関するもので、大変興味深く 読まさせて頂きました。そして、長嶋先生について調べるうち、RRR日記とこの参加者プレゼントにたどり着きました。 長嶋先生がこれまで培ってきた知的財産をご提供いただけると見て、これは必ず私の将来の為になると 確信しましたので、ご連絡させて頂きました。 はこだてSIGMUSへは参加していませんし、たまたまこのページを見つけただけの若輩ではございますが、 ご活用させていただきますので、是非お願いしたく存じます。

2024年4月16日(火)

今日も引き続き、今週金曜日の京都精華大の特別講義でのプレゼン資料の作成作業である。 明け方にフト目覚めた時に、プレゼンの展開シナリオで画期的なアイデアを思い付いたのだが、朝になってみるとそれ程でも無い・・・といういつもの逡巡を繰り返しつつも、少しずつさらに内容は充実してきている。

今日は「Arduinoでの実演」という部分に着手して、久しぶりに色々とArduinoボード(センサ付き)を上のように引っ張り出してきた。 一番下のCO2センサの付いたものはUNOではなくてDecimillaだったので除外することになったが、ここで久しぶりにトラブルに見舞われた。 「センサデータをシリアルから垂れ流しするArduinoの情報を、Maxが認識しない」というアレである。

過去のMaxプロジェクトの記録を発掘して、無事に「Arduino IDEで書き込んだシリアルポート出力をMax側で認識しない時はMaxのserialオブジェクトに"dtr 1"というメッセージを送って初期化する」という対策を思い出したが、こういう経験則は、日々Arduinoと遊んでいるという「現場」を去った今となってみると、なかなか重要になる。

2024年4月17日(水)

ネットからは「17世紀に建てられたコペンハーゲンの旧証券取引所で16日、大規模な火災が発生した。この建物は有名な歴史的建造物として知られ、デンマーク議会の隣に位置。黒い煙が高く上がり、50メートル超の螺旋の尖塔(せんとう)が焼け落ちた」というニュースが届いた。 首里城が燃えたり、ノートルダムが燃えたり、と歴史的遺産が焼失するのは悲しいことだが、以下の写真の「コペンハーゲンの尖塔」というキーワードに「もしや」と反応した。

しかし 欧州ツアー2007 の記録を発掘してみると「2007年8月30日」の記述のところで以下の写真を確認して、確かに「螺旋の尖塔」だったものの、僕の登ったこちらは本物の寺院で、違っていたと確認できた。 よかったよかった。

ずっと続けている今週金曜日(もう明後日)の京都精華大の特別講義でのプレゼン資料の作成はぼちぼち終盤となってきて、今度はプレゼンHTMLから紹介する動画をセレクトする作業に入っていかなければならない。 巨大なプレゼンのPDFを「印刷/コピペ出来ない」ようにする設定方法を忘れかけていたが、僕のMacOSのバージョンではPreview自体で出来なさそうなものの、Keynoteの「print」から「PDFに書き出す」というメニューの中にこの設定項目を発見できた。 これもここにメモしておこう。

2024年4月18日(木)

耳鼻科の通院は今日から明日の朝に変更となったので、今日は終日、翌日に迫った京都精華大の特別講義の準備である。 今日の晩には、落先生からZOOMを設定してもらってのリハーサルも予定されている。 そしてこのために別途に2泊3日でレンタルしたWiFiが午前中に届いて、さっそく以下のように、音情研関係者から届いた「幻のICMA記録動画」のダウンロード、そして昨日に完成していた明日のための2本のプレゼンPDFのアップロードなどを同時に走らせてみた。 さすがにLANのようには行かず、だいぶ帯域としては細い(他の通信プロセスとの兼ね合いによってだいぶ数値が増減する)感じだが、トータル転送量を気にしなくていいのは助かる。 「無制限」といっても条件があるが、「3日間のデータ量が10GBを超えた日の翌日18:00頃〜26:00時頃まで通信速度が低下します」とのことだったので、3日目には返却してしまうから問題はなさそうだ。

そして午前から午後までタップリかかって、手元の「教材動画集ライブラリ」(1TB HDDにけっこう満杯)の中から、自分の作品や関わったプロジェクトや学生作品集などのディレクトリを抽出した総計150GBほどのmovieをほぼ全部チェックして、最終的には以下のようなmovie234本(総計16.49GB)にまで整理してみた。 しかしこれを180分の特別講義の枠内で観るのはまったく不可能なので、せっかく用意したものの、おそらく1割も見せずに終わりそうである。 デモ用に用意したArduinoは4種類(UNO, Nano, Micro, Seeeduino)でいずれもMaxでセンサデータを見せることにしていて、さらにMaxのデモとしても大きく4つのカテゴリを準備してみた。

いわばこれは、たった90分2コマの分量というよりは、みっちり2日間なり3日間の集中講義で行うか、あるいは半年セメスター15週の講義としても十分な内容なのだ。 作ってみたプレゼン をそのままなぞるだけでもちょっと無理なので、果たしてどれだけ積み残しがでるか不明だが、まぁ、準備不足であたふた時間潰し(引き延ばし)する必要がないだけマシである。 時間があるために出来た、ここで作った膨大な資料は、いずれそのうち、どこかで活用(リサイクル)できる・・・と期待しておこう。

そして20時になって、落先生とZOOMで繋いでテストしてみたところ、色々と強烈な事実が発覚した。 結論としては、ほぼ全てのプレゼン内容について全面改訂が必要となり、僕の手元からWebテキストを見せること、手元の動画をZOOMで見せること、手元のWebカメラでArduinoやMaxのデモを行うこと、の全てが幻となった。 代替案として、落先生の自宅(LANが来ている)からZOOM越しにWebテキストを見せて、chat欄からURLを知らせてZOOM越しにYouTubeの動画を見せて、さらにデモについても過去に作ったYouTubeを活用することになった。

唯一、一生懸命に作った 自分史 と 自己紹介 のPDFだけは僕の手元からZOOMのスクリーン共有で見せられる(ページを繰るタイミングは自分のトークと同期)ことになった。 檜垣さんのアクースモニュームの演奏リハの動画だけは、YouTubeに置けないので、こっそり落さんに送るということで、作業は明日の朝から昼過ぎまでの数時間1本勝負ということになった。

2024年4月19日(金)

京都精華大の特別講義の当日である。 昨日の晩で、過去の 幻のプレゼン(1) に続いて、一昨日から昨日に作ってみた 幻のプレゼン(2) も駄目だと判明したので、これをあちこち全面改訂して 本番のプレゼン を作る、という日となった。 昨夜、寝ているうちに、檜垣さんのアクースモニュームの演奏リハの動画120MBと、以下の2つのディレクトリをzipにしたものをFTP転送していたが、なんせ100MBの転送に1時間ほどかかる(^_^;)ので、朝から追加でさらに転送できる動画は限られてくる。

・・・そして苦闘すること数時間、無事に 本番のプレゼン が完成した。 講義のZOOMプレゼンについても全体の構成と作戦を落先生にメイルして、なんとなく準備が出来てきた。 こういう集中の時間というのも、まぁ、たまにはいいものだ。 さらに開始までの時間に、 プレゼン を読んでは、些細な関連情報をネットで検索して「参考情報リンク」を付加していった。 こういう作業は、ネットは細くても「無制限」WiFiをレンタルしているからこそ、出来るのだ。

2024年4月20日(土)

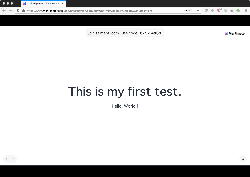

そして昨日の午後、14:40〜17:50の特別講義が無事に終わった。 いろいろトラブルもあったが、何とか乗りきった感じだ。 上は途中の休憩時間に「何か質問/コメントをどうぞ」というところに、学生がmentimeterから書いてくれたものである。 僕の担当の回の「レポート」は来週までが提出期間なので、その後に届くことになっている。 久しぶりに準備に集中できて、ある意味ではいいリハビリとなった。(^_^)

2024年4月21日(日)

昨日の京都精華大・オンライン特別講義が終わってしまうと、当面はもう何も予定のない日々となった。 ○○高専の○○さんからのゆうパックが届いて、「お土産」データを入れたUSBメモリと「付録」のSDHCカードを返送する着払いのゆうパックの返送も完了して(最近はコンビニから出せることを知った)、さらに某バイト面接のために「証明写真BOX」で写真を撮ったりする準備も昨日のうちに完了した。 藤井八冠が叡王戦で久しぶりに負けたという昨日のABEMA中継も、まだ自宅に光回線が敷設されていないのでパスしていた。

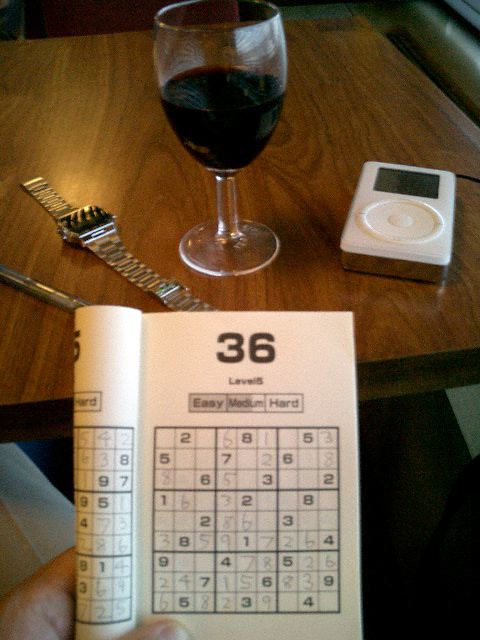

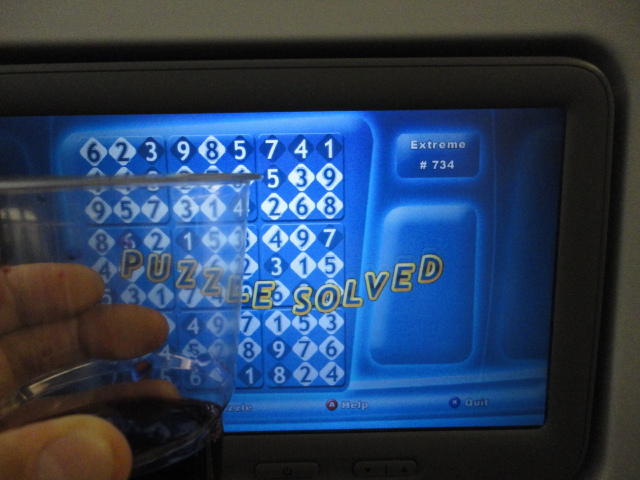

そんな今日は気分一新、「数独」の日と決めた。 僕と「数独」との出会いはたぶん1990年代の終わりあたりで、けっこうハマッていたが、同じ京大理学部出身で VPP 仲間の中村文隆さん(現・東大教員)に言わせれば、数独のように「試行錯誤していれば結果が出てくるパズル」というのは、それを解けるプログラムを簡単に記述できるという論理的妥当性があるので、解けて当然で「まったく興味が無い」というクールな評価だった。 しかし僕は、この「試行錯誤して数字を発見する」というAHA感覚が好きなので、現在では認知症防止にもなりそうということで、手放すわけにはいかない。

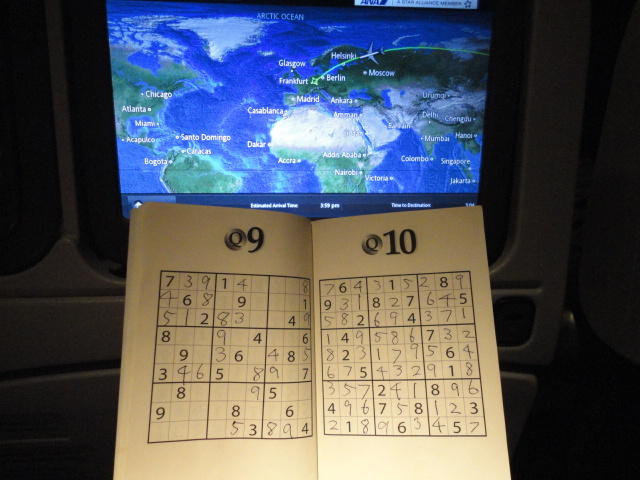

せっかくなので自分のドメインで関連した情報を深く深く発掘してみると、僕のWebコンテンツに「数独」が登場した最初は、2004年の夏にパリ58日間(途中で1週間ずつアムステルダムとリンツ)の Sabbatical2004 に行ったときの帰途に、上のようにパリのシャルル・ドゴール空港のカフェで待ち時間にワインと共に、「数独」をやっていた。 写り込んでいる初代のiPod(HDD東芝4.7GB)も注目である。

そして翌2005年5月、上はバンクーバーのUniversity of British Columbiaでの NIME05 に行ったとき、経由地の台北からバンクーバーのフライト内での写真である。

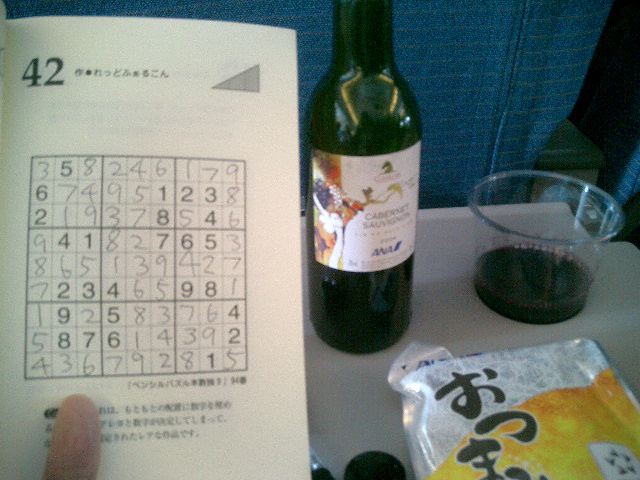

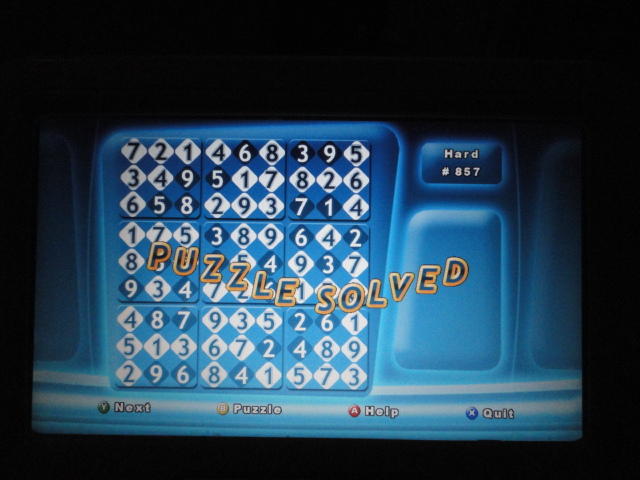

同じ2005年の9月、今度は「未踏」に採択されてゲットした旅費でリンツとバルセロナの EUtour2005 に行ったときの帰途のフランクフルト空港の乗り継ぎを待つカフェの写真が上であり、「数独」にハマッているというドイツ人のおばちゃんに会った・・・と書いていた。 左の写真の表紙が日本語なのが僕の「数独」であり、表紙がドイツ語の「数独」がそのおばちゃんの持っていた本である。

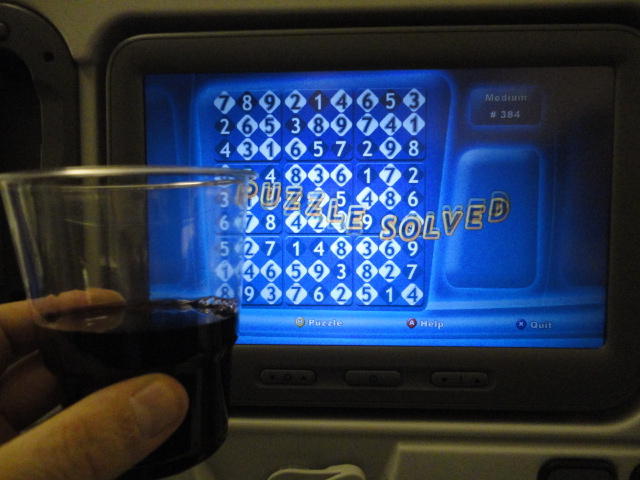

翌年の2006年6月には、「本」になった「数独」だけでなく、なんと数独をやるだけのためにNintendoDSを仕入れて、上のように NIME06 - 三度目の巴里 に行ったときは、同行した学生2人と「紙でない」数独を、飛行機の中でやっていた。

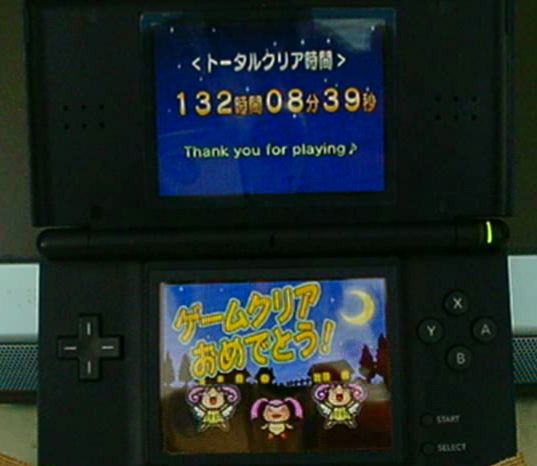

翌2007年の2月には、上のように 「数独」クリアしますた (^_^) というページがあり、NintendoDS「数独」で、「レベル:やさしい」70問、「レベル:ふつう」140問、「レベル:むずかしい」90問を全てクリアして、その後に出てくる、解くまでの時間制限のある「ブロンズ段位」・「シルバー段位」・「ゴールド段位」・「プラチナ段位」まで全てクリアした。 このクリアの瞬間にだけ見られる、全ての問題をどれだけの時間で解いたかがエンドロールのように表示される模様を動画に記録していた。 合計は132時間8分39秒だったようである。

同じ2007年6月、上はゼミ学生5人と一緒に行った NIME07 - 2度目のNY での機内でのNintendoDS「数独」(暗い機内なのでややピンボケ)である。

同じ2007年8月、上の左側はICMC2007(コペンハーゲン)と途中のロンドンとアルスエレクトロニカ2007(リンツ)に参加した EUtour2007 で、セントレアから乗り継いで成田→ロンドンに飛んだANA(その後さらにヒースロー→コペンハーゲンに乗り継ぎ)の機内での「紙の数独」である。 この頃はまだ、機内モニタのゲームは「ソリティア」とか「上海」しか無かった。 さらに上の右側はコペンハーゲンからロンドンへの機内での「数独」である。 ロンドンからリンツに移動したフライトの機内で、一部だけ「数独」が写り込んだ写真 ★ もあった。

上の上段(左右)と下段(左)は、引き続き EUtour2007 で、リンツからウイーンに日帰り旅行した時の帰路の特急列車内での「数独」である。 写り込んでいるiPodは、2代目のiPod Shuffleに続いて3代目のiPod Nanoになっていた。 そして上の下段(右)は、一見すると同じように見えるが、帰途にリンツからフランクフルトまで飛んだ(そこから→成田→セントレアと乗り継いで帰る)フライト機内での「数独」であり、少しずつ問題の番号が進んでいる(解いている)ことがわかる。

上は2007年7月、米国プロビデンスでの スケッチング2008 に行った時のもので、左側には「数独」は写っていないがiPodが4代目のiPod Touchになっていた(→現在に至る)。 そして右側は成田から経由地のワシントンDCまでの機内でのNintendoDS「数独」である。 ちなみに帰途の経由地はシカゴだった。

上は2009年6月、米国ピッツバーグでの NIME2009 に行った時のもので、なんとこの時のANAでは、機内モニタ(客席ごとに自由なプログラムを選べる)の「ゲーム」のメニューに「数独」が登場した。 こうなると、少なくとも機内では、「紙(本)の数独」もNintendoDS「数独」も必要なくなるという画期的進展と言える。 上段の左右が往路の成田→シカゴ、下段の左右が復路のシカゴ→成田である。

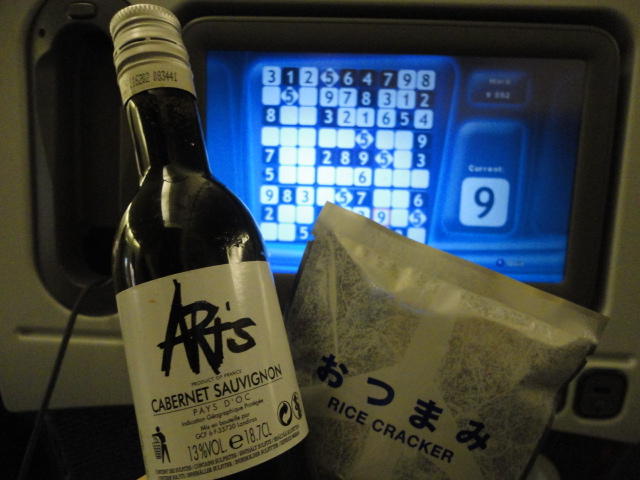

同じ2009年の7月、英国ロンドンでの スケッチング2009 に行った時のもので、上の6枚は、当時いつも海外出張する際に「時差ぼけ対策」のルーティンとしていた様子である。 当時は、だいたいANAの北米線も欧州線も成田を午前中に飛び立つので、(1)浜松からセントレアの東横インに前泊して、(2)朝イチ(7時台)のフライトで成田に飛んで、(3)成田を午前中に飛び立つ・・・というスタイルが標準だった。 成田を飛び立つとスグに出てくる最初のドリンク(普通の人はコーヒーとかジュース)で、まず僕は迷わず赤ワインをいただき、上のように「数独」を解きつつクウォーターボトル(175ml)を空ける(このクウォーターボトルはその後、コップになってしまった(;_;))。 続いて「昼食」が出てくるのだが、この時に僕の腕時計は既に到着地の現地時間に合わせてあり、「(いま日本時間は午前11時だけど)現在時刻は夜の19時だ」などと念じて思い込みつつ、赤ワインのクウォーターボトルを上のように2本いただく。 そして食後に再びドリンク(多くの人がコーヒーや日本茶)の時にさらに赤ワインのクウォーターボトルを1本いただき、「合計で赤ワインのボトルをまるまる1本」(750ml)飲んだところで、ワインの力を借りて強引に「爆睡」するのである(身体時間は正午過ぎ)。 そうすると、実際の睡眠時間はかなり少ないものの、目覚めてみると既に10〜12時間のフライトの半分過ぎまで進んでいて、そこから無理して起き続けていれば、現地での時差ぼけが最小限になる、という経験則なのだ。

上は同じ2009年の9月、学生2人も同行してパリとリンツとウイーンに行った 欧州ツアー2009 - 4度目の巴里 の様子(往路)で、完全にルーティン化した旅程と共に、機内の「数独」を楽しんだ。

上は2010年の9月、学生4人も同行してオーストラリアのシドニーに行った NIME2010 - 初めての南半球 の往路、セントレアから経由地のシンガポール(→そこからA380でシドニー)へのフライトの機内である。 ちなみに帰路も同様の写真があったが、もはや風景に違いがないので省略である。

上の左側は同じ2010年の10月、受託研究費を活用して視察に行った 5度目のリンツ - Ars Electronica2010 の風景で、行きにセントレアの売店で「数独」の本を新しく買って開いたところである。 なんせ空港などの待ち時間というのも結構あるので、機内ゲームに「数独」があるだけでは物足りないのだ。 そして上の右側は、帰途にリンツから経由地のミュンヘンまでのフライトを待つリンツ空港のカフェでの「紙の数独」である。 道中はほとんど開くことがないので、数独の問題はあまり進んでいないが、それでいいのだ。 風景として、「数独」はワインとの相性が最高である。

同じ2010年の12月には、学生たちと一緒に昭和音楽大学での インターカレッジ2010 に行き、その翌日には学生たちと別れて成田にバスで行き、 International Festival/Competition SYNC.2010 に行った。 上の上段は、ロシアのビザと、成田から経由地のモスクワ(→エカテリンブルク行きの国内線に乗り継ぐ)までのフライト(その後この飛行機はさらにロンドンまで飛ぶ)での「機内数独」であり、下段は帰途、エカテリンブルクから飛んできた経由地モスクワから成田までのフライトである。

上は2011年5月、ノルウェーのオスロでの NIME2011 に行った時のもので、上段は成田→ミュンヘンの「機内数独」であり、完全にルーティン化した事柄を淡々とこなしている。 下段左側は帰途のオスロ→ミュンヘンの機内、右側は成田→セントレア(ボンバルディアのプロペラ機で高度が低い)の窓から見た富士山である。

上は同じ2011年8月、英国ハダースフィールドでの ICMC2011 に行った時のもので、左は往路 : 成田→ロンドン(→マンチェスターに乗り継ぎ)の「機内数独」、右は復路 : ロンドン→成田(→セントレアに乗り継ぎ)の「機内数独」である。 機内数独はどれも同じ風景となってしまうのは、まぁ仕方ない。 成田→セントレアもこの時はジェット機だった(高度が高い)ので、とりたてて窓外の風景も無かった。

上は同じ2011年9月、 6度目のリンツ - Ars Electronica 2011 に行った時のもので、上段は成田→フランクフルト(→リンツに乗り継ぎ)の「機内数独」と「紙の数独」の様子である。 下段は帰途のフランクフルト→成田(→セントレアに乗り継ぎ)の「機内数独」と、成田→セントレアの機内からジェット機でも見えた真っ黒な「夏の富士山」である。

上は2012年7月、米国ポートランドでの スケッチング2012 に行った時のもので、いずれも往路の成田→サンフランシスコ(→ポートランドに乗り継ぎ)の「機内数独」の模様である。

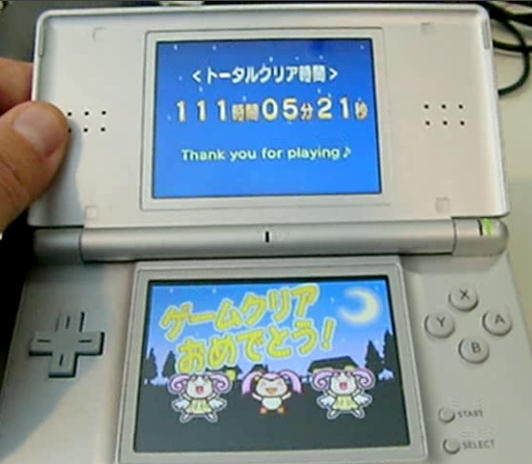

この2012年の8月には、また久しぶりに上のように 「数独」またクリアしますた (^_^) というページがあり、初期化したNintendoDS「数独」で再びゼロから、「レベル:やさしい」70問、「レベル:ふつう」140問、「レベル:むずかしい」90問を全てクリアし、その後の「ブロンズ段位」・「シルバー段位」・「ゴールド段位」・「プラチナ段位」まで全てクリアしたようである。 この時のエンドロールのように表示される模様の動画によれば、合計は111時間5分21秒だったようで、それほど格段に成績が向上していないようだ。

上は同じ2012年の9月に、学生3人も同行(ウイーンまで)して、 欧州ツアー2012 として、リンツ/ウイーン(オーストリア) ・ ブラチスラバ(スロバキア) ・ リュブリャナ(スロベニア) ・ リエカ/オパティヤ(クロアチア)などに行った時のものである。 ただし欧州域内では鉄道で移動したので、往路のフライトは成田→フランクフルト→リンツであり、学生はウイーンから帰国し、その後あちこち巡っての帰路はリュブリャナ→ミュンヘン→成田→セントレアとなった。 上段は往路の成田→フランクフルトでの「機内数独」、下段は帰路のミュンヘン→成田での「機内数独」と2台目のNintendoDS「数独」である。

上は2013年7月、米国パロアルトでの スケッチング2013 に行った時のもので、最上段が往路の成田→サンフランシスコ、中段と最下段が復路のサンフランシスコ→成田である。

上は同じ2013年の9月、 欧州ツアー2013 - 4回目のウイーン、8回目のリンツ に行った時のもので、いずれも往路の成田→フランクフルト(→ウイーンに乗り継ぎ)であり、帰途のリンツ→フランクフルト→成田の方は代わり映えがしないので省略している。 前年に続いて「ハイスコアを出した」というので記録したものの「6位」だった。

上は2014年9月、 欧州ツアー2014 - 初のブルガリアと9回目のリンツ に行った時のもので、どうやらウイーンまではオーストリア航空で飛ぶ(たぶん「機内数独」ナシ)ために、2006年の NIME06 - 三度目の巴里 の時にお土産で仕入れていたフランスの「数独」を持参したようである。 実際、機内のゲームは「ソリティア」だった。

そしてこの 欧州ツアー2014 では、ツアー前半のリンツのホテルで持参したMacBooAirが突然に全く立ち上がらなくなってしまったため、上のように急遽ウイーンのAppleストアで現地仕様(defaultドイツ語)のiPad miniを購入して、日本語環境を入れてメイルチェックの環境を整えて、ついでにAppStoreで「数独」を購入してインストールしてみた。 そして何とか片肺飛行ながら、無事に道中のレポートを含めて記録が残せたのである。 詳しくは同時進行で書いていた Max6日記(4) の「2014年9月18日(木)」あたりに書いている。

上は2015年7月、米国アリゾナ・TusonのBiosphere 2で開催された スケッチング2015 に行った時のもので、まったく代わり映えしない「機内数独」の写真は、復路のロサンゼルス→成田である。

上は同じ2015年の8月、 SI2015 - 2度目のシンガポール に行った時のもので、写真は往路の羽田→シンガポール機内の「機内数独」と、帰途の品川駅にいたドクターイエローである。 朝から夕方までずっと、懐かしい過去の記録を発掘しつつ書いてきたが、もう今日はここまでである。 新たに「数独」の界隈での新しい話題もあまり無いのだが、どこかで「ANA機内の数独サービスが終わった(;_;)」という残念なトピックだけ残っているので、続きはそのうち暇なときにさらに発掘してみよう。

2024年4月22日(月)

午前にはいつもの処方薬を求めて耳鼻科に通院したり、午後にはJoyJoy予約があったりする日だが、少しだけでも昨日を作業を続けることにした。 こういうのは、忘れないうちに進める(鉄は熱いうちに打て)に限る。

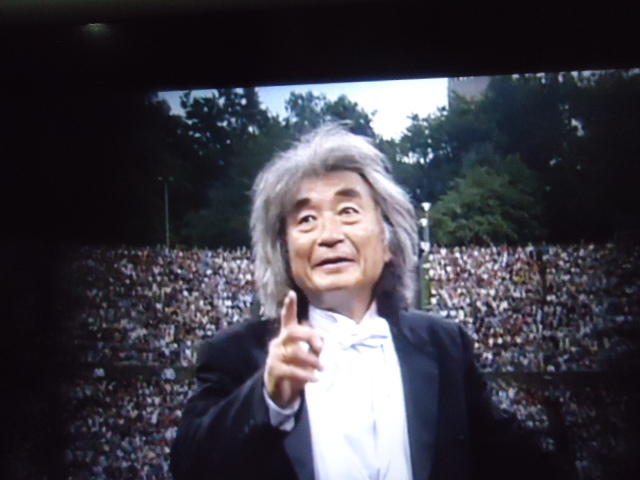

上は2016年の7月、オーストラリア・ブリズベンでの NIME2016 に行った時のもので、左は往路の羽田→シドニー(→ブリズベンに乗り継ぎ)の「機内数独」であり、右は帰途のシドニー→羽田の機内で、数独もやらずにじっくり見た小沢征爾の素晴らしいライヴのムービーだった。 あまりに気に入ったので、このライヴのDVDを帰国後に購入して、今でもときどき、堪能している。

上は同じ2016年の8-9月、2度目となる Sabbatical 2016 (37日間で6カ国7都市を巡りって新作初演や国際会議発表やレクチャー/ワークショップなど)に行った時のもので、上の写真はたった1枚だけあった、帰途のウイーンからブリュッセル(→羽田へと乗り継ぎ)までのフライト内のもの。 オーストリア航空ではANAと違って「機内数独」が無いので、持参したiPad miniの「数独」をやったようだ。

上は1年スキップして(その2017年には自費で 北海道の北端 を堪能)、2018年9月の 欧州ツアー2018 - ドイツ、オーストリア、チェコ、ポーランド に行った時の往路で、近付く台風をぎりぎり回避(前日にセントレア前泊キャンセルして先に羽田に飛び前泊)しての羽田→フランクフルトの「機内数独」である。

上は2019年9月の スケッチング2019 の往路の成田→ワシントンDCの「機内数独」の風景である。 帰路のシカゴ→成田でも「機内数独」していたものの、まったく写真は瓜二つだったので省略。

ここでCOVID-19による世界的な渡航ストップの約2年間があり、上は2022年9月の 欧州ツアー2022 - 11回目のリンツ の帰路、ウイーンから乗り継いだフランクフルト→羽田のフライトの機内の模様だが、ここにいつもの「機内数独」の写真は無かった。 実はこのコロナの期間のどこかで、大人の事情なのか、ANAの機内ゲームの品揃えから「数独」が消えていたのだ。 そこでこのツアーでは「数独ナシ」という珍しい旅になった。

そして上はおそらく最後の海外出張、2023年9月の エジンバラ2023 - 4回目の英国 の往路、羽田からヒースローまでのANAの機内なのだが、「機内数独」が消えてしまったので、仕方なくバラエティ番組のビデオを見て過ごすことになった。 まぁ、これからも「紙の数独」と「iPadの数独」とを組み合わせて旅立つことになりそうだ。 ちなみに「数独」は「ニコリ」一択である。 他の似て非なるものには味わいも風情もなく、こだわりの「ニコリ」だけが本物なのだった。

2024年4月23日(火)

昨日は、上のように2日がかりで「数独の記録」をまとめたところでこの作業が「完了」となり、JoyJoyヒトカラでは6時間の予約だったところ、冒頭から飛ばしに飛ばしたところ(リストの長い曲は全て網羅など)終盤で息切れしてきて(^_^;)、潔く5時間半で帰宅したが、今日になって数えてみると計53曲だった。

そして、せっかくここにまとめた「旅と数独」という一覧は、ここのHTMLをduplicateして上下を切ったHTMLを、同じここのディレクトリに置けば超簡単なので、せめて常体を敬体にだけ替えて 旅と「数独」 というページを30分ほどで完成させて、 ASLのページ にリンクを設置した。 夕方には、就活関係で某所に「面接」に行ったが、採用なら3日以内に電話があり、不採用なら1週間ほどで封書かメイルだとのことだった。 先週に特別講義のためにスポットでレンタルして、土曜の朝にはコンビニ返却していたWiFi業者からの「届きました」連絡もあって、こちらも無事に1件落着となった。

2024年4月24日(水)

日本時間学会からは、ようやく以下のようなメイルが届いた。 この案内よりもだいぶ前に「第16回大会参加についてご案内申し上げます。Googleフォームより参加登録を宜しくお願い致します」というメイルが届いたので当惑していたのだが(ホテルだけ予約して確保)、これを受けて正式に参加が確定して、「旅程」を組んだりして準備を進めることになった。時間学会大会にエントリーしていたabstractの内容は、探してみると Sketching日記(20) の「2024年3月2日(土)」のところにあったが、こちらの日記の中に無いといちいち見るために向こうの日記に行かないといけないので、以下に再録しておこう。第16回大会学会発表にエントリーされてる皆様 お世話になっております。 標記大会にエントリー頂きありがとうございました。 審査の結果、あなたのabstractが受理されましたのでお知らせ致します。 本大会の参加ご準備を宜しくお願い致します。 なお、発表のタイムテーブルは現在調整中ですが近日中にお知らせ出来るかと思います。これを書いた時点では「無理矢理に捻り出したネタ」ということでまだ漠としていたのだが、その後に依頼されて実施した先週の京都精華大での 特別講義 を準備する中で、まさにこのテーマが再整理されて、教材資料の末尾にある 自分史プレゼン(長嶋洋一の作り方) のあたりでけっこう触れたので、この時間学会のプレゼンは余裕で作れそうである。 ただし、4月の時点で作るとまた6月には忘却するので、プレゼン作りは6月に入ってからにしよう。ノイマンアーキテクチャの呪縛との戦い 筆者はこれまで約40年間、コンピュータ技術の進展の恩恵を受けつつ数多くのシステムを開発してきたが、全てが「ノイマン型 コンピュータ」の枠内でのことだった。言葉だけは「非ノイマン型アーキテクチャ」として、「データフロープロセッサ」「量子コンピュータ」 「脳型コンピュータ」などが登場するものの、世界的にまだ実用化に至っていない。ムーアの法則(微細化の進展)で半導体のスピードは 高速化しても、「CPUがメモリに対して逐次的にコードやデータをアクセスする」という本質的構造は変わらず、いつの時代にもシステムの 性能追求はこの呪縛の範囲内で行われている。 本発表では筆者の実際の体験から、このノイマンアーキテクチャの呪縛に挑戦した3点の事例について、時間学的な視点から紹介したい。 (1)KAWAIで電子楽器開発を担当していた1985年に注目したNECのデータフロー・プロセッサμPD7281は、後にも先にも例のない ユニークなアーキテクチャとして注目し深く検討したが、画像処理などの分野に特化して自由度が欠けるため採用できなかった。 (2)1989年には音源(DSP)システムLSIを開発した次のステップとして「音源DSPとCPUを同一チップ上に搭載」というテーマに取り組んだ。 任天堂の半導体を製造するリコーでLSI開発を行ったことで、初めてロックウェル社6502CPUを使用、その卓越したアーキテクチャを駆使 して、結果的に初代ファミコンと同様にシステムとしての処理効率を2倍以上に向上させた。他社製CPUでは不可能なこのCycle-Steel手法 は、半導体の速度向上とは別の次元で処理効率を倍増させるアプローチとして業界でも大きく注目された。(3)MITのコンピュータ教育を 支援するParallax社のPropellerプロセッサは、内部で32ビットCPUが並列処理する独創的なアーキテクチャを持つが、その細部まで解析 してみると、個々にはノイマン型の並列CPUそのものに「自己書き換えコード」体系を盛り込んでいる点こそユニークな構想であった。 Propellerを活用したシステムを多く発表し、国際会議でのチュートリアルに招かれた事例などから、多数ではないものの世界的に専門家 がPropellerに注目してきた点を指摘しておきたい。 全てのコンピュータにとってCPUクロックという単位時間は永遠に有限であり、その積み重ねによってシステム処理能力の限界が本質的に 生まれる。しかし人間の叡智は、単純に微細化高速化に猪突猛進するだけでなく、発想の転換から新しいアプローチを模索するという可能性 にも挑戦させてくれた。リザバーコンピューティングや生成AIなど、コンピュータの処理能力の要求は常に高まるばかりだが、将棋・藤井八冠の 「AI超えの一手」のように、自由で柔軟な発想を忘れずに精進したいものである。

2024年4月26日(金)

ネットからは「粒子と波の二重性が視覚的に明らかになりました。フランスのソルボンヌ大学(SU)で行われた研究により、原子の存在確率を制御することで単一原子が量子的な波の状態へ広がっていく様子を視覚的に捉えることに成功しました。観測された存在確率の分布はシュレーディンガーの方程式と完全に一致しており、量子が波としての性質と粒子としての性質を持つことを、これまでで最も鮮明な画像として提供しています。研究者たちは具体的な量子の挙動を把握すること、量子制御技術の開発において重要な一歩になると述べています」というニュースが届いて、プレプリントサーバから 論文 もゲット出来たのだが、見た感じはそれほど凄い感じでもなく、「粒子と波の二重性」そのものという気がする。

そして京都精華大の落先生からは、先週の特別講義の僕の担当回の「レポート」というのが送られてきたのだが、残念なエクセルデータだった。 MacのNumbersがImportしてPDF化したものは、それぞれの欄の上下が潰れていて全文を読めないという残念なことになった。 そして以下のように、PDFを中心に「どんなデータでもPDFに変換する」・「PDFをどんなデータにも変換する」という PDFファンのためのオンラインツール というサイトを発見して、ここで「変換」してみたところ、なんと同じような残念なPDFが出来上がった。

これはつまり、学生のレポートを回収してエクセル化するための精華大のシステムに固有の問題なのかもしれず、今日はちょうど次の講師の担当回をやっているので忙しいところに恐縮しながら「うまく読めないのでPDFを送って下さい」と依頼のメイルを出した。 結果を拝見できるのは、たぶん明日になってしまいそうだ。

2024年4月27日(土)

今年の6月は、日本時間学会大会(名古屋)に先にエントリーしていたところに、同じ日程での「音学シンポジウム」の案内CFPが届いてきたので、完全に無視モードにせざるを得なかった。 その「音学シンポジウム」のプログラムが以下のように流れてきた。 ザッと一覧になると目立つのが、東大の留学生(名前からおそらく中国人)の発表(英語)がとても多いことで、これは後で京都精華大の話題のところにも関係する。 タイトルでちょっと興味を持ったのは、 「歌う雑音」:Phantom Skeleton 方式による多層動的バンドノイズ音声 というものだが、他は、まぁ、あいかわらずという感じである。そして、昨日に届いていた、京都精華大での特別講義の 学生コメント集 (隠し処理あり) の全てに目を通して、厖大なコメントを付けて、 教材ページ の末尾に付記したのだが、この作業にマル一日、6時間ほどかかってしまった。日時:2024年6月14日(金),15日(土) 会場:日本大学 文理学部キャンパス(東京都世田谷区桜上水3-25-40) ■■■ 1日目: 6/14(金) ■■■ (1) 「音学シンポジウム2024」開催にあたって (2) [招待講演] 初学者のための話者認識入門:基礎技術と応用 (3) [招待講演] 聴覚の時間情報処理:心理物理学・神経生理学・深層学習によるアプローチ 12:10 - 12:50 ポスター概要発表1 (4)-(39) 13:50 - 16:10 ポスターセッション1(コアタイム制) (40) [招待講演] The effect of repetition on speech and music perception: a cross-linguistic approach ■■■ 2日目: 6/15(土) ■■■ (41) [チュートリアル講演] 聴覚障害と音楽の関係〜ろう・難聴者における音楽活動〜 (42) [招待講演] ろう・難聴者の音楽世界を覗いて (43) [招待講演] 自動同時音声翻訳のこれまでとこれから 12:10 - 12:50 ポスター概要発表2 (44)-(78) 13:50 - 16:10 ポスターセッション2(コアタイム制) (79) [招待講演] ブラインド音源分離の基礎と多チャネル自己教師あり学習への発展 ■ポスター発表題目リスト [一般発表]: 未発表の研究成果に関するポスター発表 [研究紹介]: 既発表の研究成果に関するポスター発表 [ディスカッション]: 議論を目的とした発展途上の成果に関するポスター発表 (4) [一般発表] 深層生成モデルへの微分音楽曲の適用 (5) [一般発表] 複数話者の擬音的発話音声データセットによる効果音合成の試み (6) [研究紹介] 幼児の声色に基づく最適な特徴量と機械学習の検討 (7) [一般発表] 「キミは私の声、好きかな?」 大規模主観評価による声質好感度コーパスの構築とその分析 (8) [一般発表] Contrastive Learningを活用した動画に合う楽曲の推薦システムと検索インタフェース (9) [ディスカッション] 機械学習を活用したモジュラーシンセサイザの検討 (10) [一般発表] 複数話者データを用いた音声合成における学習文選択の影響 (11) [ディスカッション] 感情豊かな声質変換技術の動向分析 (12) [ディスカッション] キャラクター画像からの音声合成に向けた動向分析 (13) [研究紹介] 照明演出の支援を目的とした音楽音響信号に基づく照明色・明度・動きの推定とその評価 (14) [一般発表] 手本動作のAR表示を用いたオンラインピアノレッスン支援の検討 (15) [一般発表] 離散音声トークン生成によるテキスト音声合成のための音声主観評価値予測に基づくdecoding戦略 (16) [ディスカッション] 感情認識ベンチマーク作成に向けた人間の感情認識能力の分析 (17) [一般発表] 実応用に向けた複数コーパスを用いた音声感情認識の分析 (18) [一般発表] Keypoint特徴量によるフォトリアリスティック発話動画像生成の安定化 (19) [一般発表] 聴衆反応の類型化:ビブリオバトルにおける聴衆の反応と投票行動には個人性があるか? (20) [ディスカッション] 最近の歌声合成の動向分析 ー手法・コーパス・ソフトウェアの観点からー (21) [一般発表] 楽曲生成AIによって生成された楽曲の主観的評価と音楽的特徴の関係について (22) [一般発表] 麻雀実況を対象としたEnd-to-end音声認識のためのモデル適応と固有名詞訂正手法の検討 (23) [ディスカッション] 訛りを考慮した英語リスニング学習支援に向けた調査 (24) [一般発表] コード進行データを用いた楽曲構造分析手法の提案 (25) [ディスカッション] 任意事例数多属性時変音声・歌唱モーフィングのWORLDへの移行とインタフェースの設計について (26) [ディスカッション] 押韻スタイル分析によるラップミュージックの聴覚体験の調査 (27) [ディスカッション] 合成歌唱に適した芸術言語構築の基礎検討 (28) [ディスカッション] 歌声の習熟度に関連する音響特徴量の品質保証に関する基礎的検討 -母音種による影響について- (29) [一般発表] 歌声の成長を表す言葉の精査とその音響特徴量との対応付けに関する基礎的検討 (30) [一般発表] ミュージックスコープパッド (31) [ディスカッション] 話者ダイアライゼーションを用いたマルチタスク学習によるEnd-to-End複数話者音声認識の改善 (32) [ディスカッション] ハイライト表示を用いてユーザ好みの微分音の和音作成を支援するインタフェースの提案 (33) [ディスカッション] 意味的重要度を利用したレッスン要約方法の検討 (34) [ディスカッション] 複数音声音源に対するスパーズベイズ推定による音源測距 (35) [ディスカッション] 口唇を模擬した楔形開口周辺のFDTD法による音場計算 (36) [一般発表] スマートフォン上でリアルタイムに動作する目標音抽出 (37) [一般発表] 模擬難聴システムの非線形歪み評価とアルゴリズム (38) [一般発表] 母音変化とテンポ変化を考慮した未経験者音声からのアカペラオペラ歌唱音声合成 (39) [一般発表] A Perspective on Word Segmentation in Japanese via Entropic Chunking of Speech (44) [ディスカッション] 音声と音楽の事前学習済みエンコーダをマージして歌声エンコーダを作る (45) [一般発表] 母語話者音声コーパスのみを用いた自己教師あり学習による外国語訛り音声の合成 (46) [一般発表] サポートベクタマシンの声区識別を用いたミックスボイスの多次元解析 (47) [一般発表] An Experimental Study on Model Simplification for End-to-end Automatic Speech Recognition System Based on Transformer (48) [一般発表] An experimental study of accent embedding for text to accented speech synthesis (49) [一般発表] 両耳間差による音像の分離知覚と音の聴こえやすさの関係 (50) [一般発表] Cross-lingual singing voice conversion leveraging Transformer-based ASR encoder (51) [一般発表] 生成AIを用いたマルチモーダル対話システムの評価 (52) [一般発表] 「歌う雑音」:Phantom Skeleton 方式による多層動的バンドノイズ音声 (53) [一般発表] ボクセル化による頭部形状の変化がFDTD法で算出された水平面のHRTFに与える影響 (54) [ディスカッション] 擦弦楽器の伝達特性を考慮したヴィオラ録音信号のピッチシフトによるチェロ音の合成 (55) [一般発表] J-SpAW:話者照合となりすまし検出のための日本語音声コーパス (56) [一般発表] Enhancing Feature Integration for Improved Classification Accuracy of Similar Categories in Acoustic Scene Classification (57) [一般発表] 個別楽器音に基づく楽曲間類似度表現学習における音源分離の活用法 (58) [一般発表] Contextual Biasingを用いた日本語End-to-End音声認識向け語彙登録の検討 (59) [一般発表] 撥弦楽器特有のアーティキュレーションを考慮したDNNによる楽器音合成の検討 (60) [一般発表] Distilling the Class-to-class Distances Encoded in a Classifier to Accelerate DTW of its Posteriorgram (61) [一般発表] ハーモニーが演奏表現に与える影響の解明 (62) [一般発表] 対話型進化計算法を使用したドラムワンショット音源選択支援システム (63) [一般発表] 歌唱指導支援を目的とした歌声分析におけるELANの利用と検討 (64) [一般発表] 歌声合成システムNNSVSを用いた斉唱の自然性に関する要因調査 (65) [一般発表] 歌唱者埋め込み表現抽出器の構築において歌唱者内の音響変動を重要視することの効果の検証 (66) [ディスカッション] コード進行を用いた能動的な音楽推薦技術の提案 (67) [研究紹介] 同一楽曲におけるベースの演奏傾向の可視化 (68) [一般発表] 位相差に着目した重畳音声の分析とその応用に関する実験的検討 (69) [ディスカッション] 歌唱における微分音含有率を用いた年代別の洋楽ラップと邦楽ラップの比較 (70) [一般発表] 歌唱習熟者の歌唱時の呼吸運動における傾向 (71) [一般発表] 非整数ストライド処理アルゴリズムを用いたサンプリング周波数非依存畳み込み層による楽音分離の実験的評価 (72) [ディスカッション] 音源包囲型マルチマイクレコーディングを用いた立体音響表現の印象評価 (73) [ディスカッション] 拡張現実内で初心者ギタリストのストローク習得を支援し基本的なコードチェンジを再現する楽器システム (74) [研究紹介] 音情報を入出力に用いたオーディオゲームの制作 (75) [ディスカッション] 発音練習場面への応用に向けた音声信号からの real-time MRI 調音運動動画推定技術の検討 (76) [ディスカッション] 手指で声道断面積を操作する音声合成システム (77) [ディスカッション] 高精度音声信号解析に向けた試論 (78) [一般発表] 注意機構を用いたエンコーダ層の重みづけによるCTC音声認識モデルの性能改善

この学生コメント集を読むと、一見して明らかに日本語に不自由している(留学生)、というレポート(コメント)がとても多くてびっくりした。 事前にその情報は持っていなかったので、僕はいつもの早口で長時間ということで、学生にとってちょっと苦痛だったかもしれないが、まぁそれでも皆んな、よく聞いて、なんとか出してくれたものだ。

2024年4月29日(月)

ネットのニュースで、「仏パリのルーブル美術館(Louvre Museum)のローランス・デカール館長は、レオナルド・ダビンチ(Leonardo da Vinci)の名画"モナリザ"(Mona Lisa)に専用の部屋を用意する可能性があると述べた。デカール氏はラジオ局フランス・アンテルに対し、来館者の多くはモナリザだけが目当てであり、専用の部屋を設けることでより良い鑑賞体験を提供できると語った」というのが流れてきた。 モナリザは現物が驚くほど小さいのだが、パリに行くたびにルーブル美術館に行っては、ミロのヴィーナス(こちらは驚くほど大きい)とモナリザだけを見たものだった。 以下のような本物の印刷版は、ルーブル美術館内のミュージアムショップで購入してずっと研究室にも飾っていた。

そこでフト思い立って、過去にルーブルで見たモナリザの写真を発掘してみた。 2001年の 欧州ツアー2001 では、メインはドイツ(カッセル・ハンブルク)であり、行きにパリに寄ってスタジオCCMIXでレクチャーをしたものの、ルーブルには出かける余裕がなかった。 ルーブルの最初は2004年の Sabbatical 2004 の時であり、「2004年7月29日(木)」のところで、以下のような人混みに負けずに ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ と25枚も撮っていた。

学生2人と行った2006年の NIME06 - 三度目の巴里 の時は、学生はルーブル漬けの一日があったものの、僕はNIME中心だったので、ちょっとだけルーブルに行った時には、以下のようにたまたま別の場所に移動していたミロのヴィーナスを見ただけだった。

3年後、また学生2人と行った2009年の 欧州ツアー2009 - 4度目の巴里 の時も、学生はルーブル漬けの一日があったものの、僕はICEC2009のチュートリアル担当だったので、ちょっとだけルーブルに行った時には、以下のように本来の場所に戻っていたミロのヴィーナスを見ただけだった。

結局、モナリザを見たのは Sabbatical 2004 の時だけだったようだが、5ちゃんのスレには「今年の正月に行ったけど、朝イチに行けばモナリザもしっかり見れたぞ」と以下のような写真(よく見るとガラスに多くの人影が映っている)が置かれていた。 どうやらあの場所は変わっていなかったようである。

そして5ちゃんのスレには引き続き、「プラド美術館のモナ・リザ」・「ラファエロ"一角獣を抱く貴婦人"」・「アイズルワースのモナ・リザ」ということで、以下の3つのモナリザ風の絵の画像リンクがあった。

これを眺めてピンと来たのは、去年やっていた 「生成AI」作品集 という企画である。 おそらくネットには、「生成AIに描かせたモナリザ風」の画像がたくさんあるのでは・・・ということで探してみると、案の定、以下のようにゾロゾロと出てきた。

ただし、全て本物のモナリザには負けているのだった。 そういうものなのだろう。

2024年4月30日(火)

4月も最後となったこの日、強烈な円安が進むためか、以下のような「いらすとや、『すごい勢いの円安のイラスト』を公開…円がぶっ飛ぶ」というニュースが流れてきた。 まぁ、おそらくもう海外出張も無さそうなので、去年ギリギリ、 エジンバラ2023 - 4回目の英国 に行けたのをラッキーと思うしかない。

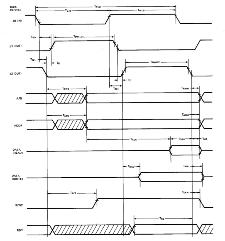

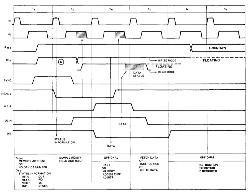

今日は午後にJoyJoyヒトカラの予定があるだけなので、それまで「cpu timing chart」と検索してゲットした 8080(1)・ 8080(2)・ 6809・ Z80(1)・ Z80(2)・ 6502 という古典的なデータシートを眺めることにした。 もちろんこれは、日本時間学会大会での発表のための準備であると共に、今後に向けての備忘録という意味合いもあるのだ。

上★が、ロックウェル6502CPUのBus Timing Chartである。 これは後で戻ってくるので「★6502」とマークを付与しておく。 KAWAI時代、最初は富士通でタッチレスポンスLSIを開発したり、音源としては日本電装でハイブリッドICを開発したりした後に、富士通で最初の音源LSI(これの左)を開発した。 その後に新プロジェクトとして「CPU内蔵音源LSI」(これの右)をリコーで開発したのだが、当時リコーは任天堂のファミコン関係のチップを提供しているために、ライブラリとして「6502コア」を持っていた。 それまで開発してきた電子楽器のCPUはNECのインテル/ザイログ系や富士通のモトローラ系や日立のH系などだったのだが、上の6502をじっと眺めて気付いたことがあり、それが全ての始まりとなった。

上はインテル8080のBus Timing Chartであり、基本的に8085でもワンチップの8031や8051でも同様であるが、システムクロックφを基準に眺めてみると、CPUのインストラクションサイクルは「可変長」であり、BUSの立場から見れば複雑な「不整脈」となっている。 これはインストラクションの複雑さに対応して時間効率を上げるための方策であるが、そのための付加回路(チップ上の面積)も必要になるので一長一短と言えそうだ。

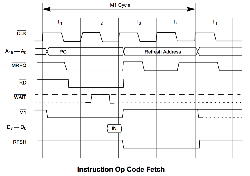

上はザイログZ80のBus Timing Chartであり、インテル系のアーキテクチャをより洗練されたものに進化させているのだが、いちばん上のチャートのOpcode FetchサイクルのT1,T2,T3に続いて謎の空白があることで明らかなように、ここでもCPUのインストラクションサイクルは「可変長」であり、BUSの立場から見れば複雑な「不整脈」である。 これは2番目の「Instruction Op Code Fetch」フローチャートでDRAMのためのRefresh Addressを出したり、3/4番目のメモリ・I/Oのタイミングでウェイトに対応してクロック数が伸びるあたりで良くわかる。

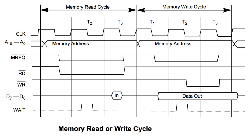

上はモトローラ6809CPUのBus Timing Chartである。 ロックウェル6502も大きく言えばモトローラ系なのだが、6809の場合にはシステムクロックEに対して、ほぼ1/4周期だけ位相のずれたQという同期クロック信号が必須であることが最もユニークである。 結局は内部的にこの2つの信号をデコードしてやりくりしている模様で、BUSの立場から見れば、クロックEの「ほぼ半周期」(後半"H"部分)だけを占有してくれれば嬉しいものの、実際はクロックEの前半"L"部分にタイミング[18]だけ食い込んでいることが残念なのだった。

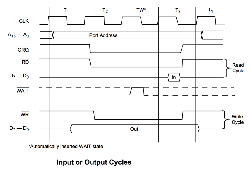

ここで再び★6502を上に再掲して、データバスの立場で眺めてみると、システムクロックφの半周期分はBUSはCPUにとって「ノータッチ」となっている事がわかる。 これはCPU内部でインストラクション・デコードなどの処理を行うためのもので、特に6502の場合には不整脈が無く「交互に必ず50%」である。 CPUをコアとしてLSI上に搭載した事を考えてみると、Data Busが常に「交互に必ず50%」のタイミングで暇を持て余しており、3ステートゲートで分離するだけで、このBUSを「他の用途にも使える」ことになるのだ。

各社から色々なゲーム機が出てきた1980年代に、任天堂のファミコンだけが突出してゲームの性能(グラフィック/サウンド/スプライトなど)が高かった理由はここにあり、ファミコンの心臓部のチップ(CPU+グラフィック)はまさにこの「6502搭載LSI」として、CPUがフルに仕事している50%のBUSサイクルの「裏の50%」で、チップ上のCPU以外の回路が同じメモリカートリッジ内にあるグラフィックデータの転送を行っていたのである。

そして楽器メーカとして初めて(というかその後も出ていない)、6502コアの載ったLSI(リコー)に音源DSPまで搭載して、システムとしては波形データとCPUファームウェアを同一のマスクROMに搭載した。 CPUが仕事しているBUSサイクルの「裏の50%」で、チップ上の音源回路が同じメモリ内のデータをアクセスして音響信号を生成することで、ファミコンと同様に飛躍的にパフォーマンスの高い「音源+CPU」LSIを出現させたのだった。

午前中はちょっと一回りの外出ドライブがあったが、午後はその後、上のように久しぶりにフラクタルのパッチを呼び出してパラメータを少しいじったりしてみた。 多くのパラメータで驚くほど描画は変化するのだが、「何かが足りない」という気分は今回も蘇った。 おそらく、この多数のパラメータで変幻自在の空間を彷徨うためには、さらに「何か」が必要なのである。 これは日々、頭の片隅に置いておくと、ある日突然に閃くこともあるので、今日はとりあえずここまでとなった。

2024年5月1日(水)

フリーに戻って1ヶ月経過ということで、今日から5月に入った。 昨日はJoyJoyヒトカラ6時間61曲を完走したが、冒頭から快調に飛ばし過ぎて途中で息切れするというパターンに陥ったものの、無事に某漢方薬などの助けで復活してリタイアを避けられ、長めの曲も含めてまずまず納得の時間となった。 先月の戦果は以下であり、それ以前の情報はこの日記の「2024年3月31日(日)」から辿って行ける。このついでに再発見してしまったのだが、この「2024年3月31日(日)」のところでは、 『32年前に最初に出版した この本 の142-144ページあたりには僕の作った「究極チップ」の事をけっこう書いていたし、同じ本の162-164ページでは「NECのデータフロー・プロセッサμPD7281」についても詳しく書いていたのを発見した』と書いていたのだ。 これは昨日のCPU Bus Timing Chartの話題と直結していて、両者を合体させてみると、答え合わせのように僕の仕事が明確に滲み出てくるのだった。 ここを使えば、時間学会大会でのプレゼンは楽勝という気がしてきた。

- 2024年4月3日(水) 6時間 60曲

- 2024年4月11日(木) 3時間 10曲 (ルクソール)

- 2024年4月14日(日) 5時間 47曲

- 2024年4月22日(月) 5.5時間 53曲

- 2024年4月30日(火) 6時間 61曲

2024年5月2日(木)

明日はCOVID-19での規制が全て解除されて、5年ぶりに通常の「浜松まつり」が始まる。 過去の例では、5月3日4日5日という「浜松まつり」は、大抵は1日ぐらい雨模様になったりするのだが、なんと今年は3日間とも晴れのようで、歴史的に浜松では小中学校や企業は「必ず5月6日はお休み」(浜松まつりの疲労回復のため)なのだが、今年は全国的にも5月6日は祝日らしい。 浜松市内はシンと静まり返っているが、祭りの前日に何か粗相(いざこざ・けんか)があればその町は祭り出禁になるので(過去に実例あり)、とにかく今日だけは皆んな、ジッと息を潜めて過ごすのだ。

過去には遠方からSUACに入学した新入生がゴールデンウイークですぐに帰省するのもナンなので浜松にいる、という連中に声をかけて、一緒に中田島の凧祭りや駅前の御殿屋台引き回しを眺めたりしていたものである。 ちょっと発掘してみると、過去の「浜松まつり」の記録は上のような感じだった。 まぁ、学科が消えてデザイン学部が一つにまとまることになってみると、こういうのに出かける「繋がり」も消滅するので、最近はこのパターンが消えていたのが寂しいところだ。

今年は初めて 浜松城の桜 を見に出かけたりしたこともあり、たぶん一人ぼっちで密かに、どこかの日に中田島の凧揚げと御殿屋台を冷やかしに出かけることになる気がする。 まぁ、要するに外で気持ち良く飲めれば、それで最高なのだ。

2024年5月3日(金)

昨日の叡王戦は伊藤七段が逆転勝利して、「藤井八冠がタイトル戦で先に対戦相手に王手をかけられるのは初めてで、あと1敗すると叡王を奪われ、タイトル独占状態が崩れることになります」というニュースがあった。 レーティングを見ると このように まだまだ二者は離れているものの、他から抜きん出ている(ただしトップ5の中に羽生さんがいるのが凄い)という意味では当然の戦いなのだった。 さっそく 棋譜 をVivaldiで見てみたが、なんだか藤井将棋らしからぬ負け方で、これはちょっと面白くなってきたかもしれない。

ネットで調べてみると、上のように浜松まつりから帰宅するバスは、要するに駅前のバスターミナルから出発するところは変わらない、と確認できた。 中田島の凧揚げ会場までのシャトルバスについても、PayPayでもETカードでも支払えると確認できたので、これで出掛けるための情報は十分である。 明日と明後日は最高気温がだいぶ高いらしいので、初日の凧揚げは初子凧なので喧嘩凧ではないのだが、初日に出掛けることにした。

2024年5月4日(土)

昨日は清々しい好天にも恵まれて美味しく呑み過ぎたためか、今年の 浜松まつり としては鍛冶町の吹奏楽パレードまで見たところでギブアップして帰宅したので、御殿屋台の引き回しと檄練りはパスとなった。 まぁ、これでもいいのだ。 しかしこの写真をまとめてみると、やはり御殿屋台の写真が無いというのは何とも寂しいので、明日には午後になってから出かけて、サンクンプラザなどを冷やかしつつ、晩の御殿屋台と檄練りを眺めてみようかな・・・という気分になった。 ただし明日になってみないと、実際にわざわざバスに乗って出掛けるかどうかは不明である。

そして再びフラクタルのパッチで遊んでみることにして、今回は「jit.gl.pix」の中にある「boundmode="clamp"」という見慣れない単語に注目した。 これまでjitterのboundmodeと言えば、「jit.rota」にいくつかあって、これは数値の0,1,2,3,4に対応していた(0=ignore[default], 1=clear, 2=wrap, 3=clip, 4= fold)のだが、そのノリで数値を与えたところErrorだと叱られた。 そこでReferenceからboundmodeを検索して探し出し、「Gen Overview」の中に「Possible boundmodes are wrap , mirror , and clamp , where wrap is the default」というのを発見して上のようにさらにフラクタル描画の世界を異なる世界に拡大することに成功した。

ここでさらに「Gen Overview」を調べてみると、「ignore: Indices out of bounds are ignored (return zero)」・「wrap: Indices out of bounds repeat at the opposite boundary」・「fold or mirror: Indices wrap with palindrome behavior」・「clip or clamp: Indices out of bounds use the value at the bound」とあった。 これに従えば「jit.rota」にあった「fold」や「clip」でも対応してくれるように見えて、jitterの歴史の中でOpen-GLの文化も組み込んできたための「解釈(用語)の二重性」(どちらでもOK)と思われた。 ただし実際に試してみるとErrorが出て「それはboundmodeには定義されていない」と叱られたので、「どちらでもOKでは無い」と判明した。 Maxの特長である「過去の資産の上位互換性」というのが、このあたり(限りない発展の結果)で「限界」にあることも知った。

2024年5月6日(月)

昨日は予想どおり、 浜松まつり(Day2) に出かけて、サンクンプラザでの市内の高校ダンス部のステージとかをみて(全体としてはSUACのダンスサークル程ではない学芸会状態だが、高校ごとに一人ぐらいキラリと光る子がいて、それを撮影しようというおっさん達の凄いズームレンズのカメラの放列が並んでいた)、その後に鍛冶町に出かけて御殿屋台の引き回しと檄練りの模様も撮ってみた。 まぁ、過去の浜松まつり( 2006 2007 2010 2013 2013 2016 )と基本的に違いは無いのだが、強いて言えばインバウンドの外人さんたちが多かったかもしれない。

2024年5月7日(火)

時間学会時事務局から上のように大会プログラムが届いて、いよいよ連休も明けて5月〜6月に向かって動き出した。 Sketchingコミュニティからは、IDEOのDave Vondle氏(あのジャミネータを設計した本人)から、新しく開発した Figproxy についての情報も届いたので、おいおいチェックしてみる必要がありそうだ。 ただし午後にはJoyJoyヒトカラ6時間の予定があり、さらに今週は通院(常用薬の処方)とか光ネットの工事と某バイトの研修とかあれこれ予定があるので、チェックはまだ先になるかもしれない。

2024年5月8日(水)

左のダリの作品は素晴らしいのだが、右の似たやつはどうも不気味で仕方ない。 これがアートとデザインの違いなのか。

そして再びフラクタルのパッチで遊んで、少しだけ進展させてみた。 今回は「spin」と「rotate」という似ているものの異なっている2つのパラメータを共通化したり、入れ子ループの「iter」と「ex」を整数にしたり、という微修正によってパッチがよりスッキリしたが、これでも独立パラメータはまだまだ多い。 これら多数のパラメータをどう群化して制御するか・・・というテーマについては、頭の奥底に抱えたままの日々が続いている。

その後、午前と午後に同じ内科に行ったりして(あまりの混雑のため、午前は検査までで一旦帰って、再び午後に出かけた)散歩を満喫したが、帰宅してからフラクタルの実験を進めて、さらに新たな進展があった。 現状パッチ「JitGen05.maxpat」のあまりに多数のパラメータを持て余していたところ、たまたま「zoom=0」・「offset=(0,0)」・「spin=0」・「amp=50」・「iter=30」とシンプルな値に固定して、「mu=(myu,0)」とベクトルmuの値も第2パラメータはゼロに固定してしまって、可変(実数)パラメータをmyuだけに絞ってみたところ、その範囲内であっても(小数点以下6桁あたりの微小変化で)劇的に面白く変化する事を発見した。 ここでは整数値をとるパラメータ「ex」(2,3,4,5と-2,-3,-6あたり)とパラメータ「bmode」(主に0か1)を変えることはscene changeのような効果がある。

この様子をscreen recordingした2本の動画はおいおい(明後日に光回線加入の工事があるのでその後に)アップするとして、この固定パラメータを全てGenのCodeBox内の定数としてシンプルにしたMaxパッチ「Simple01.maxpat」も作ってしまった。 それでも、単一パラメータmyuだけでとんでもなく面白い「生き生きフラクタル」を弄れるし、さらに途中ではなんと、上のマンデルブロ集合の「アレ」が見事に出現したのだ(ちなみに上のアニメGIFの湧出点をしばし凝視した後で周囲のテキストに視線を動かすと、運動残効のためテキストが連続縮小して見える)。

親子関係を備忘録としてメモしておくと、親は「JitGen05.maxpat」(←これは当分、進化させず固定)であり、そこからシンプル化したものが今回の「Simple01.maxpat」である。 まずはこれを徹底的に遊んでみて、次に「JitGen05.maxpat」の固定パラメータを別なところにセットして、またシンプル化した「Simple02.maxpat」、「Simple03.maxpat」・・・を作っていく、という作戦である。 これはちょっと面白くなってきたので、明日にさらに進めてみよう。

2024年5月9日(木)

さて昨日の続きである。 昨日の「Simple01.maxpat」を「Simple01_1.maxpat」とrenameして起点とすることにし、duplicateした「Simple01_2.maxpat」で実験を開始した。 まず最初に、「bmode」に3つあったパラメータ : 「clamp」・「wrap」・「mirror」のうち、「wrap」と「mirror」はほとんど同じ描画なのに「mirror」だけわずかに「clamp」と交互に行き来すると座標が移動する(「clamp」と「wrap」を切り替えても座標移動ナシ)ことを確認して、パラメータから「mirror」を消してGenのCodeBox内からも「mirror」をカットした。 さらに鏡像繰り返し数 : 「ex」ごとにまったく別の世界が構築されるので、これをとりあえず「2」に固定した。 そして色々と微調整しつつ、「イントロ」前半部分の試作を行った模様が上のようなもので(bmode=0)、これだけで午前中が潰れた。

午後にはさらに続きを進めて、イントロ後半部分をちょっと手抜きして(テーブルでの非線形変換を省略して単純リニア変化だけ)作ってみた。 この後半部分では、上のようにマンデルブロ集合の描画に登場する「アレ」が、何度か出現するところが面白い。 上ではスクリーンショットのために「bmode=1」としてみたが、テクスチャの境界条件の他は基本的には同じようなメタモルフォーゼ描画が楽しめる。 全体として、画面に出現してから消えていくまでのグラフィクスが一種のアニメーション(タイムラインに従って変化)になっているが、途中で形状に「正円」が出現するところで1秒間のストップを入れてあり、全体が終了したところで、2本のスライダーでインタラクティブに「面白いポイント」周辺をぐりぐりと対話的に「弄れる」ようにしてみた。 この「Simple01_3.maxpat」をもって、最初のシンプル化の試作No.1はオシマイとする事にした。

2024年5月10日(金)

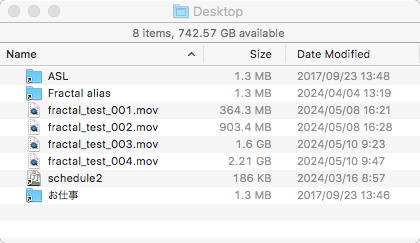

今日は、遂に我が家に「光回線」が来る、という工事の日で、午前中は高所作業車でやってきた業者が、電柱からマンションに配線(電話線に寄生して光ファイバを吊るす?)作業などをやっているらしい。 その合間に自室で進めたのは、もちろん「フラクタルの追求」の続きである。 これまでの「6GB/月」の超格安レンタルWiFiでは不可能だったが、光回線となれば、一昨日にscreen recordingした2本の実験動画でなく、もっと大きなやつでもサクサクとYouTubeにアップロード出来るので、まずは確認の実験動画を撮った。 業者の工事と設定作業が順調に進んだ場合、実際にこの日記をアクセスすると、実験動画ごとに対応したYouTubeリンクが生きている筈(まだの場合にはこのページが出るだけ)である。

上の一覧にある「fractal_test_001.mov」(2min46sec, 364.3MB)という最初の実験動画は、一昨日の「JitGen05.maxpat」での実験で、パラメータを「zoom=0」・「offset=(0,0)」・「spin=0」・「amp=50」・「iter=30」・「ex=2」に固定し、さらに「mu=(myu,0)」とベクトルmuの第2パラメータもゼロに固定して、可変(実数)パラメータのmyuだけをマウス操作で上げ下げした模様である。

上の一覧にある「fractal_test_002.mov」(5min49sec, 903.4MB)という2番目の実験動画も一昨日の「JitGen05.maxpat」での実験で、パラメータは全て同じ条件で、「bmode」に3つあったパラメータ : 「clamp」・「wrap」・「mirror」だけを入れ替えてみたものである。 その後の昨日の検討として、「wrap」と「mirror」はほぼ同じ描画になるので、「2:mirror」は今後は登場しないことになった。上の一覧にある3番目の「fractal_test_003.mov」(8min58sec, 1.6GB)は、昨日の実験で完成した「Simple01_3.maxpat」(パラメータ : 「zoom=0」・「offset=(0,0)」・「spin=0」・「amp=50」・「iter=30」・「ex=2」)によるデモ動画で、大きく4つのパートに分かれている。 「0'00"〜1'46"」の部分は、マウス操作でなくオートマティックに有効範囲内でパラメータmyuが端から端まで動くように進む(bmode="clamp"固定)様子、 「1'46"〜3'50"」の部分は、パッチ右端のスライダーによって、2箇所の「いい感じのエリア」のパラメータmyuをマウスでうりうり弄っている(「bmode」の「clamp」と「wrap」も適宜入れ替える)様子、 「3'50"〜5'39"」の部分は、「bmode="wrap"固定」で再びオートマティックに有効範囲内でパラメータmyuが端から端まで動くように進む様子、 「5'39"〜8'18"」の部分は、metroによって500msecごとに「bmode」の「clamp」と「wrap」を交互に繰り返すように作って、オートマティックに有効範囲内でパラメータmyuが端から端まで動くように進む様子、 最後の「8'18"〜8'58"」の部分は、最後に再びマニュアル操作によって、スライダーでmyuを変化させたりbmodeを切り替えたりしている様子である。

上の一覧にある4番目の「fractal_test_004.mov」(12min41sec, 2.21GB)は、今後の新しい実験(ex=3など)に繋がっていく、別の視点での実験の様子である。 パラメータ : 「ex」については、一昨日の実験では、「鏡像繰り返し数(ex)ごとにまったく別の世界が構築されるので、これをとりあえず2に固定」と書き、昨日の実験では、「整数値をとるパラメータex(2,3,4,5と-2,-3,-6あたり)を変えることはscene changeのような効果がある」と書いていた。 フラクタル(入れ子)演算の繰り返しパラメータ「iter」が整数値しか取り得ないのに対して、実はこのパラメータ : 「ex」は実数値を取れるのだが、jitter-OpenGLのグラフィック演算において、「ex」は「回転による繰り返し鏡像」生成のための回転パラメータであり、整数でないと「切れ目」が見えてしまうのである。

この実験動画は、その「ex」の効果の様子に特化したものであり、無粋(不細工?)な切れ目を希望しない僕としては今後は「ex」は整数値に限定するので、小数点以下の振る舞いについて、ちょっと長いこの動画で記録を残しておくことにした。 実験パッチは「Simple01_3.maxpat」を改訂した「Simple02_1.maxpat」(パラメータ : 「zoom=0」・「offset=(0,0)」・「spin=0」・「amp=50」・「iter=30」)であり、オートマティック・デモやパッチ右端のスライダーとかは使わず、パッチのいちばん下にパラメータ「ex」に与える実数値があり、代表値(2/3/4/5/6/-2//3/-4/-5/-6)をクリックすればその値からスタートして、あとはマウス操作によって、bmodeの切り替えと共に実数値「ex」を変化させた、というものである(その後に余計な部分をカットした試作No.2の「Simple02_2.maxpat」とした)。

このアルゴリズムでは、jitterスクリーンの中央を原点とすれば、そこからX軸のマイナス(時計の9時)方向に「回転による繰り返し」の基準があり、ここがグラフィックの「切れ目」となっているので注目されたい。 思わず全部で12分以上も遊んでしまったが、パラメータ「myu」すら固定した状態(そこそこ全画面に「何か」出ている場所の「静止画」)を元にして、この「ex」の変化によって生み出される世界のバリエーションは凄いものがある。 最小精度の小数点以下6桁目だけをインクリメント/デクリメントしても全画面がびしばし変化するということは、さらに極小の領域で何かが起きているのだ。 これぞフラクタルの醍醐味であり、過去のコンピュータの処理能力ではとても経験できない(ライブ・インタラクティブにレンダリング)ものだった。 ちなみに、CPU温度は優に90℃を超えていて、このGen/jitter処理がどれだけコンピューティングpowerを使っているか・・・というのも興味あるところだろう。

そして午後になった。 「光回線」の設置業者はどたばたあれこれして敷設を完了したものの、引き込み部分?に設置した中継機?が初期故障の模様で交換する(ので、帰ってしまった高所作業車を再び呼ぶ必要がある)・・・と業者は一旦帰ったままである。 その合間に、実験パッチ「Simple02_1.maxpat」のjitGenのCodeBox内で「ex=2」を「ex=3」に置換しただけで他は共通(パラメータ : 「zoom=0」・「offset=(0,0)」・「spin=0」・「amp=50」・「iter=30」)、という実験パッチ「Simple03_1.maxpat」を作って、今度は「面白い部分」の「myu」の範囲が異なるので、またまた手作業でオートマティックに有効範囲内でパラメータmyuが端から端まで動くように進む系列と、2種類のスライダーでぐりぐり弄れるようなものとした。

この5番目となった実験動画「fractal_test_005.mov」(6min00sec, 1.07GB)は、オートマティックのデモモードでは、(1)bmode="clamp"でパラメータ全域を移動、(2)bmode="wrap"でパラメータ全域を移動、(3)bmodeを0.5秒間隔で"clamp"と"wrap"を切り替えつつパラメータ全域を移動、という3種類が入っていて、例によって合間にマウスでちょこちょこやっている。

そして、午後に再度やってきたものの、「コネクタのメーカが違っていて挿さらないので取りに行く」と再び出掛けた業者はまだ戻って来ないまま、夕方になり、さらに我が家の夕食が終わったところで、ようやくやって来て、無事に上のように光回線が開通した。 契約は100Mbpsなので、5GのWiFiで飛ばしてこの成績なら十分である。 そして、計5本のフラクタル実験動画をYouTubeにアップロードすれば(その転送速度は1GBの動画アップロードがものの2-3分と十分に高速で安心)、本日の作業も完了となる。 明日の朝にレンタルWiFiの返却(ポスト投函)まで済ませば、これにて、足掛け2年間の断捨離を含めた「SUACの研究室から自室ASLへの引越し」も完全に完了することになった。

2024年5月12日(日)

現在、NIMEの持ち回りリーダー(代表)を担当しているAlexander Refsum Jensenius氏から凄いプレゼントの情報が届いた。 New anthology: Sonic Design - Explorations Between Art and Science というタイトルの「選集」(anthology)であり、この手のものはAmazonとかで売るのでなく、太っ腹にOpen Accessということで、347ページ(40.1MB)のPDFが このように 無料で公開されていた。 以下がその「目次」である。

まぁ、過去のNIMEで活躍している著者に依頼してまとめたものなので「無料上等」なのだが、暇があれば眺めてみたいと思う。 過去の経験では、この手のアンソロジーは、一人の著者が一貫して書いていないので、個々の温度差とかばらつきが気になるものもあったりしたが、「読み流し物」(「読み物」とはなかなか言えない)としては面白いものだ。そして、これまではなかなか余裕がなくて出来なかった「技術士」としての活動も、ぼちぼち開始した。 日本技術士会から会員MLとして届いてきた情報に反応することはほぼ無かったが、今回は(1)「技術士補を指導する技術士の募集」(電気電子部門)というのと、(2)「日本技術士会会報:月刊『技術士』特集号への執筆募集」(情報工学部門)というのに、それぞれ応募してみた。 いずれもボランティアでありノーギャラなのだが、この25年間はずっと会費だけ払ってきたもののノータッチだった技術士会に、久しぶりに1991-1999年のように復帰するためには、まずはこのあたりからだろう。 もちろんいずれも「多数の応募者からの選抜」なので、今回が駄目なら次のチャンスにトライすることになる。Part 1: Theoretical perspectives Rolf Inge Godoy: Generic motion components for sonic design Marc Leman: Sound design and the theory of self-augmented interactions Mari Romarheim Haugen: Musical meter as shape: An embodied perspective on metrical trajectories and curves Chris Stover: Prelude to a theory of gestural time, proto-geometry, and music Sylvie Gibet: A grammar of expressive conducting gestures Part 2: Performance perspectives Annamaria Minafra: Different attitudes of expressive movement awareness in professional musicians Federico Visi, Rodrigo Schramm, Kerstin Frodin, Asa Unander-Scharin, Stefan Ostersjo: Empirical analysis of gestural sonic objects combining qualitative and quantitative methods Benjamin Lavastre, Marcelo M. Wanderley: Studying performances with digital musical instruments: A case study of Ritual, a piece for solo Karlax Part 3: Artistic exploration Gemma L. Crowe: Embodied sonic design: sound and the sensory apprehension of movement Ulf A. S. Holbrook: Sonic design and spatial features Georgios Varoutsos, John D’Arcy: The sonic imagery of the Covid-19 pandemic Risto Holopainen: Excitations and resonances: Misinterpreted actions in Neon Meditations Part 4: Technological innovation Albrecht Schneider: Aspects of sound structure in historic organs of Europe Anna-Maria Christodoulou: Exploring the electroacoustic music history through interactive sonic design Olivier Lartillot: Musicological and technological perspectives on computational analysis of electroacoustic music Rolf Bader, Patrick Kontopidis: Designing Musical Instruments and Room Acoustics with Acoustic Metamaterials Cagri Erdem: Embodied perspectives in musical artificial intelligence

2024年5月13日(月)

朝イチで届いていたのは、この3月に僕と一緒に SUACを卒業 した、修士卒業の王さんからの「無事に北京に帰り、2年前(コロナで来日できない時期)にバイトで勤めていた北京のゲーム会社に内定を貰って、仕事への復帰が決まりました」という嬉しいメイルだった。 「まずは大学でメディアアートの非常勤講師になることを目標に、これからも引き続き頑張っていきます」との決意表明は素晴らしく、まさに「キミなら出来る!!」と応援したい。

今日の自室の床には上のように、手持ちのMacBook/MacBoookがずらりと7台並んでいるが、ここでやる事は、(1)完全にゼロにならないようにたまに(1-2ヶ月に一度)バッテリを満タン充電する、(2)Cycling'74のサイトに繋いでMaxのライセンス確認をする(新たに光回線が通ったので)、というルーティンワークである。(2)についてはお仕事Mac miniを含めて8台分、Max8の永久ライセンス(1ライセンスで3台までOK)をinstall/authorizeしているものの、「ネット(→Cycling'74のサイト)に繋いでのMax8起動」を3ヶ月以上もサボッていると、ライセンスは消えないものの一旦失われたような挙動となって慌てる(^_^;)ので、これを未然に防ぐリフレッシュである。 これまでは学生作品の制作支援とかで気にならずに実施していたが、現在では意識的に行う必要があるのだ。

午後には先週に続いて某バイトの「研修」があったり、明日は午前に県知事選の不在者投票、続いて午後にJoyJoyに行ったり、さらに週に何回か、奥さんの駅送りとか実家送りなどの運転手(実家の片付けや介護の支援)、などとそこそこの予定をこなしつつ、日々が過ぎていく。 来週末にはいよいよ今年最大のお楽しみ(甲子園ライトスタンド巨人戦)もあり、ぼちぼち日々のスローペースにも慣れてきた。 何といっても自宅に光回線が稼働したので、これからは将棋のタイトル戦のAbema生中継なども最後まで見られる(研究室だと夕方に帰宅するので終局の瞬間が見れなかった)のは楽しみである。

2024年5月15日(水)

いつも色々と刺激的な話題が飛び交うSketchingコミュニティのMLから、また新しい情報が届いた。 SketchingコミュニティのメンバーがKickstarterに出した studio LUFF's Air Quality Sensor というもので、室内の空気環境(大気汚染)をセンシングして知らせてくれるものらしい。 55ドルのプレッジ(支援)でBasic setが入手できるらしいのだが、この円安という状況もあり、ちょっと看過することにした。

そしてSketchingコミュニティの主宰者のMike KuniavskyからもMLに情報が届けられ、1件目はこの studio LUFF's Air Quality Sensor に関して「いいね!」というコメント、そして続いて「We are NOT going to have Sketching 2024. We're taking this whole calendar year off to do this meta plan」という、なかなか驚くべきニュースも告げられた。 要するに、これまではMikeが(一人で)中心になってSketching in Hardwareを企画/推進してきたが、これからは Sketching in Hardware Program Director という提案で、Mikeだけでなく企画者を募集する、というものである。

国際会議の開催というのはボランティアbaseであり、僕も2004年に大会委員長として NIME2004 を開催した。 およそ2年がかりで、外務省/文化庁/国際交流基金の名義後援を獲得して、それを持ってヤマハの役員会とローランドの創業者のスタジオに行って本物の後援(寄付)を取り付けて、多数の国際会議支援基金に応募して獲得して、多数の学会等の名義後援を獲得して、海外国内それぞれ200人近い全ての参加者の参加登録と宿泊手配なども業者を使わずに行って、それはそれは本当に大変な仕事だったのだ。 研究室の電話が突然に鳴って、出ると相手から「Hello!」と言われるという恐怖の「英語漬け」の1年間で、極端に貧弱だった僕の英語力はだいぶ鍛えられることとなった。 そういうあれこれを、これまでMikeが会場の検討と打診、そしてスポンサーを獲得して参加者の宿泊まで手配してきたのを、ぼちぼち後進に譲りたい・・・というところだろうか。

浪速のモーツァルト「キダ・タロー氏 死去」というニュースも届いた。 京大合唱団で2年目の1978年の夏には、大阪の朝日放送で「フレッシュ9時半 キダ・タローです」というラジオ放送の収録に行ったことがあった。 あちこち発掘して、その朝日放送の建物の前で撮った上の写真を このページ から発見し、さらに過去HDDの奥底に眠っていた「放送の録音」から切り貼りしてモノラルmp3を作ってみたのが この録音 である。 久しぶり(46年ぶり)に聞き直してみると、キダ・タロー氏の洒脱なトークは本当に素晴らしい。 合掌。

午後からは、また新しい検討に入った。 日本技術士会に応募した2件のボランティア仕事についてはまだ採択/非採択の連絡が無いので棚上げ状態のままであるが、さらに新しく、非常勤をしている奈良学園大から「紀要の投稿募集」という案内が届いたのである。 これまた学会発表の論文でもないボランティア仕事であるが、SUACを去って新しいステージであれこれ模索する立場としては、久しぶりに挑戦するのも、いいリハビリになる。

- Chaos理論とComputer Music ★ 京都芸術短期大学紀要[瓜生]第16号1993年

- Multimediaパフォーマンス作品Muromachi(研究ノート) ★ 京都芸術短期大学紀要[瓜生]第17号1994年

- マルチメディア作品におけるカオス情報処理の応用(研究ノート) ★ 京都芸術短期大学紀要[瓜生]第18号1995年

- インタラクティブ・マルチメディア作品 "Asian Edge" について(研究ノート) ★ 京都芸術短期大学紀要[瓜生]第19号1996年

- センサを利用したメディア・アートとインスタレーションの創作(研究ノート) ★ 京都芸術短期大学紀要[瓜生]第20号1997年

- インタラクティブ・アートにおけるアルゴリズム作曲と即興について ★ 神戸山手女子短期大学紀要・第41号1998年

- クラシック音楽とコンピュータ音楽 ★ 神戸山手女子短期大学紀要・第42号1999年

- インタラクティブ・メディアアートのためのヒューマンインターフェース技術造形 ★ 静岡文化芸術大学紀要・第1号2000年

- SUACにおけるメディアアート活動の報告(2000-2001) ★ 静岡文化芸術大学紀要・第2号2001年

- メディア・アートと生体コミュニケーション ★ 静岡文化芸術大学紀要・第3号2002年

- 音楽/芸術表現のための新インターフェース ★ 静岡文化芸術大学紀要・第4号2003年

- メディアアート研究拠点化についての研究(1) ★ 静岡文化芸術大学紀要・第5号2004年

- マルチメディアコンテンツのための自動作曲システム ★ 静岡文化芸術大学紀要・第6号2005年

- 映像酔いとサウンドによる抑止の検討 ★ 静岡文化芸術大学紀要・第7号2006年

- コンテンツデザイン教育におけるコンピュータサウンドの活用事例 ★ 静岡文化芸術大学紀要・第8号2007年

- デザインプロセスにおける「スケッチ」と物理コンピューティング ★ 静岡文化芸術大学紀要・第9号2008年

- 並列処理プロセッサ"Propeller"によるスケッチング・プラットフォーム ★ 静岡文化芸術大学紀要・第10号2009年

- 筋電センサの認識に関する新しいアプローチ ★ 静岡文化芸術大学紀要・第11号2010年

上は、これまで僕が「紀要」に投稿してきた記録を発掘してまとめてみた(「n年」という記述は実際には「n+1年」に刊行される)ものであり、フリー時代の1994年から1998年までは京都芸術短大(映像学科)に投稿し、相愛大学で公開講演会を行ったりジーベックホールでコンサートや公開講演会を行ってきた関係で、1999年・2000年は神戸山手女子短期大学(音楽学科/生活学科)に投稿していた。 そしてSUACの開学と共に2001年から2011年まででSUACの投稿が終わっているのは、ここまでが「紙」で別刷りを受け取れたからである。 その後はオンラインの「リポジトリ」という味気ないものになったのを機に、他の学会/国際会議での発表も多いことから、スッパリとSUAC紀要への投稿はオシマイにしていた。そして今回、今年で3年目となる「奈良学園大学 保健医療学部 リハビリテーション学科」の非常勤講師として何か投稿してみよう・・・という気になったのである。 なんせ当面は、6月の日本時間学会大会での発表しか目標がないので、このぐらい執筆していないと脳が錆び付いてしまうからなのだ。 「奈良学園大学紀要規程」を眺めてみたところ、ISSNは「2188-918X」であり、カテゴリは「論文」・「研究ノート」・「症例報告・実践報告」・「書評」・「資料」ということで問題ナシ。 そしてなんと「投稿者は完成した紀要を3部受け取ることができる。抜刷は30部まで受け取ることができる」とのことで、まだ「紙」が健在だった。 さらに「奈良学園大学紀要投稿細則」を眺めると、「テキストファイル又は汎用性のあるワードプロセッサーにより作成された電子デー タ及びA4規格の用紙に印刷されたハードコピー」とあり、鬱陶しい「ワードの押し付け」が無かったのは素晴らしい。 分量としては「原稿は1件につき本誌仕上がりは15頁以内。横字1692文字(1行47字×36行)とし、図版および資料、注・引用文献などはこのページ数に含む」という条件であり、まずまずきっちり執筆できる分量と判明した。

参考に前年度のリハビリテーション学科の教員の論文を数本入手したところで、今週は「作戦を練る」期間にすると決めた。 原稿提出期限は9月中旬、そしてGoogleフォームでの「投稿予定回答期限」は6月中旬とまだ1ヶ月以上あるので、どの路線で行くかを含めて、じっくり考えていくことにした。

2024年5月17日(金)

「果報は寝て待て」とはよく言ったもので、寝起きの瞬間にあれこれの思索がうまく嵌って、一昨日に検討を開始した奈良学園大学紀要への初投稿の方針が、なんとなくうっすらと固まってきた。 紀要への投稿が初めての顔見せという意味では、これまでの業績を整理した自己紹介的な内容というのは「安全牌」なのだが、どうもパンチに欠ける。 この手の発表は、特にCOVID-19以降の学会発表で、結構やり尽くしている感じがあるのだ。 3月のはこだて未来大での 音情研での発表 では、中身としてはそういう「これまでの道筋」を語りつつも、 Final Lecture/Workshop by YN で初演した新作"Profound Recursion" ★ ★ に絡めて、これまた過去から続けてきた「カオス/フラクタル」のネタに回帰した、という話題と共に、最先端のMax8/jitter/Genによる実装についても詳解していた。 やはり、ここはその「発展系」に話が進んでいたいのである。

そこでこの日記で4月から進めていた「Gen/jitterによるフラクタル生成」のテーマ(まだまだ途上)を見返してみると、もちろん実験をさらに進めることもあるが、紀要への初投稿で、この実験が奈良学園大リハ学科で教える部分との接点に到達する・・・というストーリーを思い付いたのだった。 これは、僕が担当している学部専門科目「先端リハビリテーション論」や、大学院科目(今年からなので詳細不明)でのトピックとして取り上げる可能性も模索できるし、内容は学会未発表であれば、今後に機会をみて将来の学会発表にも繋がるのだ。 結局、ここまで進めてきた「Gen/jitterによるフラクタル生成」の実験をさらに進めつつ、頭の片隅に奈良学園大学紀要への初投稿を意識する、というのが結論であり、別に改めて何かを始めるということでもなかった。 ただし、一つだけ、ちょっとしたアイデアを思い付いたので、その実験(のさらに予備的実験)から再開することにした。上は、ここまでの実験の中で、jitterの色々なパラメータが謎なまま使っていたものを、それぞれバラして調べてみた結果である。 結論としては、jitter/Genの「jit.gl.pix」の中身以外については、ほぼ「そのまま使う」・「ヘンに変えると何も出なくなる」という状況を確認できた。 これは今後、残っている詳細不明パラメータが無いという状態で先に進むためには重要な確認事項である。 これでようやく、ちょっとしたアイデアの実験に進める。

- 「jit.gl.gridshape」の「@shape」として用意されているのは「sphere」・「torus」・「cylinder」・「opencylinder」・「cube」・「opencube」・「plane」・「circle」・「cone」・「cupsule」の10種類であり、これまで「torus」を使ってきたが、他のものはあまり使えない。唯一「cone」が面白いのだが、過去作品"Ural Power"のCGとカブッてしまうので、当面「torus」だけを使う

- 「jit.gl.gridshape」の「@mat_diffuse 1. 1. 1. 1.」というパラメータは、0〜1の範囲では暗くなるだけであり、1を超えるとより輝度が増すもののoverflowで汚くなるので、このパラメータはそのままにする

- 「jit.gl.gridshape」の「@scale 0.6 0.6 0.6」というパラメータは、0.5〜1.0の範囲でそれぞれ変化させるとグラフィクスの形状は変化するものの、フラクタルの面白さにはあまり関係しないので、当面このままにする

- 「mood_machine」サブパッチでランダムRGB-colorを自動生成して与えている「jit.gl.material」は、defaultで「何か」が選ばれているのだが、これを叩いて「jit.gl.material Editor」を出すと、大抵は良くない方向に変化してしまうので、当面ここは触らない

- 「jit.gl.node」の「@capture 1」というパラメータは、「@capture 0」にするとノードgroupにtextureがレンダリングされなくなる(色の変化がなくなる)ので、このままにする

- 「jit.gl.node」の「@erase_color 0 0 0 0」というパラメータは、第4パラメータの値がゼロにされていないと描画が欠けてしまうので、このままにする

- 「jit.gl.videoplane」の「@transform_reset 2」というパラメータは、0から4までのうち、「2」だけがX軸方向とY軸方向の両方についてNormalizeしてくれるので、このままにする

そしてあれこれ試行錯誤をしているうちに、本日終了となった。 明日は、(夕方あたりに?)いよいよ某バイトの連絡があるかもしれない・・・という日であり、さらに明後日にはJoyJoyの予定も入れた。 当面、この「ちょっとしたアイデア」(実は奥行きはけっこう深い予感もある)の実験をさらに進めていこう。

2024年5月18日(土)

何もない土曜日である。 ところがなんと名人戦第4局の1日目であると判明して、光回線となったお仕事Mac miniでは、サブ画面(2段重ねの上の方)でずっとAbemaTVのライブ中継を開いておくことになった。 このVivaldiでのAbema中継ウインドウ(Vivaldi Helper : [Renderer]+[GPU])を走らせて、さらにMax8のjitter/Genのパッチを走らせて、もちろんお仕事のためのFirefoxも走った状態で、CPU温度は軽く70℃を超えた状態での一日となりそうだ。 昨日のMax8実験の続きとして、以下のヘルプを探し出して眺めるところからスタートした。

この実験に関して備忘録としてメモしておくと、「2024年5月8日(水)」のところで「親」として固定したパッチ「JitGen05.maxpat」をduplicateして作った「Test01_01.maxpat」に対して、あれこれ足したり引いたりの試行錯誤を行っている。 昨日の最後には、 Jitter Operators から「color」とは4成分(H,S,L,α)だろうと推定して、boost(1,1,1,1)というパラメータを定義してこれを2.0とか3.0あたりまで持ち上げると輝度がサチュレシーションする、というのを確認していた。 以下がそのCodeBoxの中身であり、「boost」はもう消すものの、今日の実験の起点である。

これまではGenのCodeBooxの中身は基本的にノータッチとしてきたが、昨日思い付いた「ちょっとしたアイデア」のためには、このコードのうち、少なくとも「mix」と「sample」については、きちんと理解したいのだ。 Jitter Operators を見ていると、「Sampling」という項目に「sample : Sample a matrix at a given coordinate (normalized) with linear interpolation. Sample has a boundmode attribute that can be set to wrap, mirror or clamp」というのを発見した。 このboundmode(折り返しの属性)はもう既にモノにしていたので、あとは要するに「座標の線形補間」★という程度であると判明した。rotate2d(v, theta) { c = cos(theta); s = sin(theta); return vec( c*v.x - s*v.y, c*v.y + s*v.x ); } cpow(z, p) { arg = atan2(z.y, z.x); x, y = poltocar(pow(length(z), p), p*arg); return vec(x, y); } mapping(img, c, z, offset, amp, spin, bmode) { coord = 0.5+rotate2d((rotate2d(z, spin) + offset), spin)*0.5/amp; color = vec(0, 0, 0, 0); if(bmode == 0){ val = sample(img, coord, boundmode="clamp"); if(val.a > 0) color = mix(c, val, val.a); } else if(bmode == 1){ val = sample(img, coord, boundmode="wrap"); if(val.a > 0) color = mix(c, val, val.a); } else if(bmode == 2){ val = sample(img, coord, boundmode="mirror"); if(val.a > 0) color = mix(c, val, val.a); } return color; } Param center(0, 0), zoom(0.1), background(0, 0, 0, 0), spin(0), amp(0.5); Param ex(3), mu(-0.5, 0), iter(10), offset(0.5, 0), bmode(0); Param boost(1, 1, 1, 1); zoomFactor = exp(zoom); x1 = center.x - 2/zoomFactor; x2 = center.x + 2/zoomFactor; spanX = x2-x1; spanY = spanX * dim.y/dim.x; y1 = center.y - spanY/2; y2 = y1+spanY; color = background; z = scale(norm, 0, 1, vec(x1, y1), vec(x2, y2)); n = 0; while(n < iter) { z = cpow(z, ex) + mu; if(n >= 0) { color = mapping(in1, color, z/2, offset, amp, radians(spin), bmode); if(color.a > 0) break; } n = n+1; } color = color * boost; out1 = color;

そしてグググッと GenExpr を眺めてみると、上のコードの「肝」として「iter」の回数だけ再帰的に繰り返す中身は「color = mapping(in1, color, z/2, offset, amp, radians(spin), bmode)」というたった1行であり、入力「in1」に対してその演算結果「color」のアルファ値「color.a」がゼロでなければそれを「color」として「out1」に出力し、ゼロであれば再帰ループを繰り返す。 この「mapping」関数で呼ばれているパラメータは「mapping(img, c, z, offset, amp, spin, bmode)」という定義の元に、「val = sample(img, coord, boundmode="clamp")」などと補間★した結果の「val」をもって、アルファ値「val.a」がゼロであれば「color = vec(0, 0, 0, 0)」を返し、ゼロでなければ「color = mix(c, val, val.a)」を返しているので、要するに最も知りたいのはこの「mix」とは何???となった。

ところで jit.gl.pix Reference には、「jit.gl.pixオブジェクトは、パッチャーから新しいピクセル処理シェーダを生成します。jit.gl.pixは本質的にjit.gl.slabオブジェクトであり、そのシェーダファイルはgenパッチャーから生成されます」とあり、 jit.gl.slab Reference には「このオブジェクトは1つの引数(描画コンテキストの名前)を必要とします。名前付きドローイングコンテキストとは、jit.window、jit.pwindow、jit.matrixオブジェクトの名前付きインスタンスのことで、jit.gl.renderオブジェクトのインスタンスが関連付けられています。さらに、jit.gl.nodeサブコンテキストの名前を参照することもできます。引数がない場合、オブジェクトは暗黙のうちに、現在のパッチまたはパッチャー階層を検索して最初に見つかった有効な描画コンテキストまたはサブコンテキストに追加されます(一部省略)」とあった。

ここで「color = mix(c, val, val.a)」の「mix」の引数のうち「c」は呼び出し元の再帰ループの「color」であり、「val」は入力「in1」を何か補間★したベクトルなので、結局、このコードでは再帰的な座標変換で補間★した結果の色を「mix」という名の何か折り合いを付けた「色」として返す・・・という感じだった。 元々の僕の「ちょっとしたアイデア」というのは、(マンデルブロ集合のカラー版によくあるように)再帰の繰り返しに応じて色を変化させてみたいということだったのだが、時間的にランダム変化しているRGB値をさらに再帰的に繰り返す「iter」の回数に対応して段階的に変化させる、というこのアイデアは、どうも上手くいきそうもない、という気がしてきた。 いろいろ実験してみた(最後の直前に「color = color / n;」としてみると、段階は出てきたが輝度だけで色彩は変化しない)が、今日の結論としては、画面全体のカラフル化というのはこの枠組みでは駄目そうだ、というところである。

2024年5月19日(日)

日本音楽知覚認知学会からは、「2024年度秋季研究発表会 : 2024年6月8日(土)・9日(日), 神奈川大学横浜キャンパス」に関して、プログラムが このように 届いたが、この前週には大阪日帰りでの「イメージラボ同窓会」があり、この翌週には名古屋での日本時間学会大会で発表があるので、今年はパスと決めていたので、何もなく過ぎていく。

今日は名人戦第4局2日目である。 昨日は帰宅の必要がある研究室でなく自宅の自室だったので、封じ手の儀式をしっかりライヴ鑑賞できた。 今日は朝9時の「封じ手の開封」からじっくり見届ける予定だが、残念ながら午後にJoyJoyヒトカラに出掛けるので、タイトル戦の終局の瞬間をネット観戦する機会はまた次にお預けとなる。

昨日もそうだったが、今日もまた目覚める瞬間にフト思い付いた実験のアイデアがあり、さっそく名人戦の前にやってみた。 要するに、昨日じっくりGen/jitterのCodeBoxの中を眺めていたので、これを最もシンプルなところから操作して、このフラクタルのアルゴリズムを完全に理解してしまおう・・・という境地に達したのだ。 そして実験してみたのが この実験動画 である。 画面左側のパッチで、マウスカーソルの置かれたパラメータの変化とグラフィクスの変化を確認してみたのだが、要するにこのアルゴリズムは、(1)torusを変形させて、(2)実数値ラジアンの回転によって平面的に変形し、(3)「iter」によって再帰的に隣に縮小(拡大)して並べる、と整理できた。 その細かいパラメータを全てMax8からGen/jitterのパラメータに割り当てて変化させてみると、これまで惹かれてきたような興味深いフラクタル生成を実現できた、ということなのだった。 ずっと去年以来、詳細不明なまま遊んできたこのアルゴリズムの本質にまで到達したというのは、地味ながら自分としては大きな進展である。

2024年5月20日(月)

「含浸剤を塗るだけで既設コンクリートでもCO2吸収」という驚くべきニュースが届いたが、それより驚いたのは、とてもわかりやすい この解説記事 が、有料登録しないと読めない「次ページ」に行かず、1ページ目だけで必要な情報がだいたい見れるという太っ腹だったところだ。

昨日のJoyJoyヒトカラでは5日前の6時間69曲に続いて6時間68曲と、まずまずの出来高だった。 喉が枯れないように上手く選曲する、というテクニックも少しずつ上達しているようである。 普段は一杯になると捨てて新しいプリントを持参する マイリスト なのだが、先月末(4/30)から昨日までの4週は、久しぶりに「カブりを避けてみる」というのをやったので、ちょっと頑張って こんなリスト を作ってみた。

これによると、左端■□□□□の4/30(61曲)は基本的に「まずは歌いたい曲」、そして2列目□■□□□の5/7(61曲)、3列目□□■□□の5/14(69曲)、4列目□□□■□の5/19(68曲)、とそれぞれの選曲の理由が、自分としては良くわかった(詳細省略)。 4回全てに歌っていたのは、(1)ウォームアップで最初に歌う「ワインレッドの心」、(2)間奏のところで「死ねプーチン!!」と絶叫する「時代遅れのRock'n Roll Band」、そして(3)アカペラの平田クンに教わった「魂のルフラン」だけであり、計258曲から重複を除くと241曲となった。 時間の制約からこの4回ではまだ歌っていない曲も多く(約50曲)、(1)季節が違うので今は歌わない(シーズン中は必ず歌う)曲、(2)一度も歌ったことがない(リストにあるがベタな)曲、などもさらにそれぞれ20曲以上はあるので、まぁ、「マイレパ」としては「約300曲」という感じになる。

昨日の名人戦第4局は、2日目の午前は両者がそれぞれ桂馬を2回ずつ跳ねただけ・・・というところまで見届けてJoyJoyに行ったのだが、豊島九段が一矢報いるという結果になっていた。 そこで 棋譜データベース に行ってみると、いつものようにまだ昨日の棋譜は載っていなかった。 最近ではこのサイトでは棋譜が見れなくなった(;_;)ので、VivaldiとかChromeに棋譜URLをコピペする手間も生じていた。 ところがたまたま、藤井聡太に特化した 棋士・藤井聡太 永世八冠への道 というコアなサイトを発見し、さらにこのページ内の棋譜はFirefoxの古いバージョンでもちゃんと見れる、と確認できた。 いいサイトがあったものである。 今後はここに行けばいいのだ。

2024年5月21日(火)

昨日は某バイトの初日だったのだが、この件はいろいろと差し障りがあるので、この日記で触れることはほぼ無い模様である。 そしてさらに別の某バイトについて電話して、明後日に面接に行くという予定も立って、今日は「履歴書」作りというのが唯一のお仕事である。 今日は奥さんが静岡の美術館に出掛けるということで(部屋で大きな音を出してもOK)、5ちゃんからたまたまネットの イアン・ギランが選ぶ「お気に入りのディープ・パープルの隠れた名曲5選」 なんていう記事を見つけて、古いところで Mary Long とか Into The Fire に続いて Lazy とかを聴いた。

ところでYouTubeというのは画面の右側に「関連動画」が並んでいて、思わず Deep Purple - Made in Japan などという懐かしいものを見つけて、聴き始めてしまった。 これは高校生時代に、比べものにならない悪い音質ながら、相当に聞き込んだ(→軽音のバンドで実際にたくさん演っていた)ものである。 さらに続くものとして、このページの右側には Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon とか Led Zeppelin - IV などもあり、スクロールするとどんどん現れてきて、キリが無いのだった。 今日はこれらを聞きながら、幸せに一日を過ごすことにした。

今月上旬から「太陽フレアによって地球磁場が乱れる」というニュースはあったものの、自分のクルマにカーナビすら無いのでGPSへの影響などはあまり身近ではない・・・と思っていたが、ネットニュースから届いた以下の写真はなかなか凄かった。 現代では、「田植え」もGPSを利用して自動運転しているようなのだが、そのGPSが磁場の乱れによってこのような稲が植わってしまった、というのは、なかなか笑えない現象である。 23年前に、SUACの周囲を囲っている水路の水ゴケに対応した お掃除ロボット を作った身としては、ちょっと懐かしかった。

ちなみにこの「お掃除ロボット」は、2年後にディファレンシャルGPSを使ったバージョンに改良するというプロジェクトに発展して、当時の松原学科長がそういう業者を見つけてきて進める・・・という方向に進んだので、「その後」については僕はノータッチとなった。 だいぶしばらくして僕がGPSを使ったのは2019年の12月、準ゼミ・持田さんの作品企画(SUAC「出会いの広場」を歩き回る体験者の位置座標を高精度検出して、南棟4/5階からそれを追跡投射する動的プロジェクションマッピング)のために「GPS→WiFi」システムを開発し( メイキング )、 「出会いの広場」での実験 を行った頃である。 この持田さんプロジェクトは、その後、COVID-19のために全てストップしてしまったのが、何とも残念なのだ。

2024年5月22日(水)

今年の夏の天気のニュースを受けて ここ を調べて知ったのだが、これまで「エルニーニョとラニーニョ」だとばっかり思っていた「対」の現象は、正しくは「エルニーニョ」と「ラニーニャ」なのだった。

エルニーニョ現象とは「エルニーニョ・南方振動(ENSO)」での温暖な局面を指す用語で、「南米の太平洋岸沖合を含む中央太平洋および東中部太平洋の赤道域(概ね日付変更線と西経120度の間)にて発達する暖かい海流が関与している」という。 ENSOとは、中央太平洋および東太平洋の熱帯域で発生する海面水温(SST)が上昇しては下降する振動ということで、エルニーニョ(スペイン語で「神の子」)はその温暖局面、逆にENSOの寒冷局面がラニーニャ(スペイン語で「女の子」)なのだ、とここで覚えた。

どうして真逆の両方の用語がニュースになっているのか・・・と調べてみたら、『気象庁は2024年5月10日、去年の春から続いている「エルニーニョ現象」は終息に向かい、今後、平常の状態となる可能性が高く、その後「ラニーニャ現象」の発生する確率が高まっていると発表しました』というニュースに辿り着き、これでようやく全体像が理解できた。 色々と「風が吹けば桶屋が儲かる」式の関係性があって、結論としては今年の夏は「猛暑と大雨」ということらしい。 今年の夏については完全に予定が無いので、まぁ、そんなものかなぁ・・・という結論になった。

Sketchingコミュニティからは、「Call for Images for “Make: Wearable Electronics” book」というアナウンスが「Deadline: Wed, May 29th」という1週間前になって届いた。 SketchingコミュニティのメンバーであるKate Hartman女史が10年前に出版した Make: Wearable Electronics の続編を出すために、このテーマでのプロダクトやプロジェクトの写真を求めている、というものだった。

僕がこれまで関わってきた多くの学生インスタレーション作品などのプロジェクトには、残念ながら「Wearable Electronics」というのはとても少なくて、2013年の碧風祭での樺山さんの作品のために作った「光るワンピース」ぐらいである。 BGMがアリモノなのでYouTubeに上げていないが、本人が作った 作品紹介動画 は素敵である。 ただし、これは動画であり、さらに求められている「Please include up to 5 high resolution images (minimum 2000px on the shortest side)」という解像度の条件も満たしていないので、ちょっと応募できないのだった。

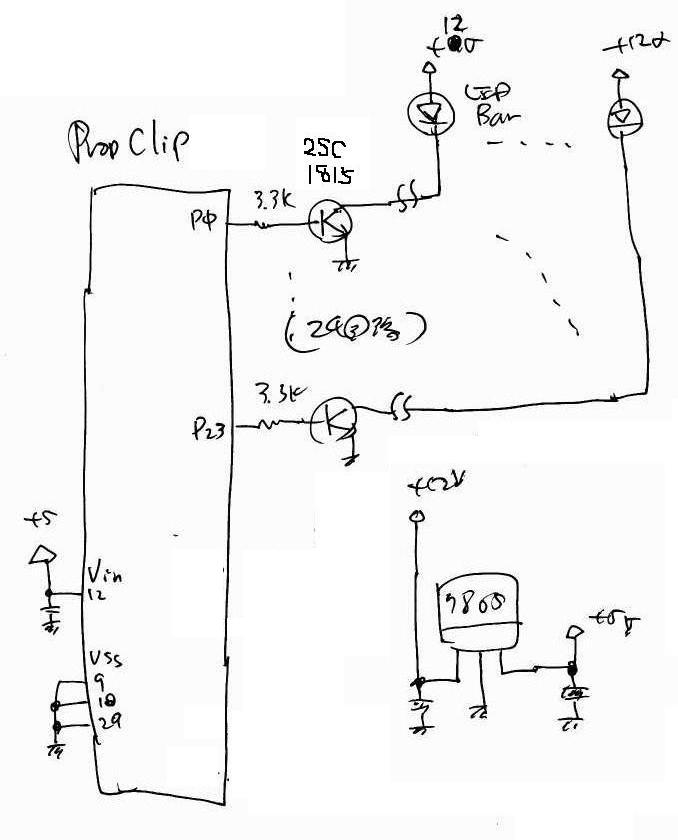

見返してみると、メイキング (1) (2) (3) (4) (5) の様子もなかなか懐かしく、テープLEDの発光プログラムを樺山さんが自分で全て作れるように、外部テーブル参照とマクロ関数を活用するように僕がPropellerプログラムでお膳立てしていた。 それでも、この枠組みを理解して、ちゃんと自分自身で厖大な発光パターンを作ったというのは、流石なのだった。 発掘してみたが、以下がこのシステムのPropellerプログラムである。

kabayama004.spin