RRR日記(6)

長嶋 洋一

2025年2月14日(金)

「イベントドリブン」が好きなので、常に「何か目標(期限)がある」・「依頼が来た」・「実験/試作の仕掛かりがある」というような状況に自分を持っていく・・・というのが、僕の基本的なスタンスである。 ところが RRR日記(5) の最後のあたりで、某バイト[2]の「ロボット教室」の関係でとりあえず依頼されていたYouTubeサンプル実験動画を、頑張って作成して以下のようにずらりと並べてしまうと、エアポケットのように「今日、今から、取り掛かるべき事」が無い・・・という状況になっている事に気付いた。 このあたりが、SUAC時代であれば、あれこれ雑事が飛び込んできたり(ぼちぼち後期の課題制作合評が終わって、いよいよ前期入試の時期だろうか)、 多数の学生作品 の制作支援をしまくっていた日々との大きな違いなのだ。

発表応募しているJASMIM(日本音楽即興学会)から「採択通知」メイルが来れば、これをトリガとして「Arduinoテルミン」の実験を再開継続して発表のネタを整理していかなければならないし、ストップしたままの某万博関係プロジェクトに関するメイルが届けば、こちらも超絶多忙スケジュールが想定されるのだが、いずれもドライブするためのトリガがかかっていないので、まだまだ「待ち」の状態なのだ。 もちろん、購入してまだ実験していないセンサやデバイスも手元にはあるので、またまた新たな電子工作を始めてもいいのだが、やはり「キッカケ」というのは大事で、テンションが上がらないままダラダラ始めるというのは避けたいのである。

ということで、今日は晩に某バイト[2]に出掛けていく予定はあるものの、ある意味で「ネタを求めて」ネットを彷徨う感じで一日が過ぎていくことになった。 せっかくの日記の新しい項目なのだが、このまま以下に何も書かれていなければ、そんな感じで一日が過ぎ去った・・・という「日記」になりそうだ。 まぁ、そういうのも「RRR」(→定義は RRR日記(1) の冒頭にある)の醍醐味だろうか。

2025年2月15日(土)

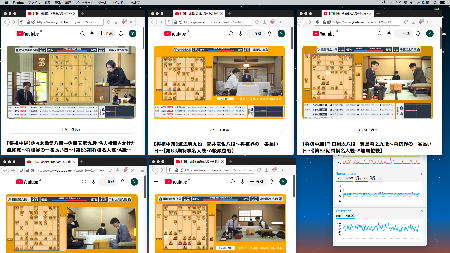

今日と明日は王将戦(藤井vs永瀬)の第4局なのだが、いつものAbemaTVと違ってこの棋戦は有料中継のみであり、その撒き餌として「午前中だけYouTube[囲碁将棋プラス]で無料配信」というのをしているのを見つけた。 サブスク時代なのでこういう登録をするのもいいのだろうが、フリーウェア→オープンソースと「無料」を重視してきた世代なので、なかなか踏み出せない自分がいる。

昨日の某バイト[2]では「ロボット教室」2クラス合体で計9人を相手に楽しい時間を過ごしたが、同じ学年でも教室ごとにカラーが色々に違うところが面白いと思う。 せっかく作った「Arduinoで遊ぼう」動画集が整ったのを機に、 ASLのページ の上の方に「New」として加えて、さらに全体の品揃えをばっさりと変更して、「SUAC以後」のページを上の方に移動させた。 項目としては別に増減は無いのだが、構成としてはだいぶ変わった気がする。

SUACの佐藤先生は僕と一緒にSUAC開学の2000年4月から教員をしてきたのだが、1年違いで今年が定年となる。 ただしその「最終講義→懇親会」という来週末のイベントの案内が届いていたものの、「ロボット教室」のお仕事とバッティングしていて泣く泣く「参加できません」と返信していた。 ところが、同様に金曜日では無理という人がいたためか、翌日の土曜日の昼間に、1期生が集まって謝恩会がある・・・との連絡が届いて、無事にそちらに参加できる事になった。 これは感謝感謝である。

今日は、過去に情報をゲットしてURLをブックマークしていたサイトを調べる、という作業を進めた。 最初に行ったのは HOW TO GET WHAT YOU WANT という上のようなサイトで、どうもここではテキスタイルを中心に色々と「作る」ことが満載なのだが、このページは「センサを作る」というテーマに特化したものである。 ただし、ずらーーーーりと並んでいることには圧倒されるのだが、ある意味で「似たようなものしかない」ということもあり、ここをブックマークした当初の衝撃はだいぶ減衰していた。

次に行ったのは、その名も Physical Computing Lab というページで、色々な面白そうなパーツのストアだった。 その中で気になったのが Baron-4WD Arduino Mobile Robot Platform with Encoder という「Arduino自走4輪ロボット」というもので、「残りわずか」などと書かれていて、思わず速攻でポチしそうになった。 これは「ロボット教室」の「ロボプロ」にも遜色無いものなのだが、このキットの製作事例YouTube (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) をザザッと眺めてみて、これはちょっと駄目っぽい・・・と断念バーグした。 これなら「ロボプロ」のキットの方がマシ、という判断である。

ネットニュースでは「アップル、週明けに新製品発表へ。iPhone SE 4やMacBook Airなど予想される製品は?」なんてのもあったが、こちとら古い古いMacを古い古いOSのままで古い古いアプリケーションと道連れで使い続けているので、まったく関係ないのだった。 Windowsの方でも、10とか11とかの話題(僕は全然分からない)が時に沸騰するようだが、「最新に飛びつかない」・「人柱にならない」という原則は今後も続くだろうと思われる。

2025年2月16日(日)

今日はネットニュースからナゾロジーに行って、 「若い頃は楽しかったのに…」ゲームが面白く感じなくなる理由 というページからアンヘドニア(アネドニア)という用語を初めて知った。 加齢による更年期障害でそういう時期を自覚したのは10年前ぐらいだったのだが、ここ数年でも自覚したときがあり、 ここ とか ここ とか ここ とか ここ とか ここ とかを眺めてみると、かなり合点がいった。 ちょうど昨日あたりの状況(とりあえず着手する事がなくて時間を持て余す)も、「プチ・アンヘドニア」みたいなものだったのだろう。

ただし、 ここ にある「アネドニアのタイプ」というのが、「社会的アネドニア」・「身体的アネドニア」という2種類というところと、「アネドニアの症状を改善する方法」として「適度な運動」・「専門家への相談」・「社会活動」という3項目なのには、ちょっと個人的に納得がいかなかった。 むしろ、 ここ にあった「脳の可塑性(柔軟に適応する力)を活かす」4項目、「新しい体験を意識的に増やす」・「運動を習慣化する」・「生活リズムを整え、十分な睡眠を確保する」・「社会的なつながりを大切にする」の第一項目のポイント「新しい体験に意欲的になること」に注目した。 これは上の「アネドニアのタイプ」が2種類という部分に持った違和感と呼応していて、「社会的アネドニア」・「身体的アネドニア」だけでなく、いわば「自覚的アネドニア」についても意識するという対策である。 この日記(Part5)の冒頭にも書いたように、僕のイベントドリブン自己管理というのもこれに関係していて、さらに細分化すれば「ニーズ指向」・「シーズ指向」といういつものテーマに繋がるのだ。 まぁ、こんな事を考えたのも、今週末に佐藤先生や1期生たちと再会できることになった、という「社会的チャンス」が契機となっているのだが。

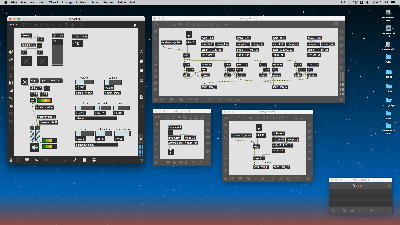

そして初めて行ってみたのが、上の「Arduino ProjectHub」という事例集のページである。 かつてはProcessingのサイトにも、こういう「作品事例集」という感じのページがあったのだが、現在では何故か消えていた。 しかしArduinoコミュニティの方は、まさに玉石混交、膨大なものが並んでいて、ここから新しいチャレンジのネタを拾おう・・・という魂胆なのだ。 ブラウザの1画面に4つのサムネイルが並んだ状態にして、「1ページ」あたり60件のプロジェクトが並んで全部で94ページあるので、総数は5600件を超えることになるのだが、せっかくなのでどんどん下に行けるところまで調べていき、気になったものを以下にメモしていくことにした。 果たしてどうなるか。

・・・そして長い長い一日が終わって、上のようにメモも並んだ。 Webページの下に進むとそこから次のコンテンツが出てきてページとしては新しくならない、という構造のため、ちょうど1/3の32ページあたり(約2000件)まで見たころで、あまりに画面がモタモタしてきたので、何時間かかけた作業がここで終了となった。 まぁ「歩止まり」(タイパ)としてはなかなかショボいとも言えるものの、参考情報程度のものもあれば、実験してみたいネタもあり、これは大きな収穫となった。

- Theremino: a theremin made with Arduino 「Arduino UNOでテルミン」というそのものズバリを発見したのだが、超音波センサを2系統使うのでそれぞれのセンサは完全に反対方向を向いていて、さらにピッチはクロマティックで誤差が大きくジャンプしていた。これならSHARPの赤外線距離センサの方が上等だろう

- Magnet Levitation with Arduino 磁石モノのインスタレーションである。ホール素子を使って、上部の電磁石をPWM間欠動作させて、空中に永久磁石を浮いた状態で保持する・・・というものである。面白いのだが、以前に作った「マグネット尺取り虫」のような「動き」が無いこと、ゲーム性がちょっと乏しいことから、ここにリンクを置くだけとした

- Arduino MIDI Poly Synth - MiniSy (Musical Instrument) MIDIを受けて3音ポリで鳴らすというシンセなのだが、初めて見た「MIDI受信割り込み」の使用例として、音源はともかくチェックしてみたいという発見である

- Mind Control Drone これはタイトルに釣られてメモしてしまったが、まぁネタものである。遠くに飛んでいかないように紐で繋がったドローンをリモコンで操作するところに、脳波センサ情報からマインドコントロールする・・・というものである

- OPEN LED RACE これは「個別LEDテープ」を長く長く使った事例としてメモした。ゲームとしては結局「ボタンスイッチの連打連打」というものなのだが、まぁそういうシンプルさも良いのかもしれないのかな

- echoTrek - Digital Delay / Echo - Audio Effects with Arduino これはなかなかの力ワザであり、ArduinoのA0からのオーディオ入力をタイマ割り込みで内部SRAMにギリギリまでバッファリングして、ここにエフェクトを加えてPWM出力からオーディオ出力してやろう・・・という野心的なものである。スピーチ音声であればこれでも出来るということらしい

- DIY Rotating LED Display - Arduino at it‘s best. これは以前に見たことがあったプロジェクトで、回転するLED列に表示させるディスプレイとしては高度なものになる。WiFiでデータを飛ばさないといけないのだが、もっと簡易型に改造してみる余地がありそうだ

- Electuno - Hammond organ simulator for NANO 「ArduinoNanoでハモンドオルガンを」という、ちょっと眉唾っぽいタイトルである。ソースとかは別サイトなので、後でチェックしてみたい

- Theremino またまたあった「Arduinoテルミン」(超音波センサ*2)だが、こちらはさらに酷いサンプルとして記録しておこう(^_^;)

- Automatic page turning machine ちょうど今、「ロボット教室」(アドバンスクラス)でページめくりロボット「メクリン」をやっているのでリストに追加したものの、まぁ中身は同じでこちらの方がややショボかった

- Ball and Plate 直交した位置関係にある2つのサーボモーターでテーブルを突き上げ制御して、テーブルの傾きを3軸加速度センサで検出してフィードバック制御する。ボールを突き動かしてもサッと反応して「落ちない」というのは面白いのだが、何かあと一つ、工夫が欲しい気がした

- Self Balancing Triangle Robot | Balancing Inverted Triangle Tの字の構造の不安定な「案山子」ロボットがフィードバック制御で倒れない・・・というものだが、残念ながら両腕がショボい段ボールで伸びていて、その両端は超音波センサだった。パーツを変えれば可能性があるかもしれない

- MIDI Merger and Patchbay これはちょっと眉唾モノである。一応「MIDI.h」を使ってMIDI受信割り込みハンドラで2系統のMIDIをマージしているように見えるが、両方から高密度でMIDI受信した際にどうなるのか、ちょっとかなり怪しい

- NeoPixel Game Console これはNeoPixel(個別LEDテープ)を2次元的に敷き詰めているのでかなりの「力技」となっている。原理的には出来ることは出来るものの、「大変さ」が先行してしまうので、とりあえずメモに残しておくことにした

- Gravity Simon Game 1978年に流行ったというSimon Gameを再現したものだという。何音かの提示されたメロディーを聴き覚えて再現する、というもののようで、3軸加速度センサを使えば実装可能なのだが、ちょっとだけ「違う」感が残った。あと一歩、何かが欲しい気がする

- Infinity mirror clock これはNeoPixelをうまく見せる仕組みとして要チェックである。文字盤の外周をぐるりと一周させるようにLEDテープを配置して(円の中心方向を向ける)、後ろにミラー、そして前面には透明アクリル板を置く事で、反射が減衰しつつ無限に続く、というのは素晴らしい。このアイデアは何かに使えそうな気がする

2025年2月18日(火)

今週は過去の蓄積データの整理に着手して、ほぼ何も成果が出てこない時間を費やしている。 今日と明後日には久しぶりの通院などもあるが、未だ「新しいシステム」の着想には至っていない。

そんな今朝のニュースは「北海道 網走で『流氷接岸初日』発表 平年より13日遅い観測」というもので、 冬の北海道 を思い出した。 思えば、2010年12月の ロシアツアー に行くために、現在でも活用している本格的なダウンコートと共に、初めてユニクロのヒートテックや股引とか防寒ジーンズとかを仕入れて、頬の皮膚感覚で「あぁ、今は-10℃ぐらいだ」と判るように寒さに強くなったために、札幌での学会出張(NLP)というのに女満別に飛んで、網走で流氷観光船「おーろら」に乗ったのだった。

あの年は、 ★→ ★→ ★→ ★→ ★→ と、刻々と近づく流氷情報を追って、遂に1月21日には「網走到着」を確認できたのだが、地球温暖化の現在では1ヶ月近く、遅れているのを実感した。 そして3月には東日本大震災があったのだから、なかなか激動の時期だったのだ。

同じ時間帯には、BBCのニュースとして 海氷面積が過去最小に 北極と南極の両方で減少 というのも届いていたが、まさに「極地の氷」も「オホーツクからの流氷」も、地球温暖化の現象として、両者は呼応しているのだろう。

2025年2月19日(水)

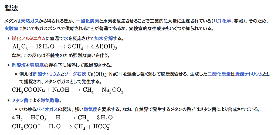

今日は、昨日から続いている(始まってしまえば途中で終われない)過去の蓄積データの整理をさらに続けて、午後にはJoyJoyヒトカラという予定である。 ネットニュースとしては、過去にも予告があって知っていたが、 【2月で生産終了】カセットテープは生き残ったのに、なぜ「MD」は消えてしまったのか? というのが、いよいよその期限ということで活況だった。 以下、もはや死語になっている単語(若い人は知っているだろうか?)には色を付けて、ちょっと振り返ってみたい。

以前にもどこかで書いていたと思うのだが、僕は小学生の最後あたりから「ラジカセ」の「カセットテープ」に深夜放送などの「エアチェック」を録音して、さらに中学生〜高校生の間にも色々と聴き込んでいた「プログレ」などの「LPレコード」も録音して、手持ちの「カセットテープ」はどんどん増えた。 「スタジオに2台のフルコンを並べて、坂本龍一と矢野顕子(当時は夫婦)がアドリブで交互に弾き競った」などという貴重なものもある。 そして大学生になると「ダブルカセットデッキ」(カセット両面を倍速で同時ダビングできるAIWA製)を使って、FM放送の「エアチェック」をするようになり、これは社会人になっても続いたので、大阪・ササヤ書店で仕入れる合唱の楽譜と共にNHK-FMの「バロック音楽の楽しみ」で合唱曲の録音は膨大に増えた。

SUACの研究室では2000年頃から、これらの「カセットテープ」をSonyから出てきた「MD」デッキに全て「ダビング」する、という作業を開始したが、約2000本の「カセットテープ」をアナログ的に接続して約700枚の「MD」に「ダビング」するのに、約5年かかった。

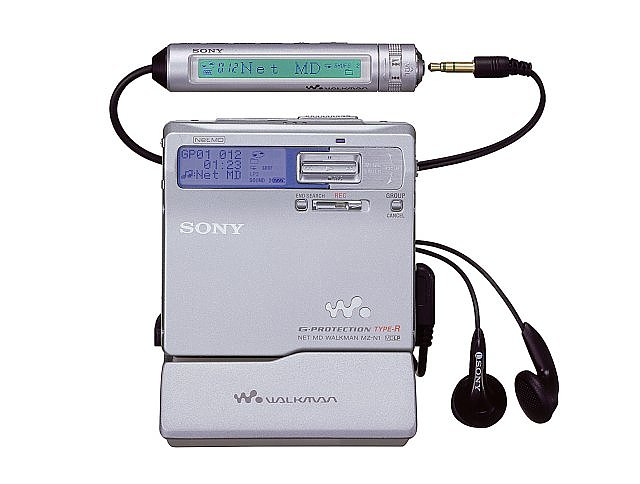

その後2002年には、情報処理学会音楽情報科学研究会で発表した 宇宙人音楽と人体音楽の作曲事例報告 のうち後半の「人体音楽」のところで紹介したように、Sonyから出てきた上の「Net MDウォークマン」のラジオCMのために作曲する・・・というお仕事が舞い込んだりした。 ただし「Net MDウォークマン」は、その直前にAppleから出てきた「iPod」 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ によって駆逐され、ヒットすることなく消えていった。

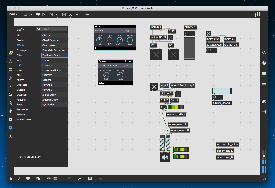

そして「MD」は機械的回転機構があるためにいずれ劣化して使えなくなる、という危惧から、Sonyの「WAVファイル書き出し機能付きMDウェークマン」を仕入れて、約700枚のMDの全てをWAVファイルに変換して、さらにフリーウェアの「All2mp3」を使ってmp3化する・・・という作業をするのに3年ほどかかった。 現在では、上のような品揃えで、計12,794ファイル、総計72.66GBほどのmp3ファイルを持っているのだが、これを全部聞くだけの時間は無い(1分も寝ずにぶっ続けに聞いてもマル1年以上はかかる)ので、僕はこの全てを聞くことは絶対に無いのだ。

2025年2月20日(木)

この日記のPart(5) の「2025年1月30日(木)」のところに書いていたように、先月末にCPAPを装着してのPSG検査を受けたが、その結果と今後の引き継ぎのために朝から日赤に行った。 日赤が検査入院費用(約4万円)を取りっぱぐれないようにする意味合いもあるのだが、まぁ「結果を聞く」だけという気楽な通院であり、まずは院内のコンビニでカフェラテを仕入れるという変な患者となった。

この日記のPart(4) の「2024年11月8日(金)」のところに書いていた、CPAP使用前のPSGでは、睡眠時無呼吸症候群の指標AHI=26.1だった。 AHIが20以上の「中等症」ということでCPAPを開始したのだが、今回のPSGでは、なんとAHI=1.4だった。 これは相当に効いている、ということであり、今月までは日赤がCPAP治療を受け持っていたのだが、いよいよ来月からは行きつけの耳鼻科(日赤への紹介状を書いてもらった)に移行することになった。

6ヶ月先の8月に、心臓エコー検査の予約を入れたものの、まぁ、出張とかで外泊する以外は、毎晩欠かさずCPAPを装着して寝ることになる。 たいてい夜中に一度は起きて、あれこれしないといけない面倒臭さはあるものの、昼間にフト眠くなる時間がゼロになったというのは画期的であり、まぁこれは基本的にずっと続くことになるのだろう。 3割負担で月額4500円程度の機器リース「治療」であり(消耗品は保険内で無償交換)、「1日あたり150円」と考えれば、こんな割の良い健康法はなかなか無さそうだ。

2025年2月21日(金)

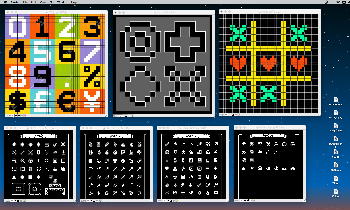

遂にきた。 日本音楽即興学会(JASMIM)からの「今年度の発表申込につきまして,採択が決定いたしました」という淡白なメイルが届いたことで、今年2025年の初めての学会発表(3月・神戸大)が決定した。 この日記のPart(5) の「2025年1月8日(水)」のところに書いていたように、JASMIMでは発表応募の時に提出した「概要」が当日の予稿集に載るので、この内容はこれから変更できないが、どのように転んでもいいように記述していたので助かった。 発表の主眼は(2)(3)(4)となって、(1)はチラッと触れるだけになりそうだ。

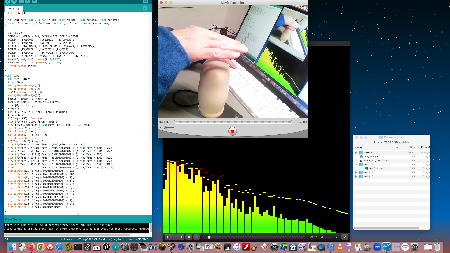

そこでさっそく、これまでに実験してきた「Arduinoテルミン」の動画について調べてみたところ、なんとYouTubeにアップした動画の「手元Backup」movieは、何故か全てオーディオがmuteされていた、と発見した(^_^;)。 5本の動画をまとめてmp4に変換exportする際に、最初の1本だけ元々オーディオOFFだったので、次からの変換の設定も無音になったらしい。 そこでYouTube管理サイト(Studio.YouTube)に行ってタイムスタンプを確認し、最近入手した「MacX YouTube Downloader」を使って、HD品質(1920*1080)で改めて以下の実験動画を全て手元に戻した。 なんせJASMIM大会の開催される神戸大ではネット接続が保証されていないので、ローカルに動画を持つ必要があるのだ。

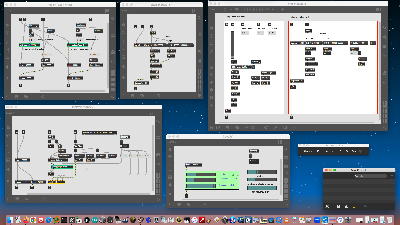

発表の(1)については、上の5本の動画の一部を紹介して、さらに竹内さんから入手した5本の動画もあることで、もう十分であると確認できた。 発表の主眼である問題提起については、(3)も関係してきそうな雲行きであり、この残り(2)(3)(4)こそが、僕がJSAMIMで議論したかったことなのだ。 こうなると、「Arduinoテルミン」(いったん棚上げしている)のさらなる改良よりも、発表(2)(3)(4)に関連して、久しぶりにMaxの方での作業になるのかもしれない、と気付いた。 待ちに待ったトリガがかかってきたので、頑張って進めていこう。

そしてさっそく、 このYouTube動画 とともに、 この日記のPart(4) の「2024年11月2日(土)」のところから、Seeeduino Liteに繋いだGrove - TF Mini LiDARを発見して、今回はいつものSHARPの赤外線距離センサでなく、こちらを持参することにした。 試してみると、ちょっとセンサ精度が悪くて連続ピッチのダイナミックレンジが悪かったので「移動平均」でちょっと誤魔化したが、まぁ「非接触テルミン風コントローラ」のサンプルとしては、性能は低いぐらいが適当なのだ。

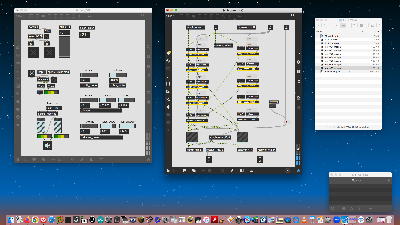

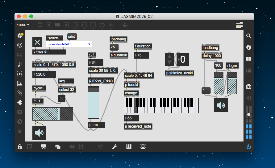

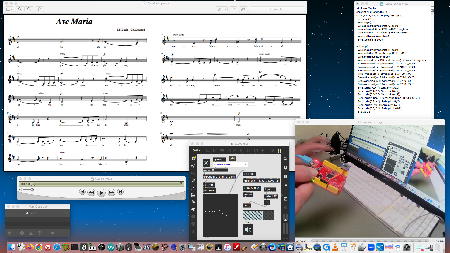

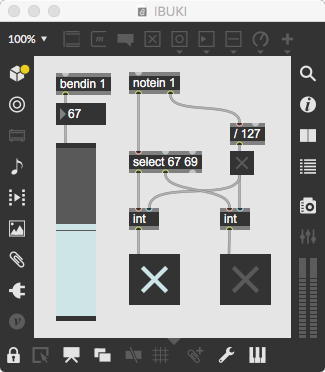

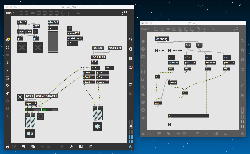

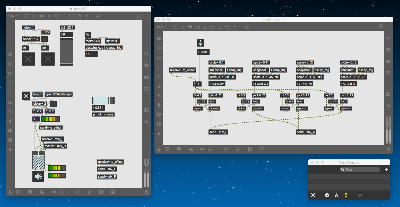

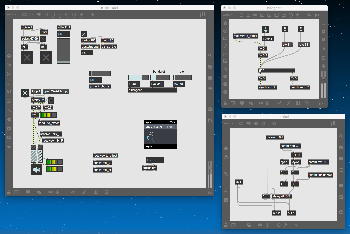

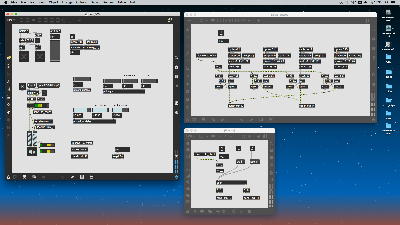

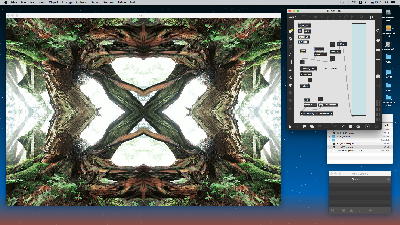

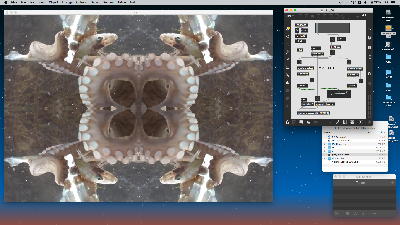

今日は晩に某バイト[2]に出掛ける予定があるのだが、トリガのかかったイベントドリブン男は一気に、午後にこのMaxパッチを拡充させて(実際のところは、ゼミOGの清水秋月さんが制作した「世界キーボード」というインスタレーション作品のために彼女が制作した「世界各地風のBGMとスケール」をフルに活用させてもらった)、上のようなプレゼンDEMO用のMaxパッチが完成してしまった。 要するに連続ピッチでなく「離散量(Scale Based)テルミン」の事例として、色々なスケールで鳴らせばいい・・・という主張に沿った格好のサンプルとなった。 これはJASMIMでの議論のタネ(問題提起)となる材料として十分なものであり、いつものようにKeynote(Powerpoint風)のプレゼンを作らずに、多数の動画とMaxデモで乗り切るという作戦の準備はほぼ整った。

2025年2月22日(土)

今日は佐藤先生の定年退官祝いランチミーティングに出掛ける日であり、そのテンションで、ふと「メトロイド + エミュ」という検索をしてみた。 僕はこれまで、興味が無くて(新システムを生み出すより面白い事があるだろうか?)全く「ゲーム」というものをして来なかったのだが(「数独」は「パズル」なので別もの)、唯一、KAWAI時代にハマッたのが、初代ファミコン(+ディスクシステム)の伝説のゲーム「 メトロイド 」だった。 任天堂絡みのお仕事のために仕事場に堂々とファミコンが鎮座して、お仕事の合間?に約1年間ほど、ずっとやり続けていた時期があった。

膨大なダンジョン惑星の中にいる主人公メトロイド?が成長しつつ最終的にラスボスを倒して脱出するとかいう典型的ゲームなのだが、普通に終わる(宇宙服姿のメトロイドが手を振っている)エンディングだけでなく、より早くクリアできるとヘルメットを脱いだメトロイドが実は金髪の女性だったり、さらに早くクリアできるとメトロイドがレオタード姿になったり、真偽不明だが最速の場合「ビキニエンディング」という噂もあった。 そのため、ゲーム途中でディスクシステムに進行状況を書き込む(ROMカートリッジの「ふっかつのじゅもん」は不要)幾つかのステップで長大な工程を分割してジャンプしたり、攻略本に載っていたマップを入手したり、攻略本に載っている「ワープ裏技」(隠し通路)を駆使したりしていた。

過去には、ニンテンドーDS版の何かの後継メトロイドが、「ゲームクリア特典」として初代メトロイド(エミュレーション)も選べるようになっていて、僕はとてもその本家後継メトロイドを攻略出来ないので、ゲームの得意な友人にギャラ付きでクリアしてもらって「特典直行カートリッジ」を受け取った。 ただし初代をやった時から20年ぐらい経過していて、マップも忘却、コントローラの操作も駄目、ということで断念バーグして、そのDSもカートリッジも、近年の断捨離で捨ててしまった。 何故か今朝は、そのメトロイドという単語が蘇ったのである。

このページ によれば、Windows11の環境下で、「NESエミュレーター:Mesen」・「NES Metroid HD Pack」・「USメトロイドのRomファイル」を準備すると、NES(初代ファミコンの米国版)のメトロイドが再現されるという。 このページ によれば、「唯一の目的は、これらのゲームが消滅しないようにすることです」ということで「あなたがお使いの機器でこのロムをプレイするには、Mameエミュレーターをインストールする必要があります」という「Metroid ROM」データを提供していた。 このページ 「スーパーメトロイド研究所」では、多種のメトロイドのROMデータというものが並んでいたが、「攻略法」というページも相当に充実していた。 このページ には懐かしいスクリーンショットが並んでいたが、このバージョンでは「アイスビームとウェイブビーム(波動ビーム)はどちらか片方ではなく両方の機能を統合したウェイビーアイスというビームになりました」というズルい改良があった。このどちらにするかで悩むのが初代の魅力なので、これは本当にずるい。

以上が、その「メトロイド + エミュ」という検索のメモであるが、別にこれでどうするという事ではなくて、この伝説的名作については、世界中にこれだけ、こんな苦労をしてもやりたいという人がいるのだ・・・と圧倒された記録である。 別にこれを調べたからといって、僕が何か行動に移すという気持ちも時間も無いのだ。

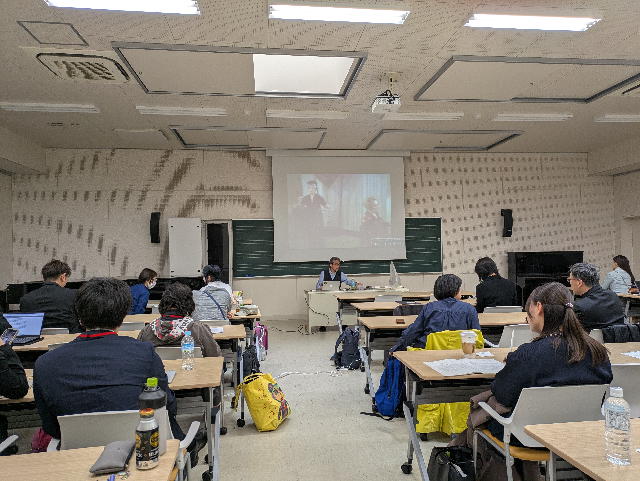

そして上のように、佐藤先生を慕って急遽集まった1期生と楽しい時間(2時間で僕は9曲)を過ごすことが出来た。 もちろん最後の3次会は、僕の初期カラオケレパの源となった渋谷さん、さらに高木さん・竹森さんと、駅南のまねきねこで楽しく過ごした。 久しぶりの浜松駅付近は、積もらないものの雪が舞ってなかなかの風景だった。

2025年2月25日(火)

昨日までの3連休は全国的に寒波で大変だった(土曜日には浜松でも雪が舞った)ようだが、どうやら大きな事故もなく過ぎ去ったようである。 僕は一昨日の日曜には午前と午後に某バイト[2]があり、昨日の月曜の某バイト[1]は塾の都合でお休みだったので、比較的余裕のある時間を過ごしたが、今週はこれから色々と予定がある。 明日〜明後日は奥さんに出掛ける予定があってハムスターと留守番。 その明日は眼科の定期検診(散瞳検査)の後でバスで浜松駅に行って、「ジパング倶楽部」手帳で3月の学会出張(神戸)の切符を3割引で購入予定。 さらに明後日はJoyJoyの予定があって、週末は金曜日と日曜日に某バイト[2]である。

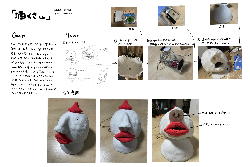

このように書くといつものような感じだが、実は2月から3月に切り替わるという時期なので、いつもと違う大仕事がある。 先週の金曜日・日曜日には「ロボット教室」のミドルクラスの教材「バシャリン」2回目を持参したが、今週の日曜日のミドルクラスは3月になって新しい教材になるので、まず「バシャリン」を部品にバラして、さらに新しいテーマ「メカポンロボ」のサンプルを作っておかないといけない。 一方、今週の金曜日はまだ2月なので別のアドバンスクラスの教材は今のままで持参するのだが、2日後の日曜日のアドバンスでは3月になってテーマが変わるので、土曜日にバラしと新しいサンプル教材の組み立てをしなければならない。 そこで、今日はまずは「バシャリン」のバラし、さらに「メカポンロボ」サンプルの組み立てを進めることになったが、せっかくなので記録をとってみた。 上の写真が「バシャリン」であり、僕は沖縄が好きなので、メロディーとして沖縄民謡っぼい(琉球音階をなぞるだけ)メロディーを鳴らして進むプログラムを書いてみた。

上が、タブレットで作った僕の「バシャリン」プログラムであり、せっかくなので撮ってみたのが このYouTube動画 である。 ちなみに、馭者の頭部にはLEDが点滅する「眼」があるが、これはロボット教室の部品としては存在していない、僕のオリジナル「PWM両極LED」という特別パーツである。

オリジナルのArduinoモノは記録しているものの、毎月のロボット教材については、いちいちこういう記録を撮ることはないので、今回は特別ということになった。 ロボット教室の講師は毎回、教室で生徒たちの写真を撮っては、親御さんにその写真を添付した「報告メイル」を出すということを繰り返しているので、僕の手元にはバックアップのメイル(PDF化)が溜まっているのだが、肖像権の問題があるのでそれらをここで紹介するわけにはいかない。

2025年2月26日(水)

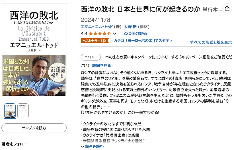

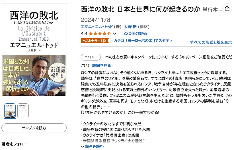

今日はフトしたきっかけから、Amazonで上の2冊を注文してみた。 どうも去年から現在まで、ずっと感じている「世界史的な違和感」の正体が、もしかしたらここにあるかもしれない・・・という期待である。 詳しくは、おいおい読んでから書くかもしれない。

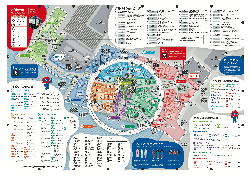

そしてようやく日本音楽即興学会から、上のような大会プログラムが決定したという連絡が届いた。 この学会では、発表カテゴリとして「研究発表」・「パフォーマンス発表」・「ラウンドテーブル」・「ワークショップ」などの品揃えがあって、それぞれ満遍なく網羅された形になっていた。 これでいよいよ、プレゼンの中身をさらに作っていくことなるのだが、まぁ今回はほぼ「movieを見せる」・「MaxパッチでDemo」で十分に時間が埋まってしまうので、それ程のプレッシャーも無いのだった。日本音楽即興学会 第16回大会プログラム 神戸大学大学院人間発達環境学研究科(鶴甲第2キャンパス)C101 ●3月22日(土) 11:00 受付開始 12:00 挨拶 12:10-12:40 発表1:研究発表 音楽体験を用いた成人の心身健康増進プログラム策定における手続きの検証:唾液アミラーゼ、心身の状況のセルフチェック、インタビューによる評価 12:50-13:20 発表2:研究発表 京劇音楽の即興性において芸術的特徴と表現 13:30-14:00 発表3:研究発表 音楽文化振興におけるコミュニティ・ミュージック活動 -集団即興音楽ワークショップの事例からの一考察- 14:20-15:50 基調講演 即興の言語化を考える - 学術の功罪:新しい音楽の形として音楽教育学を構想すること 16:00-16:50 総会 ●3月23日(日) 9:50 開場 10:20-10:50 発表4:研究発表 子どもの創造性を拓く即興的関わり -NHK教育テレビ『あいのて』を手掛かりとして- 11:00-11:30 発表5:研究発表 ジャワ・ガムランによる即興演奏導入の方法 -演奏者間の相互反応に注目して- 11:40-12:10 発表6:研究発表 令和Thereminプロジェクト 13:10-13:25 発表7:パフォーマンス発表 Auracastを利用した即興演奏 13:35-14:05 発表8:研究発表 クラシック演奏家のジャズ即興演奏習得過程の記録と考察 第3報 14:15-15:15 発表9:ワークショップ Networked JamSketchを用いた聴衆参加型ジャムセッションの試行 15:25-16:25 発表10:ラウンドテーブル 音楽教育と「公/私」概念:即興演奏の公共性 16:30 学会賞授賞式,閉会式

1日目の晩には「三宮で19時あたりから交流会」という案内も届いたが、僕はたまたま宿が三宮なのだが、ここは「参加しない」と回答した。 あまり三宮の夜には土地勘が無いのだが、既にあれこれ調べたりしているので、ここはdefault「学会の懇親会には出ない」という方針を貫くことにした。

2025年2月27日(木)

99.5%以上がゴミである5ちゃんねるのニュースヘッドラインを僕がとりあえず毎日ザッとチェックしているのは、たまーーーーーーーーに何かの収穫があるからである。 今日は、【音楽】ピエール瀧「僕の人生を変えたイントロ」当時高校生の石野卓球から教えてもらったアーティストの楽曲とは?というスレ(中身はほぼ毀誉褒貶誹謗中傷の羅列)の下の方に文脈と全く関係なく唐突に書かれていた 空前絶後の超絶ギターソロによる「展覧会の絵」 という書き込みのリンク(32分42秒)を辿ったことで、ここ1年ぐらいずっと塵に塗れていた元を取った気がした。 「展覧会の絵」をピアノソロで弾くとかいうYouTubeはよくあるのだが、これは凄い。さすがの山下和仁氏である。 過去に 「日記」シリーズの記録 のどこかに書いていたと思うのだが、 琴の独奏によるバッハのシャコンヌ (木村麻耶氏)を知った時以来の衝撃だった。

そして今日は「将棋界の一番長い日」だった。 YouTubeでは5局の対局全てをライブ中継してして、上のようにデスクトップ上下2画面に並べると、今回のこのメンバーはとても豪華で見応えする。 昨日の前夜祭に一人だけ「体調不良」で参加できなかったのが誰なのか(渡辺明九段ではない)不明だが、これは今夜遅くまで続くことになる。 21時過ぎにJoyJoyヒトカラ6時間から帰ってきてもまだ続いていることだろう。

2025年2月28日(金)

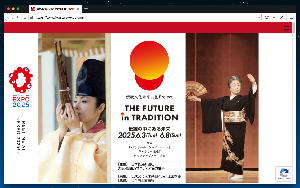

昨日の「将棋界の一番長い日」は結局、「(佐々木勇気八段に負けた)佐藤天彦九段と、(増田康宏八段に勝った)永瀬拓矢九段が、共に6勝3敗でプレーオフへ」という結果になっていた。 そして昨日のJoyJoyヒトカラでは6時間で59曲を完走して、もうヘトヘトである。 今月の成果としては以下のようになった。 先月およびそれ以前の情報は、 この日記のPart5 の「2025年1月31日(金)」のところにある。今日は晩に某バイト[2]に出掛ける日であるが、朝イチで届いたメイルによって、万博の 伝統文化未来共創プロジェクト (ローカル保存:テキストエンコードをUnicodeにする) で、東野珠実さんのサポートとして現地に行く、という予定が確定した。 ただし、スポンサーあたりで難航したために、僕が何か新しいシステムを作るということではなくて、過去に東野さんのために作った「笙ブレスセンサ」を使った彼女のパフォーマンスのテクニカルスタッフ(Maxプログラミング)として協力する感じになりそうである。

- 2025年2月5日(水) 6時間 62曲

- 2025年2月12日(水) 6時間 64曲

- 2025年2月19日(水) 6時間 70曲

- 2025年2月22日(土) 2時間 9曲 (まねきねこ・渋谷高木竹森)

- 2025年2月27日(木) 6時間 59曲

EXPO 2025 大阪・関西万博の2025年6月3日-8日で開催される伝統未来共創プロジェクトの会場:ポップアップステージ南 へご出演又は当日運営等に関わっていただく方全員に「関係者入館証(AD証)」の登録をしていただく必要がございます。 『関係者入場証』を取得する事により、 ・運営時間外に会場の出入りが可能 ・関係者入口からの入場が可能 ・EXPOホールバックヤード入室(関係者のみ) ・入場証取得費は無料(ただし、他のパビリオン等の見学には別途チケット購入要) 等の特徴が有ります。 ※もし登録いただいた方の不参加が決まった場合はその時点でご連絡ください。 ※出演者の変更などで参加する可能性のある方も登録をお願いいたします。 (直前でのAD証発行はできないため、ご協力をお願いいたします。AD証発行には1ヵ月かかると言われています。) 今回の入力は【初期データ登録用フォーム】であり、ご入力後に【正式登録】するためのステップが必要となります。 登録いただいたメールアドレス宛に後日、万博事務局よりメールが届きますので、必ずメールをご確認&正式登録をお願いいたします。 万博側の仕組みが複雑なため、度重なる手続きが必要となり大変恐縮ですが、ご協力のほどお願いいたします。

上のような大仰なお役所仕事みたいなものに対応して登録して、上のように完了した。 これに続いて、さらにもう一度の「正式な登録」も必要なようだ。 ここからさっそく、大阪で6泊する「安い宿」を調査して(この期間はいつもの東横インも倍ぐらいに高騰しているのでパス)、とりあえずなんとかそこそこ安くて交通の便が良いところを予約した。 今後は、東野さんとやりとりして準備を進めていくことになる。

そして今日は面白いサイト(研究)を知った。 上の3つの動画は これ と これ と これ であり、全ては Factorized Diffusion にあるのだが、要するに「生成AIで錯視を作る」というもので、全てのソースコードを公開しているところが凄い。 それぞれ膨大なサンプルが並んでいるので、以下にそのリンクを置いておこう。

これはなかなか面白くてクラクラくる。 こういう生成AIというのはなかなか有益だが、ちょっと「錯覚としての切れ味」が不足しているような気もする。 人間の手作業で試行錯誤の末に出来た錯覚とは、なんだか土俵が違うような不思議な感じだ。 この錯視は AIが100%突破できない「私はロボットではありません」 海外チームによる新CAPTCHA AI生成の“錯視画像”利用 という領域に応用されるもののようだ。

- Hybrid Images - 生成AIが作成した静止画が、大きい時と小さい時では違ったものに見える。ギャラリー (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- Triple Hybrids - 大小の2段階でなくて、大・中・小の3段階で別のものに見えるという錯視画像

- Hybrids from Real Images - リアルな画像(写真など)にLPFをかけて生成AI画像と重ねることで、大小で異なって見える錯視

- Color Hybrids - カラー画像とグレースケール化した画像で異なったものが見える錯視。ギャラリー (2)

- Motion Hybrids - ブラーのように振動させた時と静止させた時とで異なったものが見える錯視。ギャラリー (2)

2025年3月1日(土)

SUACはこの1週間は入試で忙しかったようで、今朝になって和田先生から「先日の佐藤先生最終講義、YouTubeライブ配信では17:00過ぎた頃から150名ほどご視聴いただいたようです」とのメイルが届き、 アーカイブ映像 の連絡が届いた。 写真もたくさん送っていただいたが、ここでは最終講義の後の学食でのバーティー集合写真だけ以下に置いておくことにしよう。

ネットからは「世界初!人型ロボットが前方宙返りに成功!」というニュースが届き、以下のように見事に「立ち前方宙返り」ロボットのアニメGIF動画が置かれていた。 大きく先に振り下ろして回転させる両腕がポイントなのが良く分かる。 さすがである。 もう誰も「先行者」の事など忘れてしまったのだった。

そして午前から昼過ぎにかけて、昨日の某バイト[2]で提示した「アドバンス」サンプル教材(1)のロボットをまずパーツにバラして、次いで明日の教室で提示する「アドバンス」サンプル教材(2)のロボットに作り替えるという制作時間となった。 いつもはもう少し余裕があるのだが、この2月→3月については、たまたま切り替えのスケジュールが密接していたので、こういう事もあるのだ・・・と知った。

音楽情報科学研究会からは「音学シンポジウム2025の発表募集」という案内が届いた。 今年は「早稲田大学 西早稲田キャンパス」とのことだが、日程が「2025年6月13日(金),14日(土)」ということで、まるで駄目である。 元々、日本時間学会大会に近いので何度も参加を断念バーグしてきたのだが、今年はロボット教室の「ロボコン」が6/15(日)にあり、昨日に確定した予定で、万博の 伝統文化未来共創プロジェクト のために6/2(月)〜6/8(日)の期間は大阪遠征ということで、まるで参加できないのだった。 まぁ、これも仕方ないのだ。

そして午後にはずっと、Amazonから届いた上の本、なんと400ページを超える分厚い本の熟読に没頭することになった。 折しもテレビでは「ゼレンスキーとトランプのホワイトハウスでの会談が決裂」というニュースが世界を席巻していて、まったく訳の分からないこの世界情勢を知るために、タイムリーな読書である。 とても頑張ったが、「なんだかなー・・・」という印象と共に夕方まで277ページほど読んだところで、続きは明日以降へと継続となった。

2025年3月2日(日)

今日は午前〜午後に某バイト[2]があったのだが、その合間、さらに帰宅後の時間で、413ページまで、一気にこの本の精読を完了してしまった。 再びこの本の画像を置いておこう。

エマニュエル・トッド氏(フランス人)が「米国と欧州は自滅した」と、西洋社会の「不都合な真実」を描いたこの本は、21か国語で翻訳されているのだが、何故か英語版への翻訳の話だけが止まったのだという。 そういう評判で、つい僕はこの分厚い本を買ったのだが、トッド氏はこの事実を「人生最高の知的成功のひとつ」と言っているらしい。 中身については、まぁ、歴史というか事実が証明してくれることになるのだろう。 こういう視点を得たというのは、確かに収穫であった。

この本の最後あたりに書いてあったが、僕が 2度目のSabbatical ★ に行っていた2016年こそが世界史的な大きな転機だったというのは、まさにその時に僕は能天気にヨーロッパからロシアまで6カ国7都市を巡っていただけに、なんとも印象深かった。

今日は棋王戦第3局(藤井vs増田)もやっていたが、帰宅したところで見たら「千日手指し直し」になっていた。 そして見られなかった昼間のNHK杯もまた「藤井vs増田」だったのだが、奇跡の逆転劇だったという評判で棋譜解説YouTubeを見に行ったりした。 明日は朝から通院の予定があるのだが、ワインをちびちびやりつつ、とりあえず指し直し局を見守ってみる事にした。

そして「西洋の敗北 + 書評」と検索してみると、色々と面白いページ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ を発見した。 ここらをとりあえず眺めたら、2600円を出さなくてもいいのかもしれない。

そこから4時間ほど過ぎたほぼ21時、昼間のNHK杯で勝った増田八段にさらに晩にも勝って、藤井棋王の防衛までを見届けた。 いやー、なかなか見応えのする終盤だったが、昼のNHK杯も名局賞候補と言われていたが、この指し直し局もまた、名局賞候補と言われそうだ。 いいものを見た。

2025年3月3日(月)

朝イチで耳鼻科(外耳道のアトピー性耳垢の除去、通年でアレルギー性鼻炎[花粉症]抑制薬処方、ハムスターアレルギー性喘息のステロイド薬/吸入薬処方)に行き、今月からさらにここに日赤から移管してCPAP料金も加算される事を確認した。 これまでは1ヶ月と言いながら「28日分」でいつも薬が欠乏していたので、内科医(高脂血症薬処方)と同様に「35日分」にしてもらった。 午前にはクルマで出掛けて一周(資源ごみリサイクル場→灯油補充→ハムスター餌→薬局[処方箋]→マックスバリュ)というお仕事があって、後は晩に某バイト[1]という日である。

昨日の晩から読み始めて、耳鼻科の待合室でも食い入るように熟読していたのは、上の「人類史入門」という、「西洋の敗北」を理解するために最適だ・・・という本だった。 そしてまたまた、色々と合点がいく事に驚かされた。 2010年に エカテリンブルク でのSYNC2010に行った時は、先方が用意してくれた豪華なホテルに泊まり、形式的とはいえ、ビザの取得のためには「ホテルに宿泊する承諾書」みたいなものを代行業者に依頼して大使館の手続きをしてもらってビザを取り、ロシアに行っていた。

ところが2016年の Sabbatical(欧露ツアー2017) で行った2度目のエカテリンブルクと初めてのモスクワでは、まるで同じ国とは思えなかった。 ホテルは欧米と同様にBooking.comでネット個人予約できて(形式的ビザは代行業者によりネット取得)、フロントの若いスタッフは英語ペラペラで、期間中ロシアのホテルに宿泊しているという実感はまるで無かった。 街中も落ち着いたもので、カフェでもコンビニでもバーでも観光名所クレムリンでも英語OK、全くロシアにいるという感覚はなくて、欧米あるいはシンガポールなどに行っている感じだった。 つまり、ロシアは逞しく復活していたのであり、この本で述べられている事は、僕の実感と、初めて「符丁した」のである。

そして1990年代から2000年代に入って、さらに現在までの十数年間に、国際会議への参加に関して次第に僕の中に生まれていたのは「米国よりも欧州」という明らかなpriorityだった。 米国に入国する際に、外国人だけが全ての指の指紋を取らされたり、ESTAという上から目線の「米国入国のための事前申請申告」など、どうも高飛車な印象が良くなかった。 それに対して欧州(これは東欧まで含めて)の落ち着きと暖かさとシェンゲン条約(EU域内で自由に国境を越えられる)を敢えて選ぶようになっていたのだが、これまた合点がいった。

さらに、高校時代からずっと僕の持論なのだが、「現在の人類の英知ではもう人間を月にすら送れない」という、主として米国の「知的水準の低下」についても合点がいった。 エマニュエル・トッド氏が看破していたように、本当に米国の知的水準は全体として低下していたのだ。 かつて東西冷戦の緊張感と共に全米の英知が集結して達成していたアポロ計画の成功は、多くの知力が金融とか弁護士/医師とかビジネスの方向に分散したことで、現在のアメリカにはもはや実現できないという事実、を確認できた事はとても大きい。

今日のニュースでは、トランプが息巻いた「ウクライナへの軍事支援」の70%が実はアメリカ国内の軍需産業などに落ちている・・・と報告されていた。 米国のウクライナ支援額よりも本当は欧州の支援額の方が倍ぐらい大きい、ただし実はその欧州も米国と同様に衰退している(衰退してきた/衰退の末期症状)・・・というトッド氏の分析には、色々と考えさせられてしまう。 というわけで、今日の午後は、この本の残り半分を熟読することに当てられたのだが、知的充実/知的興奮という意味では、久しぶり(下手すると数年ぶり)というこの何日かなのである。 良い本に出会えて本当に良かった。

2025年3月4日(火)

かつて 「日記」シリーズ のどこかに置いた記憶があるが、Gmailの本文が一面「キリル文字」のメイル(おそらくロシアから)が過去に届いたことがあったが、今朝は本文が一面「アラビア文字」というメイルが初めて届いた。 一部に「journal」・「Academia」などの英語があったので、恐らくいつもの「ハゲタカジャーナル」のお誘いなのだろうが、国際会議などで発表した論文にメイルアドレスが残っている以上、こういうのが届くのは(→シカトするだけ)常に甘受しなければいけない。

そして今日から、上の本の「2度目読み」をじっくりと開始することにした。 初見の時には、あまりに意外な展開にちょっと唖然としたところがあって、後半になってあちこち腑に落ちてきたものの、前半は懐疑的なスタンスも併せ持って読んでいた気がする。 続いて「解説本」も読んだところでだいぶバックボーンがneutralになってきたので、ここで改めてじっくりと「2度目読み」することにしたのだが、思い返してみると僕の読書では「購入して読んでスグに2度目読み」という経験はほとんど無かったように思う。 それだけ、この本は難解ということなのだ。

そしてYouTubeでは10時から、A級順位戦プレーオフ(佐藤天彦九段 vs 永瀬拓矢九段)が始まっていたが、開始早々に永瀬研究が炸裂したのか、開始40分の18手目(両者の消費時間はそれぞれ数分という早指し)で既にAI判定は61%と少し傾いていた。 ただし、持ち時間は6時間あるので、まだまだこれから長い展開になるのだろう。 午後には奥さんの「一回り」(お寺・実家・施設)の運転手の予定が入ったものの、決着はどうせ夜になるのだろう。

・・・そして午後じゅう「2度目読み」に没頭して1/3ほど(150ページまで)読んだところで21時過ぎにYouTube中継を覗いてみると、両者の持ち時間はまだそれぞれ1時間半ほど残っていてまだ55手目、AI評価値はほぼ互角となっていて、これは日付変更線あたりまでは死闘が続くと判明したので、潔く寝ることにした。

2025年3月5日(水)

昨日のA級順位戦プレーオフはやはり、正確には今日の午前1時あたりまで続いたようで、最終的には「永瀬拓矢九段が名人戦に初挑戦」ということになった。 やはり、「軍曹」は強かった。

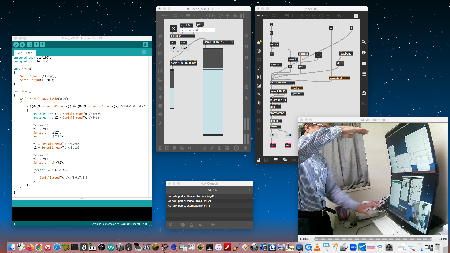

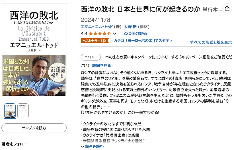

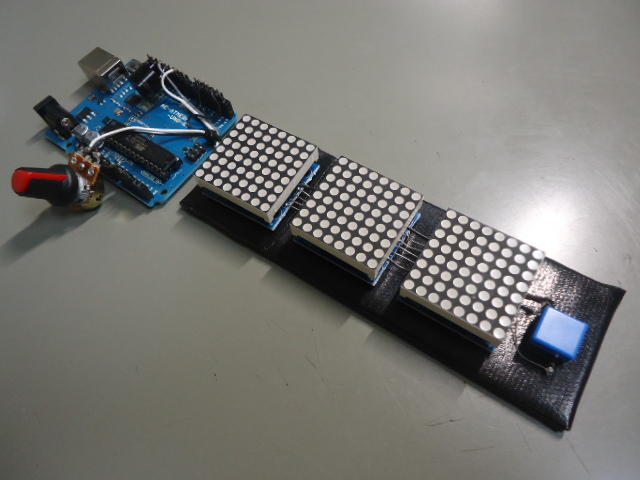

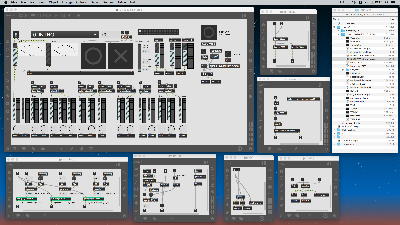

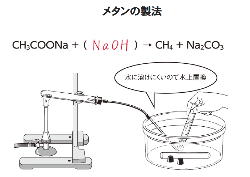

そして今日は午後にJoyJoyヒトカラの修行に出掛ける予定だが、読み掛けの「2度目読み」本もあと360ページほどあるものの、先週あたりから薄っすらと思い付いてきた「Arduinoモノの新ネタ」が脳内で次第に形になってきたので、まずは下準備を開始することにした。 今回はプログラミングが命となる予想であり、ハードウェアとしてはまたまた「8*8マトリクスLED4段Max7219モジュール」を活用することになるのだが、今回はこの4連モジュールをカットして「3個」にするところがポイントであり、他の部品としては最小限に「スイッチ1個」・「ボリューム1個」・「ブザー」だけで構成する、と構想段階から決めていた。そこでまず、 この日記のPart5 の「2025年2月6日(木)」のところから、上のように必要ピン(他はNCとする)の情報を抽出して、(ちょっとした事情[ミス]があって今回は)2ピンと4ピンを交換した形にした。 そして午前中かかって、 このように ハンダ付けまでを終えて、全体の概形が見えてきた。 ここからのプログラミングは、今回はまさにそこが「肝」なのでそう簡単にはいかないのだが、とりあえず「8*8マトリクスLED4段Max7219モジュール」・「スイッチ1個」・「ボリューム1個」・「ブザー」という個々のパーツを動かすところまでを進めてみた。

- 13ピン - 「8*8マトリクスLED4段Max7219モジュール」のClock

- 12ピン - Buzzer出力

- 10ピン - 「8*8マトリクスLED4段Max7219モジュール」のCS

- 4ピン - Switch(pull-up)入力

- 2ピン - 「8*8マトリクスLED4段Max7219モジュール」のData

- A0ピン - ボリューム入力

午後からのJoyJoyヒトカラでは6時間で62曲を完走して帰宅、テンションが上がって水ダウなど観て夜更かししてしまったが、CPAPで基本的には睡眠過多気味なので、たまに夜更かししても全く問題ない日々となってきた。

2025年3月6日(木)

昨日が静岡県公立高校の入試(今日は面接)だったために、新聞にはその問題と解答がオマケとして付いてきた。 そこで、せめて数学ぐらいは解かないと・・・と小さな文字に悪戦苦闘しつつ解いたのだが、なんだか今年の静岡県の数学はだいぶ難しかった気がする。 結局、午前中、3時間ぐらいかかって解いたが、確率の問題で間違ったり、統計については習ったことが無かったので間違ったりしたのはご愛嬌として、何より、以下の問題には苦戦した。

上の問題の(1)と(2)はもちろん楽勝だったのだが、問題は(3)である。 空間座標やベクトルで解いたのでは高校生になってしまうので、中学生が解くとすれば「三平方の定理」しかないのだが、問題は空間把握にあって、図5において、平面ADLK上にある点Mと、稜BE上にある点Nとの関係に悩んでしまった。 なんせどこかに直角三角形が無いとイケナイ(解けない)のである。 LK上にEN=LP=2cmとなる点Pをとることで、三角形MNPは∠MPN=90°ということで、ようやく解けた。

これもまぁ定番の問題なのだが、最後の(2)イ の問題で、僕は「点Gは点Fと点Bの中点である」という事実に気付かないまま、ゴリゴリと面倒な文字式(分数式→2時方程式)で押し切る・・・という方向にどハマッてしまった。 途中で計算ミス(なんせ方程式など解くというのはウン10年ぶり)があったりして、最後にはなんとか解けたものの、これでは時間が不足して、入試としては失格である。

上の問題は、まぁソコソコ簡単に解けたものの、なかなか美しい問題だと感心した。 図9の条件を共通として、動点Pが動くことで異なる問題(相似の証明、中心角の導出)を生み出すというのは、単体の問題を列記するよりもスマートであった。 いずれも円周角の定理をあちこち駆使すれば解けるのだが、けっこう入試の現場では受験生が悩んだのでは・・・と思ってしまう。 「タブレットで2次関数の係数aを変化させるとグラフの形状が変化する」というのは、たしか去年も出ていたので、まぁ「今風」なのだろう。

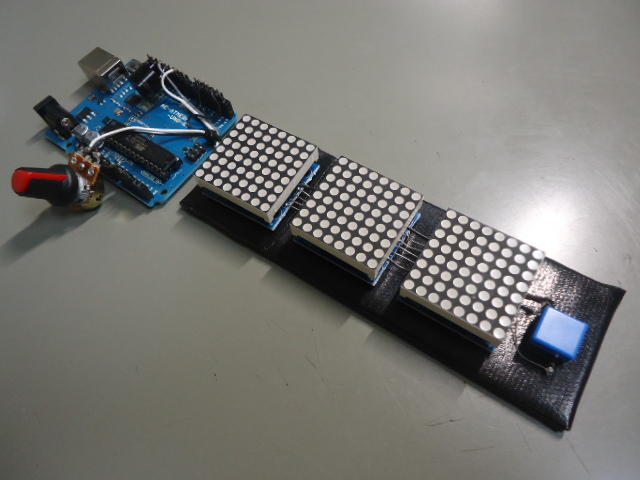

そして午後からは、懸案だった新しいシステムのArduinoプログラミングに向けて、まずはネットから上のような「8*8 ドットマトリクス アイコン集」みたいなところを発掘してみた。 なんせ僕は「絵心レス」なので、これまでは学生に依頼してデザインしてもらったりしてきたので、8*8モノクロとい超荒いものの、当面はこんなのからアレンジして使っていくことになる。 まぁ、お互いに違っていればOKなので、数字でも文字でもいいのだが、「絵」があった方が面白いだろう、という読みである。

さらに夕方からは、読み掛けの「2度目読み」本もあと残り200ページほど(つまり約半分)まで読み進めた。 1回目に比べて、遥かに中身が染み入ってくる。 世界ではトランプの雑言から右往左往しているが、その状況をここまで予言できるというのは凄いことだ。

2025年3月7日(金)

昨日の午後にアイコンの下準備をしたところで、いよいよ今日はほぼ終日、楽しい楽しいArduinoプログラミングの日となった。 午前中から午後までなかなかに集中して、遂に完成したのだが、最終盤に集中スパートしていざ完成してみると、ちょっと気抜けして記録する勢いが残っていないので、残念ながらこの日記で報告するのは明日以降になる。

というのも、夕方からの某バイト[2]に出掛けるための準備などもあり、実際に完成したブツを「出来立て」ということで持参して、ロボット教室で生徒たちに見せる予定があるからなのだ。 まぁ、構想からおよそ1週間、実際の製作はハード3時間ほど、そしてソフト(今回はここがかなりの凝りポイント)にマル1日と、まずまずの出来だと思う。 出掛ける際にドタバタしたくないので、残りの午後は読み掛けの「2度目読み」本の続きをちょっと進めるあたりでお茶を濁す感じとした。

2025年3月8日(土)

今日と明日は王将戦7番勝負第5局で、無料中継は午前中だけなのだが、なんとなんと藤井七冠が公式戦で初めて(258局目、後手番の2手目で)「飛車先の82歩」でなく「角道を開ける34歩」という超レア事件になって(→その後「雁木」へ)、その局面は膨大に前例があるのに永瀬九段が初日午前から時間を使うという初めての進行となった。 そんな棋譜をデスクトップに置きつつ、昨日完成したシステム(要するに単なるスロットマシン)の動作を、以下のように録画記録してみた。

そして YouTube動画 としてアップしてみた。 再録したハードウェアの情報とArduinoプログラム(スケッチ)は以下である。

回路情報

- 13ピン - 「8*8マトリクスLED4段Max7219モジュール」のClock

- 12ピン - Buzzer出力 (Buzzerの他端はGND)

- 10ピン - 「8*8マトリクスLED4段Max7219モジュール」のCS

- 4ピン - Switch入力 (負論理 : 10kΩで+5Vにpull-up)

- 2ピン - 「8*8マトリクスLED4段Max7219モジュール」のData

- A0ピン - ボリューム入力 (+5V〜GND)

Arduinoスケッチ

マイコンのゲームとしては、配置を毎回ランダムにするというのは簡単なのだが、本物のスロットマシンでは回転する絵の描かれた円筒は変更できないので、ここは敢えて「固定のパターン」を維持することにした。 そこで、実は攻略法([1]パターンは5個ずつズレて右に移動するので上手く等間隔連打するとヒットする、[2]4種類の矢印マークは4パターン間隔で出現する)があって、単なる「運ゲーム」ではなくなるのだ。#include "MATRIX7219.h" MATRIX7219 mx(2,10,13,3); #define max_pattern 16 int musicScale[]={523,587,659,698,784,880,988,1047}; int sw_old=0, sw_new, ad_timer=0, scan_timer=0; long disp_timer=0, disp_timer_limit=70000; int mode[3], idou[3], stopper[4]; char pt[max_pattern][8], disp[max_pattern][8][3]; void setup() { pinMode(4,INPUT); table_set(); mx.begin(); mx.setBrightness(3); // develop = 1, final = 3 mx.setReverse(false); startup(); } void loop() { int i,j,p,q,analog_data; if(++disp_timer > disp_timer_limit){ disp_timer = 0; for(i=0; i<3; i++) display_patterns(i); } if(++scan_timer > 100){ scan_timer = 0; sw_scan(); if(++ad_timer > 100){ ad_timer = 0; analog_data = analogRead(A0); disp_timer_limit = map(analog_data, 0, 1023, 32000, 500); } } if(stopper[2] == 2){ if( (mode[0] == mode[1]) && (mode[0] == mode[2]) ){ for(i=0; i<9; i++){ tone(12, musicScale[i]); delay(40); noTone(12); delay(60); } p = mode[0]; for(q=0; q<3; q++){ for(i=0; i<8; i++){ for(j=0; j<3; j++) mx.setRow(i+1, 255-disp[p][i][j], j+1); } delay(150); for(i=0; i<8; i++){ for(j=0; j<3; j++) mx.setRow(i+1, disp[p][i][j], j+1); } delay(300); } delay(700); } else{ tone(12,500); delay(100); for(i=8; i>0; i--){ for(j=1; j<4; j++) mx.setRow(i, 0, j); delay(100); } noTone(12); } delay(1000); sw_old = 0; startup(); } } void sw_scan(){ int i; sw_new = ! digitalRead(4); if(sw_new != sw_old){ sw_old = sw_new; if(sw_new == 1){ tone(12,1000); delay(40); noTone(12); if(stopper[0] == 0){ stopper[0]++; stopper[3]++; } else if(stopper[1] == 0){ stopper[1]++; stopper[3]++; } else if(stopper[2] == 0){ stopper[2]++; stopper[3]++; } } } } void display_patterns(int i){ int k,n,p; k = (mode[i]+15) % max_pattern; p = mode[i]; switch(idou[i]){ case 0: for(n=0; n<7; n++) mx.setRow(n+1, disp[k][n+1][i], i+1); mx.setRow(8, 0, i+1); break; case 1: for(n=0; n<6; n++) mx.setRow(n+1, disp[k][n+2][i], i+1); for(n=8; n>6; n--) mx.setRow(n, 0, i+1); break; case 2: for(n=0; n<5; n++) mx.setRow(n+1, disp[k][n+3][i], i+1); for(n=8; n>5; n--) mx.setRow(n, 0, i+1); break; case 3: for(n=0; n<4; n++) mx.setRow(n+1, disp[k][n+4][i], i+1); for(n=8; n>4; n--) mx.setRow(n, 0, i+1); break; case 4: for(n=0; n<3; n++) mx.setRow(n+1, disp[k][n+5][i], i+1); for(n=7; n>3; n--) mx.setRow(n, 0, i+1); mx.setRow(8, disp[p][0][i], i+1); break; case 5: for(n=0; n<2; n++) mx.setRow(n+1, disp[k][n+6][i], i+1); for(n=6; n>2; n--) mx.setRow(n, 0, i+1); for(n=0; n<2; n++) mx.setRow(n+7, disp[p][n][i], i+1); break; case 6: mx.setRow(1, disp[k][7][i], i+1); for(n=5; n>1; n--) mx.setRow(n, 0, i+1); for(n=0; n<3; n++) mx.setRow(n+6, disp[p][n][i], i+1); break; case 7: for(n=4; n>0; n--) mx.setRow(n, 0, i+1); for(n=0; n<4; n++) mx.setRow(n+5, disp[p][n][i], i+1); break; case 8: for(n=3; n>0; n--) mx.setRow(n, 0, i+1); for(n=0; n<5; n++) mx.setRow(n+4, disp[p][n][i], i+1); break; case 9: for(n=2; n>0; n--) mx.setRow(n, 0, i+1); for(n=0; n<6; n++) mx.setRow(n+3, disp[p][n][i], i+1); break; case 10: mx.setRow(1, 0, i+1); for(n=0; n<7; n++) mx.setRow(n+2, disp[p][n][i], i+1); break; case 11: for(n=0; n<8; n++) mx.setRow(n+1, disp[p][n][i], i+1); if(stopper[i] == 1) stopper[i]++; if(stopper[i] != 2) mode[i] = (mode[i]+1) % max_pattern; break; } if(stopper[i] != 2) idou[i] = (idou[i]+1) % 12; } void startup(){ int i; for(i=0; i<3; i++){ mode[i] = 5*(3-i); idou[i] = 0; } for(i=0; i<4; i++) stopper[i] = 0; mx.clear(); tone(12,700); delay(50); noTone(12); delay(50); tone(12,1400); delay(50); noTone(12); } void table_set(){ int i,j,k; k=0; pt[k][0]=pt[k][7]=0x10; pt[k][1]=pt[k][6]=0x30; pt[k][2]=pt[k][5]=0x7e; pt[k][3]=pt[k][4]=0xfe; k=1; pt[k][0]=pt[k][7]=0xff; for(i=1;i<7;i++){pt[k][i]=0x81;} k=2; pt[k][0]=pt[k][7]=0x18; pt[k][1]=pt[k][6]=0x24; pt[k][2]=pt[k][5]=0x42; pt[k][3]=pt[k][4]=0x81; k=3; pt[k][0]=pt[k][7]=0x81; pt[k][1]=pt[k][6]=0x42; pt[k][2]=pt[k][5]=0x24; pt[k][3]=pt[k][4]=0x18; k=4; pt[k][0]=pt[k][7]=0x08; pt[k][1]=pt[k][6]=0x0c; pt[k][2]=pt[k][5]=0x7e; pt[k][3]=pt[k][4]=0x7f; k=5; pt[k][0]=pt[k][7]=0xc3; pt[k][1]=pt[k][6]=0xa5; pt[k][2]=pt[k][5]=0x5a; pt[k][3]=pt[k][4]=0x24; k=6; pt[k][0]=pt[k][7]=0x3c; pt[k][1]=pt[k][6]=0x42; pt[k][2]=pt[k][5]=0x81; pt[k][3]=pt[k][4]=0x99; k=7; pt[k][0]=pt[k][7]=0xc3; pt[k][1]=pt[k][6]=0x42; pt[k][2]=pt[k][5]=0x24; pt[k][3]=pt[k][4]=0x18; k=8; pt[k][0]=0; for(i=1;i<4;i++){pt[k][i]=0x3c;} pt[k][4]=0xff; pt[k][5]=0x7e; pt[k][6]=0x3c; pt[k][7]=0x18; k=9; pt[k][0]=pt[k][7]=0xff; pt[k][1]=pt[k][6]=0x81; pt[k][2]=pt[k][5]=0x81; pt[k][3]=pt[k][4]=0x99; k=10; pt[k][0]=pt[k][7]=0x3c; pt[k][1]=pt[k][6]=0x42; pt[k][2]=pt[k][5]=0x99; pt[k][3]=pt[k][4]=0xa5; k=11; pt[k][0]=pt[k][7]=0xbd; pt[k][1]=pt[k][6]=0x81; pt[k][2]=pt[k][5]=0; pt[k][3]=pt[k][4]=0x81; k=12; pt[k][0]=0x18; pt[k][1]=0x3c; pt[k][2]=0x7e; pt[k][3]=0xff; for(i=4;i<7;i++){pt[k][i]=0x3c;} pt[k][7]=0; k=13; pt[k][0]=pt[k][7]=0x3c; pt[k][1]=pt[k][6]=0x24; pt[k][2]=pt[k][5]=0xe7; pt[k][3]=pt[k][4]=0x81; k=14; pt[k][0]=pt[k][7]=0x42; pt[k][1]=pt[k][6]=0xc3; pt[k][2]=pt[k][5]=0x24; pt[k][3]=pt[k][4]=0x18; k=15; pt[k][0]=pt[k][7]=0xc3; pt[k][1]=pt[k][6]=0x81; pt[k][2]=pt[k][5]=0x3c; pt[k][3]=pt[k][4]=0x3c; for(i=0; i<max_pattern; i++){ for(j=0;j<8;j++){ for(k=0;k<3;k++) disp[i][j][k]=pt[i % max_pattern][j]; } } }

藤井王将の意外な初手に永瀬九段が午前から長考する・・・という面白い展開のまま、王将戦の午前中は珍しいスローペースで進むことになった。 今日は週末の土曜日ということで、週一に減ったもののルーチンの「Martinを愛でる」という時間もあるが、いよいよ懸案の読み掛けの「2度目読み」本の続きも読むということで、のんびりした週末(ただし晩にはR-1グランプリなどを視聴予定)になりそうである。「2度目読み」本の続きは第8章あたりまで進んでいるが、そこまでの7章を簡単にまとめると上のようになっている。 こんな世界史観は初めてなので一読目はかなり違和感があったのだが、日々、無茶苦茶を言ったり行ったりしているトランプを見ていると、あまりに納得してしまうという不思議な「同時進行」感覚がある。 そして、関連して、以下のようなネット記事も読んでみたが、この本と出会っていなかったら鼻で笑って無視していたところだ。 これまで「東洋経済」には不信しか無かったのだが、いやいや、これは困ったものだ。 そしてこの日は、366ページあたりまで一気に読んだところで、最後は明日に取っておくことにした。 王将戦の封じ手は藤井王将が50手目を封じた・・・というのはニュースで知ったが、なんせライヴ中継は午前中だけなので、この続きも明日にはチェックすることになる。

- ロシアは安定している

- ウクライナは崩壊している

- 東欧諸国はロシアに不信感を抱いている

- 欧州(ドイツ)は自立に挫折した

- 英国は衰弱した

- 北欧諸国も逸脱した

- アメリカは衰退している ← ★いまココ

2025年3月9日(日)

昨日の歴史的(超レア)な藤井七冠の「34歩」の瞬間は以下である。

王将戦の封じ手は、誰もが予想した42玉ではなくて63金という驚きの手だったので(本局は珍しく藤井七冠が研究をぶつけている)、朝から対局の画面はほぼフリーズする感じとなった。 そこでこの日の午前は、昨日から続いていた「2度目読み」本の続きのラスト、いよいよ「読了」に向けて集中する時間となった。

ちょうど今朝のニュースとして『イラン、米と直接交渉「拒否」。最高指導者、圧力政策に反発』などというのが届いたが、この本を読んでいたことで、驚きは全く無かった。 このイランの米国無視は世界史的に当然のことであり、それはアメリカが世界から無視されてきている確かな歩みの傍証でしかないのだった。

昼前にはNHK杯の準決勝が放送され、先週の勝者・藤井七冠との決勝には郷田御大が進出した。 その後、午後には遂に、上の本(たぶんこの日記の中で何度も置いている)の2度目の精読が完了した。 ラストの「終章 米国は"ウクライナの罠"にいかに嵌った」・「追記 米国のニヒリズム---ガザという証拠」・「日本語版へのあとがき---和平は可能でも戦争がすぐには終わらない理由」は圧巻である。 今年になって、毎日のようにアメリカ(トランプ)から届く奇妙奇天烈なあれこれは、この本では385ページからの2016年(英国のブレグジット[EU離脱]、トランプ大統領就任1回目の年)以降の歴史を再び、正確になぞっていることで全て違和感なく理解できる。 その2016年の 2度目のSabbatical で、ベルギー(ブリュッセル)・フランス(ボルドー)・スペイン(バルセロナ)・オランダ(ユトレヒト)・ロシア(エカテリンブルク/モスクワ)・オーストリア(ウイーン)を巡って僕があれこれ感じたことも全て、腑に落ちてくる。 もう世界は詰んでいるのだった。

そして午後〜夕方は、王将戦のライヴ中継(棋士の姿があり解説がある)は有料ゾーンになったので、「ライブ棋譜中継」というサイトをMUTEしつつ(余計な音も語りもチャット欄も要らない)眺めて過ごした。 今回も「藤井曲線」はじりじりと漸増(実際には後手なのでグラフとしては漸減)を続けて、100手を超えるあたりでAI評価値は「後手有利」から「後手優勢」(サイトによっては既に「後手勝勢」)に推移して、藤井七冠はそこからもAI最善手を連発し続け、最後は一気呵成に攻め立てた。

終盤、藤井陣には桂が4枚全てあり(37成桂、73桂、持ち駒:桂2)、ずっと先に永瀬78玉がいる7筋に藤井陣の最下段で71飛と移動した。 109手目、この飛車に82金をぶつけられても動ぜずに85桂打ちで77の地点を攻めて銀を取り、さらに73桂が85桂と飛んでみれば7筋が華麗にスカーンと空いて(この瞬間の清々しさよ!)、77飛成と切り捨てて金を取って「藤井の飛は桂より軽い」をまた見せた。 その瞬間の両者の「姿」が見えなかったのは残念だが、19時前に、ライヴ棋譜の画面上で「投了」の瞬間を見届けた。 この二人が戦うことになった4月からの名人戦も楽しみである。 ただし来週のNHK杯の決勝(藤井vs郷田)は、某バイト[2]の真っ最中なので、残念ながらライヴで見届けられない。

2025年3月10日(月)

明日が「3月11日」ということで、先週あたりからテレビでは「2011.03.11 東日本大震災」に関するあれこれが特集されている。 そこで、だいぶ忘却していた「あの頃はどうしていたのか」を発掘してみた。 いつものように 日記シリーズの記録 のページから「2011.03.11」が入る期間を調べてみると、ちょうどこの日は狭間になっているのだが、 Processing日記(2) と SuperCollider日記 (2) との「同時並行」時期(これは2011年の2月24日からスタート)だった。 そして SuperCollider日記 (2) の冒頭「2011年3月13日(日)」のところに、そのあたりの動静が記録されていた。僕の研究室は11階だったので、もし研究室にいれば長周期地震のためにグラグラしていた(学部事務室の人はこれを食らった)のだが、この日はSUAC3階の会議室で午前〜午後と学科会議をしていたので、揺れはそれ程でもなかったが、会議は中止解散となった。 そしてライヴであの津波被害の放送を見ることになった。 YouTubeにはたぶん多数の津波動画記録が残っているのだろうが、とても見たくないし、あれを生中継で見続けていた時には、本当に本当に参った。 そして翌日あたりから「福島原発の放射能漏れ」ということになって大変なことになったのだが、月末に「SuperCollider大阪Meeting」に参加することもあり、半ば現実逃避でProcessingとSuperColliderのお勉強に没頭していたようである。

- 3月7日〜3月10日 沖縄行き

- 3月11日 終日 学科会議 ★この最中に震災発生

- 3月12日 一般後期入試

- 3月13日 東日本大震災の規模がマグニチュード9.0と発表

- 3月13日 福島原発の放射能漏れ発表

- 3月16日 卒業式

- 3月20日 茨城県勝田市の被害

- 3月22日 ロシアの友人からのメイル

- 3月24日 DASH村ピンチ

- 3月26日 SuperCollider大阪Meetingに参加

- 3月30日 新学期の準備

- 3月30日 修了制作に向けて

そして今日は塾の都合で某バイト[1]がナシになった事もあり、午後には上の本の「2度目熟読」に集中して、一気に読了してしまった。 こちらは「西洋の敗北」よりも時系列的には前の本という位置付けになるのだが、日本人によって企画出版された本なので、「日本はどうなの?」を考える上では、より重要な意味があると思われる。

これでだいぶ「エマニュエル・トッド的視点」を獲得できたが、これからさらに追加でこの人の本を購入して読もうとは思わない。 色々な視点が得られることは収穫であるものの、「トッド教」に染まって騒ぐ・・・という方向性は無いのだ。 最近「読書」の時間が一気に増えたせいか、ついついAmazonに行って「Newton別冊」を4冊も注文してしまったが、まぁ知的レベルを維持するための栄養だと思うことにしよう。

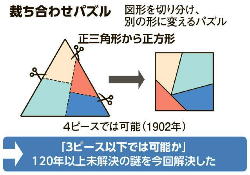

夕方になって届いた素晴らしいニュースは、 日米の数学者が120年謎だった難問パズルを解明した というものだった。 1907年にHenry Ernest Dudeneyが提起したのは「任意の正三角形を、できるだけ少ないピースに切り分け、それらを合わせると完全な正方形になる」というパズルであり、正三角形を4ピースに切り分けて「裁ち合わせ」して正方形を作ることは「出来る」のだが、3ピースでは出来ないという証明である。 プレプリント論文 をゲットしてみたが、「四色問題」の証明と同様に、トポロジー的に全ての可能性を網羅して、37通りに分類した全てにおいて矛盾がある、と確認したという「力ワザ」だった。

2025年3月11日(火)

朝イチで届いてきたのは「重さ1kgに迫るAndroidスマートフォン」という情報だった。 最初に思ったのは、ランニングの際に手首や足首に「重り」を巻いている人たち(トレーニングフェチ)だったのだが、 このスマホ (Kickstarterの初期Pledge額は649ドル=95286円) は、タフネスを追求してプロジェクターまで内蔵したものだった。 3万3000mAhのバッテリーで数週間持続というのも凄い。 このYouTube を見ると、なんとテントのペグを叩くハンマーとして使っていた(^_^;)。

去年の夏あたりに、奈良学園大の紀要への寄稿: ウェルネス・エンタテインメントとフラクタル科学 とほぼ並行して頑張って執筆していたのは、日本技術士会の会誌「技術士」への寄稿: 「アート」「感性」を支える技術 だった。 そしてこの努力が報われたというのか、日本技術士会・情報工学部会の人から「月刊PE1月号の長嶋様の記事を拝見いたしました。 ぜひ更なる詳細なお話を伺いたいと思い、情報工学部会でのご講演をお願いしたくご連絡させていただきました」というメイルが届いた。 チャンスがあれば喰いつくという事からスタートした寄稿が、新たなチャンスに結実したわけで、これに喰いつかない手は無い。 さっそく快諾を連絡して、6月下旬に東京の機会振興会館での講演が決まった。 某バイト[2]に関する日程調整に関して、影響を最小限にできそうだという提案をメイルして、いつもの定宿も予約して、楽しみが出来た。

Amazonからは、昨日注文したばかりの4冊が「発送されました」との連絡が届いた。 調べてみると「本日到着予定」とのことだが、どうせ「本日」といっても夕方とか晩なのだろう。 こんなに早く届くとは思っていなかったのだが、まぁ久しぶりに「読書モード」になっているので、これは勿怪の幸いである。 そしてYAHOOでは「3.11と検索すると東北や能登の支援に10円が寄付されます」と表示されたので、迷わず参加した。 こんなところから「支援」というのは始まるのだ。

そして14時過ぎ、14年前に地震があったその時間ということで、1本だけ、 この記録動画 (約50分)を、正座して背筋を伸ばして凝視した。 この動画は、とてもじゃないが、他の日には見ていられない。 動画では地震から3日間を圧縮編集しての50分間なのだが、実際には1日目は刻々とライヴ中継される津波の被害を何時間もずーーーっと呆気にとられて眺め、2日目には福島原発事故の知らせからその後の爆発メルトダウンの被害拡大を何時間もハラハラしつつリアルタイムに追いかけていた。 まったく本当に大変なことだったのだ・・・と思い出されてきた。

そして夕方になって、ちょっと思い付いたことがあって、Amazonにある注文をしてしまった。 普段だと実験のための部品は必ず2個(トラブル他のためのスペア)、注文するのだが、今回は珍しく「1個」だけ1000円ちょっとの注文で、送料もソコソコ(ポイントで減額しても300円ほど)かかっているのだが、果たしてどうなるか。

2025年3月12日(水)

昨日の晩になって、マンションのガスメーターのところにAmazonで注文した4冊が届いたのだが、大失敗をやらかしてしまった。 考えてみればそうなのだが、「Newtonという本は、全ての漢字にルビがフラれている」のだった。 最初のページから強烈に読み辛く、パラパラと全ての漢字にルビ付きのページを繰ってみて、これはとても「精読」どころではないと確信した。 とりあえず本棚に並べるスペースを作って置いておき、暇な時に少しずつ開いてみる事にしたが、いやー、子供の時から読み親しんでいたNewtonに、ここでこんなしっぺ返しを食らうとは思わなかった。

ネットからは「大阪万博、2億円デザイナーズトイレの完成画像が流出でSNS騒然」というニュースが届いた。 この画像がガセなのかコラなのか本物の流出なのか、まったく不明なのだが、予定通りに万博に行くことになった時には、是非、見届けてみたい。 ただし この記事 によれば、「2億円」というのは解体費込みであれば妥当なのだという。 万博会場にはキャリーバッグを引きずって入場出来ない(→1万円コインロッカー)というし、色々と話題を提供してくれるイベントのようだ。

ちなみに5ちゃんでは、「便器は黄金なのだろう」とか書かれていたが、どうも「黄金(金色)の便器」というのはあるようで、画像検索してみたら上のように、本当にたくさんあった。 そういえば、 カテランの「黄金の便器」窃盗事件 というのもあったし、日本にも 「白山ゲートウェイとくみつTaanto」黄金のトイレ というのが現存しているのだった。 やはり、「金」というのは何時になっても最強なのだろうか。

今日も海外からは、相変わらずトランブの傍若無人とか「ウクライナ、領土奪還方針を事実上放棄」とかのニュースが届いているのだが、あの本を読んでからというもの、不思議と驚かなくなっている自分に、逆に驚いた。 100%完璧というわけではないのだが、エマニュエル・トッド氏が看破した世界情勢は、刻々と「世界史」としての事実を予言通りになぞっているので、「西洋の敗北」という背景の事実を知ってしまった僕にとって、日々のニュースでびっくりする事はなくなり、「またその通りになっている」との確認に変化したのだ。

「Newton別冊には全ての漢字にルビがある」と書いたが、なんと上の「70歳の取扱説明書」にだけはルビが無かったことを発見したので、今日は午後にJoyJoyヒトカラに出掛けるまで・・・と、この本を読み始めた。 ところが、この本は文字のスペースに対してほぼ全てのページで巨大なイラスト/写真などのスペース(かなり手抜きのスカスカも多い)があって、なんと1時間半ほどの「速読」(熟読にあらず、ただし内容はフォロー)によって、一気に最後まで読み終えてしまった。 書かれている事の多くは既知であったこと、もちろん新たに知った事もあるし今後やってみたい事(運動など)も出てきたが、とにかくこの本は「購入価格ほどの収穫」を僕には与えてくれなかったと白状しよう。 まぁ、そういう事もある。

2025年3月13日(木)

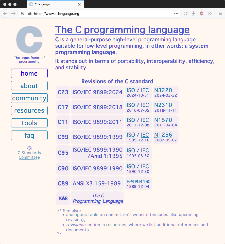

今日届いたニュースは 「C言語」の公式ホームページ というもので、「1972年生まれという長い歴史を持つC言語は、さまざまなプログラミング言語の始祖的な存在でありながら、これまで公式なホームページが用意されていなかった。今回登場した公式ホームページは、テキスト中心の簡潔な内容ながら、標準化されたリビジョンごとのドキュメントのほか、各所に点在するコミュニティの紹介、さらには各種ツールなどがまとめられている。Wayback Machineにある最古のキャッシュが2025年3月9日であることから、出来立てホヤホヤとみられるこのホームページ、立ち上げにあたって目立った発表もなく、第三者が作った偽物なのではないかとの声も出ていたが、国際標準化ワーキンググループ(ISO/IEC JTC1/SC22/WG14)のホームページからリンクされていることからも、本物とみなしてよさそう。ネットではその内容よりも、今までホームページがなかった事実に驚く声も散見される」とあった。

日々やっているArduinoのプログラミングも「ほぼC」だし、一向に覚えないのでその都度いつも「arduino + references + ###」で検索して調べてプログラミングしていたのだが、なるほど、そもそもC言語そのもののサイトがこれまで無かった・・・というのは「目から鱗」だった。 まぁ、C言語といってもプラットフォームごとに色々な「方言」があるので、Cソースがあれば後世でも再現できるかというとそれは無理で、かつて僕が作って実際に動いた実績のある 各種言語によるプログラミング例(1995) とか Indyフリーウェア集(1999) などの事例は、プログラムを眺めるだけのアーカイブであって、実機で動作するのは無理なのだ。

そして午前〜午後にかけて、Amazonから4冊購入した「Newton別冊」の2冊目として、「酒と人類」の速読に挑戦した。 全ての漢字にルビがふってあって読みにくいのだが、慣れていけばそれ程、気にならなくなってきた。 「工場見学」などの記録 にまとめてあるが、これまでに行ってきた「ビール工場」・「ウイスキー工場」・「ワインシャトー」への訪問などで学んできた知識が再整理されて、なかなか充実の内容だったので、まぁこの本については「納得」というところである。

2012年には、院生3人と一緒にアルスエレクトロニカ2012(リンツ)とウイーンに行き(→学生はそこから帰国)、その後にブラチスラバ(スロバキア) ・ リュブリャナ(スロベニア) ・ リエカ/オパティヤ(クロアチア)などを巡りつつICMC2012に行ってきたのだが、そのフォトレポート 欧州ツアー2012 - 「リア」「キア」「ニア」「チア」 の末尾には、上のように、この旅行中に飲んだ「お酒」の写真を勢ぞろいさせていた。 ヨーロッパのビール(ジョッキにブランドが印刷されている)には、「Since 1270」・「Since 1580」など、とにかく歴史を感じて美味かった。 まぁ、つまりこれが、僕自身で体現した「酒と人類」ということなのだ。

この本で初めて知ったのだが、上の「アルコール体質検査キット Nomity」というものがあるのだった。 アルコール→アセトアルデヒド→酢酸、という2段階のアルコール分解のプロセスにそれぞれ関与する酵素が人によって違うのを判定できるキットだというのだが、これが3,828円と微妙な値段なので、ハタと躊躇した。 2000円を切っていれば即刻クリックしたと思うのだが、どうせ僕は「D型」と判定されるのが確実なので(若い時にはB型だったと思われる)、敢えてそれを確認するだけの出費としてはちょっと許容できないのだった。

この本のラストのあたりでは予想された通りに、僕にとって耳の痛いことが書かれていた。 「肝臓でのアルコール処理能力は男性で一生に1トンまで」というのは凄い数値だが、換算式を使ってこれまでに飲んだアルコール量を計算する気にはなれなかった。 まぁ、今のところおそらく依存症にはなっていないと思われるが、「乾杯」(一人乾杯を含む)の幸福感だけは今後も失いたくないものだ。

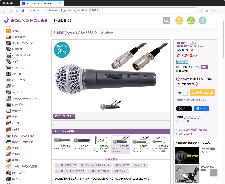

今日はけっこう午後の早めにAmazonに注文していたパーツが届いたので、 このように 「半田付け30分、プログラミング30分で完成」ということで、またまた新しいブツが出来てしまった。 これは明日の某バイト[2]に持参して、生徒にお披露目である。 Amazonで買ったのは 振動スピーカー、3W、26mm (8Ω) というもので、読み通りに、いい感じに低周波振動してくれた。

さらに一気に、上のように記録動画を撮影して YouTube動画 としてアップしてみた。 これも「浜松ジュニアロボットコンテスト」の「Arduino部門」のところに追記してもらうことにしよう。 以下が、超簡単なMozziによるArduinoプログラムである。

明日までかかると想定していたのに、今日のうちに完成してしまったのは予想外だった。 まぁ、これがArduinoベースのスケッチングの醍醐味であり、Mozziとか各種I/Oに対応したライブラリを活用することで、新しいアイデアがスグに実現できてしまうことの楽しさを広めたいと思う。 不安定なブレッドボードなんぞで作っていたら、ロボット教室に持参するバッグの中で崩壊してまず動かなくなるので、半田付けで実装しているところが「肝」なのだ。#include <MozziGuts.h> #include <Oscil.h> #include <tables/sin2048_int8.h> Oscil <SIN2048_NUM_CELLS, AUDIO_RATE> aSin(SIN2048_DATA); #define CONTROL_RATE 64 void setup(){ startMozzi(CONTROL_RATE); } void updateControl(){ int knob_value = mozziAnalogRead(0); float val = map(knob_value, 0, 1023, 200, 500) / 4.0; aSin.setFreq(val); } AudioOutput_t updateAudio(){ return MonoOutput::from8Bit(aSin.next()); } void loop(){ audioHook(); }

2025年3月14日(金)

僕は経済や政治のことはまるで無知/無関心なのだが、「トランプ米大統領は、欧州連合(EU)が米国産ウイスキーへの追加関税を撤廃しなければ、EUからのワインやシャンパンなどに200%の関税を課す考えを示した」などというニュースを見て、ハテ「関税」って何だったっけ・・・と、Wikipediaで 関税 というのを調べる羽目になった。Wikipediaによれば、上が「関税の機能」であるという。 つまり、現在のアメリカ(トランプ)がやっていることは「先進国であることの自己否定」であり、国内の産業が衰退していることの肯定であり、さらに国内で「ある程度質の高い労働力が確保出来る」ことが条件なのだが、エマニュエル・トッド氏の分析では、アメリカでは消滅してしまっているのだ。 これは「トランプも詰んでいる」という事なのではなかろうか。

- 国家収入の確保 - 発展途上国がほとんどであり、先進国では非常に低い

- 国内企業および市場の保護および振興策 - 国際競争力の低い産業、または衰退しつつある産業の保護のため

- 国外からの国内投資誘致の促進策 - 国内において国外から多額の投資を行なうに値するだけの魅力的な市場が存在し、低廉もしくはある程度質の高い労働力が確保出来ることが条件となる

その後も、Wikipediaの「関税」ではのような項目が続いているのだが、「アメリカの関税」・「トランプの関税」・「相互関税」などの項目は無かった。 つまり、これからWikipediaに書かれていくであろう「歴史」をトランプは現在進行形で作っているのだろうが、素人が見ても、ちょっと有り得ない(常識的でない)というのが真実だろう。

- 特恵関税

- 保税地域

- 経済的分析 - 関税とは「自由貿易にたいする歪み」

- 最適関税

- 様々な理論的結果

- 日本の関税

- EUの関税

このニュースのスレに対する5ちゃんの反応を見てみたが、 「何がしたいのこの人」・「基地外」・「倍返しだ!」・「株価急降下。いいかげん暗殺されるんじゃねえの」・「自分から仕掛けたくせにアホちゃう」・「馬鹿じゃねーのw そんなんなおさら引くわけねーじゃん」・「エブリデイドナルドがきたか。今日は酒です」・「4年間も犯罪者扱いされてきてうっぷんが爆発しとる」・「トランプ2.0は以下3本でお送りします。1.リストラ 2.米露同盟 3.関税合戦」・「子供みたいだな」・「報復関税合戦で米国資産バブル崩壊待ったなし」・「権限の集中しすぎる大統領制なんかやるもんじゃねえな」・「関税上乗せの応酬 欧州だけに」・「酒が全般に高くなって国民ブチ切れだろ」・「セルフ経済制裁。アメリカはもうダメだ」・「外野から見ている分には面白いよなトランプ関税。アメリカとヨーロッパのどちらが先にヘタレるのか」・「カリフォルニアワインがあるからいいのか」・「ふっかける関税の数字が大げさになってきてるな」・「そしてアメリカ鎖国の時代へ」・「アメリカ産ウイスキーは500%関税で報復」・「アメリカの金持ちがフランスワインに6倍の値段払うことになるだけだろ」・「大統領を裁く組織があるだけ、韓国がまともに思えてきた」・「長い時間かけた関税交渉台無しだな」・「関税合戦で孤立するのアメさんだけじゃね」・「トランプは米国崩壊させてプーチンのところに身を寄せる気かね」・「暴走モード突入!」・「関税というのは、誰の懐がうるおうの? アメリカの財務省?」・「アメリカ抜きの新世界秩序を構築待ったなしだな」・「トランプが無能すぎて、害悪だ」・「20世紀の関税合戦は世界大戦につながったんだよね」・「アメリカは完全に世界の敵になってしまったな」・「迷惑なのが権力握ったよな関税をかけるって要するに安い外国製品を値上げして割高で粗悪なアメリカ国産品を買えって意味だろ? アメリカ消費者になんかいいことあるん?」・「この調子で4年やったら世界の覇権は中国に移行しそう」・「アメリカはITで世界中から搾取してるんだからちょっとは貿易赤字でバランス取らないといつかIT税かけられるぞ」・「30年くらい前、自動車で日本はそれをやられた。アメリカ人が特に潤ったという話もなかった」・「同盟国日本含む世界中に関税宣告や実施をする、トランプ体制米国。関税合戦の行きつく先はなんだろうか。明白な勝者はあるのだろうか」・「アメリカユダヤがいつブチ切れるかを楽しみに見てる」・「国内ですぐに供給増やせない物は品不足や価格高騰で経済失速させるだけだと思うが」・「せめて中国ロシア相手にやって欲しい」・「トランプが知ってる政策は関税だけ」・「またどうせ直前で取り消すんだろってみんな思ってるから強気になったね」・「トランプ負けそうやん」・「勝ち負けの問題ならいいがアメリカは電車で見ちゃいけない人みたいな扱いになりそうだよ」・「関税政策はこうやって関税の応酬になるからやるべきではないんだよ」・「ここまで非道なことをしてもアメリカは生き残るのか。秩序もクソもあったもんじゃねえな」・「独裁キチガイ政権。終わりだよアメリカ」・「脅せばなんとかなるのは日本だけだぞ」・「EUは英国の成功みてTPP参加するだろうね。西側最大の経済ブロック圏ができる」・「トランプ退陣まであと1000日以上あるけどみんな耐えるんだ」・「日本はEU、イギリス、カナダ、豪州、インドあたりと手を組むべき」・「トランプよりイーロンに去ってほしい。絶対に操ってるわ、これ。78歳の爺1人でやれることじゃないと思う」・「アメリカはやっていけるけど、やっていけるアメリカ人は決して多くはないのよね」・「選んだのはアメリカ人だから自己責任です。ざまあ」・「効いてる効いてる」・「トランプがロシアの工作員って話、あながちデマじゃないかもな」・「アメリカにとってマイナスな事ばかりしてる。何がアメリカファーストだよ」・「崩壊するアメリカ、嘲笑うプーチン」・「いうぞもっとやれー」・「報復合戦しないと落とし所が見つからないからな」・「こんなアホを大統領にしたアメリカ国民は凄い」・「ボケ老人にアメリカ大統領とかいう世界最高権力を握らせてはいけないということ」・「貿易決済(国際基軸通貨)が米ドルだからこれを他の通貨にしたらアメリカ経済は崩壊する」・「デカく張って停滞してる現在を動かそうとしてるんだろうてのは分かる」・「これ半分ガキの癇癪だろ」・「今までアメリカをいいように利用してきたイギリスや欧州に対してトランプアメリカが宣戦布告」・「この米国発の世界関税合戦騒動は何か大事な事を隠す馬鹿騒ぎではないのか。例えば中国で2月に見つかった新・新型コロナウイルスが厄介な経路な上に人に拡大するパンデミック特性があるとか」・「問題児トランプ」・「アメリカが鎖国?いいね!」・「ロシアは笑いが止まらんやろな」・「高関税で保護するだけでは企業は研究開発や経営努力をしなくなる。性能面でもコスト面でも外国企業に乗り越されていく。トランプ関税によって米国の製造業の国際競争力は益々低下していく」・「前頭葉の萎縮は周りに当たり散らす。正にトランプそのものだな」・「アメリカ人の10人に1人、クレカ支払いが遅延してるらしい」・「トランプの目指す新しい経済秩序はアメリカに利益をもっと還元しろ、というものらしい。米国債利息の受取放棄を迫るなどちょっと信じがたいものも含まれる」・「困るのはアメリカ国民だが」・「もう無茶苦茶だな」・「最後は中国がうまい汁吸うだけじゃね?」・「どっちが損するんだこれ?」・「おもしろいわw」・「全世界対アメリカの関税合戦になって1人負けしそう」・「ガンガン課そうぜ!」・「チキンレース見てるみたいだわ。でも金持ちは不幸にならない結末なんだぜ」・「まあ、アメリカはキチガイみたいに消費してきたから一度止まるのも良いかもね」・「アメリカは経済ぶっちぎりなのになんでこういうことすんだろ。ドル安くすりゃ国内回帰進むだろうに」・「お互いに関税の応酬して鎖国状態になるだけだろうに」・「四方八方に喧嘩売って嫌われるタイプだと没落するんじゃね」・「馬鹿は馬鹿だから荒唐無稽な政策を実施する」・「現代の中毒性薬物戦争?」・「ロシアみたいにもっと準備してからやらないと」・「もうアホか・・と思うけど、核ミサイルの配備競争に比べればかなり平和やな」・「もう戦争になっとるなこれ」・「まあどんどんやれば良いんでないの?困るのはアメリカだから」・「共和党支持者もトランプってバカじゃねって気づき始めてる」・「やれやれだから重商主義は破綻したんだよな お互い関税掛け合って商経済の流れが止まった トランプって馬鹿なの?」・「どんな結果も過程にすぎない」・「日本はこのまま何もしなければ今回は勝ちだ」・「こんなの、アメリカの会社もうかつに外国へ投資できなくなるよな。外国の会社を買収しても、高関税でアメリカに輸入できなくなるとか頻発するぞ。貿易だけじゃなくて、投資もアメリカと全世界が切り離されていく」・「俺は関税かけるけどお前らはかけんな?ゴミ過ぎる」・「トランプは病気じゃないのか。精神科医に診察させろよ」・「トランプの何もかもがアメリカをぶっ壊す政策にしか思えない」・「多分ゲーム感覚でやってんだよねトランプ。ゲームなら強行策取っても後で強引につじつま合わせ出来るから一つの手ではある」・「大統領がメンタルやられたらどうすんの?弾劾されるのか?それが近いだろもう」・「アメリカを弱らせたあとは北米ブロックのリーダー国になるから、一応大国として残る。多極化にして東側に世界経済を移動する仕事をトランプはしている」・「EUは300%の関税かけたらいいよ」・「まあ4年の辛抱だから長くても」・「トランプって過去に6回破産しているわけだけど、彼の強引な政治手法を見れば、破産するのもわかる気がする。会社経営も強引にやっていたんだろな。この手の人は大勝ちか大負けのどっちかしかない気がするよ」・「なんか餓鬼の考えそうな僕の考えた最強の政治!を地で行っててこわい」・「経済は急激な変化に弱い。本来は政府が急激な変化が起きないように調整するものだけどな。経済混乱不可避」・「アメリカというか最近の世界秩序を壊しに来てるな」・「最後は戦争で締めくくるんだろ」・「こいつ近い将来に戦争を勃発させる」・「一見トランプは向かう所敵無しに見えるが、そのうち株式市場にダメ出しされる」・「ここまでくるとグローバリズムへの反逆だな。このままグローバリズムが進めば西側国家は全部まとめ少子化と移民で滅びる所だったから。トランプのほうが正しいだろう」・「セルフ経済制裁。あたまおかしい」・「民主主義のリーダーはその国の国民の程度に相応しい人物が出てくるもんだ」・「老害は引退しろよ」・「いったい何で儲ける気でいるんだ?」・「もう関税上げられた国が手を組んでアメリカハブすればw」・「一気に基軸通貨米ドルが崩壊しそう。金本位制BRICS新通貨爆誕!で世界はアメリカを見放すんじゃね〜かと」・「自分からやっておいて反撃されたら激怒ってもう痴呆症だよ」・「DEI、SDGs、LGBT、脱炭素も極端過ぎていかれてたと思うよ」・「こういうので結果国内インフレ、ドル安で結局アメリカ弱体化するんじやないの」・「アメリカが買わないなら中国に売るのがヨーロッパだろ。アメリカ孤立して中国が台頭する可能性ある」・「ほんとトランプって愚か者だわ。バイデンがボケてなければ」・「アメリカ株また下がってるな」・「トランプ陣営は計算してやってるつもりだが欧や世界から感情面で決定的なマイナスの印象を持たれてる。最近はアメリカ人が外に行くとアメリカ人が嫌われてた事実を知ってショックを受けるらしいからな」・「日本みたいな消費税は不可能だからな。代わりに関税使って増税させたいんだろう」・「ドルが基軸通貨じゃなくなるのは30年後くらいか」・「購買力平価GDPは既にBRICSがG7を追い越してんだけど? 基軸通貨米ドルの威信で名目はG7が大きいように見えてるだけなんよ」・「アメリカン半沢直樹」・「これだけ他国との関係を悪化させたなら、仮に奇跡が起きてアメリカの製造業が復活したとしてもどこに売る気なのか?」・「これ続けて行ったら最終的に皆米国債手放しはじめるのでは」・「小学生のケンカかよ」・「まあ今がアメリカ国債の売り逃げ時だな」・「トランプなら今頃キエフもロシア領だった」・「トランプは世界戦争へと導いている感じだな、国際金融資本の方針か」・「この関税戦争でこれまでアメリカに行っていた食糧や資源が国際市場に流れてインフレ抑制になりアメリカ以外は物価安に。つまりトランプはアメリカを犠牲にすることで世界をインフレから救おうとしていると言う珍説を挙げてみる」・「アメリカってデジタルと一部の半導体くらいしか売るもんないだろうになんでそこまで強気に出られるのだろう」・「面白いから本当にやって」・「自分が選んだ大統領とはいえ、アメリカ人はさらに物価が上がって大変だな」・「関税かけるってことは報復されるでしょそりゃ」・「欧州側が引いたら一方的に市場荒らされるだけだから引けない。トランプが正気になるまで続く」・「アメリカ製品を徹底的にボイコットし不買しよう」・「売る人より買う人のが立場上だろ」・「本当何をやりたいんだよコイツ」・「支払うのはそのアメリカ国民なのにね」・「報復の報復の報復だー!」・「これがディール笑 恫喝されて従わせれるのなんて世界で日本くらいだぞ」・「高度成長期にはアメリカ製って憧れだった部分もあったけど、食べ物に関しては今や得体のしれない農薬や遺伝子組み換えや牛の脊柱入ってたりで中国と同等か少しマシ程度のブランドしかないからなぁ」・「リーマンショック級でアメリカ崩壊」・「ボケてて老害になったボケ老人を大統領にしたアメリカ人が悪い」・「自由民主主義が、自分から壊れていく」・「よくこんなボケ老人を大統領に選んだな」・「収集付かないから大惨事世界大戦もあり得そう」・「各国対応してきている。ハッタリは見抜かれたら負けなんだよ」・「ゼレンスキーに負けてヤケクソのトランプ」・「関税かけることで関税に従う国と、交渉してくる国と、反抗してくる国と選り分けてそれぞれ対応する事で優位に進められるみたいな論文を元に動いてるらしいな」・「これが究極の老害だな」・「関税合戦でアメリカ以外はモノが余って値段が下がる。日本にとっては悪くないな」・「極端な思想の奴らがメチャクチャやってるから日本はチャンスだぞ」・「アホだなぁ…もうお互いに5000%関税かけあって実質貿易やめちまえよ」・「コロナ対応で発行した米国債が25年に集中的に満期になるとか。だから人為的にリセッション起こしても金利下げたいとか」・「BRICSとEUが経済連携を模索 取引にはユーロで行う予定 これにもトランプがブチキレ ドル以外の決算を行えば100%の関税らしい」・「これじゃインフレ止まんねーな」・「アメリカで商売したいならみかじめ料を払え。マフィアが脅迫で世界を支配する暗黒の国、それがアメリカ」・「大ローマ帝国を夢見る世界皇帝トランプの野望は今や視界良好」・「どのみち関税上げたらアメリカ国民何も買えなくなるやん」・「2030年に庶民は物を持たなくなる世界統一政府の思想が成就するな。めでたい」・「トランプは経済感覚が50年前のままだからな」・「放火魔だな。こんな騒ぎ4年やってくんか。4年じゃ足らんか」・「ほんまにトランプ狂ってしまったのか?1期目はここまでイカれてなかったのに」・「TPPってこういうの無効化できる魔法の条約じゃなかったか」・「おこちゃま戦争かよ」・「貿易戦争を仕掛ける、ロシアの肩を持つ。などしてとにかくヨーロッパと対立する。グリーンランドから飛ばした飛行機で自作自演のカミカゼテロを行う。対テロ戦争を口実にグリーンランド侵攻・大統領選挙中止でトランプ三選・・・までのシナリオはもう書いてるだろうな」・「さすがトランプ、世界の秩序を保ってくれる」・「割と本気でイカれてきたよなアメリカ。毎日毎日他国批判ばっかりだ」・「ロシアの犬だからヘイト集めに必死なんだろ。プーチンからそういう指示が出てる」・「トランプってもしかして超自由貿易主義?」・「世界各国での地産地消を推し進めたいのかね?」・「アメリカだけ孤立させて貿易すればよくね?」・「TPPの枠組み作っといて良かったよな。対中用なのに先にアメリカ相手に有効活用することになるとは思わなかったけど」・「物価は高くなる一方で、不法移民に依存していた米国農業は機能不全に陥り、仮に米国民を雇ったとしても農作物の値段が上がり、物価はさらに高くなるコンボが待っているようにしか見えないんだが、どうすんだろ?」・「どこまでやる気なんや」・「同じように上げるだけだし勝手にやってろ裸の王様トランプ」・「世界中からお前はアホだ馬鹿だ裸の王様だと公然と言われ続けるような状態になれば止めるだろう」・「あと3年間はこれが続く可能性が高いというね…もうね、どうなることやら」・「そもそもの話、本来関税は外交における攻撃に使えるもんではないんだけどなぁ。基本的にダンピングなどの経済的動きに対応するための防御的手段で使うのが一般的であって、関税だけかけたところで自国内の産業が十分に強くて国際競争力がないとかえって被害を食らうことになるからなぁ。何故かトランプは関税上げるだけで相手国への攻撃になると勘違いしてる節があるのよね」・「こりゃアメリカが嫌でアメリカ脱出する人がいるのも頷ける。戦争が嫌でロシア逃げ出すロシア人と同じレベル」・「トランプはとんでもない野郎だが戦争が大嫌いってのは救いだったな」・「報復合戦だな。気の済むまでやりなさい」・「物価がスゴイことになって」・「プーチンよりトランプの方がやばかった」・「物価高に悲鳴上げてた低所得者層がトランプに投票したのに、あ然としてるだろうね。あげくアメリカの品位を落とす恫喝外交までやりはじめて」・「まぁアメリカ以外は物価安になって値上げは落ち着きそうね」・「カナダはWTOに申し立てやったみたいだな。まぁ普通に考えたらWTO違反と思うわな。相互関税だからいいとはならんよ」・「不毛な争いだな。トランプが全て悪い」・「国を亡ぼすのは自称愛国者だと小学校の教科書に書いてないのが悪い」・「関税の応酬になるとは思ってたが欧州も引かんだろうな」・「トランプはやり方が派手で目立ちすぎなだけで米国には歴史の生い立ちからして品位はないよ。軍事力を背景にした恫喝外交は米国の他の大統領たちもしてきたし」・「ただのインフレ要因なんだよなぁ。トランプって本当に馬鹿。なんか関税収入で減税するらしいけど、それやっても物の値段は下がらんわ」・「また経済政策を非難されるトランプさん。ウォール・ストリート・ジャーナルの編集長が今朝フォックスでトランプ大統領の経済政策を激しく非難した」・「争え、もっと争え。日本は報復関税なんてやらずに遅延戦術でいい。報復関税は、日本自身を傷つけるから。さすがのトランプ支持者も、実害が出れば自分のバカさ加減に気づくだろう」・「はやくこいつ大統領から降ろせよ」・「カナダ、メキシコ、中国、EUでお互いに相互補完しだしたらアメリカの1人負けやぞ」・「アメリカの消費者も会社も大変やな。トランプが切れ散らかすたびに物が高くなる」・「とは言ってもこのロシアにだけ優しいボケ老人選んだのアメリカ国民だからな」・「トランプはこう言えば撤回すると思ってんのかな?」・「トランプ焦ってて草」・「不動産屋の取引交渉テクなんだとさ」・「そりゃ6回破産する訳だ。こんな脳なしの交渉じゃ(笑)」・「米国債償還に応じず踏み倒すわ、この政権」・「自由貿易でも戦えてる産業にまで、関税かけて株価下げるムーブが続く」・「誰かトランプにゲーム理論を教えてあげて」・「相手も関税あげて終了」・「トランプがやろうとしてるスティーブミランの経済論では関税で他国を服従させアメリカの利益のみ最大限に追求することになってる」・「パナマ運河を強制占拠とか何とかトランプいい出したな」・「バイデンインフレの大暴落からしたらまだまだこの程度下げは序の口」・「何故ケンカを売られた側が、関税上げられるだけで屈服するなんて安易に考えるのか? 頭がおかしいとしか思えない(失笑」・「さすが俺たちのトランプだな、いつもながらGJだわ」・「まぁあれだ。第三次世界大戦の前哨戦みたいなもんよ」・「アメリカのホームレスの人が、フェンタニル一回分千円とかインタビューで言ってたし、アメリカの物価だと、酒とか大麻飲料よりはるかに安く使えるのが終わっとる」・「気分で政治をやってるとしか思えん。アメリカ人は馬鹿か?」・「一対一の関税戦争なら当然アメリカが一方的に勝つけど、今回は中露日豪加メEUなど全世界を相手に同時にやろうとしてるからクレイジーだ」・「このトップはもうどうしようもないね」・「他国に高関税掛けられても意外と経済回るんじゃねと思われたら終わりの作戦だよな」・「自分がやってる減税の原資を国民に払わせたいだけだろ」・「比較優位の原則でなぜ貿易は利益になるのか?って答えは出てんだけどね。貿易のメリット全然考えてないよトランプ。こんなことすると経済効率下がって消費者がダメージを受ける」・「何十年何百年とかけて、アメリカが世界に必要だと思わせる為にやってきたことを、何もわかってない馬鹿大統領がたった数ヶ月で全部壊していく」・「トランプはアメリカによる支配を終わらせに来たシヴァ神の生まれ変わり」・「鎖国へ向うアメリカ」・「次期大統領は尻拭い大変やな」・「どこの国も脅せば日和るって本気で思ってたんだろうなぁ」・「こんな騒ぎがあと3年10ヶ月続くのかよ。世界がもたないぞ」・「世界大戦前のブロック経済みたいだな。第三次世界大戦始まった」・「狂犬トランプ世界から総スカン米国株暴落ざまあとしか」・「お前んとこの国民が一方的に困るだけだろこの展開」・「アメリカ内で材料を調達できて加工して販売するというふうに完結してるものじゃないと成り立たなくないか?」・「アメリカには議会ってものは無いの? 完全に大統領が暴走して世界に喧嘩ふっかけてるやん」・「アメリカは鎖国するつもりだな。不自由な国だ」・「ほんまに民主主義国家かよ」・「もう関税上乗せ合戦がオークションみたいになってきたな」・「関税は最終的に相手国が払う事になる ドル安に導きアメリカ国内製造業を復活させ世界中に強制的に買ってもらう。アメリカ国債も同盟国に防衛カードをちらつかせ売りつける。EUはアメリカを利用し金儲けしてるから許せない。トランプがやろうとしてるスティーブミランの経済論はざっくり言うとこんな感じだな」・「いいぞ、もっとやれ。日本にバーボンを安く売れ」・「スペースXはスターシップが失敗しまくってるよ。アメリカ政府の宇宙関連予算も、この先どうなるかわからんし。スターリンクやAI分野は中国の追い上げがキツイし、関税戦争で世界相手のビジネスは雲行き怪しいが」・「とりあえず2024年分のアメリカ経済成長をたった2ヶ月弱で後退させたのは事実。今後はどこまで景気後退し不況入りするかが焦点」・「今の共和党はトランプの独裁体制 トランプの反対派は、ほぼ粛清済。トランプのファンネル(支持者)に攻撃され、警備も外された」・「バイデンは無能。トランプは無能な働き者」・「農家も畜産業者もどんどん減ってるし近いうちに崩壊確定で全然維持も出来て無いが」・「他国は当然のようにアメリカからの輸出品に関税をかけるから外国では売れないだろ」・「関税も結局トランプが居る間だけだから、わざわざアメリカに行って工場作ろうとかねーだろ」・「国が保護したら怠けるのは当たり前なんだよな生産性上げる必要がないし」・「普通にアメリカの物価が跳ね上がって壊滅して終わりそうな気がするけどどうなん?」・「効いてんじゃねぇか。前回のトランプから学んだ世界各国がトランプにちゃんと報復するようになってよかったな」・「保護主義ナニソレ、カオスな喧嘩だな」・「世界規模で対米のITサービス使用禁止にしたら米国の株価なんてすぐに暴落する。中国式の防御を世界規模でやれば終わるんだよ米国なんてさ」・「引き伸ばす&対抗して関税ぶっかける。これやられたらアメリカはやっていけないからな」・「こんなことやってりゃ普通の国なら支持率3割切りそうなもんだがまだ半分支持してる。あまり頭が良くない奴が多いんだろうな」・「脅し外交ばかりだな。前任の時よりひでぇ」・「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」・「本当の愚者は経験にすら学ば無いから」・「なんだか世界が楽しくなってきたな!もっとやれ!」・「トランプは世界のアメリカ離れを加速させたいようだけど弱体化するだけだぞ」・「トランプは共感性が低いんだろうな(イーロンは論外だけど)」・「関税を味方にもかけるとか誰が仲間になるかよって話だわ。そもそも米国が輸入国をやめるなら基軸通貨はドルじゃなくなる」・「関税をかけるかけるとSNSで言いまくって、1週間で10%も株価落とすってすごくね」・「アメリカ国内の値段が高くなるだけだろ?関税は諸刃」・「関税合戦でダブついた商品が安く日本に入ってくるかもね」・「先に始めたのお前なんだが。マジでボケてんじゃねえのかコイツ」・「ビジネスマンが国家運営を企業経営と勘違いしてるだけかと」・「関税の報復は実は不買運動が1番効く」・「消耗戦でアメリカに勝ったことがあるのはベトナムだけ。とはいえ、ベトナムの犠牲者は膨大だった」・「総鎖国世界にしようぜ。最初に餓死すんのはどの国だ」・「俺は関税かけるけどお前はダメだ。ここまでわかりやすいジャイアニズムはある意味凄いなぁ」・「頭昭和のパワハラ全開ワンマン成金社長がアメリカ大統領になったようなノリだな」・「トランプは自分の会社を6回倒産させたんだから、それが7回目になるだけだ。今回は会社じゃなくてアメリカ連邦政府という違いはあるがな」・「この人ってガチでアメリカのやることに対して報復がくるとは想定していなかった感がある」・「このじいさん、イカれてるぜ」・「やっぱ年を取ればただの頑迷、もうこのおっさんにディールは無理だ」・「中国のことを戦狼外交とか言ってる場合じゃないなこれ(笑)」・「相互でOKだったんじゃないのかよ痴呆」・「得意なはずの商売の部分が一番アカンよねトランプ」・「ついでに米軍基地を世界から米国に戻すって言わないかな」・「まあやってることはバイデンハリスなど民主党がアメリカをグッチャグチャにしたツケを払ってるだけだけどな」・「マジで暗殺されそうだしマスク共々消された瞬間株価が急上昇するだろうから。ぬっ殺されるギリギリのタイミングで買っておくさながらチキンレースよ」・「噂じゃトランプは関税は輸出する側が払うと誤解してるようだな。そんなわけねえだろとは思うが。でも噂通りなら、誤解が解ける前に関税の山を気付いて各国に報復を実際に発動させてほしいわ」・「アメリカの金持ちが嫌な顔するだけでは」・「アメリカ人がどんどん物買えなくなってて草」・「国内品の価格が逆転して安くなるのを狙ってんだろ。実経済に反映するのは3年後だろうけど、その間、物価は上がり続ける。だから最低でもトランプは石油、電気、鉄鋼等の資源を格安で入手しないとキツイ。加工品は関税掛け続けるじゃね?」・「アメリカの製造業の賃金コストは、先進国の一角の日本と比較しても3倍くらいなんですが。それで日本人の半分も働かないナマケモノばかり。中国やインドやバングラデシュあたりと比べたら、ざっと10倍のコストだろう。しばらくしたら国内生産の方が安くなるとか、マジで正気かよお前(爆笑」・「倍にしてやりかえされるだけだろ」・「関税合戦に見えるけど実は地産地消の推進策」・「この人ほんとジャイアニズムの障害だな。株価が下がるのもわかる。こんなやつの元ではまともに企業活動できんわ」・「トランプ面白いよな世界経済をガンガン壊していく」・「世界経済よりも、覇権国家としてのアメリカの地位を、たったの2ヶ月弱で完全 にぶち壊した。こんなキチガイ大統領はまさに前代未聞だろうよ(大笑い」・「アメリカがこんなことになるなんて、昭和世代からすると胸熱」・「関税狂やな」・「若者でこいつに投票した奴はどう思ってるんだろな。若者が嫌う老害そのもの」・「お互いこうやってプロレスして自国の税収増やしていく作戦かな? 苦しくなるのは消費者である国民」 ということで、いやー結構、勉強になったし、僕の印象も強ち間違いでもなかった・・・と安心した。

今日は晩に某バイト[2]があり、明日は昼頃に某バイト[1]の「講師研修」というのがあり、明後日の日曜日には午前〜午後にまたまた某バイト[2]がある。 そして、先日のNHK杯準決勝で勝った藤井七冠と、久しぶりの郷田九段との決勝があるものの、僕はライブで見られない・・・と書いていた。 そこで駄目モトで「NHK杯 + 決勝 + 藤井 + ネタバレ」と検索してみると、なんとなんと「もうネタバレはやめろ!」将棋NHK杯決勝「藤井聡太VS郷田真隆」に「待った」がかかったという上のようなページが出てきて、結果を知ってしまった。 将棋の対局というのはライヴだけでなく「録画」というのがあり、過去にも将棋連盟の棋士データから深読みしてネタバレする事例はあったのだが、今回はNHK自身がネタバレさせているので、これはもう仕方ないとしか言いようが無い。 ただし、僕としては結果が分かってしまったので、明後日は焦ることもなく平和な精神状態で過ごして、翌日あたりに棋譜を追いかければOK、ということになった。

午後には、Amazonから4冊購入した「Newton別冊」の3冊目として、「宇宙の未解決問題」の速読に挑戦した。 全ての漢字にルビがふってあって読みにくいのは同じだが、慣れてきて気にならなくなってきた。 しかし、僕が「Newton」を読んで、こういうテーマに触れてきたのは中学生だった50年前ぐらいなのだが、当時からほぼ変わっていない「謎」があるのには驚かされた。 解決(解釈)されて進んだことも多いのだが、研究されれば研究される程、さらに研究すべき事柄が出現する、というのが自然科学なのだと実感した。

そして某バイト[2]に出掛けるまでに、全4章のうちの第1章〜第3章までをとりあえず読んでみた。 ただしこちらは「酒」と違って、まだまだ何度も読み返す必要がありそうだ。

2025年3月15日(土)

リチウムイオンのモバイルバッテリー全盛のこの時代に、なんとエレコムから「ナトリウムイオンのモバイルバッテリー」が出た、というニュースが届いた。 定価は税込み9980円で、エレコムダイレクトショップだと10%引きの8980円で予約販売だという。 研究室にいた頃であれば速攻で予約したところだが、9000mAhで350gと重くて大きいので、グッと堪えた。 「希少金属を必要としない」・「熱暴走による発火リスクが低い」・「充放電サイクルは約5000回と、リチウムイオン電池の10倍」というあたりが「売り」らしい。

「ナトリウム」と聞くと、高速増殖原型炉もんじゅでの冷却ナトリウム漏洩事故を思い出してしまうが、あれはもろに液体ナトリウムだったので、電池内のナトリウムイオンであれば大丈夫なのだろうか。 ただし、ここで注目したいのは、パソコン周辺機器のあれこれを出しているバッファローやエレコム、という「コバンザメ」企業から、ちゃんと「PSEマーク」を取得した新しいものが出てきた、という事実である。 「航空機の機内持ち込みの規格である輸送試験UN38.3についても合格」というのも素晴らしい。 逆に言えば、シャープやパナソニックやTDKや富士通や東芝やソニーなどは何をしていたのか? という事なのだ。

朝イチから明日の某バイト[2]に向けて、サンプル教材の作り替えをしていたところ、ちょうど「クルードラゴン宇宙船 (Crew-10)打上げ」というニュースが届いたので、YouTubeのJAXAライヴ中継を別ウインドウに出しつつ作業することになった。 そして上のように、見事に宇宙飛行士・大西卓哉さんたちの乗ったクルードラゴンがテイクオフしたのだが、何より凄かったのは、スタンドを広げた1段ロケットが逆噴射してピタッと着地した瞬間だった。 日本では無人のロケット打ち上げ生中継で「失敗」の失態を晒したりしているのに対して、いやいやこれは凄いものを見せてもらった。

午前から午後まで3時間という某バイト[1]の年に一度の「講師フォーラム」に参加してみると、全国の教室がZOOMで結ばれて計1万人ぐらいの講師が参加したようである。 僕がメイン担当として約1年間指導した中3生は無事に志望校に合格できた・・・と知ったので、今夜はボルドー金賞ワインで乾杯である(上の写真は Sabbatical 2016 で行ったボルドー市内で頂いたボルドーワイン)。 そこから帰宅して、週一のルーティンとしてMartinを愛でて、昨日読み残った「宇宙の未解決問題」のラスト第4章を読んでみたが、期待に反して最終章はここ50年間まるで進展が無くて、かなりショボかった。 まぁ、そういう事もある。

2025年3月17日(月)

新しい週になった。 それも今週末は、久しぶりに新幹線に乗って神戸に行き、日本音楽即興学会大会(JASMIM)での発表がある。 ほぼ忘れてしまったので、たしか準備してあったプレゼンの内容を確認したり、持参する実機での動作の再確認などを週の後半に行う必要があるが、今日はまだだろう。

昨日の某バイト[2](午前ミドル、午後アドバンス)では、新作の スロットマシン に生徒からのクレーム(リクエスト)があったので、朝イチでArduino IDEを開いてその改訂を行うことで今日が始まった。 スロットマシンに3つ並んでいるのを「シリンダー」と呼ぶとすれば、3個のシリンダーに描かれている「絵」は全て共通で、同じ順番に並んでいる。 アルゴリズムとしてこれをランダムにするのは超簡単なのだが、それは現実の実機と異なるということで敢えて封印していた。 そして毎回のリスタートの際には、16パターンの出現位相を固定して「5個ずれる」(3つ並ぶシリンダーの絵は全て異なる)と設定していたので、攻略法として「等間隔にタップすると上手く位相にハマッて当たりになる」というのがあった。

しかし、ある生徒(4年生)からこの仕様が「いただけない」と言われたので(今時の小学生の方がゲームに精通している)、シリンダーの絵については固定であるものの、リスタートのたびに各シリンダーの位相(最初に出てくる絵)をランダムに出す(低い確率で2個だけ一致することもある)という風に変更した。 本物のスロットの場合にも、おそらく各シリンダーはそれぞれ異なった初期状態から(位相はランダムで)スタートするだろうから、これでより実機に近付いたことになる。 YouTubeに改めてアップするのは省略したが、このプログラム改訂所要時間は約3分である。 これでどう生徒の反応が変わるか、今後が楽しみだ。

ネットニュースで届いたのは、東儀秀樹「今度はDeep Purple のHighway Starをひとりでカバーしてみたよ」というもので、なんとあの東儀秀樹さんが一人多重録音録画で、僕も高校時代に演っていた Highway Star を熱演していた。 さらにそこからのリンクで、こちらも僕も高校時代に演っていた Stairway to Heaven を一人多重録音録画で熱演していた動画も発見した。 いやいや素晴らしい、この人はどうも「根はプログレ」の人ではないのか。

今日は高校入試後の「お休み」ということで某バイト[1]も無く、月曜火曜は何も予定が無い(水曜は皮膚科とJoyJoy)ので、いよいよAmazonから4冊購入した「Newton別冊」のラスト4冊目として、「無とは何か」の速読に挑戦することになる。 全ての漢字にルビがふってあって読みにくいのにも、だいぶ慣れてきた。 そして、この本についてはこれまで知らなかった新しい発見があったので、以下、リストとして追記しておくことにした。 ただし、特に第3章はひどかったのをここに付記しておこう。 「無」のテーマにかこつけて、50年前から全く変わっていない量子論の解説(代わり映えしない)で40近いページ数を稼ぐというのは、ちょっといただけないと思う。

そして鋭意、読書を続けていると、日本音楽即興学会から「いよいよ今週末が第16回大会となりました。添付ファイルにてプログラムをお送りいたします。当日,みなさまのお目にかかれますことを心より楽しみにいたしております」というメイルが届いた。 JASMIMの「プログラム」というのはPDFで、タイムテーブルだけでなくそれぞれの発表者が事前に送った「概要」(各自1ページ)までがまとめられているので、サイズは800KBと小さいのだが、ちょっとここにそのままは置けない(^_^;)。

- ガブリエルのラッパ - 関数 "y=1/x" の "x≧1" 区間をx軸を中心に回転させた物体 → 表面積が無限なのに体積が有限!!

- 絶対零度(-273.15℃)でもヘリウムは個体にならない

- カシミール効果 - 非常に小さい距離を隔てて設置された二枚の平面金属板が真空中で互いに引き合う現象 → 零点エネルギー

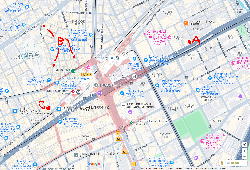

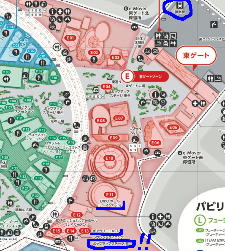

僕は参加しないのだが、1日目の晩に三宮で開催される「交流会」の会場が「神戸遊路倶楽部」と判明したので、さっそく以下のようにマップで調べてみた。 僕は早々にA地点のホテルにチェックインして、夕食をいただいて(あのガード下の餃子屋さんはまだあるのかな?)、B地点あたりにあるスナックのいずれかを訪れるという予定なのだが、JSAMIM御一行の交流会会場がC地点であると発覚したのである。 A地点からB地点に向かうためには、余程マニアックな行き方をしない限り、三宮駅の構内を通過するのが普通の動線である。 一方、阪急で交流会に向かう人達も、ほぼ間違いなく三宮駅の構内から出てくる。 かつてこのあたりを闊歩していた腕の見せ所だが、上手く出会わないようにする作戦を考えていく事にしよう。

その後、ロボット教室の来月のテキスト(融通の利かない電子ブック形式)が公開されているのを発見した。 そこでいつもの「月に一度のお仕事」として、1ページずつ「印刷(→PDF)」機能によって連番PDFにして、最後にPDF統合してテキストPDF化して、Web某所にアップロードして、いつも教室に持参する2台のiPadにダウンロードする(→Acrobat/SideBookで見る)・・・という作業を、Basic/Middle/Advenceの計8ファイルについて行った。 所要は今回、全部で1時間半ほどである。 淡々とした事務的作業なのだが、これをしておくと現場でチョー助かるので(生徒は「紙」のテキストが配布されるものの、講師は「紙」はナシ)、やらない訳にはいかない。

ということで、とりあえず午後には最後4冊目として、Newton別冊「無とは何か」の速読(斜め読み)が終了した。 しかし、最後の第5章もちょっとラストのあたりは疑問符が付いて、あまりに安易な「仏教で終わるなよ」というのがまずは読後感である。 思わず萩尾望都の「百億の昼と千億の夜」をまた読みたくなったが、本棚を探してみたら、光瀬龍の原作しか無かったのを発見した。 おそらく、貸した学生から返却されなかったのだろうが、これはもしかすると、また購入することになるかもしれない。

夕方には「いしだあゆみの訃報」が届いたので、明後日のJoyJoyではマイレパの「ブルーライトヨコハマ」は必須となった。 合掌。

2025年3月18日(火)

今日は朝に奥さんを浜松駅に送って、帰途に灯油を購入して、というお仕事の他に何もない日となったので、午前中にフト思い付いて、SeeeduinoLiteに6軸加速度センサを付けた「出張所」からMax8に送って、以下のようにいつものAveMariaを演ってみた。 どうもメロディーを間違って覚えてしまっていたのを自覚していたので、改めてスコアのサイトに行って、正しい楽譜を作るのに時間がかかったのだが、いつものように録音動画は最初一発の「First Take」で、 YouTube動画 としてアップしてみた。

まぁ、久しぶりにやったので多少イマイチなのだが、やはり何度も撮り直すというのは自分の辞書に無いので、これでいいのだ。 以下がSeeeduinoLiteのプログラムであり、せっかくの6軸出力のうち、Max8では1つだけを使っている。

僕のお仕事パソコンに関しては、ここ20年以上も続いていた快適な環境が「失われる」、という激動がやって来た。 僕はMacOSX El Capitan(10.11.6)で止めたままで使っているのだが、これはIntelの64ビットだけでなく32ビットのアプリケーションも使える最後のバージョンだからである。 そのため、ブラウザもFirefox78.0で止まったままなのだが、これまで「広告ブロッカー」としてublock originが活躍してくれていた。 ところがこのアドオンが数日前に、突然、使えなくなってしまって、一旦deleteしてから改めてインストールしようとすると、以下のように断られるようになったのである。#include<Wire.h> const int MPU_addr=0x68; int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ; void setup(){ Wire.begin(); Wire.beginTransmission(MPU_addr); Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register Wire.write(0); // wakes up the MPU-6050 Wire.endTransmission(true); Serial.begin(115200); } void loop(){ Wire.beginTransmission(MPU_addr); Wire.write(0x3B); // starting ACCEL_XOUT_H Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true); // total 14 registers AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // ACCEL_XOUT AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // ACCEL_YOUT AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // ACCEL_ZOUT Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read(); // TEMP_OUT GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // GYRO_XOUT GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // GYRO_YOUT GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // GYRO_ZOUT Serial.print("AcX "); Serial.print(AcX); Serial.print(" AcY "); Serial.print(AcY); Serial.print(" AcZ "); Serial.print(AcZ); Serial.print(" Tmp "); Serial.print(Tmp/340.00+36.53); Serial.print(" GyX "); Serial.print(GyX); Serial.print(" GyY "); Serial.print(GyY); Serial.print(" GyZ "); Serial.println(GyZ); delay(50); }

→

その結果、これまで邪魔もなく静かに見れていたほぼ全てのWebサイトに鬱陶しい広告が出てきて、YouTubeでも動画の冒頭にスキップできないCMが入るようになった。 5ちゃんのニュースヘッドラインは今まで通りなのだが、実際にそのリンクからスレに飛ぶと、ウインドウ内はちょっと形容しがたい公序良俗違反の嵐となって(とてもスクリーンショットをここに置けない)、肝心の記事がほぼちゃんと見えなくなった。 けっこう見ていたtverも、耐えられなくなるCMの嵐のために、スッパリ行かなくなった。 ・・・ということで、余計なところに行かなくなったのは結構なのだが、まずまずストレスの日々となった。 最新の環境にすればあるのだろうが、こんな古い環境に対応した広告ブロッカーはもはや存在せず(全て試してみたが結果はublock originと同様)、これは甘受するしかないのだろうか。

2025年3月19日(水)

今日は朝イチで皮膚科(3ヶ月ごとに通院して薬を処方)に行って、午後にはJoyJoyヒトカラ6時間という日である。 昨日の午後からフト思い付いて本棚から取り出して読み始めたのは、以下の「ゲーデルの哲学」という超難解な本で、この本はおそらく2005年あたりに買った本で(もしかすると途中で断念したかも?)、昨日はとりあえず第1章だけ読んだが、まだまだ分からない本だった。

改めて読んだ「はじめに」で気付いたのは、ゲーデルの生誕地は「オーストリア=ハンガリー帝国・モラヴィア地方のブリュン」ということで、これは僕が 欧州ツアー2018 で、ドイツ→オーストリア→チェコ→ポーランドと移動する中で、「2018年9月11日(火)」にリンツからの国際バス(→チェコのプラハでさらに乗り継ぎ)でたどり着いたBrunoのことだった。 ここで2泊して市内観光を堪能し、「2018年9月13日(木)」にクラクフ(Cracow:アウシュビッツのある都市)に移動する国際バスに乗るまでの期間、ブルノに滞在したのだが、美しい古都だった。

さらにゲーデルはその後の生涯をプリンストン大学の高等研究所で過ごしたということで、2003年に行った プリンストン大学の風景 も懐かしく発掘した。 ここに写っている東野珠実さんのテクニカルスタッフということで今回、6月に 万博のプロジェクト に協力するのだから、何というか、「縁(えにし)」を感じるのだ。 東野さんとはICMC1997(ギリシャ・テッサロニキ)で知り合って、初代の「笙ブレスセンサ」を開発し、翌1998年の神戸国際現代音楽祭の僕の作品で出演してもらって(→これが2001年9月の欧州ツアー2001 ★ ★ ★ に繋がった)、その後はSUACでのイベントに何回か来てもらって、さらに NIME2004 では、オープニングや公開レクチャーコンサートにも出てもらった。 そんなBruno/Princetonの思い出と共に、この本の再読/熟読にはかなり時間がかかるだろう・・・と覚悟した。 2014年から数年間の博士課程で美学や哲学にもどっぷり触れたという経験を基に、今回は何としても、とりあえず最後まで読むことに挑戦してみた。

・・・そして午前中から午後に出掛ける直前まで数時間、集中して読んだ結果、遂にこの本を読了してしまった。 いやー、実に素晴らしい本だった。 こんな良い本をどこで見つけて仕入れて本棚に置いていたのか、自分でも不思議である。 もちろんこれで「理解した」などとはとても言えないのだが、確かに読んだのだ。 過去に読んだ時とは全く違う、手応えのある(ただし「理解」などとは程遠い)実感を伴った「読了」なのだった。

特に痺れたのは、第5章にあったゲーデル・チャイティンの不完全定理「任意のシステムSにおいて、そのランダム性を証明不可能なランダム数GがSに存在する」というもの、さらにチャイティンの定理「真理性Ωは、ランダムである」だった。 これまでコンピュータや非線形現象と共に生きてきた僕にとって、これほど染みる定理は、無いのだった。 素晴らしい本の存在に気付いたが、もちろん全然、まだ何も分かっちゃいないので、またいずれ、再読することにした。

2025年3月20日(木)

今日はお彼岸ということで、午前中は奥さんの方の墓参とかあれこれの運転手をして終わり、昼前に帰宅してから午後までずっと、今週末に迫ってきたJASMIMのプレゼン作りに集中した。 久しぶりのプレゼン作りだし、なんせ中身の材料は以下のように膨大にあるので、夕方までかかって28ページのプレゼンとなった。 実機でMaxによる2件のデモも確認したのだが、ここまで出来るかどうか。 どうせ30分の持ち時間では準備したものの半分もお見せ出来ないのだが、これはいつもの事である。 せっかくなので ここ にPDFを置いておくことにしたが、まぁ基本的にはこの存在は秘密なのでヨロシク。

2025年3月21日(金)

今日は晩に某バイト[2]があり、明日は朝から浜松駅に行くという久しぶりの出張の日となる。 SUAC時代は出張は慣れたもので、当日朝でも荷物をまとめるルーチンが身体に染み付いていたのだが、1年間のブランクは大きく、昨日から少しずつ荷物をまとめているものの、「何か忘れるんじゃないか」という心配が消えない。 なんせ今晩の某バイト[2]に持参するiPadとデジカメを、明日には持って行くというところがネックで、今夜、ロボット教室の報告メイルを御父兄に出すまでは荷物がまとまらないのである。 とりあえず昨日のうちに完成したプレゼン等は持参するMaxBookAirに入れてあるので、今日は ここ から発掘して、これまで過去のJASMIM発表記録を以下のように整理してみた。日本音楽即興学会(JASMIM)大会 発表記録

けっこう、皆勤賞とは言えないものの、JASMIMでは発表を続けてきたことを確認した。 そしてこの作業で発見したのは、去年、2024年のJASMIM第15回大会で発表していたのに、 ここ への記載が抜けていた、という重大なミスだった。 このリストを作って良かった。 さらに調子が出てきたので、タイトル(日付・会場)の情報に加えて、手元に残っていたプレゼンPDFへのリンク、さらに残っていた場合には「出張紀行」のページのリンクも追加してみた。

- 「Computer Musicにおける即興の事例紹介」、 2009年9月20日『日本音楽即興学会 第1回大会』(神戸大学) ★

- 「『それはよい即興、これはわるい即興』なのか、『それは即興であり、これは即興にあらず』なのか」、 2010年9月18日『日本音楽即興学会 第2回大会』(神戸大学) ★ ★

- 「コンピュータ音楽/電子音響音楽における即興と評価の事例紹介」、 2011年9月18日『日本音楽即興学会 第3回大会』(神戸大学) ★ ★

- 「『ライブ映像の作品』と『ライブ作品の映像』について考える」、 2012年9月23日『日本音楽即興学会 第4回大会』(神戸大学) ★

- 「その場で楽器を作って演奏したっていいじゃないか」、 2014年12月14日『日本音楽即興学会 第6回大会』(京都精華大学) ★

- 「バイオフィードバック楽器演奏とウェルビーイング」、 2015年10月31日『日本音楽即興学会 第7回大会』(神戸大学) ★ ★

- 「『筋電センサ/脳波バンド/触覚センサ』楽器と即席即興集団による音楽パフォーマンスについて」、 2016年11月12日『日本音楽即興学会 第8回大会』(川崎医療福祉大学) ★

- 「自動運転車のためのリアルタイム作曲システムに必要な音楽ヒューリスティクスと即興性」、 2017年12月2日『日本音楽即興学会 第9回大会』(京都精華大学) ★ ★

- 「即興的コンピュータ音楽における『現代音楽』の意義」、 2018年12月8日『日本音楽即興学会 第10回大会』(エリザベト音楽大学) ★

- シンポジウム・パネラ「テクノロジーを用いた即興演奏・即興演奏教育の拡張」、 2019年11月30日『日本音楽即興学会 第11回大会』(尚美学園大学) ★

- 「テクノロジーによる即興の支援 --- 楽器が求める即興と様式が求める即興」、 2019年12月1日『日本音楽即興学会 第11回大会』(尚美学園大学) ★ ★

- 「ライヴ・サンプリングの与える臨場感と即興感について」、 2022年1月9日『日本音楽即興学会 第13回大会』(オンライン)

- 「Embodied Sound in the Virtual」、2024年1月21日『日本音楽即興学会 第15回大会』(八王子市学園都市センター) ★

- 「令和Thereminプロジェクト」、2025年3月23日『日本音楽即興学会 第16回大会』(神戸大学) ★

午前中には、明日には出来ないので、週一のルーチンとしてMartinを愛でたり(明日の出張を前に不思議とテンションが上がっていることを自覚してちょっと驚いた)、GoogleMapのStreetViewで三宮駅付近の地理を思い出したりした。 すると、三宮駅のガード下に懐かしい「天一軒」という中華料理屋がまだ残っているのを発見して、明日の夕食は久しぶり(20年以上ぶり?)にここに行こう・・・と決意したりした。 ちなみに三宮で行ってみたいスナック(初)候補は、もちろん調査済みなのだった。

2025年3月24日(月)

というわけで今日はもう月曜日になったが、無事に このように 10年ぶりとなった神戸大学でのJASMIM(日本音楽即興学会大会)への発表参加を完了した。 1日目の「総会」を抜け出して「天一軒」に行ってみれば、「開店18時」という触れ込みと違って17時過ぎには満員で店外に行列が出来ていたが、まったく30年前と変わらない雰囲気で賑わっていた。

僕が参加した神戸大学でのJASMIM大会は2015年だったようだが、10年たっても三宮も六甲も大学も(バス停の名前は変わったものの)ほぼ変わっていない、懐かしい「場」を堪能した。 詳しくは ここ の写真をご覧いただきたい。 また、あまり目新しい写真は無いのだが、せっかくなので 「乗り鉄」の記録 のページにも追加しておいた。

午前中には、まずは先週金曜日で区切りまで終わった某バイト[2]のサンプル教材をバラして、次に上のようなメイルをMACS-MLに出してみた。 ところが、僕のGmailアドレスはmemberとして登録されていない・・・と拒絶されてしまった。 これまでシームレスに届いていたMACS-MLのアドレスはSUACアドレスのままだった、と判明したので、管理人の大矢さんにメイルしたりとドタバタすることになった。 しかし、さすが大矢さん、即刻反応してくれて、無事にポストする事が出来た。 さらに考えてみればこれは元々JASMIM大会だったのだ・・・と気付いて、JASMIM-MLにもポストしておいた。MACS-MLの皆さま お世話になります、ASL(Art & Science Laboratory)の長嶋洋一です。 一昨日と昨日の2日間、神戸大学での日本音楽即興学会(JASMIM)大会に発表参加しました。 https://jasmim.net/日本音楽即興学会第16回大会について/ この中で、北原さん(+学生さん)がワークショップ発表で「Networked JamSketchを用いた聴衆参加型ジャムセッションの試行」 というのをやって、僕も会場の皆さんと一緒に即興セッションに参加しました。 https://nagasm.org/ASL/event/JASMIM-16th/DSC00131.JPG https://nagasm.org/ASL/event/JASMIM-16th/DSC00132.JPG BGMとして12小節のブルース進行が繰り返されていて、聴衆に配られたタブレットでそれぞれが即興的に描いた曲線に対応して その時のBGMの演奏コードにほぼ対応した音階(テンションノート含む)がアドリブソロとして演奏される(複数同時OK)というものです。 この模様の動画がおいおい北原さんから公開されることを期待しつつ、そこで僕がコメントした件に関して、発掘して情報提供します。 「描かれた図形に対応した音が生成される」というのは、僕も1993年ごろにこんなのをやってました。 "Muromachi" (1993) digest - https://www.youtube.com/watch?v=_DlMLZAYNJE "Muromachi" (1993) - http://www.youtube.com/watch?v=eun3-e4p59Q "Muromachi2" (1994) - http://www.youtube.com/watch?v=NOMaDmyWygU この発想は、もともとクセナキスの図形楽譜など長い歴史があります。そして僕は2004年に、SUACの短期サバティカル制度を利用 して2ヶ月にわたってパリに滞在し、期間中に1週間ほどアムステルダムとリンツにそれぞれ行きました。パリではスタジオCCMIXでの 滞在研究とMOTUSワークショップ参加(作曲+公演)、IRCAMでのレクチャー講演、スタジオLa Kitchenでの滞在研究とレクチャー 講演とパフォーマンス公演、アムステルダムの研究所STEIMでは滞在研究とレクチャー講演とパフォーマンス公演、リンツではアルス エレクトロニカ2004を調査・視察しました。 https://nagasm.org/Sabbatical2004/index.html この中で、クセナキスの発想を実装したUPICというシステムの最後の動態保存をしているスタジオCCMIX、さらに発展系を開発している スタジオLa Kitchenでの滞在研究で、今回の北原さんのシステムに参考になるものがあるかも・・・と情報提供する次第です。 音楽情報科学研究会での報告は以下ですので参考にしていただければ幸いです。 「欧州のComputer Music研究の状況報告」 https://nagasm.org/ASL/paper/SIGMUS0412.pdf 「PGS (Polyagogic Graphic Synthesizer) の検討」 https://nagasm.org/ASL/SIGMUS0502/index.html Sabbatical日記はダラダラと無駄に長いので、以下の日付のあたりの写真/サウンドが参考になるかと思います。 2004年8月1日(日)〜2004年8月6日(金) / 2004年9月9日(木)〜2004年9月10日(金) 北原さんのシステムはとても面白かったのですが、「伴奏がずっと金太郎飴なのでソロに対応して盛り上がり/静まりの反応が欲しい」 (かつてイメージラボでやっていた知的自動伴奏システムの発想)というコメントと共に、「図形として子供だったらマルとかバツを描く」 とコメントしました。実際に僕はマルを描いたのですが、暖かく無視されました。(^_^;) その参考として、上記の情報を提供いたしました。北原さんたちの続報を楽しみにしています。

午後には、こちらからの回答が懸案となっていた、6月の技術士会での講演について、必要な情報をまとめてメイルしてしまった。 まぁ、タイトルをどのように付けても、中身はどのようにでも出来るので、こういう「形式」はあまり深入りする必要はないのだ。 「当日の配布資料はありません」と回答したので、資料としてのWebページを作って、そのURLのQRコードをスクリーンに出す・・・という、いつもの手で乗り切る予定である。

そして晩には久しぶりの某バイト[1]となった。 高校入試も終わったので、いよいよ新しい学年(中2生は春休みから頑張って受験生としての1年に突入)なのだ。

2025年3月25日(火)

昨日、技術士会(情報工学部会)に送った情報には不足があって、「講演内容の概要(150字〜300字程度)、キーワード(3個程度)」も送って欲しい・・・というメイルが来たので、以下のように「概要」の作文を追加して送った。 これでほぼ、準備は完了ということになった。ネットニュースからは、「『AIに奪われる職業』10年前の予想が大外れと話題に 編集者は悲鳴『1人で何でもできてしまう時代』」という面白い情報が届いた。 ソースである「Jcastニュース」というサイトは今月末で閉鎖されるということらしいので、その概要をここで引用しておこう。 2015年の野村総研のレポートで、「人工知能やロボット等で、日本の労働人口の49%が代替可能に」という事だったらしいのだが、その「資料」というのが以下であり、「人工知能やロボット等による代替可能性が高い職業100」・「人工知能やロボット等による代替可能性が低い職業100」というリストである。 これが、生成AIによって全く違った展開になっているというのだ。●講演者紹介メモ 1958年生まれ。作曲家/研究者/技術士(情報工学・電気電子)/Ph.D(メディアアート)。 京都大学理学部(素粒子物理学)卒。京都市立芸術大学美術研究科 後期博士課程(メディアアート専攻)修了。 河合楽器を経て、1991年より現在まで、Art & Science Laboratory 代表、ASL長嶋技術士事務所 所長。 2000年より静岡文化芸術大学デザイン学部教授を兼務、2024年4月より 名誉教授。 音楽を中心としたメディア・アートの領域において、コンピュータ・エレクトロニクス技術を活用したヒューマン インターフェース、マルチメディア/インタラクション等のテーマでの研究・創作・教育などの活動を行っている。 ●タイトル/講演者 「コンピュータ音楽/メディアアートと歩んだ40年: 感性/非線形/ウェルネスと共に --- Demo実演と共に世界の潮流を紹介」 長嶋洋一(情報工学/電気電子) ●概要 楽器メーカで研究開発する中で学会と技術士を知り、2部門取得して1993年に35歳で独立。その後はコンサルタント/研究者/作曲家 として活動、コンピュータ/エレクトロニクス技術の進展と共に多くのシステム/作品/人材を生み出し、世界の先端と並走して国内/海外 での講演/公演を続けてきました。生体センサを含む「新楽器」を開発し、非線形(フラクタル/カオス)を活用し、最近はウェルネス方面 (バイオフィードバック・リハビリテーション)の研究も進めています。本講演では、具体的なデモ(実演)を交えつつ、新たな可能性を触発 する機会となる事を目指します。(参考URL) http://nagasm.org ●キーワード コンピュータ音楽、 非線形現象、 ウェルネス・エンタテインメント

代替可能性が高いと予想されていた職業には「介護職員」・「保育士」・「調理人」があがっているが、現代ではいずれもAIに代替されにくい職業と見なされている。 「自動車整備工」・「配管工」・「建設作業員」・「警備員」・「タクシー運転手」なども、当面は代替される気配がない。

一方で、代替可能性が低いと見られていた「コピーライター」・「シナリオライター」・「グラフィックデザイナー」などのクリエイティブ職種は、すでに一部タスクが生成AIに置き換えられていて、「プログラマー」や「ソフトウェアエンジニア」ですら、基本的なコーディング作業の一部が自動化されている。

1日中、生成AIと高速で言葉のやり取りをしながら一言も発さずにいると、声を出したくなる。 生成AIで仕事をするようになってから、Aさんは地元のスナックで気晴らしをするようになった。 「頭のいいAIと長時間やりとりしていると、いい意味でアホな生身の人間と声を発して会話がしたくなるんですよ。『代替可能性が低い100の職業』にはバーテンダーが入っていますが、これは確実だと思います。スナックのママも入れていいんじゃないでしょうかね」 とのことで、これは面白い。 僕はDAMの「なんとかAi」とかいうリモコンは余計なお世話の塊なので絶対に使わないし、スナック「AIママ」には行きたくない。

2025年3月26日(水)

ネットからは、ニューズウィーク日本版から?ということで、 テスラの没落が止まらない...株価は暴落、業績も行き詰った「時代遅れ企業」の行く末は? という、なかなか洗練された「アニメ解説」動画の情報が届いた。 まぁ、エマニュエル・トッド氏の見立てほど鮮烈でなくても、ドラルドトランプもイーロンマスクも、とても4年間も「持たない」というのが大方の印象なのだが、果たしてどこに行くのか、見守ってみたい。

前回の献血から3ヶ月が経過して「献血できます」とのメイルが届いていたので、天気予報を勘案して土曜日の献血を予約した。 僕にとって今回が65回目となる献血とは、たまの外出として駅にバスで出掛けて、自分の血液中の不要な汚濁だけ抜いてもらって身軽な気分になり、その後に御褒美として一杯やって帰って来る、という一種のレジャーなのである。

明後日までは某バイト[2]の「3月分」が続くので、まだ来月のロボット教材サンプルの製作には取り掛かれない。 ぼちぼちまた新しい何かを作るアイデアを練りつつ、午前には Martinを愛でて、午後にはJoyJoyに出掛ける・・・という、まったりとした日になった。

万博の伝統文化未来共創プロジェクトからは、「以前(3月17日)、AD証の本登録について、3月20日頃にメールが届く予定とのご連絡をさせていただきましたが、万博事務局側のシステムの都合により、まだ配信されていない状況であり、また、配信予定が当方ではつかめない状況でおります。今しばらく、お待ちいただきたくお願いいたします」とのメイルが届いた。 一応、これが届くということは、まだ消えてはいないのだろうが、この万博はこれからどのように進んでいくのかは全く視界不良であり、こちらとしては「どのように進んでも対応する」という姿勢で落ち着いて待機するしかないのだろう。

2025年3月27日(木)

昨日のJoyJoyヒトカラは、体感としてはここ最近でもなかなか良好な6時間を完走したのだが、リストを確認すると計53曲だった。 いつもは60曲ちょっと(以下の今月でも62・64・62曲)なのだが、これには理由がある。 思いの外、快調に歌えていたので、 マイリスト の中でも「演奏時間が長い曲」を集中的に取り上げたからなのだ。 昭和の歌謡曲は1曲3分とか言われたが、平成あたりではフルで5分ぐらいの曲もざらにあって、さらに1曲が7-8分以上の長い曲もあり、そればかりを選べば全体として10曲ぐらい少なくなっても当然となる。というわけで、今月の成果は上のようになった。 先月およびそれ以前の情報は、 この日記の「2025年2月28日(金)」のところにある。

- 2025年3月5日(水) 6時間 62曲

- 2025年3月12日(水) 6時間 64曲

- 2025年3月19日(水) 6時間 62曲

- 2025年3月22日(土) 3時間 10曲 (三宮・SoupMania)

- 2025年3月26日(水) 6時間 53曲

RAKASU PROJECT.さんからは、彼女がスマホで撮ってくれた僕の写真と動画が届いた。 そこでさっそく、 このページ に追加した。 スマホ写真は異常にデカくて1枚あたり数MBなのだが、僕のデジカメ写真に合わせて640*480にリサイズすると、1枚は40KBほどになってスッキリするのだった。

また、MACS-MLやJASMIM-MLに出したつもりのポスト(2025年3月24日(月)に出した)が自分に配信されないようなので不安だったのだが、どうも「ポストした本人以外に配信される」という仕様であるらしいと判明したので、あまりスッキリしないものの、こちらも落着ということになった。

2025年3月28日(金)

SUACにいた頃のように簡単には購入できなくなったものの、色々なユーザ登録のうち、断捨離せずに残しているものも多い。 「最新」情報の豊富なソースであるからで、NVIDIA、Seeed、Apple Developer、mbed、OpenBCI、Maker Faireなどと並んで登録したままのMUSEから、久しぶりに「Muse S Athena」という情報が届いた。

このシステムの「売り」は「EEG + fNIRS technology」とのことで、EEGだけでなく、額の部分に限定されているものの「fNIRS」と自称しているところが新しい。 ただし、以前の「Muse S」も額のところで血流は計測していたので、どうやらこれはファームウェアを向上させた(ハードウェアとしてはそれほどドラスティックに新規でない?)ものらしい。 これを敢えてここで「fNIRS」と言えるだけの裏が取れたということなのだろう。

上が今回のMuse S Athenaのスペックであり、多くが「Upgraded」であって、実質的にはデバイスの高性能化やファームウェアの改良などで実装されているらしい。 相変わらず、用途は医学的でない部分に限定していて、セールストークのフレーズは「Mental Fitness」・「Cognitive Fitness」・「Brain activity tracking」・「Upgrade Your Sleep」・「Sleep Tracking」・「Digital Sleeping Pills」・「Better Handle on My Stress」・「Better Focus & Clarity」・「Better Emotional Regulation」・「Optimize Your Brain’s Recovery」などが並んでいる。 これで新たに約9万円の新製品に乗り換えよう、という案内には、ちょっと乗っていけないのだった。

- Size Range: 43 - 63cm

- Wireless Connection: BLE 5.3, 2.4 GHz (Upgraded)

- Charging Port: USB-C (Upgraded)

- Battery: 150mAh Li-ion

- Charge Time: 3 hours

- Usage Time: Up to 10hrs

- EEG Channels: 4 EEG channels + 4 amplified Aux channels

- Sample Rate: 256 Hz

- Sample Resolution: 14 bits / sample (Upgraded)

- Reference Electrode Position: FPz (CMS/DRL)

- Channel Electrode Position: TP9, AF7, AF8, TP10 (dry)

- EEG Electrode Materials: Silver thread fabric (dry) (Upgraded)

- Accelerometer: Three-axis @ 52Hz, 16-bit resolution, range +/- 2G

- Gyroscope: Three-axis @ 52Hz, 16-bit resolution, range +/- 250dps (New)

- PPG Sensor: Triple wavelength: IR (850nm), Near-IR (730nm), Red (660nm), 64 Hz sample rate, 20-bit resolution (Upgraded)

- fNIRS Sensor: 5-optode bilateral frontal cortex hemodynamics, 64 Hz sample rate, 20-bit resolution (New)

- Aux Channel Connection: Input range: 725uV AC signal (1.45mVp-p) with 1.45V DC offset; Aux channels are amplified like all other EEG channels

- Electrodes: 20% silver content, 80% polyamide fabric (nylon) (Upgraded)

- Weight: Approx. 41g

- Module: Approx. 6 × 3 × 1.5 cm

- Headband: Adjustable length approx. 48-63 cm, width approx. 3.25 cm

- Muse App Compatibility: Apple iOS 15, Android 8 or higher (Huawei devices not supported)

そういえば気付いてみると、ちょうど1年前の3月末には、 「湯治屋」ツアー2024 に出掛けていて、3月28日といえば、大沢温泉・湯治屋での6日間が後半に折り返したところだった。 朝から晩まで、1日に4回ほど露天風呂に下りていってのんびり浸かって、あとはひたすらダラダラとス4年間の澱をデトックスする・・・という口実で美味しいものを食べ、美味いお酒を飲み続けていたのだった。 当時はドジャースに移籍した大谷翔平が開幕前なのに通訳の不祥事に巻き込まれて大変だったのだが、今日のお昼のニュースでは大谷の2本目のホームランが伝わってきて、何事にも動ぜずに自分の仕事に邁進する素晴らしい姿を見せてくれた。 新花巻駅の構内にあった「大谷コーナー」は、今年はさらに盛り上がっていることだろう。

そして夕方に某バイト[2]に出掛けるというこの日の午後には、ちょっと今後の日々の体制に変化が起きることになった。 これまで某バイト[1]と書いてきたところは、だいぶ伏線があったものの、事情があって今月で終了、という話になった。 一方で某バイト[2]については、さらに新たに「アドバンス」コースの上の「ロボプロ」コースを担当するかも・・・という話の打診があって、嬉しいことにちょっと動き出した。 そこで今後に向けて、ネットでの求人情報を検索して、いろいろ調べて、応募を検討して・・・という新しい動きがスタートした。 もし新しい話が決まったら、同じ文字色で[1]でなく某バイト[3]と書いていくことにしよう。

2025年3月29日(土)

久しぶりに献血に行って気付いたのは、多数の献血者はほぼ全てオッサンだったという事実である。 輸血を受ける人は「善意のオッサン達の血液を頂いている」と覚悟していたただきたい。 ということで、今日は3ヶ月ぶりの400cc献血と共に自分慰労の打ち上げ、そして天気予報は雨は上がったものの気温は冬に戻って「終日曇り」という浜松城に行ったところ、1時間半ほど、「束の間の晴天」に恵まれた。

来週になれば芋を洗うような混雑で、こんな快適な花見はとても不可能である。 詳しくは 「献血」と「桜」 という写真をご覧いただきたい。 曇天の予報に反して晴天・・・というラッキーもある(そんな所で運を使いたくないものなのだが・・・)のだった。

2025年3月30日(日)

昨日は「花粉の舞っている中をずっと歩いた」という状態だった事を忘れてそのまま寝た(僕はいつも晩風呂でなく朝シャワー派)ことが災いして、CPAPの夜中に強烈な苦労をする事になった。 それでなくても花粉の舞う時期で、これまでの口呼吸がCPAPで100%鼻呼吸になった事で色々としんどいのに、そこにおそらく頭髪などに付着した花粉が作用して、夜中に相当数の咳・痰・嚔・鼻水・呼吸困難を伴って頻繁に目覚める事になった。 この症状はけっこう体力を使うらしく、スクワット50回を1日3セット始めたこともあるのだが、この半月ほどで体重が一気に3kgほど減ったというのはかなり画期的である。

僕は「ジブリ」というのは詳しくないので詳細不明だが、最近では海外で「ジブリ風」という絵を生成AIに描かせて、その絵を自分のアイコンとして使うのが流行っているらしい。 これはなかなかえらい事だと思うのだが、ジブリは放置しているのだろうか。

そして昨日、ネットの求人募集に応募したところ、担当者から電話が来て、まずは履歴書を送ることになり、頑張って作文して履歴書PDFの送付まで完了した。 こういうのを仕掛かったまま明日まで抱えているよりは、日曜であっても送付してしまうのが僕のやり方なのだった。 あまり推奨されないマナーなのかもしれないが、まぁ、ここは気合いなのだ。

午後には、昨日の献血の検査結果というのがメイルで届いた。 これまでは「紙」(重なっていてペリペリと広げられる葉書)だったのだが、どうやら経費節減ということで、データ(スマホでも見られる)になったようだ。 そして過去3回のデータでは、予想通りというのか、アルブミンの数値だけが赤い異常値となっていた。 「血清蛋白の50%以上を占めるアルブミンは、病気などで栄養が悪くなると減少するため、健康診断のスクリーニングとして大きな意味があります」ということで、思い当たることバリバリである。 昨日の前夜も、「CPAP+アレルギー反応」という症状はかなりあったので、ここまで明確になるというのは凄いことだ。 まぁ、ここはとにかく大人しく過ごしていくことになりそうだ。

ネットからは、国内で新しく出た この曲 と、史上最年少でグラミー賞の主要4部門を独占受賞したビリー・アイリッシュの この曲 とが「似てんじゃね???」と物議を醸している・・・というニュースが届いた。 聞き比べてみると、確かに似ているのだが、さらに先に出ていた この曲 の方がずっっっとカッコイイのだった。 これはちょっと恥ずかしいかもしれない。

2025年3月31日(月)

僕はゴルフをやらないのだが、ゴルフの世界には「エイジシュート」(年齢以下のスコアでホールを回る)という概念があるらしい。 若いゴルファーでは無理なので、主としてシニア対象となる。 そして献血でも、「年齢以上の回数の献血」という「エイジ献血」という概念が、地味ながらあるらしい。 僕は学生時代から献血していた(京大の正門前に献血車が来ているのを見ると、パブロフの条件反射[献血する→ヤクルトを2本飲める]で献血していた)のだが、回数で言えば10回ぐらい?のあたりで就職引越のドタバタの際に、献血カードを紛失していた。 それでも、その後のカードでずっと回数がキープされてきて、献血アプリで見てみると 今回の献血 が「65回目」だった。 再来月の5/8で67歳になり、次回献血(6月末)で66回になり、順調に行けばその次(9月末)で67歳67回のエイジ献血となるのを楽しみにしていこう。

今日は当初は床屋に行く予定だったのだが、月末ということで、明日に自衛隊浜松基地に赴任する人が押しかける・・・という予想から(過去の月末に実際にあった。床屋は浜松基地のスグ近くで、訓練でジェット戦闘機が上空スレスレをいつも飛んでいる)、明日以降にした。 そして某バイト[2]の今月の新しい教材ロボットを組み立ててみたのだが、いやいやこれが難しくて、かなり時間がかかった。 これを90分のコマ内に完成する生徒たちも凄いものだ。

2025年4月1日(火)

朝イチで届いていたメイルは以下のように、久しぶりに見たキリル文字の差出人で、ロシア・エカテリンブルクのUral State ConservatoireのTatiana Komarova女史からのメイルで、また国際コンテストを開催するので、審査員として来てくれないか・・・というものだった。 これは2010年12月に行った International Festival/Competition SYNC.2010 と似たようなイベントで、審査員として海外の音楽家/専門家を呼んで交流するのが大きな目的であるらしい。

僕は2009年9月の 欧州ツアー2009 の中で、パリで開催された国際会議ICEC2009で チュートリアル を行ったのだが、そこに受講者として参加した、ロシア・エカテリンブルクの研究者: Denis Perevalov氏と知り合い、たまたまその翌年に同じエカテリンブルクで開催される International Festival/Competition SYNC.2010 に招待されるように繋がった。 このイベントの中の僕の3日間連続の公開レクチャー ★ ★ ★ で、僕の英語を同時通訳でロシア語にしてくれたのも、Denisである。

その後、2016年の 欧州ツアー2016 (Sabbatical2016)でも、ロシアではDenisと行動を共にして、一緒にシベリア横断鉄道の寝台車でモスクワに移動したりしつつ、計6件のレクチャー/ワークショップを行ったりしてきた。 しかし昨今のウクライナ侵攻で、ちょっとロシアに行くのは現実的ではなくなってしまった。 そこで以下のように返信した。エマニュエル・トッド氏の書籍から、どうやらエカテリンブルクなど地方大都市とかでは、そこそこ平穏なのかもしれない・・・と思いつつ、とにかくあのロシアの人々の温かい印象だけは失いたくない、との思いを強くした。 そして午前中は、奥さんの実家関係(義母の施設、実家の清掃)の運転手をして終わった。Dear Tatiana Komarova, I wish you, your friends and family in Russia peace in the coming days. I am honored to have been invited to the event, but unfortunately I cannot attend. In accordance with university regulations, I retired from the university in March 2024 and became a professor emeritus. I am now back freelance, supporting various projects and engaging in educational activities. For example, I have been asked to work as a technical staff member for the Osaka Expo 2025 event in June, and I plan to stay in Osaka for about a week. In December 2023, I held a "Final Public Lecture Event" where I presented a new work as a live performance. Using a new instrument with 10 channels of Theremin-like sensors arranged in real time, I generated both the sound and the fractal images live. Although it is difficult to see, the recorded videoes are below. https://youtu.be/CpworYLSYu4 , https://youtu.be/fLZ5MK56SEQ The YouTube videoes below are an example of a "toy" I created using Arduino as a teacher for a children's "Robot Class." https://sites.google.com/view/aoirobotcontest/要項/アルディーノ部門 I may not have another chance to visit Russia, but let's both continue our musical pursuits. Best, Yoichi Nagashima

午後になって帰宅してみると、ようやく、大阪万博のスタッフ正規登録のメイルが届いて(実際のところは勝手に迷惑メイルとしてゴミ箱の奥底に捨てられていてレスキューした)、なんとか期限内に登録が完了した。 これでおそらく、6月上旬の7日間の大阪行きが確定したようであるが、肝心の「テクニカルスタッフ」の中身については、いよいよ東野さんに打診していくことになる。

ネットでは、13年前に作られたという初音ミクの動画 さよならぼくたちのてれびきょく が評判になっていた。 なんといっても背景画像がアレなので、これは素晴らしいとしか言いようがない。

2025年4月3日(木)

日記としては1日空いてしまったが、昨日はなかなか激動の一日だった。 朝イチで耳鼻科の主治医に行き、このところの体重激減もあって血液検査まで依頼したが、1週間以内に電話がかかってこなければ大したことは無いらしい。 午後にはいつものJoyJoyヒトカラに出かけたが、やはり体調が万全ではなかったためか、「4.5時間52曲」という成果だった。 まぁ、無理しても仕方ないので、これでいいのだ。 そしてその午前〜午後の時間に、東野さんとの「濃い」メイルが2往復ほど行き来して、ようやく今回の万博の全体像が見えてきた。その合間には、事務局に「写真とプロフィールを送って」というような事もあり、写真は ★ ★ ★ から選んでもらう事にして、上のような「プロフィール」を作文して送った。 これで、僕の今回の万博へのスタンス(東野さんとの関係性)も明確になった。長嶋 洋一 (ながしま よういち) Art & Science Laboratory 代表。 作曲家 / 研究者 / 技術士[情報工学・電気電子] / Ph.D(メディアアート)。 京都大学理学部(素粒子物理学)卒。京都市立芸術大学美術研究科後期博士課程修了。 静岡文化芸術大学 名誉教授。 http://nagasm.org 音楽を中心としたメディア・アートの領域において、コンピュータ・エレクトロニクス技術を活用したヒューマンインターフェース、 マルチメディア/ネットワーク/インタラクション等の研究・創作・教育などの活動を行っている。 コンピュータ音楽では、作曲の一部として新楽器/新インターフェースを制作するという姿勢で、筋電センサなど生体情報センサ 楽器を含む多くの作品を、国内・世界各地で公演してきた。 1997年ギリシャThessalonikiのICMCで知り合った東野珠実氏のためにオリジナル笙ブレスセンサを開発提供し、1998年 神戸国際現代音楽祭、2001年ドイツKassel/Hamburg公演ではそれぞれ、東野氏に演奏してもらう作品を作曲/初演した。 友人である東野氏のテクニカルサポートとしては、1999年北京のICMC、2001年欧州ツアー、2002年NewYorkツアー、 大会委員長として2004年NIME04(ここには木村まり氏も招聘)などの機会に協力し、今回の万博プロジェクトにおいても この文脈から技術的なサポート、システムエンジニアリング、プログラミングなどの領域で協力している。

かつて1998年に慶応SFCのスタジオで東野さんの笙のサウンドを録音した素材も、あれこれ発掘して上のように発見できた。 そしてとりあえず、東野さんとの昨日のメイルのやりとりを、自分で以下のように整理してみた。 まだまだこれから始まるのだが、これは久しぶりに燃えてきた。 こんな面白い事はなかなか無いので、じっくり取り組んでみよう。

東野さんとの交流はだいぶ長いのだが、せっかくなのでその発端を発掘してみた。 上のプロフィールにあるように、 ICMC1997(ギリシァ・テッサロニキ)で小坂さんの紹介?で知り合ったのが最初であり、 ICMC1997レポート の中に、東野さんの名前が初めて登場していた。

- 6/3(火)はプレゼンテーション@ギャラリーEast ↓

- Gerard Assayang (IRCAM SOMAX) + Mari KIMURA(MUGIC) + [NTTデータ/Nishikawa+東野珠実 (IBUKI)]

- その後GerardとまりさんはBostonのICMC2025に飛ぶ

- 6/6(金)が本番メイン : NTTデータ/Nishikawa + 東野珠実

- 東野さんとしては2作品(再演/初演)を公演する

- 過去の作品として、dinergy2を再演(Max versionのパッチ有り) → 長嶋Maxに移管

- 新作として、NTTデータ/Nishikawa + IBUKIによる即興的に音響/映像をセンサーコントロールする作品を制作

- IBUKIとは過去に開発提供した「笙ブレスセンサ」(稼働を確認)

- NTTデータ/Nishikawaは新開発の特殊な素材による「呼吸センサ」らしい → 東野さんが着用する

- 長嶋はそのセンサデータを受け取り、これとIBUKIとの両方に反応して音響/映像をセンサーコントロールするMax環境を開発する

- 東野さんはしばらく(20年ぐらい)Maxに触っていない(^_^;)ので長嶋が全面サポートする

- 安全第一で、東野さんは笙の凜とした生演奏(即興)に注力する(PCを見たりしない)

- 笙の生サウンドは長嶋提供のMaxにてライブサンプリング/エフェクトを施し、背景音響とmixしてPAに出す

- 映像は長嶋提供のMax/jitter/GENにてエフェクトを施してプロジェクタに出す

- 音素材として正倉院復元楽器の音などをいくつか用意している

- エフェクトを構成して切り替えながら即興演奏するというスタイル

- 素材の提供を受けたら音響も映像もエフェクト候補を多数、実験して用意する

- 長嶋は「作曲」でなく「環境/システム」を構築する。あくまで即興演奏と共に「作曲」は東野さん

その翌年のUniversity of MichiganでのICMCでは ICMC1998レポート によれば、僕は「コンサートスタッフ」をしていたようであり、 Photo Report of Kyma User Group ではようやく写真(アナログのプリント)が登場していた。

同じ1998年には慶応SFCに行って東野さんの笙サウンドを録音していた筈で、これを使って作品"Visional Legend" ★ ★ を作曲・公演したのだった。

翌1999年には初めての中国・北京のICMC1999に行き、 同時進行的1999北京国際電脳音楽会議私的報告 によれば東野さんは自分の作品が入選して公演、そして僕も "It's SHO time" --- An Interactive Environment for SHO(Sheng) Performance のポスター発表をしていた。

2000年4月にはSUACが開学したので、2001年12月〜2002年2月にかけて「虎の穴」として 「靄夜」(もや) というプロジェクトを進めて、MAF2001とMAF2002のコンサートでは東野さんを作曲家として招待したが、それと別にこの 「靄夜」(もや) でも、東野さんの笙ブレスセンサを活用したようである。 メイキング ★ ★ ★ ★ を見ると、東野さんを講師として瞑想空間で特別講義などをやっていたのだった。

2001年の欧州ツアーと2004年のNIME04についてはえらく長大なので省略するが、2005年の 笙ブレスセンサ というページを発見した。 それまでに作っていた笙ブレスセンサを、海外公演での活用が増えたために、不慮の故障に備えてもう1セット、複製したようである。 そしてこの2セットの笙ブレスセンサ「IBUKI」が東野さんから送られて来て、いま僕の部屋に置かれていたのだった。

そこで、久しぶりにMIDIケーブルとかMIDIインターフェースなどを取り出してきて、 このように 2台のIBUKIの動作確認をしてみた。 一見、順調に見えたのだが、片方は空気圧の基準が中央からずれていたために、マイクロドライバで小型ポテンションメーターを回す・・・というTrim作業が生じたものの、無事に両方のチェックを終えた。 そして「IBUKI」というMaxパッチを作って、これを入れた「EXPO2025」というディレクトリをMaxプロジェクトに追加した。 ここで色々と実験したり、東野さんから届く"dinergy2"パッチをimportしたり、という作業を進めることになる。

その後、なんと今日はAbemaTVで第10期 叡王戦 五番勝負 第1局 「伊藤匠 叡王 vs 斎藤慎太郎 八段」をやっていると気付いて、午後はずっとサブウインドウにVivaldiを開いておく日となった。 なんと豪華なことに、会場の大盤解説は藤井七冠だという。 1日で決着するので、たまに部屋に見に来るという忙しい日となり、互いに1分将棋となってから數十手、19:40に斎藤慎太郎八段が勝利する瞬間まで見届けた。

2025年4月4日(金)

今日は晩に某バイト[1]があるだけの日で、どうやら、明日の土曜日が浜松城の桜まつりとしてはbestな感じ[天気良好、桜満開、屋台もフル稼働]なので、フラッと出掛けるかどうか、思案中である。

昨日、東野さんから送られてきたIBUKIの動作確認をしたのだが、それではこのセンサを使って2001年の欧州ツアーで公演した作品"Visional Legend ver.2001" ★ ★ のMaxパッチはどんな感じだったのか・・・と発掘してみると、いやいや大変だった事が判明した。 上のスクリーンショットの左端は、Max関係の全部が置かれているディレクトリであり、公演した作品などは全て、年号ごとにzipにまとめてあるので、「2001」の中から、「Visional Legend 2001」というディレクトリは簡単に出てきた。