RRR日記(7)

長嶋 洋一

2025年4月13日(日)

今日から万博が始まるらしいが、全国的に(少なくとも静岡県)ずっと雨のようで、朝にレーダーで調べても地図の「浜松」の字がよく見えない。 こんな雨の中を、今日は午前〜午後と某バイト[2]に出かけるのだが、サンプル教材を含めて大荷物をどうクルマに乗せていこうか・・・と悩ましい。 ただしロボット教室そのものについては、「ミドル」「アドバンス」いずれも既に他教室でやった初回なので勝手は分かっていて、楽しみなのだ。

万博に関しては、「ミャクミャクさきいか」というのが話題になっていたので画像検索してみると、出るわ出るわ、なかなかグロい感じの赤青バラバラになったミャクミャクの断片が袋詰めになっていた。 これは流石の関西趣味であり、少なくとも僕は買わないと思うのだが、まぁ「映える」ということでウケるのだろうか。

2025年4月14日(月)

4月14日である。 今年はこの日を忘れかけていて、一昨日の土曜日に気付いて、慌てて「即日発送OK」という業者を見付けて発注した。 そして昨日、無事に我が家に「スイーツ付き花束」が届いて、今年も事なきを得た。 そんな4月14日は我が家の結婚記念日であり、1985年から30年(正確に30周年なのかどうかは知らない)ということで、「真珠婚」というらしい。 25周年の「銀婚」というのはちょうどCOVID-19で世界中がドタバタしていた2020年4月であり、全く気付くことなく過ぎ去っていた。

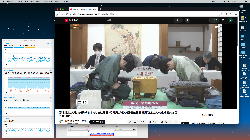

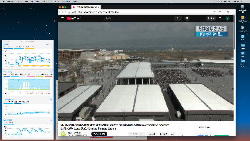

昨日スタートした万博は「並ばない筈」なのに行列行列祭りとなったが、事前にチェックして来場してとのことで 万博ゲート前のライブカメラ は上のように、9時04分の時点で既に盛大に行列が出来ていた。 ザッと見たところで「入場まで30分〜1時間待ち?」とか思われ、これは先が思い遣られる。 ニュースによれば、『万博協会は、「チケットのQRコードを事前にプリントアウトするか、スマートフォンのスクリーンショットを撮って保存していただき、入場ゲートで提示していただくことにご協力賜りますようお願いいたします」と、オンライン環境ではない状態で、入場ゲートを通過してもらうことに、協力を依頼しました』とのことで、いやいや、昭和でも平成でもなく令和なのに再び「紙」かよ・・・という万博のようである。

ちょうど1時間後の10時04分の時点での ゲート前ライブカメラ は多少の増減はあったものの以下のようにほとんど変化なく、なかなかに盛況となっていた。 そして10時15分頃、サブモニタに出していたライブカメラがぐいーーーーんとパンしてきたので思わずscreen recordingしたのが この動画 なのだが、キリが無いのでこういうのはもうこれっきりにしようと思う。

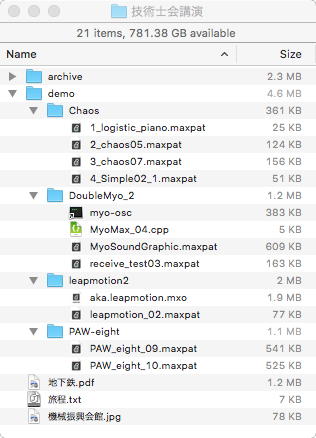

東野さんプロジェクトに関しては、とりあえず20年前の作品「dinergy2」の再現、僕が担当する新作の準備、については投げ掛けて反応待ちのフェーズに移行した。 また、NTT/nishikawaの呼吸センサについては、東野さんによれば「NTTが4/13-5/10のプレゼンの件でお忙しそうですので、開幕すれば何か動くのではないかと思います」とのことで、こちらも連絡待ちとなっている。 そこで思い出したのが、万博プロジェクトの翌週の「技術士会での講演」の準備、というお仕事だった。 広報に必要な情報を送ったところで安心して忘れていたが、こちらも大事ということで、今週はぼちぼち、この企画/構想に注力していくことにした。

某バイト[2]のサンプル教材は、今週はミドル1回目→2回目へと改訂して、来週にはアドバンス1回目→2回目へと改訂する予定となっていた。 ところが実際に開始してみると「ミドル1回目→2回目」が予想外に難航して、午前から午後にまでかかってしまった。 駆動系など、かなり微妙なバランスで成立しているロボットなのだが、1回目の様子からどうも生徒ごとにトラブルが起きる場所も対策も変わりそうだ・・・と判断して、最後まで完成させるのでなく、「問題点があってあれこれツギハギ改造して対応したサンプル」のまま提示することに決めた。 講師が常に完成品を示して、出来る子は出来たものの出来ない子はそのまま来月の別テーマに向かう、というのは教育的にはよろしくないので、講師もこんなに苦労しているのだ、というのを敢えて「見せる」という作戦である。

その後、万博のライブカメラの風景が代わり映えしなくて何も面白くないのに対して、 【新大阪 ライブカメラ】@大阪コロナホテル を見付けてしまって、しばし、ぼーーーーーっと楽しく眺めてしまった(音量を半分ぐらいに絞っておくと、新幹線が来た時だけ気付いて眺められる最高のライヴBGV !!)。 思えばこの「コロナホテル」というのは、2020年のCOVID-19の時には「疫病神」のように忌避/揶揄されて大変だったのだが、実は僕は2009年、このホテルにアカペラの連中と一緒に宿泊していたのだった。 ★ ★

調べてみると、こういうライブカメラがある位、新幹線に隣接している事を活用して、普通の部屋よりも割高な(とってもこのホテルは基本的に超格安)「新幹線ルーム(ドクターイエローに会えるかも)」というのもあるのだった。 流石である。

さらに午後には、ヤフオクで落札していたメタンガスセンサーMQ-4が届いたのだが、懸案の「動作確認用メタンガスをどうするか」というのが未解決だったので、とりあえず様子を見る(しばらく放置しておくと解決策が浮かんだりする)ことにした。

2025年4月15日(火)

万博の大屋根リングでは、開幕初日に「雨漏りが見つかったので原因を調査して補修する」という粗相が発覚したのだが、今日のニュースでは「実際には雨漏りではなく、雨といの水があふれ出たことが原因とみられる」と訂正したという。 僕は建築については素人だが、屋根には雨が降る、その雨は雨樋で受けて流す、という図式は素人にも簡明であり、時にはたくさん雨が降るので雨樋が溢れないように設計するというのは基本中の基本なのでは??と思うのだが。 まさか人手不足の時代のため、建築関係のプロが建築に関わっていなかった・・・とでも言い訳するのだろうか。

以下は今朝のニュースで知った、アンディ・ウォーホルの「Big Electric Chair」という作品だという。 身体を拘束する道具の付いたこの椅子は、「Big Electric Chair」というタイトルから、「電気椅子」なのでは・・・というぐらいは想像できる。 しかしそこに、「ニューヨーク州で死刑が執行される際に実際に使われた電気椅子」という解説が付き、それがウォーホル作であるという事、そしてこの作品が「5月にクリスティーズ・ニューヨークで開催されるイブニング・セールに出品される。アート市場規模が縮小傾向にあるなか、同社はおよそ43億円で落札されると推測している」という情報が追いかけてくると、そこで思わず「???」となってしまう。 こういうのを購入して眺めるというのは、どういう人間なのか、やはり「???」である。

このところJoyJoyヒトカラにはほぼ毎週水曜日に行っていたのだが、明日に義母の施設に行く予定があって今週は今日の火曜日に予約した。 それまでの午前〜午後にかけて、懸案だった技術士会での講演に向けて、とりあえずいつものように「容れ物」 ★ を作って、中身を検討するために「目次」からぼちぼち作り始めてみたのだが、その「本日の講演内容」のリストの冒頭に「あらゆるものに感謝」などと書いたところから、思わぬ収穫となった。

「感謝」と書いた最初の意味としては、僕が1981年4月にKAWAIに就職、11ヶ月の実習期間を経て研究開発センターに配属された1982年3月から10年間、コンピュータ・エレクトロニクスのプロに向けて成長してきた時期が、あまりにドンピシャに世界のテクノロジー発展そのもののど真ん中だった(刻々と登場する新技術を同時進行で実験/体験/修得できた)、という「タイミング」への感謝だった。

しかし「感謝」というタームで検索してみると、仏教的な概念の「三恩(知恩/感恩/報恩)」、さらにインド哲学や禅宗に繋がる「知足」、そして行き着いた Wikipedia での記述から、非常に有益な「ポジティブ心理学」という存在を知り、そこから こんな論文 とか ポジティブ心理学序文 などというのをゲット出来てしまった。 なんと最後には「Well-being」になってしまって、先に書いていた「Wellness Entertainment」に繋がってしまったのだ。 素晴らしい偶然である。

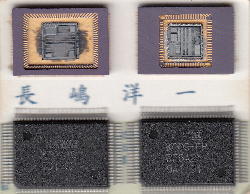

午後には、これまで何度かスキャナで試みて上手くいかなかった、僕の作った音源LSIのスキャンに再び挑戦して、上のようにこれまでで一番、鮮明にチップの映った画像を得ることが出来た。 LSIパッケージは物理的にチップまで奥行きのある構造で、どうしてもピントがスキャナのベッド表面になってしまうので、隣にハイブリッドICも置いて、スキャンの最初にちょっとだけ「奥」(ガラス面から0.5mmほど離れた位置)にピントが合って欲しい・・・と調整した結果である。 今回の画像では、左のKTG101(1.5μmルール・約15000ゲートの音源チップ)はちょっと甘いものの、右のK009-FP(1.2μmルール・同規模の音源と共に6502CPUまで載っている!!)は鮮明に写ってくれた。 分かる人だけに分かるのだが、このチップの左下隅が6502CPU、その上の2ブロックは32ビットLatchRAM×2、右下隅はDualPortRAM、その上がたぶん8×8乗算器、であると思う。 この写真が撮れたところまでを今日の区切りとして、「ポジティブ心理学」を胸に秘めて、JoyJoyに出かけることになった。

2025年4月16日(水)

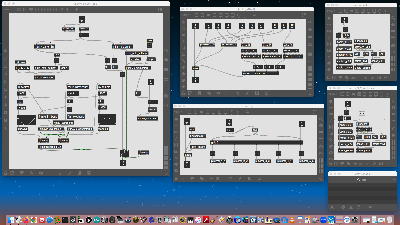

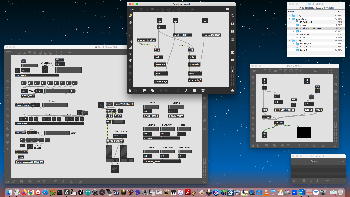

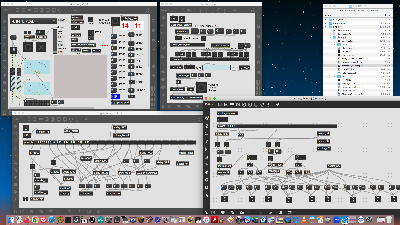

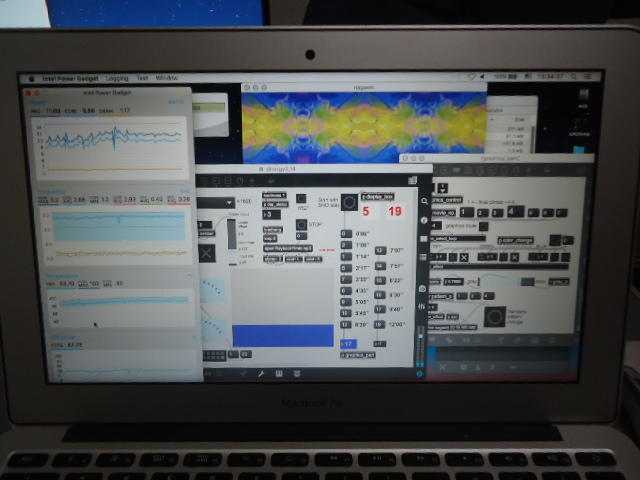

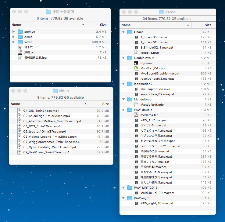

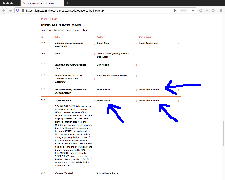

昨日の午後に東野さんからのメイルが届いて、今日は終日、万博プロジェクトのためのMaxプログラミングに没頭すると決定した。 まずは過去のページから この日記のPart4 の「2024年11月15日(金)」のところに必要な情報をがあるのを発掘し、比較のために「お仕事Mac mini」の情報を最後に追加して以下に再録した。 これ(僕の自室にある手持ちのMac群のSPEC情報)は、万博プロジェクト、そして技術士会講演という2つの6月のイベントにおいて必要なものである。 また、今日のMaxプログラミングのために必要な復習として、 Sketching日記(14) の「2022年8月8日(月)」のところから「GENのお勉強」をしていた、というポインタも発掘した。

ネットニュースからは 「トランプ関税」で米国が支払う重いツケ…国債は「投げ売り」状態、「暗殺」も許容しかねない国民感情 「憎悪の政治」で“分断”が加速する という、エマニュエル・トッド氏の指摘の正しさをきちんと現状分析している秀逸な記事を見つけた。 この記事がYAHOOニュースとしてずっと残るかどうか不明なので、手元にも テキスト化 して置いておく事にした。

- 13インチ [大Tigersステッカー]

- 1.4GHz Intel Core i5

- 4GB 1600MHz DDR3

- 1440 x 900

- Strage: 120GB + 512GB SDHC

- Battery Capacity(mAh): 6498

- Battery Cycle Count: 77

- 11インチ [無傷]

- 1.3GHz Intel Core i5

- 8GB 1600MHz DDR3

- 1366 x 768

- Strage: 120GB

- Battery Capacity(mAh): 4332

- Battery Cycle Count: 102

- 11インチ [傷あり]

- 2.2GHz Intel Core i7

- 8GB 1600MHz DDR3

- 1366 x 768

- Strage: 250GB

- Battery Capacity(mAh): 4566

- Battery Cycle Count: 303

- 13インチ [無傷]

- 2.2GHz Intel Core i7

- 8GB 1600MHz DDR3

- 1440 x 900

- Strage: 120GB + 512GB SDHC

- Battery Capacity(mAh): 6190

- Battery Cycle Count: 39

- 13インチ [傷あり]

- 2.2GHz Intel Core i7

- 8GB 1600MHz DDR3

- 1440 x 900

- Strage: 120GB + 512GB SDHC

- Battery Capacity(mAh): 6078

- Battery Cycle Count: 113

- お仕事 Mac mini

- 2.6GHz Intel Core i5

- 8GB 1600MHz DDR3

- 1920 x 1080 x 2

- Strage: 1TB + 500GB(Time Machine)

- AC Power only

反米感情高まる中国で「トランプ便器ブラシ」爆売れなんていう情報も流れてきたが、こんなブラシを約270円で販売してしまう中国というのは、やはり、凄いのだ。

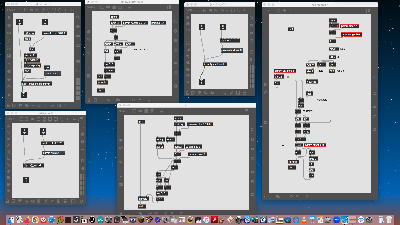

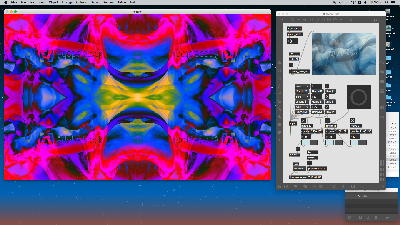

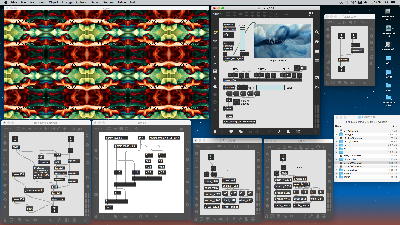

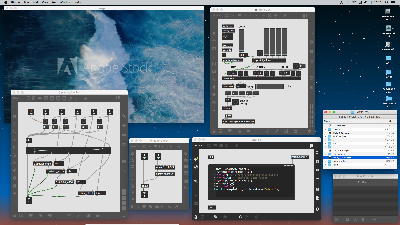

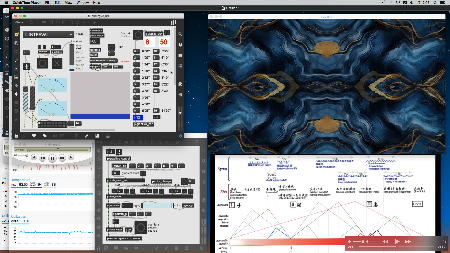

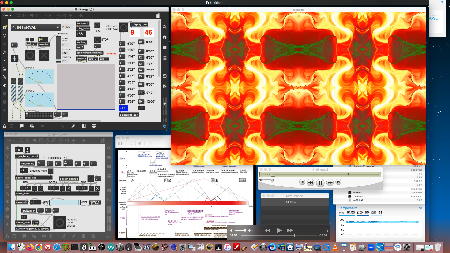

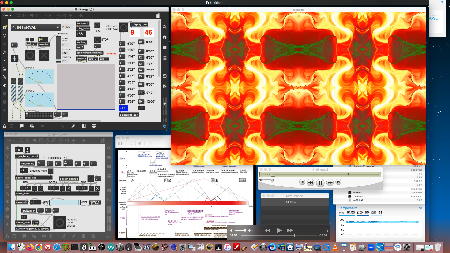

そして午前から午後までかけて、これまでやりたかった事をなんとか実装した。 それは任意のmovieを「シームレス・ループ再生する」というものである。 一般にmovieというのは「始め」と「終わり」があるので、それを単にLOOP再生すると、「終わり」から「始め」に繰り返すところで画像としてはブチッと切れる。 「反復再生」(折り返しLOOP)という手はあるのだが、一般的には動画というのは「時間軸」を感じさせるものが多く(自然現象を撮影すれば当然、一方方向の運動に従うので、逆回転すると不自然さに気付く)、そのためにはいちいち動画を編集ソフトでクロスフェードと切り貼りによって、スタートとゴールの切り口が一致するような映像素材を作る必要があった。 今回出来た(と思われる)のは、「jit.movie」で任意の動画素材をopenするだけで、その動画を「シームレス・ループ再生する」というものなのだ。

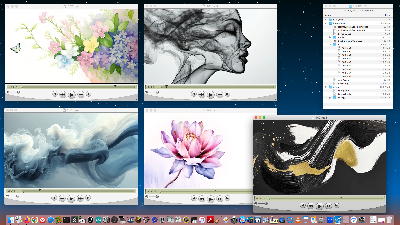

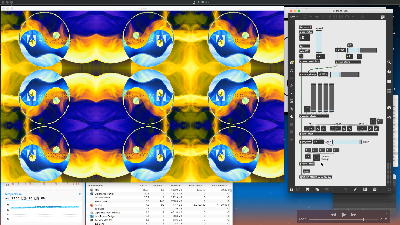

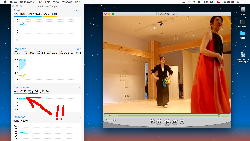

ちょうど、東野さんから「波(海)」・「水(液体)」・「墨字」という3パターンのサンプル動画素材が届いたので、これを材料としてMaxプログラミングをしてみた。 サンプルが3本だけだったので、自分としては「100%出来た」という確信はまだ無いのだが、とりあえず上のような感じの YouTube動画 が完成した。 3種類の素材動画(購入前の参考フリー素材なので「Adobe Stock」という文字列が入っている)を、上下左右反転の曼荼羅として並べて、ついでに、「GENのお勉強」でやっていた、超カラフル(サイケデリック)な色彩変化も色々と遊んでみた。

まだまだGENの復習を始めたばかりなので、明日以降、今日の続きとしては、 Sketching日記(14) の「2022年8月13日(土)」のところから・・・とここにメモしておこう。

午後のニュースとしては、「静岡県の野球場建設に反対する『県営野球場はいらない市民の会』が発足」というのが出てきて、どうやら色々なところで拡散 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ されているようである。 CHANGE.ORGにも 「静岡県知事-鈴木康友様-遠州灘海浜公園篠原地区への県営野球場建設の断念を求める要請署名」 というのが出来たので、さっそくオンライン署名しておいた。 僕は浜松にやってきて4年間ほど、まさにこの篠原地区にあったKAWAIの独身寮にいたのでよーく知っているのだが、あたりは玉ねぎ畑の低地で、海岸からはスグ至近のところにあって、とてもじゃないが野球場だのドームだのという場所ではないのだ。

2025年4月18日(金)

昨日のサンプルに対して、東野さんから前向きなリアクションが届いたので元気付けられた。 そこで今日は晩に某バイト[2]がある日ということで、午前から午後にかけて、昨日のMaxプログラミングの続きを進めた。

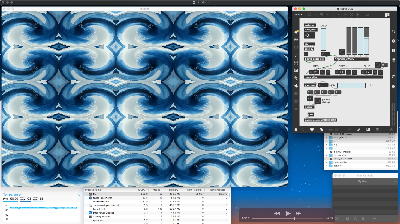

サンプル素材は昨日のまま3本だけであるが、新たな機能として「動画の再生スピードを100%〜20%まで連続可変」・「画面全体をフルカラーからグレースケールまで連続可変」・「上下左右反転の曼荼羅モードとして、元画像 / 2×2 / 3×3 / 4×4 / 5×5 の計6種類を選択できて(→もっとたくさん作るのも超簡単)、その都度、反転モードは新しくなる」・「カラーエフェクト機能の整理(過剰に画素カラーが潰れるのを回避)」というような改訂となった。 その結果、とりあえず上のような感じの YouTube動画 が完成した。

明日以降、今日の続きとしては、 Sketching日記(14) の「2022年8月22日(月)」のところから・・・とここにメモしておこう。 ただし東野さんは万博の「今週末の稽古に向けて伎楽の仕込みが切迫しております」とのことなので、僕はこの週末は技術士会の講演の準備の方に力を入れることになりそうだ。

2025年4月19日(土)

この週末は特に予定もなく、お仕事にぼちぼち没頭する週末である。 午前中は、技術士会での講演に向けて、「容れ物」 ★ の中身の最初のパート 「技術士」になるまで〜これまでの技術士業務 というのを埋めたのだが、これは直前になるまでコメントアウトして伏せておく。

そして、「そろそろかな?」と検索してみると、なんと「浜松 Micro Maker Fair 2025」というのを発見してしまった(「本資料には未発表・未公開の情報が含まれます。本資料の情報・掲載写真は、株式会社インプレスの許可なく、 対外的に公開・転載することはできません」とあったので、ここではPDFとそのトップページ画像はググッと堪えて伏せておく)。 開催日は2025年7月5日(土)、開催地はバス/車で行ける「浜松科学館」で、今月末に応募の募集期間がある・・・と判明したので、今年は地元に応募してみることにした。 ネタはまぁ、「Arduinoシリーズ」というのは既にあるし、万博プロジェクトで開発したMax/jitter/GENのデモ、というのもある。

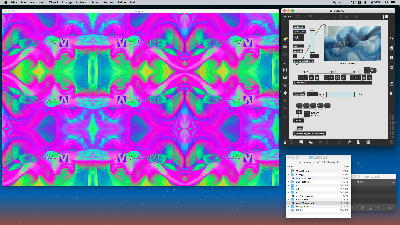

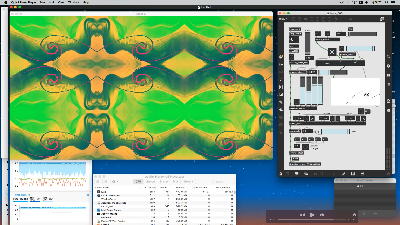

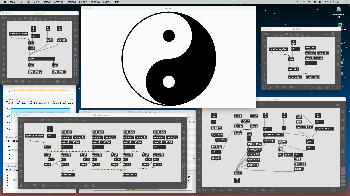

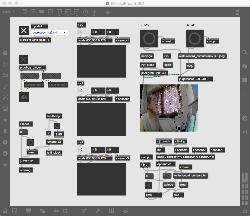

そして午後には、せっかくなので懸案となっていたGENお勉強シリーズの残りの部分( Sketching日記(14) の「2022年8月22日(月)」のところ)から、東野さんプロジェクトにさらに追加できるかどうか、という面白そうなパッチ5種類を選んで、ぼちぼち実験してみることにした。 ちなみに上が昨日の段階でのMaxパッチ(★)の、サブパッチやGENウインドウ(jit.pix)を開いた「全景」である。 この段階ではGENは1つだけなので、まだまだ追加できる・・・と踏んでいる。

・・・苦闘すること約2時間、結論としては上のように、これら5種類のエフェクトは「jit.pix」ではなくて「jit.gl.pix」ということで、jitter/GENの処理系としては異なるタイプであり、単純に統合することは出来ない・・・と判明した。 「jit.gl.pix」というのはOpen-GLの3次元処理系で扱っているので、普通のjitterの色(黄緑と黒の縞模様)ではなくて「水色と黒の縞模様」というもので、無理矢理にオブジェクトを繋いでみても、中身としては暖かく無視されてしまった。 これは3年前の「お勉強」のところでは知らなかったという意味では大きな収穫なのだが、この面白い5種類のエフェクトは、今回に限っては「使えない」という事になった。 まぁ、これは仕方ない。 CPU温度も軽く「80℃」を超えていたので、このあたりが潮時なのかもしれない。

- jit.gl.pix.cartopol.maxpat → GLレンダリングのエラーメッセージ(jit.gl.texture)が出続けるのでNG

- jit.gl.pix.infinite.mirror.maxpat → 同上

- jit.gl.pix.kaleido.maxpat → 同上

- jit.gl.pix.pinch.maxpat → 同上

- jit.gl.pix.twirl.maxpat → 同上

2025年4月20日(日)

昨日は叡王戦第2局があり、伊藤匠叡王が勝って1勝1敗となった。 今日は午前のNHK杯をたまたま見たのだが、そこで羽生さんが勝って、なんと次の対局は「藤井 vs 羽生」となった・・・と知らされたが、その放映日の日曜に予定が入っていないかは不明である。

朝に買い物に出かけて帰ってから、時計を眺めて10:30ピッタリに予約ページに張り付いて特急指定券を購入したのは、近鉄特急「ひのとり」である。 1ヶ月後の来月に大阪に遠征する際に、新幹線でなく何かないか・・・と探していて「ひのとり」を知ったのだが、プレミアム車両は「1列+2列」という構成なので、先頭の1列席であれば、ほぼ運転席の真上なのでは・・・という期待である。 1編成につきこの席は1つしかないのだが、無事に取れたのだった。

そして昨日の段階でプチ挫折をしていたMaxプログラミングだが、たまたま Sketching日記(14) の「2022年8月22日(月)」のところを再び眺めていて大きな発見があり、午後に一気に大きく進展することになった。 異なるタイプの「jit.gl.pix.xfade.maxpat」の終わりに「ここまでで『jit.gl.pix.###』という並びが終わった」と書かれていて、次の「jit.pix.alphablend.maxpat」から、「glの付いたものと同じような名前が並んでいて、なんか嫌な予感がする」と書いていた。 色々な可能性を探求したいので、品揃えとして新たなものが増えないという不満を表明していたのだが、今回これは全く逆に素晴らしい事だったのだ。 「jit.pix.circular.tiles.maxpat」のところで、以下のように書いてザッとパスしていた。

これは、すでに登場していた「jit.gl.pix.circular.tiles.maxpat」を左側のGenオブジェクトとしてそのまま置きつつ、右側にはCodeboxでのGenExpr版も並べている、という教科書的なものだった。 どちらでも同じことになるので、改めて保存するほどの事はなかった。 次の「jit.pix.infinite.mirror.maxpat」は、すでに登場した「jit.gl.pix.infinite.mirror.maxpat」と同じだった。 その次の「jit.pix.kaleido.maxpat」は、すでに登場した「jit.gl.pix.kaleido.maxpat」と同じだった。 その次の「jit.pix.lumadisplace.maxpat」は、すでに登場した「jit.gl.pix.lumadisplace.maxpat」と同じだった。 その次の「jit.pix.repos.maxpat」は、すでに登場した「jit.gl.pix.repos.maxpat」と同じだった。しかしこれは逆に言えば、現在プログラミングを進めていた「jit.pix」環境に対応して、無理だった「jit.gl.pix」環境のエフェクトが実装できるという意味になる。 そこで試してみると、なんとなんと面白そうだとセレクトした5種類のうちの4つについて、無事に「jit.pix」環境に組み込むことが出来て、グラフィックエフェクトのMaxパッチは格段にその能力を拡張させることが出来た。

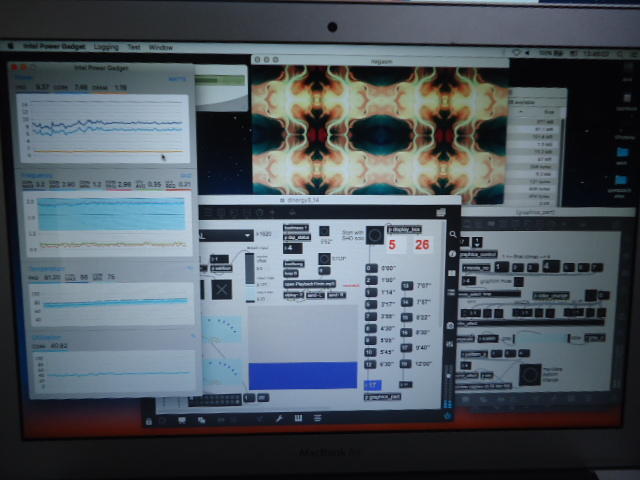

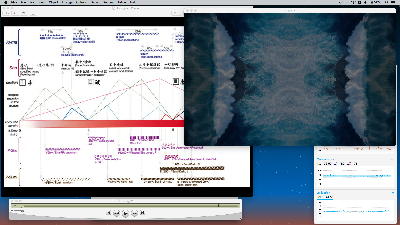

ただしjitter/GENはマシンパワーを相当に消費するものであり、4種類のエフェクトはそれぞれ1個だけを起動している状態でCPU温度は軽く80℃を超えて90℃あたりに上がり、Activity MonitorのCPU稼働率も250%ぐらいまで跳ね上がった。 このMacはIntel i5なので4コアであり、全て最大にスケジューリングした場合には「400%」というのが理論的最大値である。 なので、Max/jitter/GENのパッチ1つで250%でCPU温度が90℃超えというのは、ほぼ限界に近い・・・というか、ライヴで走らせるのはかなりリスキーな挑戦となる。

いろいろ実験して、同じMaxパッチ内に4種類全てのエフェクトサブパッチを並べても、そのサブパッチ入力のjitter情報が入ってこなければCPUパワー/CPU温度は上がらない(休止状態)・・・と確認したので、入力movieを全てのサブパッチに与えてそれらの出力からgswitchでセレクトするのでなく、入力movieをggateによってどれかのサプパッチに供給するようにした。 上はその部分に限定してサプパッチや対応するGENウインドウを開いた様子なのだが、これは2022年から進めてきたMax/jitter/GENのお勉強の、まさに総集編のような形となった。

そして、今回の拡張を含めた、上のような感じのデモの YouTube動画 が完成した。 注目ポイントは、画面の左端のCPU温度計の温度と、その右のActivity MonitorのCPU稼働率である。 なかなかにぎりぎりの動作であり、このパッチが万博に持ち込むMacBookAirで動いてくれるのか、サウンドエフェクトの部分を加えても大丈夫なのか、というのはこれからの課題となる。 ただしここまで出来た、というのはおおいなる進展となった。 そしてもちろん、このネタは技術士会の講演とか、浜松MicroMakerFaireでのネタにも活用可能なのだ。

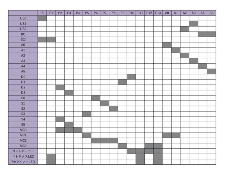

07:00発 〜 08:00発 〜 09:00発午前10:30に来月5/20の「ひのとり」の特急指定券の発売が開始されて、6時間ほど経過した夕方に、再び近鉄のオンライン予約サイトに行って、この日の「近鉄名古屋→大阪難波」の「ひのとり」のプレミアム車両の先頭号車の指定席の販売状況を見てみると、上のようになっていた。 ちなみにこの後に「16:00発」というのもあるのだが、おそらく暗くなってくる影響からか、ピタッと予約が入っていなかった(先頭1列の1席だけだった)。 さすがに、先頭の席から見事に埋まっていたようで、これは乗るのが楽しみになってきた。

2025年4月21日(月)

昨日の晩に東野さんからのメイルを受けて、いよいよ万博プロジェクトに向けての作業は本格化していきそうである。 僕の質問へのリプライと共に新たな宿題をもらったのだが、昨日やり残していたところから作業をスタートして、その経過を連絡すると共にこれからに繋がるように・・・と朝からMaxプログラミングを頑張った。

静止画素材として、「陰陽勾玉巴紋(いんようまがたまともえ)」の素材をもらっていたのだが、「小石を敷き詰めて陰陽勾玉巴の形にした」という画像は、それ自体を眺めると綺麗なのだが、いざMax/jitterの中に組み込んでみると、高解像度JPGで「1920*1080」に保存したものの、JPG特有のあのギザギザが目立って、ちょっと美しくなかった。 そこでモノクロの陰陽勾玉巴紋画像(Wikipediaのフリー版)を入手して、こちらでも実験してみたのが以下のような感じのデモの YouTube動画 である。

まず基本的に、昨日まで作った機能は全て継承していて、その動画とクロスフェードして重ねる「動的静止画」として、動画の前半では「小石を敷き詰めた陰陽勾玉巴」の画像(回転スピード、回転方向、左右の移動がコントロール可能)を試していて、動画の後半では「モノクロの陰陽勾玉巴紋画像」に切り替えている。 完全にモノクロだとカラー変化のエフェクトは単調になるが、動画素材とクロスフェードでミックスしてみると、動画部分の色彩変化に対して陰陽勾玉巴紋が「切り絵のマスク」のような効果があって、なかなかに効果的だった。

そして奥さんの駅送りの運転手で外出した以外はずっと部屋に籠って、最後の懸案である「佐藤宗太郎モード」に取り掛かった。 これは、東野さんが知り合った佐藤宗太郎さんという画家の描いた「絵」の軌跡をトレースした「静止画・移動動画」とでも言うべきものであり、それが東野さんの笙の演奏(呼吸)によって進むというイメージが出来るかどうか・・・という実験である。 これまで培ってきたMaxプログラミングの勘所の全てを投入して、色々なMaxヘルプから情報を掘り当てて、数時間の格闘の末に、遂に以下のように出来た。 実験してデモの YouTube動画 を、まず録画して、YouTubeにアップロードして、以下の解説を整理して東野さんにメイルした。

動画の冒頭で見せているのは、今回サンプルとして受け取った佐藤宗太郎さんの「絵」を、全て1920*1080のサイズのPNGにトリミングして、さらに同じ絵の中に2本とか3本ある「流れの軌跡」パターンを、それぞれ1つだけの「流れの軌跡」があるように分割して作った、計10本の静止画素材である。 そしてこれまでの動作を全て継承した上で、ループ動画素材とクロスフェードしていた「陰陽勾玉巴紋画像」か、あるいは今回の「佐藤宗太郎」素材か、という二択の構成にして、10種類の「流れの軌跡」パターンから1つを選択する。 そしてパッチ内にはその画像が表示されるのだが、ここでマウスカーソルを動かして指し示す場所が最終的な素材画像の中央に来るようになっている。 つまり、「佐藤宗太郎」素材の「流れの軌跡」パターンの左端からマウスでぐりぐりと辿っていくと、画面中央にその部分があるように静止画が移動する。 そして元画像に対して1.0倍〜2.0倍までズームアップできるようにした。

感じとしては、元の画像ではかなり線が細くて上手く見えるかどうか・・・という心配があったものの、これでもまずまずであり、今後、新たに素材を描いてもらうとすれば、ちょっと肉厚な筆致になるようにすれば十分に効果的である・・・という気がした。 ただし、これをするには、ライヴ演奏の裏(横)で、東野さんの即興的笙演奏に合わせて、Maxを操作する僕がマウスで佐藤宗太郎さんの世界を「なぞる」という事になる。 なかなか凄いことになってきた。 これをメイルで東野さんに知らせて、さらに次について検討してもらおう。

2025年4月23日(水)

万博プロジェクトに関しては、この2日間に僕と東野さんとで以下のようなメイルのやりとりがあって、僕のMaxプログラミングの実験は当面はここまでで、東野さんからの新たな素材の提供を待つ感じになった。 「やりたいこと」・「出来ること」・「出来ないこと」、の見立ては重要で、これも大いなる一歩である。ネットニュースからは、「『夢洲から脱出できない』 大阪メトロ中央線で一時運転見合わせ…万博会場につながる唯一の鉄道路線」というのが流れてきた。 僕も6月には、毎日、大阪メトロ中央線でホテルから会場に通う予定なのだが、何かあると正に「陸の孤島」そのものなので、ちょっと困ったものである。●東野さんからのメイル 佐藤作品は、描線を太くというリクエストに対して送られてきたのが、背景に絨毯のような赤い布が見えていた作品です。 ので、これ以上太くならないのかなと思いました。で、基本的にこの線は、呼吸の軌跡を表していることにフォーカスしたいので、 一筆書きのように、線が呼吸に合わせて出現するようにすることが第一の希望です。 ●長嶋からのリプライ 左から右にただ上下に波打っている曲線であれば、次第にマスクが右に開いていく・・・ということで可能ですが、 大事なのは途中でぐるりと円を描いているところだと思います。それはマスクを横に移動させては実現出来ません。 要するに素材としての「静止画」には、描画に関する時間情報が欠けているのです。そこで例えば、 (1)透明なデスクの上に半紙を置いて、そこに毛筆で描く様子をデスクの下から見上げるカメラで撮影した動画 (2)キャンバスに見立てたタブレットに筆圧ペンで描画する様子を「描画シーケンス」として記録したデータ というあたりを「収録」すれば可能だと思いますが、今回は時間的に厳しいのではないかと思いました。 ●東野さんからの返信 承知しました。仰る通りです。佐藤作品は動画として撮影しておく必要がありますね。 万博は間に合わないかと思いますので、次の機会を想定します。まだ未定ですが、もしかしたら、9月中旬ぐらいの 中之条ビエンナーレに向けて実現するかもしれません。その流れが固まりましたらまたご相談させていただきます。

さらに万博関連では、「万博協会、万博出展者にガス測定器を配布 定期測定と濃度の報告求め」というのも流れてきた。 これは嬉しいのか怖いのか、どちらなのか微妙な情報だ。 もし、どこかで「超えた!!」という一報があったらそこでどうするのか、その方針を知りたいのである。

あちこちとメイルでやりとりする中で、万博ブロジェクトのサイトの中に、東野さんのプロフィール紹介ページがあったのを思い出した。 ここ なのだが、考えてみるとこのページは万博が終わったら早々に消えそうな予感がしたので、 ローカル にも保存しておくことにした。 文字化けした場合にはブラウザの「テキストエンコード」で何か(たぶんUnicodeとかUTF-なんとか)を選ぶと見えるだろう。

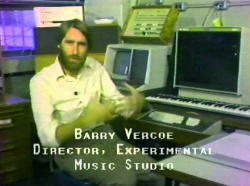

東野さんの凛々しい写真を置いたので、 この日記のPart6 の「2025年4月3日(木)」にところから発掘した、万博事務局に求められた僕のプロフィールも添えておいた。 上の写真のかっこいい東野さんと僕との関係を説明しているので、この場所というのは最適なのだ。長嶋 洋一 (ながしま よういち) Art & Science Laboratory 代表。作曲家 / 研究者 / 技術士[情報工学・電気電子] / Ph.D(メディアアート)。 京都大学理学部(素粒子物理学)卒。京都市立芸術大学美術研究科後期博士課程修了。静岡文化芸術大学 名誉教授。 http://nagasm.org 音楽を中心としたメディア・アートの領域において、コンピュータ・エレクトロニクス技術を活用したヒューマンインターフェース、 マルチメディア/ネットワーク/インタラクション等の研究・創作・教育などの活動を行っている。 コンピュータ音楽では、作曲の一部として新楽器/新インターフェースを制作するという姿勢で、筋電センサなど生体情報センサ 楽器を含む多くの作品を、国内・世界各地で公演してきた。 1997年ギリシャThessalonikiのICMCで知り合った東野珠実氏のためにオリジナル笙ブレスセンサを開発提供し、1998年 神戸国際現代音楽祭、2001年ドイツKassel/Hamburg公演ではそれぞれ、東野氏に演奏してもらう作品を作曲/初演した。 友人である東野氏のテクニカルサポートとしては、1999年北京のICMC、2001年欧州ツアー、2002年NewYorkツアー、 大会委員長として2004年NIME04(ここには木村まり氏も招聘)などの機会に協力し、今回の万博プロジェクトにおいても この文脈から技術的なサポート、システムエンジニアリング、プログラミングなどの領域で協力している。

ちなみに2004年6月、僕が大会委員長となってSUACで開催した国際会議NIME04の レポートページ から東野さんの写っていた写真を拾ってみたのが これ である。 20年以上も昔なのだが、皆んな、若かった。 いやー、懐かしい。(^_^)

2025年4月25日(金)

ドイツのフェスに展示されていた巨大人形・・・という画像が届いたのだが、これを中国政府は高性能AIで左の一人だけ綺麗に消して、シレッと国内に拡散させているのだという。 なかなか厄介な時代になったものだ。

今日は午前に買い物、晩に某バイト[2]に出かけるというぐらいの予定なので、合間には技術士会での講演の準備として、「容れ物」 ★ に少しずつ中身を入れる作業の続きである。

実は、最初に全体のスケルトンを並べてからそれぞれの項目を掘り下げる(トップダウン)か、個々のトピックを列記してからまとめ上げていく(ボトムアップ)か、まだ悩み中なのだ。 なんせこのタイトルであれば、90分の講義15回、つまり大学での半期科目ぐらい余裕(なんなら倍の通期でもOK)な内容を持っているので、たかだか1時間ちょいの時間にこれをどう詰め込むか、というのはかなりの難題である。 メリハリをつけてどこを今回は捨てるか、という判断のために作業は遅々として、ぼちぼち進んでいるのだった。

ニュースで「夢洲で大阪IR起工式 万博開催中に工事本格化」というのも流れてきた。 万博というのは言い訳で、実は夢洲にカジノを作るのが本当の目的というのは公然の秘密なのだが、これについては2002年に 電力品質(Power Quality) 視察ツアー に行った時に、RINOに行った時の写真を 「絶景」(目の保養)の記録 の中の項目として、 ネバダ州・リノ (Reno, 2002) としてまとめていた。 「ネバダ州(ラスベガスで有名)の『世界で一番小さな世界最大の街』Renoに行き、最大のカジノホテル『エルドラド』で驚異の風景に接した。勝った者は24時間365日ギャンブルを続け、負けた者は道路で物乞いをしていた」と書いたが、この写真のような風景が夢洲に展開されて、やがて道路は物乞いで溢れていくのだろうか。

そして午後には、ロボット教室に持参するサンプル教材の追加とか、技術士会での講演に関するちょっとした調査とか、ぼちぼち舞い込むあれこれ事務的手続きのメイルに対応とかに追われた。 世間的には明日から「長いゴールデンウイーク」に入る人もいるらしいのだが、なんせ浜松は5/3〜5/5の「浜松まつり」(翌5/6は市内全域が[企業も学校も]お休みモード)ということなので、僕もまた去年 5/3 ・ 5/5 のように、バスで出掛けて、中田島に行ったり街中だったり、ぶらぶら散歩することになるかもしれない。

2025年4月26日(土)

ネットニュースで「万博会場から心肺停止の50代女性を救急搬送、病院で死亡確認。開幕以来初めて」というのがあったが、まぁこんなニュースはどこでもあることである。 それより注目したのは、このニュース記事にあった、万博会場の写真である。 拡大してみたところ、今回の万博プロジェクトのライヴの会場となる「場所」が、くっきりと写っていたのだが、会場の後方には、着工したというカジノエリアも広大に写っていた。 やはり「万博はこのIRカモフラージュ説」を傍証しているような「絵」なのだった。

明日の某バイト[2]が今月のラストということで、午前・午後の両クラスのサンプル教材を持ち込むのが大変だった今月も終わりとなる。 ただしアドバンスは引き続き「ブランコ」ロボットで、今月2回は「立ち漕ぎ」だったのに対して、来月2回は「座り漕ぎ」にロボットを改編しつつ、まずまず大きなブランコ台の部分はそのまま継続となるので、まだ来月までは気が抜けない。

世間は「ゴールデンウイーク入り」らしいのだが、義母を施設から連れ出して法要に参加する運転手をしたり、休日の合間に通院したり、孫の幼稚園に行ったり、駅前まねきねこでヒトカラしたり・・・という感じで、遠出もせずに緩く過ごすことになりそうだ。

2025年4月28日(月)

某バイト[2]の「ロボット教室」は、これまでのミドルクラス・アドバンスクラスに加えて、いよいよ一番上のロボプロ(ロボティックプロフェッサー)クラスの担当の話が進んできて、ぼちぼち動き出しそうである。 専用タブレットで開発するオリジナルのマイコンブロックでなく、モロにArduinoUNOを使うので、プログラミングもパソコン上となるのは楽しみだ。 周辺インターフェースに関して「諸悪の根源ブレッドボード」の扱いは少ないのだが、オリジナルのArduinoシールドを介しているので、ハードウェアに関してはあまり拡張の自由度が無い欠点もある。ネットニュースからは上のような記事が届いたが、確かにこれまで 海外に行った 際には、「地球の歩き方」に書かれているのを厳守して、必ず海外ではペットボトルの水だった。 ヨーロッパのスーパーで、間違って「ガス有り」を買ってしまった際には、何度もボトルを振ってCO2を抜いたり大変だった。 上の9カ国のうち「オーストリア、デンマーク、オランダ」にも何度も行っていたが、たぶんホテルに「Drink OK」と書かれていても、念のためポットで沸かしていたような記憶がある。 日本の「水に流す」なんていう文化は、実は貴重なものだったのだ。地球上には約14億立方kmの水が存在しますが、そのうち97.5%は海水です。残りは陸水が2.5%と、わずかな水蒸気(全地球の水の0.001%未満) です。その2.5%の陸水を分類すると、氷雪・氷河が68.7%、地下水が30.1%、地表水が2.2%です。氷雪・氷河の大部分は南極とグリーンランドに ありますから、生活水には利用できません。 20世紀は自動車や航空機が登場したことにより、石油を巡る争いが絶えませんでした。まさしく20世紀は「石油の世紀」でした。しかし21世紀は 「水の世紀」です。世界の大河川では、上流での水需要が多くなり、下流で水が枯渇し始めるなど、水の利用を巡って争いが起きています。 国土交通省によれば、「国土全体において水道水を安全に飲める国」は世界に9カ国しかありません。 フィンランド、スウェーデン、アイスランド、オーストリア、ノルウェー、デンマーク、オランダ、ニュージーランド、日本です。 日本は、水道水がそのまま飲める数少ない国の1つなのです。日本は、ユーラシア大陸の東に位置しているため偏西風の影響が弱く、モンスーンの 影響が強い国です。そのため年間降水量は世界平均の2倍以上です。また島国であるため、隣国と水資源を巡る争いは基本的に存在しません。 日本は水資源が豊富な国なのです。日本人は「水と安全はタダ」と当たり前に思っていますが、世界の多くの国ではそうではありません。日本列島が 自然から与えられた「土台」なのであり、これは感謝すべきことといえるでしょう。

さらにネットからは The sound of clapping, explained by physics (YouTube動画) という、面白い研究の紹介の情報が届いた。 柔らかい「手」を打ち鳴らす「拍手」が、思いの外、大きな音であるという現象をきちんと物理的に説明しよう・・・というアプローチは素晴らしい。 おもわず 論文(16ページ) をゲットしてしまったので、プリントして合間に読むことにしよう。

2025年4月29日(火)

「昭和の日」という祝日である。 僕が子供の頃は「天皇誕生日」という祝日だったのだが、今年は数えてみると「昭和100年」になるということで、あれこれ「昭和」が取り上げられているようだ。

浜松MiniMakerFairについては、ようやく応募サイトがopenしてGoogleアンケートで半分ぐらいまでエントリーを書いていたのだが、フッと気付いて今回は断念バーグする事にした。 これまでアカデミックで参加料無料だったOMMFに対して参加料が5500円(+抽選に当たった時だけ電源利用[+2200円])、ということよりも、新たにスタートするロボット教室の「ロボプロ」コースの曜日設定として、どうやら土曜日というのにバッティングしそうだ・・・というのが理由である。 事前に教室に連絡しておいて、この土曜日を避けるという手はあるのだが、この5月と6月にだいぶ自分の都合で教室の日程を曲げてもらっていたばかりなので、諸々勘案して、ここはググッと堪えることにした。 まぁ仕方ない。

Cycling'74からは、「Discover the ABL Effects Modules」というタイトルの案内が来て、どうやらMax9には、上のような ABL Effect Modules というのがサポートされたようだ。 ただしよく見てみると、これは現在の僕のMax8.5.6でも使える以下のようなモジュールを組み合わせられるというもののようで、あまり目新しいものでもなさそうだ。

基本的に僕はこの「お手軽モジュール」を使わない人なので、これはまだまだ、現状Max8.5で大丈夫だろう。 今日は午前に、そして午後にも運転手として出掛ける日なのだが、AbemaTVでは名人戦第2局が始まっていた。 明日の午後に帰宅するところまで続くので、こちらもぼちぼち眺める日となった。

午前から午後にかけて、「浜松ジュニアロボットコンテスト」のページの「アルディーノ部門」というページには、僕の作ったArduino事例12件とマイコン活用2件のYoutube動画リンクとマイコンブロックのソース(タブレットのscreenshot)が綺麗に並んでいるので、このHTMLのエッセンスだけを抽出して手元に置く・・・という作業に没頭した。 まず、タイトルとか文字化けするものの、とりあえず不要な文字情報を削減したHTMLの最初のバージョンは test1.html(93KB) である。

そして2度目の外出(長時間ドライブ)から帰宅した後で、頑張ってHTMLを削減して、完成したバージョンが test2.html(30KB) である。 YouTube動画リンクを複数窓で並べている部分は何もしないで使っているが、だいぶスッキリした。 ついでにASLのトップページのリンクも変更して、今日の作業はここまでである。

2025年4月30日(水)

昨日から「千日手になるやならざるや」と混沌としている名人戦第2局の2日目である。 とりあえず封じ手から何手かで「おそらく千日手は無し」という気配なのだが、あまり見られず、午前から通院したり、その後は駅前に出掛けてランチ→まねきねこヒトカラ、と忙しい日である。

昨日の test2.html では、実はマイコンブロックのソース(タブレットのscreenshot)画像が何故か見られなくなっていた・・・というバグを発見して、朝イチから改訂作業に没頭した。 膨大なHTMLソースは、何かのツールを使っていて中身はまったく詳細不明なのだが、そこを解読して改訂するという作業は一種の「ハッキング」であり、かつてのパソコンソフトの「プロテクト外し」(コピープロテクトの仕組みを解析して、それを迂回するように改造する・・・という解析ゲーム。実際に成功しても、コピー成功したゲーム本体で遊んだことは無かった)と同様に、それなりに楽しいのだ。

苦闘1時間の結果、 test3(28KB) に改訂して、画像ファイルだけローカルに置いて、上のように無事に完成した。 HTMLというのはテキストファイルなので、人間が見やすいように、任意にスペースやタブや改行を入れても何も変わらない・・・というのがルールの筈なのだが、 元のtest1.html に対して、タブ記号の区切り(「>」と次の「<」との間)に改行ひとつ入れただけなのに見え方が変わる、という謎の現象も起きた。 とにかく解決したので、これで気持ち良く出かけられるというものだ。

そして気持ち良く3時間予約を4時間に延長予約して絶唱して18時頃に帰宅してみると、なんとなんと名人戦第2局は千日手挿し直しでもないのに、AI評価値は共に50%で、残り1時間半ほどの終盤に差し掛かっていた。 これは何としても見届けるしかなく、今日は晩までパソコンの前に陣取ることに決まった。

結局、今日は4時間で40曲を完走したが、今月の戦果としては上のような感じであった。 今週と来週は「浜松まつり」期間の関係で、近所のJoyJoyではいつもの「長時間・部屋指定・DAM指定」という予約が出来ないので、仕方なく浜松駅のあたりに出掛けて「まねきねこ」にスマホから予約しているのだ。 ちなみに3月の成果とそれ以前の状況は、 この日記のPart6 の「2025年3月27日(木)」のところから辿れる。

- 2025年4月2日(水) 4.5時間 52曲

- 2025年4月9日(水) 5.5時間 49曲

- 2025年4月15日(火) 6時間 52曲

- 2025年4月23日(水) 6時間 55曲

- 2025年4月30日(水) 4時間 40曲 (まねきねこ)

2025年5月1日(木)

昨夜の名人戦は結局、息を飲んで見守っていたが、いつの間にか藤井名人が押し返して21時過ぎに勝って2連勝となった。 派手さも無く、なかなか難解で地味な将棋だったのだが、永瀬九段の1日目の意外な研究手「92香」が最後の最後に咎められるあたり、流石なのだった。

昨日は、午前に行った内科でいつもの血液検査(コレステロール、中性脂肪)をしたところ、これまで無かったほど成績が良好だった。 最近になってようやくCPAPにも慣れてきて、4月の血圧はだいぶ下がってきたのも、体感として納得できる。 そんな高揚感からか、昨日の浜松駅前「まねきねこ」では、4時間で こんな40曲(Unicode、順不同) を絶唱したのだが、ずっと快調だった。

そして今日は午前に2ヶ月ごとの眼科通院での「視野検査」である。 緑内障については、毎日の点眼薬によって眼圧が上がっていないので、視野の欠損は拡大することなくキープされていて、それを確認するための眼科通院も、続けていることに意義がある。

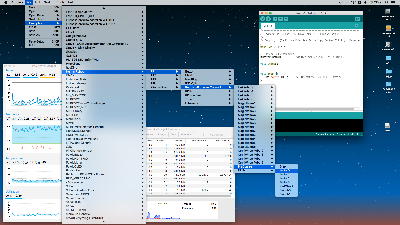

気持ちいい天気の中、バスにも乗らず眼科に歩いて行き、帰途はさらに足を延ばして薬局に行って、帰宅してみると午前が終わっていた。 そしてそこから、「ロボット教室」の新しい「ロボプロ」コースの準備を始めた。 なにしろ、HumanAcademyのロボプロはガチガチのWindows限定、それも推奨ArduinoIDEのバージョンは何と「1.0.6」という初代の安定板である。 そして何より、僕は常にMacでお仕事しているのだが、HumanAcademyの提供するツールは全てWindows限定なので、あれこれ「技」を駆使しないと、テキストにある単純なArduinoスケッチもコンパイル出来ないのだった。

色々と苦闘すること約2時間、無事にウチにあるショボいWindowsノートでの環境設定を確認しつつMacに移動して実験して、遂に「WimdowsでのArduino1.0.6」でも「MacでのArduino1.8.19」でも、上のように一番最初のものから、HumanAcademyの1年目/2年目/3年目の全てのサンプルが「読める」ようになった。 なかなかの泥縄作業だったが、こういう試行錯誤(軽いハッキング)は嫌いではなく、教室に持参するMacBookAirに移行しての動作確認まで無事に完了した。

ネットニュースからは「“元”万博会場が注意喚起『大阪・関西万博の会場ではございません』。間違う来場者が多発」というのが流れてきて、1970年の万博会場だったところが「万博記念公園」ということで、現在も 公式ページ があることを知った。

1970年の万博に茨城県から行った記憶としては、何より帰途の新幹線(0系)が混雑していたので食堂車に移動してカレーを食べた事が一番である。 その後、1993年ぐらいから2000年ぐらいまで、千里中央にあった「イメージ情報科学研究所(イメージラボ)」の非常勤研究員として、ほぼ週に一日だけ浜松から毎週、通っていた(他に京都と神戸の大学の非常勤講師で関西[梅田のマルビル]に2泊3日)ので、千里中央は馴染みがあるのだ。 今回の万博プロジェクトの合間に、ちょっと行ってみたくなった。

2025年5月2日(金)

明日から3日間の浜松まつりは好天のようだが、今日は終日の雨である。 午前中には孫の幼稚園に行って遊ぶ、というなかなかの時間を過ごして、帰宅して午後イチには某バイト[2]のアドバンス教材の改訂を行った。 電池を積んだブランコの製作途上では、激しい動作でロボットがまさに爆発的に壊れたりして、電池ケース搭載を止めて外部USBバッテリに切り替えたりすることになった。

そしてフト調べてみて驚いたのは、一昨日に完成していたつもりだった「Arduinoで遊ぼう」のページが、全て以下のように壊れていた(YouTubeから告げられた謎の「エラーコード:5」)、という発見である。 一昨日、作った時にはOKだったのだが、YouTubeに送るべき情報を送っていないので「エラー」となった模様だ。

状況を整理すると、一昨日の段階でOKだったのは test3.html(28KB) だったのだが今日になってみると駄目だった。 そして元々のページのHTMLそのままをローカルにHTML保存したのが test4.html(133KB) であり、一見OKのようで、なんと元のロボコンページのトップにリダイレクトされてしまっていた。 つまり、手元に置くために「削ぎ落とした部分」のどこかに、YouTubeを怒らせる何かが仕込んであった・・・ということである。 こうなると、あくまで手元にカスタマイズしつつ、YouTubeをキチンと騙すように改訂したくなる。 そこで、直接落としたHTMLの test4.html をコピーして、「test5.html」とrenameしたHTMLファイルで、再び、少しずつ改訂しては調べる・・・という作業を進めてみた。

途中経過として、そこそこ削った test5.html(50KB) でまずは再び見えてOKとなり、さらにこれををコピーして「test6.html」とrenameしたHTMLファイルをさらに攻めて削って、 test6.html(29KB) を今回の最新形としてみた。 これがずっとOKかどうか、しばらくは毎日チェックする必要がありそうだ。

2025年5月3日(土)

午前中には、フト思い付いて、昨日の test6.html の謎の中身を実験的解析(つまりは試行錯誤)して、さらにその前の test5.html(50KB) ではブラウザのウインドウサイズに対応していた機能(これが消えてしまっていた)部分もなんとか発掘した。

そしてようやく、12個のArduinoのデモ動画の下に、それぞれのArduinoスケッチのソースのリンクを設定することに成功した。 以下のように test7.html(31KB) が今回の最終形であり、ドメインの トップページ の「Arduinoで遊ぼう」や、 プロフィール からのリンクもこちらに切り替えた。 これぞopen sourceである。

午後には1時間ほどかけて某バイト[2]のミドルクラスの教材を製作した。 そこから「浜松まつり」に出掛けようか・・・と調べてみると、下のように、サンクンプラザのイベントや屋台は、毎年と同じような内容である、と判明した。 まぁ、美味しいビールを飲めればそれでいいのだが、今日は風が強くて、室内にいる限りはとてもビール気分ではないのだ。 とりあえず、まだ明日も明後日もあるので、出掛けるのは明日以降にずれ込む??という感じになった。

その後まず、いつもの土曜日のルーチンとしてMartinをひとしきり愛でた。 ネットtext中継のJリーグを見てみると、J1のエスパルスは名古屋に負け、J2のジュビロは引き分け、J2の藤枝は負け、J3の沼津も負け・・・と、今夜の「みなスポ」はどうやらお通夜のような感じを予感させた。 さらにネットtext中継の甲子園を見てみると、凸凹が続く阪神はぼちぼちいい感じの試合をしていたのだが、それを受けて出掛けてビールという気分までは上がらず、今日は大人しくしていることにした。

2025年5月4日(日)

万博プロジェクトまでもう1ヶ月を切り、いよいよ風雲急を告げてきた。 東野さんからのメイルで「ステージについては、ようやく図面が出てきたところで、音響ブースのなどの設置位置等はまだ不明です。昨夜、ステージセットアップに関する提出用シートが送られてきたところで、ご指摘くださった点を音響担当の方と相談せねばなりません」とのことで、どうも僕が東野さんプロジェクトの窓口となって、「木村まり + Gerard Assayang + 東野珠実 + NTTデータ/nishikawa」チームをとりまとめて、音響/映像の担当とやりとりする事になった。 ただし、まだ肝心の「何を演るのか」については全く未知だったり、これから作曲/制作する・・・という状態なのだ。

20年前に演奏された東野さんの作品「dinergy2」については、スキャンされたスコアが届いて、僕はどうやら上の「楽譜」(敢えて「ぼかし」をかけてある)を見ながら、新たに映像エフェクトが加わった「dinergy3」として、裏方で実質的には協演する形になりそうだ。 さらに「NTTデータ+東野+長嶋」(即興)の方については、「小品はdinergy3とは別に、独立したものとして製作し、長嶋先生のスウィッチング、フェーダー操作等で共演のようにしてはどうかと考えておりますがいかがでしょう?」との嬉しい申し出があり、「望むところです」と返信した。 東野さんの即興に対して、袖/舞台上でライヴにエフェクトで「共演」したことは過去にもあり、今回のように限られた準備期間でやっつけるには、実際のところ、これしかないのだった。

さらに東野さんから、上の Blackmagicdesign ATEM Mini Pro ISO が手元にあるので使ってみては? という提案があり、僕は全く使ったことはないのだが、マニュアル(元々は11カ国語対応で2246ページ、日本語部分でも189ページだったが、必要な部分だけ抜き出したら8ページになった)をゲットしてみると「簡易なHDMIスイッチャ」として使えることが判明したので、持ち込んでもらって現場で使うことにした。

AbemaTVでは、名古屋 か茂免 での「叡王戦第3局」(伊藤匠 vs 斎藤慎太郎)が始まっていたが、ここまで1勝1敗の五番勝負の第3局、というのはなかなか重要なポイント(勝った方が「タイトルに王手」)である。 ただし今日は「浜松まつり」を冷やかしに出掛ける予定なので、もしかすると帰ってきた時には既に終局しているのかもしれない。

そして午後ずっと飲み続けて このように 浜松まつりに行ってきて、帰宅した20時過ぎにパソコンを立ち上げたほぼ次の瞬間、上のように叡王戦第3局が伊藤勝利となったのに立ち会ったが、そこまでの経緯は全く知らないので、明日にでも棋譜で追うことになる。

2025年5月5日(月)

昨日 で今年の浜松まつりは終わりとなった。 去年 は3日と5日に出掛けて、3日には中田島砂丘での凧揚げも見たのだが、まぁ毎年、ほぼ同じような感じで推移して、こんなものだ。 今年は何故か、僕の「住吉」(ス組)は、3日間とも街中に御殿屋台を出しておらず、さらにどうも町内を練るいつもの騒ぎも聞こえてこないのだが、何かやらかしちゃったので密かに自粛モードなのかもしれない。 過去にも、町内で誰かが喧嘩だかお薬だか何かやらかしちゃった町が浜松まつりを1年間じっと黙ってスルーしていた年はあった。

昨日の叡王戦第3局の棋譜を見てみたのだが、何だか物凄い戦いになっていた。 こういう将棋は、見ているとハラハラして面白いのだが、残念ながらライヴで見られなかったので、棋譜ではその瞬間の迫力が伝わらず、なんとも謎な対局だという印象である。

明後日の某バイト[2]はいよいよ「ロボプロ」コースの初日ということもあり、部屋にある「LED+電流制限抵抗(220Ω)」とか「ボタンスイッチ+プルアップ抵抗(10kΩ)」とか「ボリューム(50kΩ)」とか「CdS+プルアップ抵抗(47kΩ)」とかの「道具」(両端をArduinoのコネクタに差し込めるようにピンヘッダになっている)を用意したりした。 そしてせっかくなので、「Arduinoと遊ぼう」一式も持参することにして、 このページ のURLをQRコードにしたものも用意してみた(→また駄目になったので翌日に改訂)。

そして今日と明日は、技術士会での講演の準備として用意した「容れ物」 ★ に中身を入れる作業の続き(中身は増えているがローカルに見るだけで、アップロードは完成までストップ)である。 東野さんとのメイルのやりとりは続いているが、NTT/nishikawaについては、どうも連休明けになりそうだ。

2025年5月6日(火)

いよいよ万博プロジェクトが動き始めた。 今朝届いていたメイルは4本、うち最初の1本は日本語だが残りは全て英語だった。 カリフォルニアの木村まりさんから久しぶりに届いた3本と、IRCAMのGerard Assayag氏からのものである。 当然、これらをまとめて、東野さんを含めて全員に出す僕の返信メイルも英語で・・・ということになり、DeepL翻訳は使えなくなってしまったものの、最近ではGoogle翻訳が大きな助けになっている。 まぁ、翻訳して出したメイルの中身が全てGoogleに筒抜けになるわけだが、別に犯罪とか違法なことでもないので、気にしない。

ネットからは「人型ロボット」突如「暴走」という、中国からの動画(アニメGIF)も届いた。 ぶつからなかったので良かったものの、これは当たれば怪我というよりも生死に関わりそうな暴走である。 生成AIとかドローン兵器が登場して、もはや「ロボット3原則」なんてのは虚しいお題目となってしまったが、まぁ自動運転車が人を撥ねた頃から既にこれは死語となっていたのだった。

そして、たまたまチェックしてみると、なんと一昨日まで全く無問題だった このページ が、またまたYouTubeの怒りを買ってか、見えなくなっていた。 これうもう、完全に時間的遅れから見て、「中の人」がチェックしているのは間違いない。 つまり、ツールが「埋め込みYouTube」設定するのと引き換えに、そのページをユーザが訪問している情報などがYouTubeに筒抜けでリークされる・・・という枠組みに参加していないページは御法度ということなのだ。

そこで、「浜松ジュニアロボットコンテストのアルディーノ部門」というオリジナルのHTMLを改変(削除)して作る、という方針を改めて、せっかくそれぞれのArduinoスケッチ(ソース)のリンクまで出来ていたので、 このページ の外見はほぼ変えずに、「YouTube動画を埋め込む」のでなく、単に「YouTubeへのリンク」に置き換えることにした。 懐かしい懐かしいHTMLの復習、「tableタブ」の思い出し大会となって、およそ30分ほどで test8.html(9kB) を完成して置換してみた。 ページの起動(全てが表示されるまでの時間)が圧倒的に高速になったが、それだけ裏では色々と邪悪な情報が行き来していたのだろう。 さらにURLをQRコードにしたものも、再度プリントして作った。 やれやれである。

そして隣の部屋であれこれ片付けをしていた奥さんから「こんなの出て来た」と手渡されたのは、上の4枚の写真だった。 なんとあの、産総研のスーパースターとなった後藤真孝さんの封筒で、自筆の添え書きがあった。 キャンパスの雰囲気はICMC2009のカーネギーメロン大学っぽかっのだが、片寄さんと後藤さんと僕が写っている写真は過去に何度もICMC等であったものの、そこに長野高専(元ヤマハ)の大矢さん(「漢は黙って楽音合成」と当日になって米国まで自費参加した強者)が写っているとなると、おそらくこれはサンノゼのICMC1992ということになる。 いやー、何とも懐かしい写真が出て来たものだ。

2025年5月7日(水)

診療開始の30分前から一番に行って月イチの耳鼻科通院(CPAP経過報告、アトピー性鼓膜耳垢除去、処方箋)を終えて帰宅してみると、東野さんから「ギャラリーイーストの舞台設営につき、以下の日程でZOOMミーティングの指示が参りました。ご都合が合えば是非、ご参加いただければ幸いです」とのメイルが届いていた。 連休も終わり、いよいよ始まった感じである(そりゃそうだ、もう1ヶ月を切っている)。 そのZOOM予定の明日には、「今日の処方箋を持って薬局」→「浜松駅前でランチ飲み」→「まねきねこで週一のヒトカラ4時間」とキッチリと予定を組んでいたのだが、全てをふっとばして(薬局は今日これから、まねきねこ予約をキャンセル、土曜日に新たに予約)、ZOOMに備える体制を整えた。 晩のZOOMとなれば、某バイト[2]のロボット教室(水・金・日)とぶつかったら出られないので、この直前連絡は、まぁラッキーなのだと思うことにした。

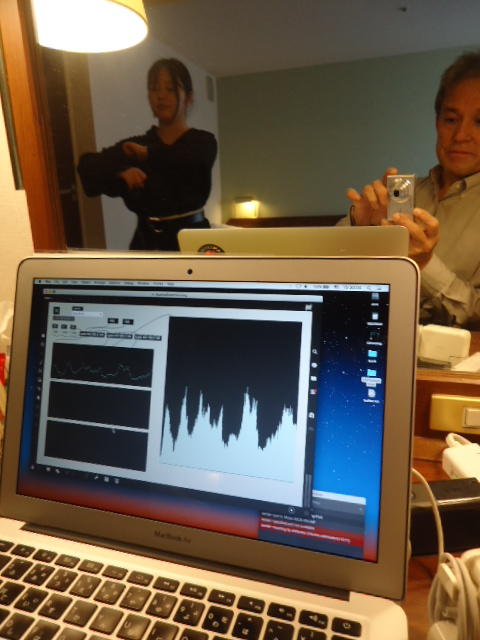

そして今日の作業としては、再び上の写真の場所、この日記の「2025年4月16日(水)」のところに再録していた、僕の手持ちMacBookAirから、実際に万博に持って行くマシンを選んで、環境設定の確認とここまでの実験が同様に走るか・・・の検証からスタートの予定である。 大きなタイガースシールの貼ってあるMacBookAir(SUACの研究室でいつもテーブルに置いていてゼミ等で活躍した)は、ロボット教室のArduinoマシンとしてさらに活躍する事に決まっているので、まぁ「2.2GHz Intel Core i7の3台を持参」というのは、ほぼ決まっていたようなものだ。

・・・と書いていると、以心伝心というのか、東野さんから電話がかかってきて、あれこれリアルタイムに相談に乗ることになった(さらにもう一度かかってきて計2回)。 やはりメイルよりもZOOMよりも、よく知っている相手との「直電」というのは頼もしい。 そして、「どうもnishikawaが(社内稟議が下りず)降りそうだ」・「NTTも腰が引けて別のネタでお茶を濁す方向か?」などというドタバタな状況(^_^;)も加わってきた。

東野さんの娘さんが「舞楽」で、僕の作った呼吸センサを装着して雅楽を舞う、というアイデアも東野さんから浮上してきて、これは何と、大阪に行ってから僕が具体的に[25年前に作った]センサを見て、相談して、プログラミングして、本番までにやっつける・・・という方向性で阿吽の合意が出来た。 Computer Musicライヴの修羅場を経験してきた者同士ならではの展開で、こういうのは最高なのだ。

そして過去から「AKI-H8による呼吸センサ」(1999年)というのを発掘してきて、いちいち写真がリンクで見えにくかったのでHTMLを改良して このように 改訂してみた。 ただし、どうも今回の話題になっている呼吸センサとは違う(これは初期の実験バージョン)・・・という気がした。 調べてみると ブレスセンサー今昔(2016年) という記録も発見したが、これは村尾先生のために作ったもので、なんと現物は僕の手元にあった。 これを当日に持参して使うことも、保険としては可能である。

昼過ぎにさらに1度、東野さんからの電話がかかってきた(素材データの形式に関して)が、その後、僕からの上記の呼吸センサについての問い合わせへのリプライとして、本文ナシで上の写真が1枚、送られてきた。 これは正に AKI-H8による呼吸センサ であり、これで不明点は無くなった。 僕がオリジナルに定義したMIDIプロトコルも調べることも不要で(チャンネルプレッシャーの13/14チャンネル)、これは朗報なのだった。 当日はアルカリ006P電池を複数個、用意しておく必要がありそうので、ここにメモしておこう。

夕方に届いたニュースは、 全く新しい「周期表」、ドイツチームが開発 原子から電子を除いた“高荷電イオン”にフォーカス という、なかなか意外なものだった。 論文は これ なのだが、まぁ化学というか原子核物理学の論文なので、ちょっと歯が立たない。 流石の「マックス・プランク研究所」である。

2025年5月8日(木)

去年の今日を この日記のPart1 の「2024年5月8日(水)」のところから調べてみると、なんと偶然にもミャクミャクの画像があった。 まさか1年後にこんなに万博プロジェクトに没頭しているとは思ってもいない、遠い昔の日なのだが、そんな予感的伏線があったとは。 その日記でも全く触れていなかったが、まぁ、今日、5月8日というのは、そういう日だったのだ。

昨日の某バイト[2]の「ロボット教室」のロボプロ2年目の初日は、担当する中3の生徒との顔合わせから始まったが、これからマンツーマンでこの生徒の興味と能力を引き上げていこう・・・という素晴らしいスタートとなった。 あれこれ自分への宿題も出来たりしたが、まずまず、新たなコースでの船出となった。 さらに今月でアドバンスからロボプロに進級する3人を7月から担当する予定もあり、なかなか充実の日々となってきた。

そんな中、遂に東野さんからGoogleドライブ経由で2GBほどの「素材」データが届いた。 今夜は関係者とのZOOMミーティングもあり、今日は終日、この素材データとの格闘が始まるのだ。

東野さんから届いた素材データを解凍すると共に、これまで実験してきたMaxパッチ等の一式を整理して、いよいよ上のような状態からスタートすることになった。 重要なのは、「dinergy2」改訂版となる今回の「dinergy3」では、元々のサウンドパートについてはそのまま「再演」しつつ、新たにグラフィックパートを加えるというところで、IBUKIセンサの呼気/吸気のデータだけ、60段の移動平均処理によって「穏やかに変化する」という風に改訂しているだけである。

まず最初に行ったのは、今回届いた「HD品質」の動画を「640*360」にリサイズしつつmp4(H.264)圧縮する際に、データレートによってどのように画質が変化するか・・・という実験である。 いちばん短い素材を使って、Data Rate(kbits/sec)を「3000」・「5000」・「8000」で調べてみたが、3000よりは5000が良好なものの8000との差はそれ程でも無かったことから、「5000」と決めた。その後、「dinergy」のための素材について、午前から午後までかかって、過去の実験でどうもバグがあった部分に取り組んだりしているうちに夕方になった。 上の謎のリストは、「forBreathDemo」というディレクトリに入っていた素材データに関して、東野さんに送ったメイルのためのメモである。 まぁ謎なのだが、色々とソソラレる、面白い動画素材が結集した感じとなった。 晩のZOOMミーティングのために、今日はこんなところでオシマイである。./煙: AdobeSock_1127376154.mov → OK AdobeStock_1224049233.mov → OK AdobeStock_214545567.jpeg → 前回お知らせしましたが、この画像はjitterで処理して拡大するとだいぶ汚くなるので非推奨です → モノクロの単純なもの(僕が使った方)であればOKですが・・・ AdobeStock_1060619496.mov → OK AdobeStock_1279759917.mov → OK ./円相to筆描: AStock_1287304606.mov → OK AdobeStock_1198438108.mov → OK AdobeStock_953220082.mov → 何故か「QuickTimeで開けない」と出たので使えず ./カラフル渦: AdobeStock_1105796404.jpeg → OK AdobeStock_1158651097.mov → OK AdobeStock_1287191839.mov → 一応動くもののカクカクと重い ./パステルto花: AdobeStock_1192700802.mov → OK AdobeStock_904066354.mov → OK AdobeStock_882752222.mov → OK AdobeStock_946453784.mov → OK

2025年5月9日(金)

昨日の万博プロジェクトのZOOMミーティングでは、いよいよ具体的な資料 ★ ★ ★ ★ ★ などが出てきて、まだまだPerformanceに向けての制作(今回は敢えて「作曲」と言わない)はこれからなのだが、設備や舞台のイメージが出てきたので、これからさらに加速しそうな雰囲気になってきた。 以下のように、ステージにはあれこれ制約がある(ステージ後方中央の台の上に、凄い「盆栽」が鎮座する!)のだが、まぁ万博なんてのはそういうものなのだ、と割り切るしかないだろう。

昨日は『自民小渕優子氏、「沖縄県民の心を傷つけた」 と西田氏に苦言』というニュースが流れてきて、これはもしかして「ドリルか?」と思って5ちゃんに行ってみると、想像以上に ドリル祭り になっていた。 日々コンピュータと歩んでいる身としては、証拠隠滅のためにHDDをドリルで壊す・・・というのは考えられない暴挙であり、僕でも「HDDを傷つけた人」という評価は一生、変わらないのである。

朝になってみると、万博プロジェクトに関して、木村まりさんから「Breath Controllerの画像はありますでしょうか。今急遽チラシを作っていて、MUGIC,Breath Controllerをもし入れられれば入れようかと考えています」とのメイルが届いていて、そこから午前中の1時間以上を使って、アーカイブHDDの古い古い奥底を発掘する作業に没頭した。 そして 笙ブレスセンサ "IBUKI" というページを完成させてメイルでまりさんにこのURLを知らせた。

この2時間後ぐらいにまりさんから届いたリプライは「ありがとうございます!今飛行機に乗ったところなのでまた後ほど。。。」とのことで、カリフォルニアから米国内の移動なのか、あるいはIRCAMのパリ行きなのか、まさに世界を駆けているまりさんなのだった。

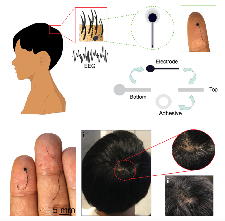

ネットからは「人の髪の毛そっくりな形と質感を持つ新型EEG電極の開発に成功」というニュースも届いてきた。 ペンシルベニア州立大学の こういう発表 がそれであり、とりあえず 論文 をゲットしてみた。

今日明日の名人戦第3局(前回は羽田空港だったが今回は関西空港)は、なんと「相矢倉」という驚くべき展開になった。 そのAbemaTVの生中継をボリューム最小のサブ画面BGVとして、メイン画面では引き続き、Maxプログラミング(届いた素材データを処理してMax/jitter/GENでエフェクト)の続きを進めた。 こちらでは、かつて東野さんが即興で笙を演奏した録音のサウンドをLOOP再生していて、午後じゅうずっと、部屋には「雅楽の響き+将棋中継」という謎のミックス音響がずっと流れることになった。

2025年5月10日(土)

何日か前にニュースで話題になっていたのだが、慶応大の先生が資料PDFに背景色・極小フォントで無関係の文脈を行間に埋め込んで配布、感想レポート課題を出したところ、多くの学生が生成AIの使用によってこのトラップにハマった・・・というのがあった。 この手の警鐘は、 大学生の「ほぼ全員」が生成AIを使っているとの調査結果で教育界に激震が走る とか 「AIカンニング」の蔓延が教育を驚くほどの速さで破壊している とか、ずっと言われてきた事なのだが、まぁ、メーカによって「作られた」ようにしか展開しない「ゲーム」にハマるという生き方も、ある意味ではこれと同根のような気がするので、「人類の自業自得」としか言いようが無い。

上のメッセージを眺めてみると、こんなのを大学の先生が大学生に対して出している・・・という時点で、かなり悲しいことである。 「大学」って、何だったっけ。 ドゥルーズやキットラーやボルツが危惧したよりもずっと速く深く、人類の退化は進んでいるのかもしれない。

そんな今日は「某バイト[2]の谷間」で、午前中にroutineでMartinを愛でて、昼前には浜松駅に出かけて切符を購入(ジパング倶楽部の3割引)し、ランチを経てまねきねこ、そして帰宅すると、ちょうど名人戦第3局が終盤の佳境になっている・・・という予定である。 朝はAbemaTVで8時半からopeningがあり、9時前に封じ手を開けるところから観戦の予定なのだが、今日は「リコー杯第15期女流王座戦 一次予選一斉対局」という予定があって、どうも聞き手/解説が男祭りになるらしいので、muteしてウインドウも小さくする感じかもしれない。

そしてな藤井名人の封じ手は、昨日から「千日手になるのか?」を予想される44銀引で、昨日の盤面がまた復活してしまった。 これを見て、「千日手の名手」永瀬九段が2日目の初手からスグに指さずに考える展開となったが、両者それぞれ時間を消費して考えつつも「千日手カウントダウン」に向かう手が進んだが、結局10時過ぎになって永瀬79角と場面を打開する手を指したことで千日手は回避された。

こうなればその先が気になるところだが、あとは晩までスキップとなる。 千日手模様の時間にmuteしてMartinも愛でたので、天気(まだ雨が残っている)を気にしつつも、ぼちぼち出かけることになった。 万博プロジェクトに関しては、東野さんからの「シナリオ」・「構想」待ちなので、「パッチの一部の重いGENブロックをリスク回避のため今回はパス」という手直しだけになった。 こちらは来週あたりが勝負になりそうだ。

2025年5月11日(日)

昨日の名人戦第3局は、まねきねこで4時間41曲を完走して帰宅してもまだ続いていたが、圧巻の藤井曲線が今回はほぼ「藤井直線」となって勝利する瞬間まで見届けた。 藤井(2137.8)以外の地球人棋士の中でレーティングがダントツ(1967.8)の永瀬九段がこういう負け方をすると、なかなか他の棋士は出る幕がないのだ(佐々木勇気1912.8、服部慎一郎1892.4、伊藤匠1889.0、近藤誠也1887.0、広瀬章人1865.2、佐々木大地1853.4、渡辺明1852.1)。

今日は午前・午後と某バイト[2]のロボット教室の予定があり、合間には万博プロジェクトのMaxプログラミングでちょっと思い付いたアイデアの検証などを進める感じとなりそうだ。

2025年5月12日(月)

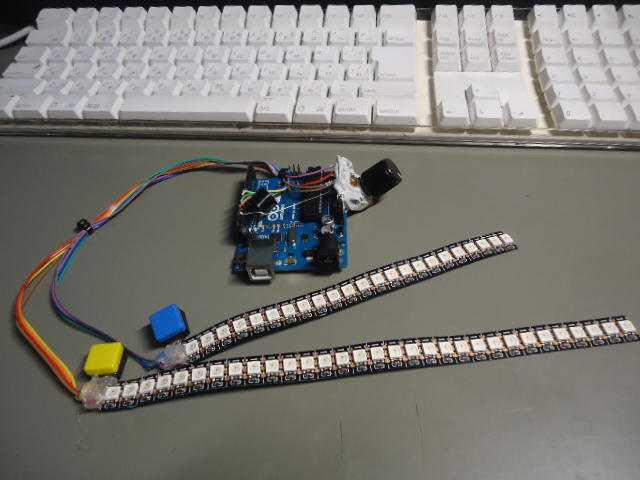

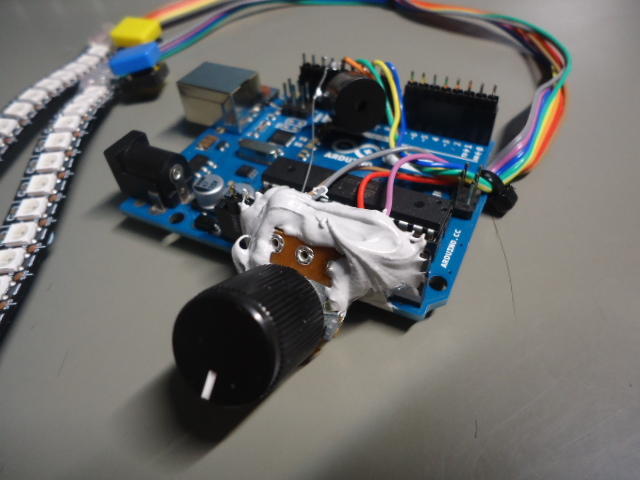

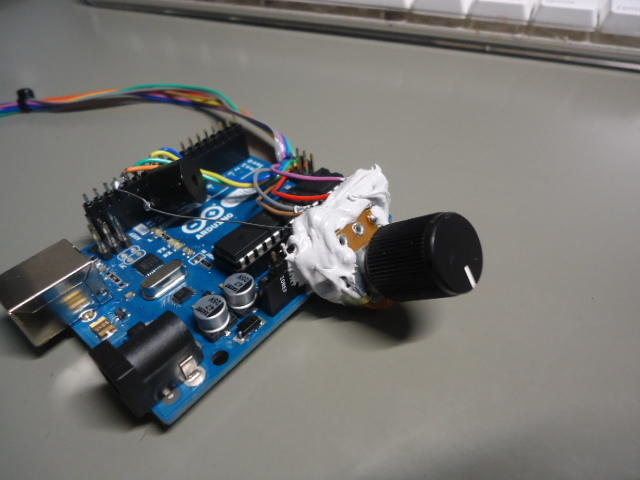

ロボット教室に自作のArduinoおもちゃを持ち込んで生徒に遊んでもらうのはいいのだが、熱中してくると、Arduinoのピンヘッダに挿し込んだコネクタピンに直接ハンダ付けしただけのボリュームを回転させて速度を変化させているうちに、ボリュームが持ち上がってピンが抜けてしまって停止する。 先日は遂に、その荷重からボリュームの端子が切断してしまう事態となった。 そこで、その修理と共に、同様にボリュームのあった計3種類を、 このように 全てエポキシ系接着剤で固めた。 これで今後は安心して使ってもらえる。

今週は水・金・日と某バイト[2]のロボット教室があり、途中で速攻でテキストに合わせてロボットの改造も必要となる。 全ては来週、甲子園に行くために日程を変更してもらった影響なので、ここはグググッと頑張るしかない。 まだ東野さんからの続報が無くて万博プロジェクトのMaxプログラミングは進められないので、いよいよ棚上げしていた技術士会の講演の準備に入らないといけない。

そんな中、情報処理学会からは「音楽情報科学研究会・夏のシンポジウム」の案内(CFP)が、何故かSIGMUSより先にSIGECから届いた。 今年は8月末(8/31〜9/2)に、慶応義塾大学・日吉キャンパスで開催だという。 今年の学会発表の機会としてはもしかするとこれが唯一かもしれず、またロボット教室の日程も上手くズレているので、とりあえず東京のいつもの宿を予約(禁煙ルームは満室で仕方なく喫煙ルーム(;_;))した。 まぁ、そこそこ上手く行った場合には、まずまずレアな「万博プロジェクトに参加」という旬のネタでいけるので、発表申し込みは期限の7月になって考えよう。午前中には、上のようなルーティンワークを行いながら、お仕事Mac miniでは繋いだことが無かったMyoとLeapmotionを繋いで動作確認して、ついでにLeapmotionで新しく、ちょっといい感じのデモプログラムまで作ってしまった。 これはせっかくなので、技術士会の講演のデモとしてみせることにした。 もちろん、9月末の奈良学園大での集中講義でも、ウケそうなので持っていこう。

- ロボット教室に持参しているArduino用のUSBモバイルバッテリ6個を再度、フル充電

- 5台のMacBookAirと2台のMacBookのバッテリを再度、フル充電

- 古参の1台が「バッテリ=0%」で時計も初期化されていた事が判明、おそらく前回シャットダウンの際にまだ落ちておらずSleepになった模様 → 解決

- 古参の1台が「バッテリ=6%」のまま「Battery is not charged」で停止 → PRAMリセットとSMCリセットで充電開始 → 解決

- 5台のMacBookAirには久しぶりのroutineとして以下の対応

- FirefoxのProfileを最新に更新(余計なBookmarkとCookieとCacheを消去した環境に更新)

- ArduinoIDEの環境として最新に追加更新(ロボット教室RP1-3年目まで完備)

- MaxのプロジェクトをEXPO2025までに追加更新

- 久しぶり(1ヶ月以上)の起動でライセンスの切れていたMaxを更新

- 講演にLeapMotionを持参することにして、赤松さんのライブラリを改造して「2チャンネルテルミン・ライヴ3D-CG付きデモ」を新たに完成

- 講演に持参するため4個のMyoを再度、フル充電。その後、いつものデモMaxパッチでの動作を確認

- 講演にデモ持参する機材を、「Leapmotion」・「DoubleMyo」・「PAW-eight」の3台にする、と決定

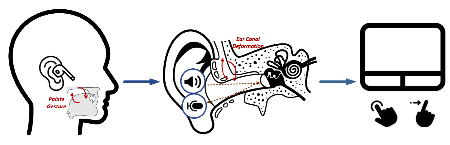

ネットニュースからは、「口の中をタッチパッドにする技術:上あごを舌でなでてイヤフォン操作」という研究の情報が届いた。 両手が塞がっている状態でカーソルを移動させたい、あるいは障害者のQOLを上げるための素晴らしい技術である。 論文 を見てみると、中国の研究チームの仕事のようだが、実に真っ当にアプローチしている。 僕が使わない「耳うどん」タイプのイアホンで(でなくてもいいが)、可聴帯域外のサウンドを耳介の内部に放射して、下が上顎の底部を撫でる状態を左右にスライドさせた時の筋肉の変異から耳道の形状が変化することを音響センシング(→AIパターン分析)する、というものである。

ちゃんと16人の被験者実験をして、9種類のジェスチャー(4種類の上下左右スライドジェスチャーと5種類の水平クリック)を高い精度で識別したということで、こういう研究を音楽情報科学研究会の若手の皆んなにはやって欲しかったのだ。 まぁ、こういうのを使うために運転中にイアホンOKとかにはなって欲しくないが、これは一言「流石」と言いたい。

その後、水曜日のロボット教室では、休日で施錠されている施設を僕が一人で開錠して最後に施錠する方法について、あれこれ問い合わせしてのやりとりに費やされた。 なんせ間違うとSECOMや警察まで来てしまうので大変なのだった。

2025年5月13日(火)

この日の予定は、「復活の呪文」・「アドバンスの教材を改訂」・「鍵を受け取りに行く」という3件だったが、「復活の呪文」についての解説は、あまり僕も理解していないので、ちょっとだけにする。 僕のドメインのサーバで、無料のSSLサーバー証明書/TLS証明書を提供する認証局 Encryption の設定が3ヶ月で切れるので、その時期になると、共同ドメイン管理者のふーみんが作ってくれたスクリプトを実行して「更新」する、ということなのだ。

アドバンスの教材は、前半2回は「立ち漕ぎブランコ」ロボットだったのが、「座り漕ぎブランコ」ロボットに変わって、最後にブランコの底部に光センサを付けるという改造だった。 ただしこの教材にはあちこちけっこう欠点があり、中でもこの光センサという代物は鬼門である。 ライントレーサーのように床からの距離が一定であればいいのだが、円弧状の軌道で一瞬だけ「白マーカー」上空を通過した事をセンシングするのでも大変なのに、元々のセンサ性能があまり高くないために、環境光の影響がとんでもなく大きくて、教室に持っていったら別環境のために動かない・・・というのはザラなのだった。 いろいろ実験してみた結論として、僕のサンプル教材への光センサの利用は断念して、代わりにオリジナルの「両極LED」を点灯させてお茶を濁すことにした。 「やってみたい人は挑戦してみよう」(出来た人はラッキー)というスタンスであり、教室では生徒の判断(別に独自の改造をしてもOK、持参Arduinoゲームで遊ぶもOK)に任せることにした。

午後にはロボット教室に臨時の鍵を借りに出たりしたが、あとは万博プロジェクトのMaxプログラミングをちょっと進めた。 東野さんの笙の演奏のブレス量(呼気/吸気)に応じて、2種類の静止画を回転させる部分が未着手だったので、今日の午後の仕事として、ここで完全に解決した。 笙ブレスセンサはMIDIの0〜127のvalueとしてデータが届く(中央の63/64でほぼゼロ、そこから呼気と吸気の絶対値は両端に向かって増大)のだが、回転方向として呼気と吸気で反転させるのがいいのか、あるいは呼気/吸気の絶対値をとって大きければより早く回転させるのがいいのか、という検討点が浮上した。 演奏行為としては両方のモードの可能性があるので、ここはトグルによって両方に対応できるようにした。 あとは現場(万博会場のホール)で、リハをやりつつ確定させる感じとなるのだ。

2025年5月14日(水)

朝にICMAから届いていたアナウンスは、 PdMaxCon25~ というカンファレンスのCFPだった。 2025年はPdが生まれてほぼ30年、Maxが生まれてほぼ40年ということもあり、Miller PucketteとDavid Zicarelliが基調講演をするというもので、なんと太っ腹に「参加費無料」なのだが、University of Illinoisに行くための渡航費/宿泊費などは出ないので、ここは残念ながら断念バーグである。

そして「NTT、何もない空間に『つるつる』や『ざらざら』を感じる新技術」というニュースも届いた。 東大がやっていた、超音波アレイで空中に物を浮かばせるやつの応用らしい。 以下のようにアプローチとしては至極、真っ当にやっているのが素晴らしい。 5ちゃんでは早速、容易に想像できる応用ネタで盛大に盛り上がっていたのだが、ここでは紹介しない。

ただしこの技術にはかなり本質的な問題点がある。 超音波アレイの多重制御によって作られる「焦点」は空間のただ1点であり、そこが肝心の指先であればそこで5Hzの回転(→力覚)を与えられるものの、上下左右だけでなく奥行き方向まで含めて、その焦点がちょっとでも移動したら効果は激減する。 人間の指先はそんなに空間に厳密に固定できないのだが、拘束具で抑えつけたらかなり悲惨な「絵」になる。 さらにその「焦点」の指先以外の部分では全く触覚が生まれない、という違和感はどうなのか、これも気になるところだ。 指先での触感は、さらに多数の指先の触感、そして掌での触感と一体になっている気もする。

そして「近況報告」として東野さんに「dinergy3」・「BreathDemo」・「スケジュール」・「記録について」という内容のメイルを送ってみると、速攻でリプライが返ってきた。 なんと添付されていたのは上のように、木村まりさんの娘さんがデザインしたというフライヤー ★ のモックアップで、だいぶ昔の僕の写真まで入っていた。 こんなのが出来たら、もう燃えてくるしかない。 新たな素材動画も届いて、中身についても進展があった。

こちらもだんだん忙しくなってきた、という僕のメイルにに対して、「日曜日に日帰りで"鯰しづめ"の稽古に行ってまいりましたが、急遽音源を必要と言われて本日はそちらにかかっております。来週は別件の本番が東京で2本続くので、私も長嶋さんと似たような状況です」とあった。 「鯰しづめ」というのが不明で調べてみたら、 こんなページ に辿りつき、「6. 6月8日(日)Co-GIGAKU (伎楽が、いま、”Co-GIGAKU”として現代に蘇る。新作「鯰しづめ」) 出演:籔内佐斗司(彫刻家)・桂吉坊(落語家)・東野珠実(雅楽)」という情報に辿り着いた。

そこから晩に某バイト[2]に出掛けるまでは、新たに東野さんから受け取った動画素材を前加工して、Max/jitter/GENで色変換するあれこれを実験して過ごした。 上のスクリーンショットはその途中経過なので、もう少しだけ最終形はGENの中身がさらにシンプルになっている。 うっかりすると戸惑うのでここにメモしておくが、2画面(ディスプレイ)でお仕事している際に、Maxパッチのある画面とjitterウインドウを置いた画面が別であれば正常なのに、jitterウインドウを別画面内に移動させると色合いが変化してしまう・・・という一種の軽いバグに悩まされたりしたので、これは頭の片隅に経験則として置いておきたい。

2025年5月15日(木)

昨日の某バイト[2]のロボット教室では、この春季・第1ターム(4-6月)は主として「Arduinoと周辺I/Fのプログラミング」がテーマということで(モーターやメカは使わない)、2年目の生徒(中3)は、まだ学校では習っていない色々な知識とのギャップを埋めるべく頑張った。 この「ロボティックプロセッサー(RP)コース」の教育システムでは、なんと「回路図が無い」(教えない)という、エレクトロニクス業界から見たら驚異の非常識を貫いているのだが、その最たるものが「Human AcademyオリジナルArduinoシールド」である。 接続するパーツはAmazonでも買える一般的なものなのだが、この閉鎖的なシールド(原則として情報非公開)による秘密保持が立ちはだかっているので、生徒に回路図でシステムの詳細を知らせずに、それでいてArduinoのプログラミングを教育するという、なかなかに意欲的なものなのだ。

しかし昨日の第1ターム4回目を終えたところで、来月の5回目/6回目のテキスト(生徒には月ごとに「紙」を配布、ただし講師用電子テキストはHuman Academyのサイトにあったので、去年、3年分・各4ターム・各6回の計72冊の電子テキストを全て1ページずつPDF download → 統合して個々にPDFテキスト化していた)を眺めていたところ、ようやく必要な情報に辿り着いた。 毎回、パーツを入れ替えして使う「教育システム」なので仕方ないのだが、上のピンマッブのように、この特殊シールド上のコネクタのピンは、けっこう相互に重複しているので、「挿してはいけないパーツの組み合わせ」というのが、多数、存在するのだった。 この手品のような特殊シールド(入手不可なカスタム基板)は、「ロボット教室」に正規契約して、毎月の月謝の他にスタート時に必要な「パーツ一式」を購入した中にしか入っていないので、このあたりで完全にOpen Source文化と訣別して、Closed Areaを形成しているのだ、と理解できた。

昨日入手した このチラシ と共に、MACS-MLに「万博に出演します」と軽く報告してみたところ、なんと筑波技術大学の平賀瑠美さんから、「音楽ネタではないですが、私たちも一日出展するということで、お見知りおきください」ということで、 オープンな、誰もが誰かの助けになる情報保障プロジェクト (ローカル保存) というのに出ます・・・という情報が届いた。

さらに続いて、お茶の水女子大学の伊藤先生から、「全く音楽ネタではないので余談に過ぎないのですが、僕も万博の一日出展に関わります」ということで、 ウーマンズパビリオン「WA」スペースイベント「知れば知るほど納得!ジェンダード・イノベーション」 (ローカル保存) (女性向けのパビリオンの1日イベント)に、なぜか僕が「白1点(いまどきこういう言い方するのかな)」で登壇します・・・という情報も届いた。 皆んな、流石である。 そこでまとめて、以下のようにリプライしておいた。

その後、ロボット教室に昨日の鍵を返却に行った後は午前から午後までかけて、手元に揃ったRP1キットの確認に入った。 ところが、なんとPS2用コントローラについては、ライブラリがArduino1.0にしか対応していないので、お仕事Mac miniのArduino IDE 1.8.19ではヘッダファイルのところに「Arduino UNOでは使えません」というエラーが出て解決しない・・・という結果を確認した。 RPで推奨するversionのArduino IDE 1.0.6をインストールしたRP講義用のWindowsパソコンでは問題なく確認できたので、これはちょっと面倒な感じとなったが、まぁ「リモコン操縦する時にはWindowsにする」というだけで一応は解決するし、他のI/Fについては大丈夫らしい(→おいおい確認は必要)ということで決着した。 午後にはJoyJoyヒトカラなので、まぁ、今日はこんなところとなった。瑠美さん、伊藤先生、やはり万博に誘われてましたか。(^_^) とにかく話題性があるところには、客寄せ(スポンサー獲得)として、手広くやっているようですね。 僕の参加するやつも、どうも経済界の色々な目論見が裏にあるらしくて、ここではまだとても書けないのですが、色々、面白そうです。 なんとか無事に達成できたら、音情研・夏のシンポジウムで、生々しい裏話と共に報告したいと思っています。 他にも万博参加の情報があれば、お待ちしています。(たぶん行けませんが・・・)

2025年5月16日(金)

昨日のJoyJoyヒトカラでは、6時間でまずまず強めの58曲を完走した。 CPAPの苦行(一晩中、気圧抵抗のある環境で鼻呼吸限定を強いられる消耗)による体重減少も、35年ぶりに朝食(TKG)を摂る生活となったことによってだいぶ回復してきて、来週の甲子園に向けて体調はまずまずというところだ。

そして昨日のArduino IDEでのトラブルについてちょっと思い付いたことがあって試してみたところ、なんと朝イチで解決してしまった。 ヘッダファイルを眺めていて気付いたのは、ヘッダファイルは定義を並べているだけで、ライブラリ本体の記述は同じ名前のcppファイルの方だ・・・という事だった。 つまり、「スケッチの隣にPS2X_lib.hだけを置くのでなくて、PS2X_lib.hとセットのPS2X_lib.cppも置く」という単純な対応でエラーは消えて、これでArduino IDE 1.8.19でも同じように開発できることになった。 Windowsの方ではライブラリのインストーラ(一式揃ってexeになっている)を使ったのでPATHが通っていて問題なかったのだが、Macの方は手作業でlibreriesディレクトリに増設しているので、こういう手間が必要なのだった。午後には万博プロジェクトに関してMaxプログラミングを進めたのだが、謎な現象でひっかかっていた不安要素が完全に解決できた・・・という、地味ながら自分としては画期的な冴え方を実感した。 東野さんが用意した素材動画(全てAdobeから購入)を7+9=計16本、使っているのだが、ちゃんとLOOP動画に出来る(jit.movieでgettimeコマンドによって現在の再生位置を返す)ものと、何故かその値が正しくないものとがあり、dinergy3では7本中3本、IBUKIデモの方では9本中3本だけ、「謎の動画」としてひっかかっていた。 普通にQuickTimePlayerでもjit.moveでも再生できるのに、どこが悪いのか不明(ファイルのインスペクタ等を見ても変わらない)・・・という「謎」だった。 ちょうど1ヶ月前、この日記の「2025年4月16日(水)」のところに「サンプルが3本だけだったので、自分としては『100%出来た』という確信はまだ無いのだが、とりあえず上のような感じのYouTube動画が完成した」とさりげに書いていたのだが、「正常」なものはLOOP動画になったものの、3本のうち1本は「異常」で不自然なジャンプが消えず、それからずーーーっと「謎」だったのだ。

しかし午前中にはArduinoの方で視点を変えて問題解決できたこともあり、午後にはこの部分に再挑戦して、上のような方法で問題が完全に解決してしまった。 まぁ、原因は結局のところ不明なのだが、Adobeの素材集というのは、どうも玉石混交で、完全に同一フォーマットの動画ファイル集ということではない(あちこちのデザイナに作ってもらって寄せ集めている)ために、どこかが何か違っているのだろう。 上記の方法は、「正しい動画(の容れ物)に入れてexportすれば正しくなる」という事で、まぁ、解決してしまえば何ということもないのだが、不確定な謎が残らないというのは、精神衛生上は極めて嬉しいのだ。 これで、今日の晩の某バイト[2]にも、気持ちよく行けるというものである。

- 動画AはQuickTimePlayerでもjit.moveでも再生できて、gettimeコマンドにも正しく値を返す

- 動画BはQuickTimePlayerでもjit.moveでも再生できるのに、gettimeコマンドに対しては異常な値を返す

- そこで、QuickTimePlayerProで動画Aと動画Bをそれぞれopenする

- openした初期状態の動画Bで、ctrl-A、ctrl-Cとして全体を「コピー」する

- openした初期状態(ポインタは先頭)の動画Aに移り、ctrl-Vして、冒頭から動画Bの中身を「ペースト」する

- この状態で動画Aの中身は「冒頭から動画B」→「続いて動画A」という連結したムービーになっている

- ここで動画Aの範囲指定カーソルの右側を動画の最後に移動させる

- 続いて範囲指定カーソルの左側を連結された後半の動画Aの冒頭よりちょっとだけ前にする

- この状態でカーソルの「範囲指定」は、「動画Bの最後のちょっとだけ」→「続いて動画A」という範囲を指定している

- ここでctrl-X(あるいはdeleteキー)でその「指定範囲」を消す

- この状態で動画Aの中身は、冒頭からさっきの動画Bになっていて、最後だけほんのちょっと切れている

- その動画Aを、保存場所を別のところにして、「動画B」という名前を付けてexportする

- ここでQuickTimePlayerProをいったんquitする。変更された動画Aを保存するか聞かれるので「保存しないで捨てる(discard)」と終わる

- discardなので元の動画Aは結局、何も変わらない

- exportされた動画Bを、元々の動画Bに上書き(replace)保存する

- これで、正常な容れ物に中身Bを入れた、正常な動画Bが完成する。わずかに短くなっているので全体時間はインスペクタで確認しておく

2025年5月17日(土)

昨日から東野さんとのメイルのやりとりが続く中(先週のZOOMミーティングから急転直下「ステージの位置が反対側になりました」などという情報も(^_^;))、今朝は木村まりさんからのメイルも届いて、ライヴのシステム図などを描いたり送ったりあれこれして、いよいよ準備を進めるフェーズに進んできた。 参加プロジェクトのクレジット(Performed with:)が出揃ったフライヤーの 正式版 も届いた。

東野さんメイルによって、どうやらベルト式の呼吸センサは東野さんでなく、舞楽の娘さんが装着すると判明したが、現物をテストするのは現地で当日・・・という、何から何まで即興というプロジェクトの全貌が明らかになってきた。 東野さんも「SOMAXも現地で初めて合わせることになりそうですので、プロならではの即興三昧」とノリノリで、我々(ライヴComputer Music界隈)はこういうのは嫌いじゃないのだ。 こうなると、いよいよ現場で柔軟に対応できるような、経験則を生かしたMaxプログラミングが必要になり、もしかするとまたまた、ステージ上でライヴ中にもMaxパッチを弄って変更していく(良い子は真似しちゃいけない荒技)感じになりそうな予感がする。

そして午前〜午後には、ずっとMaxパッチの実験的手直しなどを粛々と進めていたのだが、気付いてみると今日と明日は名人戦第4局もやっていたのだった。 まぁ、決着は明日の晩ということなので、午前・午後の某バイト[2]から帰ってきた後でじっくりと眺めることにした。

2025年5月18日(日)

昨日の将棋名人戦第4局は1日目なのに千日手指し直しとなった(封じ手が無いという珍しいケース)ようで、今日の9時から新たに先手後手を交代してスタートするのだが、ちょうど某バイト[2]に出掛ける時間なので残念ながらその模様は見られない。 AbemaTVでの中継は08:30から始まるので、そこで昨日の様子をちょっとだけ見ることにした。

1993年のICMC1993東京の時には、実行委員会である日本の音楽情報科学研究会メンバーとスタンフォード大に行っていた平賀さんとのやりとりが毎日のように太平洋を渡った。 すると、国内のメイルであれば1往復するのにヘタすると(自分が出した直後に相手から届くと)2日がかりになるのに対して、米国西海岸とのやりとりは確実に1日1往復で効率が良い事に驚いた。 これはIRCAMの後藤英さん(現在、東京藝大教授)に依頼されて、 新しいインターフェース を開発した時にも経験したことで、日本とパリとのメイル往復は確実に1日1往復で高効率だった。

今朝のメイルを見てみると、昨日に僕が出したメイルを発端に東野さんメイルがあり、それを受けてカリフォルニアの木村まりさんがメイルを発信して、それを受けてパリのGerardがリプライした・・・という状態になっていて、久しぶりにこの効用を再確認した。 さらにまりさん情報で、今回の万博にはあのチラシをデザインした(メイルで褒めていた)まりさんの娘さんも来るとのことで、20年前の NIME04 でご一緒して以来なのだが、今回はそれぞれの娘さんともお会いできることになった。

そして午前〜午後と某バイト[2]の「ロボット教室」に行ってきて、夕食後に再びAbemaTVを見てみると、夕食休憩後の再会の段階で、両者の持ち時間はほぼ同じ1時間半ほど、AIの評価値は藤井61%、と進展していた。 多少の凸凹はあるものの、この時点でグラフは「藤井曲線」になりつつあった。

今朝のロボット教室では、ちょっと時間があったのでミドルクラスの「ロボゲーター」(鰐型ロボット)の教材サンプル(点滅しているLEDはオリジナルの「両極PWM-LED」)の YouTube動画 も撮ってみたのだが、いやー、なかなかこれは凝ったものだった。

ここからずっとAbemaTVとYouTubeのライヴ中継を両方同時に視聴して(YouTubeの方が30秒ぐらい早い)いたら、途中でパリからGerardのメイルが届いたりした。 その4時間以上(佳境は互いに秒読みに追い込まれたラスト15分ほど)の息詰まる戦い、AbemaTVとYouTubeのAIが互いに矛盾する評価値を示す中で、まさにレーティング1位vs2位の「人間同士」の凄い、素晴らしい将棋を終局まで見届けることになった。 画面右下の評価値グラフをみれば、その二転三転四転五転の激闘が分かるだろうか。 これで永瀬の1勝3敗、まだ名人戦は続くのだった。

明日は大阪行きの準備をするぐらいの日なのだが、東野さんのdinergy2に合わせた映像エフェクトを加えたdinergy3の最初の試作versionを作れるかどうか、勝負の日となりそうだ。

2025年5月19日(月)

・・・というわけで、ほぼ一日中、ヘッドホンを被ってずっとMacに向かって、CPU温度が90℃あたりに貼り付いたお仕事Mac miniを横からファンで空冷しつつ、頑張って"dinergy3"のグラフィック・パートのMaxプログラミングを進めた。 全体としては13分ちょっとの作品なのだが、今回は8分30秒あたりまでは一応、タイムスタンプを見つつ僕がボタンをクリックするとそれなりの演出が進行するのだが、その後は時間切れで作れていないので、アドリブでパッチをあちこちクリック「演奏」した。

QuickTimePlayerXのscreen recordingのサウンド入力には、Macのオーディオを簡易USBオーディオデバイスに返すことで実現した。 これは念のために万博会場に持参する予定のもののテストでもあるのだ。 YouTube動画 の記録はまだまだ暫定ということなのだが、とりあえず東野さんに知らせることにした。 これで明日から3日間は、このテーマから分離、というか開放される。

2025年5月22日(木)

今日までの火水木の3日間、 HKH(ひのとり〜甲子園〜彦根城)ツアー2025 に行ってきたのだが、これを書いている19:40の時点、既に1時間を経過してZOOM「万博プロジェクト関係者ミーティング」が続いている。 僕はただずっと聞いているだけなのだが、まだあと1時間半ほど続く。 参加者は100人ほどで、膨大な情報が行き来していて、これが「あと1週間かよ???」という驚くべきドタバタをひしひしと実感できた。

ZOOMの話題がボランティアの方に行ったので、内職として、 HKH(ひのとり〜甲子園〜彦根城)ツアー2025 について覚えているうちに書いておこう。

初日は基本的に「大阪に行く」だけの日だったが、浜松→JR→豊橋→名鉄特急→名鉄名古屋/近鉄名古屋→特急ひのとり→鶴橋→京橋、と行く予定だった。 ところが浜松駅でJR改札内に入ってみると、乗るべき電車が「20分遅れ」と表示されていたので(ひのとりに乗り継げない)いきなり予定変更となり、新幹線で名古屋に行った。 そして午後には事前調査していた京橋のカラオケ喫茶「コンパ」に行って、晩にはいつもの「東横イン・野田」に行って、スナック「プリティウーマン」に行った。

2日目は今年のお楽しみ、甲子園球場ライトスタンドでの巨人戦ナイター(3連戦の2日目)だったのだが、天気予報通りに雨となって、初めてカッパを着ての観戦となった。 そして試合開始から2時間を過ぎてまだ5回だったのだが、一緒に来てくれたアカペラOGの花波ちゃんが明日も仕事があることもあり、「勇気ある撤退」をした。 試合はその後、降雨のためグラウンドに土を入れる時間があったりして22時半近くまでやっていて1点差で負けたので、まぁ早期撤退は正解だった。

そして3日目の今日は、大阪から浜松に帰るのにまず鈍行で彦根まで行き、彦根城を散策した。 帰途に彦根駅に着いたところでメイルチェックしたところ、昨日今日の本番が終わった東野さんから緊急性のあるメイルが届いていたことに気付き、彦根から米原に行ったところで、大垣行きの鈍行に乗り継ぐのを変更して「こだま」で浜松に直帰した。 そして帰宅してから東野さんとメイルと電話でやりとりしたところ、さらに「今晩、ZOOMで関係者のミーティングがあるので聞いてみて」とのメイルが届いたので、こうやってZOOMに参加している、ということなのだ。 以下はZOOM中のスクリーンショットであり、当然のことながら秘密である ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 。疲れが蓄積しているのだが、万博直前の緊張感が吹っ飛ばしてくれているのだ。

2025年5月23日(金)

昨夜はCPAPのディスプレイの記録によれば、軽く10時間以上は寝たことになっている。 まだまだ疲労感は満載なものの、いよいよ万博プロジェクトも目前ということで、午前〜午後にずっとMaxプログラミング(事実上の作曲というかグラフィック生成アルゴリズムの創作)に没頭して、ほぼ「こんなものだろう」versionが完成した。 今回はもう動画は撮らない、と決めていて、あとは後半部分はライブでMaxパッチ内をクリックするimprovisationとなっている。 どうやら前日6/2はまだ会場に入れず、大阪市内のホテルのロビーあたりに集まっての打ち合わせとなりそうなので、あとは「dinergy3」については6/3本番当日、レセプションを途中で抜け出して会場でのセッティング/リハーサル(メインホールで「絵巻」をやっている)の場での勝負となりそうだ。

2025年5月24日(土)

万博プロジェクトの大阪行きが来週末に迫ってきて、東野さんからは今朝になって「今夜の20時〜」に関係者ZOOMミーティングが開催される・・・との情報が届いた。 今日はすでに「ロボット教室・アドバンスコース」の今月分が昨日で終わったので、提示サンプル教材のロボットを30分かけてバラしたところで、来週6/1(日)の来月分のための提示サンプル教材を作る予定である。 ミドルコースはもっと過酷で、来週金曜日と土曜日(代打)までが今月なので、5/31(土)の帰宅後にバラして、スグに新しいのを作って翌日6/1(日)に持って行く・・・というタイトな予定となっている。 土曜日routineの「Martinを愛でる」という30分もあり、その合間には、6/6に行う「BreathingプロジェクトDemo」(まだ今夜のZOOMまで内容は不明)のためのMaxプログラミングを進めるという一日になりそうだ。 以下がそのために準備した9種類の素材動画で、Maxパッチによって自動で自然な「無限ループ」のように再生される。

そして午前中に、アトバンスの提示サンプル教材(打楽器ロボット)を作ってみると、今回は思いの外、使用パーツが少なかったので手持ちがそこそこ余ったために、一念発起して、今週末に予定していたミドルの提示サンプル教材(扇風機ロボット)まで作ってしまった。 さらに、せっかくなのでYouTube動画記録を残しておこう・・・と思い立って撮影したのが これ と これ である。

こうなると、たぶんロボット教室の教材でYouTube記録していたのが過去に2件ぐらいあった筈・・・と発掘して、今回のものと合わせて ★ ★ ★ ★ という4件が並ぶことになり、せっかくなので ASLのトップページ にもリンクを並べておくことにした。 今後は、気が向けばここに追加していくことになりそうだ。

結局、「BreathingプロジェクトDemo」のプログラミングはほとんど入り込めない事になったが、週末のロボット教室のどたばたがこれでだいぶ減ったので、大阪に持って行く機材/荷物などの準備に時間が取れることになったとも言え、トータルとしてはまずまず前進ということにしよう。

2025年5月25日(日)

昨夜の関係者ZOOMミーティングで、ようやく新しい場所に移動したステージ、これに関連するスクリーンとミキサーとPAの位置が確定して、機材関係の調整も確認できた。 さらに3日と6日の、東野さんが企画した2つのイベントの全体像もほぼ見えてきたものの、肝心の「出演順」などはまだ当日まで見えない(^_^;)という事も判明した。 そしてマル2日間、万博Maxから離れていたので、午前中にdinergy3の「一発撮り」をしてみた。 途中までは基本的にMaxパッチの数字をタイムスタンプのタイミングでクリックするだけだが、後半から終盤にはアドリブであれこれするので、ここでその即興が出来るか、その即興クリックにシステムが正しく反応するか・・・というデバッグである。 結果はまずまずだったので、 YouTube動画 として置いて、これを「dinergy3はこんな感じです」と東野さんに知らせることにした。

明日にはちょっと出掛ける予定も入ったが、今日の残りはもう、6日の即興デモに向けてのMaxプログラミングしかない。 よーし頑張るぞ・・・とあれこれ準備しているところに、技術士会(情報工学部会)からの告知情報が届いた。 大阪で「同報メールは本文の文字数を1024文字以内にする必要があり、申し訳ありませんが、下記の同報メール案のテーマ、講師、概要から68文字の削減をお願いします(現在373文字を305文字に削減)。他の部分はこれ以上の削減は困難なため、お願いしています。5月24日までに削減した結果を返信してください」と依頼されて、甲子園に出掛ける前にホテルでササッと訂正して送っていたものである。

この講演では、実はこの告知に無いものの、「万博プロジェクトに参加しました」というメニューを用意しているのである。 こうなれば、いずれも頑張るしかないのだった。情報工学部会 部会員各位 平素より部会活動にご協力頂きありがとうございます。6月は下記要領で講演会を開催します。多数の皆様のご参加をお待ちしております。 ◆日時:2025年6月20日(金)18:30〜21:00(18時受付開始) ◆場所:機械振興会館(6D-4会議室)及びWeb(Teams) ◆タイムスケジュール 18:30〜18:40 連絡事項 18:40〜20:00 講演 テーマ:「コンピュータ音楽/メディアアートと歩んだ40年: 感性/非線形/ウェルネスと共に」 講師:長嶋洋一氏(ASL長嶋技術士事務所 所長) 技術士(情報工学、電気電子) 概要:楽器メーカのR&Dから独立後は研究者/作曲家としても活動、ITの進展と共に多くのシステム/作品/人材を生み出し、世界先端と並走して国内外での 講演/公演を続けてきた。生体センサを含む「新楽器」を開発し、フラクタル/カオスを活用し、最近はウェルネス方面(バイオフィードバック・リハビリテーション) の研究も進めている。本講演では、具体的なデモ(実演)を交えつつ、新たな可能性を触発する機会となる事を目指す。 20:00〜21:00 情報交換会 ※無料 ◆定員:会場30、Web100(6/16締切) ※会員:会場/Web 非会員:会場のみ 新合格者も同様 ◆参加費 会員:1,000円、非会員:2,000円、2024年度情報工学部門新合格者は、1,000円割引 ◆参加申込 ・会員は、下記HP・CPD行事等予定・新CPD行事から ・情報工学部門2024年度1次・2次新合格者は、下記から ・非会員は、下記HP・一般CPD行事から ◆Web参加者へ、開催2日前にTeamsのリンクを通知 ◆連絡幹事:主)中原、副)山下 ----------------------------------- 公益社団法人 日本技術士会 情報工学部会 ----------------------------------- このメールは、システムが自動的に発信専用アドレスから発信していますので、この発信アドレスに返信しないで下さい。

そして午後には、東野さんとはメイル7-8往復、さらに某バイト[2]の方でも2件の関係でメイルが3-4往復あって、その合間に久しぶりの「BreathDemo」Maxパッチの修正をしたり、東野さんコメントに対応してdinergy3のMaxパッチを微修正したり・・・などと4-5件のマルチタスクをこなしつつ過ごすことになった。 しかしまぁ、マルチタスクとはつまり、雑件をいくつもこなしつつ、実際にはそれぞれの深度は浅いという典型的な感じになった。

2025年5月26日(月)

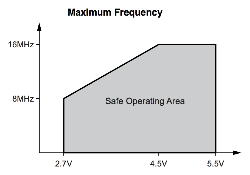

午前中はあちこち買い物、奥さん実家、義母の施設、さらに買い物、と運転手をして過ぎ去り、午後にパソコンに向かうと、なんと今日は叡王戦の第4局だった。 そのAbemaTVを別ウインドウに出しつつ、まず今日は"dinergy3"を大阪に持ち込む2台のMacBookAir(13インチ/11インチ)に入れて。ついでにCPU温度計"Intel Power Gadget"もインストールして、実際に走らせた時のCPU温度を計測してみた。 すると以下のように、どちらもSPECとしては「2.2GHz Intel Core i7」・「8GB 1600MHz DDR3」と同じであるものの、13インチはお仕事Mac mini(2.6GHz Intel Core i5 / 8GB 1600MHz DDR3 )よりもやや低い80℃台だったのに対して、11インチは100℃を超えるという状況が判明した。 要するに「小さいから放熱が弱い」ということなのだろうが、11インチは「スペア緊急用」なので、この2台で行くことにした。

その合間にも東野さんからのメイルや直電があったが、どうやら初日6/2の午後に大阪のホテルのロビーで打ち合わせをする時にAD証を受け取れる・・・と判明したのは朗報である。 先日のボランティアを含む関係者ZOOMミーティングでは、「当日の朝、夢洲駅の出口からエスカレーターを上がる前あたりの正面(壁面)に、看板を持ったボランティアがいるので、そこに行って受け取って」と言われていたのだが、どうもこれはやや不安があったので、解消されたのは嬉しいことだ。

そこから午後は、遅々として進む叡王戦を眺めつつ、途中までだった「BreathDemo」Maxパッチのバグを消したり素材movieを正規に書き出し直したり、何故かかかっていなかったeffectをかけ直したり・・・という細々とした作業を進めた。 明日は終日、さらにこの作業を進めていく事になりそうだ。

夕方からは叡王戦第4局が、両者ほぼ互角のまま秒読みに入った終盤を凝視し、伊藤叡王が投了して2vs2のタイとなった瞬間まで見届けた。 なかなかの駆け引きで面白い将棋を堪能できた。 今週末は名人戦もあるのだが、5/29-30ということで、某バイト[2]のために金曜日の終局の瞬間にはたぶん間に合わないのが残念である。

2025年5月27日(火)

朝8時過ぎに東野さんの電話がかかってきた今日は、その元となった木村まりさんからの問合せメイルに対する返信から始まった。 世界を股にかけて常に新作公演に疾走しているまりさんは、どうやら6/3の万博プロジェクトで公演する作品のプログラミングはまだ途中で(^_^;)、インタラクティブ・グラフィクスの素材などについて、東野さん作品dinergy3との「カブり」を心配して確認したかったようで、つまり、まだ出来ていないからこそ対応可能なのだった。 ちょうど東野さんに一昨日、知らせた僕の「試作」の情報などを連絡したが、こちらも6/3のdinergy3はともかく、6/6の即興デモ公演については似たような状況であり、今日も一日、いろいろ実験を進めることになる。 こちらはなんせ、「何をする」・「何が使える」等の情報が欠落している(決まっていない)ために、大阪入りしてから現場でプログラミングする、その作業がなるべく効率的/効果的になるような「準備」しかないのだから仕方ない。

大阪の天気を調べると、とりあえず「降水確率40%」ということなので折り畳み傘は持参するとして、明らかな「雨の日」というのが無いだけ幸いなのだ。 調べてみるとホテルの近所(100mほど)にコインランドリーもあったりして、ようやく「長堀橋」周辺を見回す余裕も出てきた。 そして「大阪行き」全体のスケジュールもだいぶ見えてきたところでさらに進めたのが、「6/7(土)に万博公園(1970)に行って『太陽の塔』に行く」という計画である。 オフィシャルサイト に行ってみると、ミャクミャクなんかよりも存在感は凄くて、なかなか力強い。 考えてみれば夢洲の混雑する万博よりも、先日の彦根城のような「散策」に適しているのは、むしろこちらなのだ。 いざ調べてみると「太陽の塔」には事前のネット予約が必要・・・と判明して焦ったが、さすが2025万博期間中ということで、1970の太陽の塔は、土曜日の昼前ではあるものの(午前のスタート直後は売り切れ)、まだ残っていて無事に予約出来た。

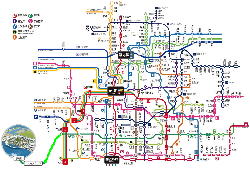

そして前後するようだが、「太陽の塔」入場を確保して、さて万博公園はどうやって行くのかな・・・と調べる段取りとなった。 ところが 万博記念公園サイト の「アクセス」にあった下の地図は、なかなか強烈に歪んでいて、これはこれで凄かった(唯一、地下鉄御堂筋線と新御堂筋の道路は、確かに地上部分でずっと並行して南北に走っているが)。 天動説の如く自分を世界の中心に据える、という頑固な発想は面白い。 大阪モノレールを中央に真一文字に描くとこうなるのだろうが、どうしても自分の中の感覚的マップがぐらぐらしてくる。

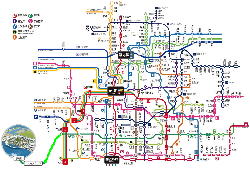

そこで、ネットから入手できる「大阪・鉄道マップ」というのを探してみると、全てのマップに万博会場駅の「夢洲」が無かった(;_;)。 やはり万博というのは一過性のものなのだな・・・という実感を新たにしつつ、仕方ないので、今回の僕の行動半径に限った以下のようなマップを作ってみた。 これをプリントして持ち歩く感じになりそうだ。 宿のある長堀橋からは、長堀鶴見緑地線で心斎橋に行って、御堂筋線で千里中央というのが王道なのだが、長堀鶴見緑地線で逆方向の谷町6丁目から谷町線で終点の大日まで行き、そこから大阪モノレールにずっと乗るというのも「乗り鉄」としては捨て難い。 まぁ、当日のノリだが、その両方をぐるっと(往路と復路を違えて)乗りそうだ。

万博公園1970のマップ(PDF)を 万博記念公園サイト からダウンロードしたものの、開こうとしたらPreviewが無反応になって焦ったが、どうもサイズが22MBとか超巨大だったようで、リサイズしてJPG化した。 まぁ、とりあえず万博公園駅から太陽の塔というのはかなり近いようなので、ちょっと早めに行って、あとは現地でまったりする事にした。

そして午前〜午後はずっと、楽しい楽しいMaxプログラミングの時間となった。 ちょっと並行して技術士会の講演(以下)の準備もしているのだが、講演のメニューとして「万博ネタ」も加わるので、これは一挙両得とも言えるのだ。

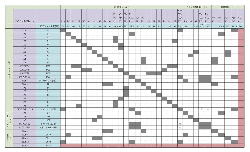

そして、「ロボット教室」のジュニアロボコン大会があるということで今年は参加を断念バーグしていた、来月の音学シンポジウムも間近に迫っていた・・・と気付いて、情報処理学会のサイトに行って、以下のプログラムを確認すると共に、全ての予稿(61本)をダウンロードして手元の「倉庫」に加えた。 この「倉庫」の論文を後で読み返すということは滅多に無かったものの、音楽情報科学研究会のスタートからの全ての予稿が手元にある安心感、という生活はずっと1993年から続いているのである。

まぁ、ザッと見たところでは、音学シンポジウムは「音声」とか「言語」とか「音響」とかまで含まれるので、ちょっとこれは要らない・・・というものも散見したが、まぁこんなところなのだろう。 幾つかはちょっと気になったタイトルがあったので、予稿を眺めてみる事にした。◆ 音学シンポジウム2025 ◆(第156回音声言語情報処理研究会・第143回音楽情報科学研究会 共催研究会 電子情報通信学会・日本音響学会 音声研究会 連催研究会) 日時:2025年6月13日(金),14日(土) 会場:早稲田大学 西早稲田キャンパス(東京都新宿区大久保3-4-1) ■■■ 1日目: 6/13 (金) ■■■ (1) 「音学シンポジウム2025」開催にあたって (2) [招待講演] 公共メディアにおける音声技術の応用 (3) [招待講演] ニューラルボコーダ概説:生成モデルと実用性の観点から (4) [招待講演] 音声研究の知見がニューラルボコーダの発展にもたらす効果 (5) [ディスカッション] 第1楽章~ kashika: GPTを活用した感情に基づく歌詞生成に関する検討 (6) [一般発表] 周波数別音響刺激による味噌の発酵および味覚特性の変化分析 (7) [一般発表] 白色信号を仮定した高速H∞フィルタの計算量削減 (8) [一般発表] 制御性の高いピアノ自動編曲に向けた楽曲難易度指標の設計 (9) [一般発表] リアルタイム笑い声・叫び声検出に対するstreaming音声認識の有効性の検証 (10) [一般発表] MIDI-likeトークンを用いたseq2seqモデルによる鼻歌自動採譜 (11) [研究紹介] 音楽的制約を用いた音声合成の制御 (12) [一般発表] マルチモーダルDTWに基づいたピアノ演奏MIDIデータにおけるフレーズ・アーチングの分析 (13) [一般発表] IRM と GTTM の相補的利用による階層的暗意実現の可視化 (14) [一般発表] 演劇の台本と役者の動きを基にしたBGMの自動作曲の検討 (15) [一般発表] チャットボットの印象と読み上げ音声の加工強度との対応関係に関する分析 (16) [研究紹介] 大規模音声基盤モデルを用いた話し言葉から書き言葉へのEnd-to-End変換におけるテキスト整形 (17) [一般発表] 学習者自己聴取音の声質を有するモデル音声の合成とその発音学習効果 (18) [一般発表] ChatGPTと規則を用いた音声変化頻度の高い英文生成とそれを用いた聴取訓練 (19) [ディスカッション] 小学校の合唱指導に対する教員の課題感とニーズに関する予備的考察 (20) [一般発表] 複数エージェントのグルーヴ動作を用いた音楽動作体験における人数と動作の類似性の影響 (21) [一般発表] 楽器演奏におけるマルチモーダル計測のための再利用可能な収録システム (22) [一般発表] 「歌う雑音」:多層動的バンドノイズ音声と高低反転メロディによる検証 (23) [一般発表] 説明可能AIを用いた特徴分析に基づく環境音加工の検討 (24) [一般発表] ダウン症者を対象とした発声の自動評価に向けた基礎検討 (25) [研究紹介] LinkedMusic Project: Integrating Online Music Databases (26) [一般発表] 環境音埋め込みベクトル系列の類似度に基づく環境音生成の自動評価 (27) [一般発表] 順序を考慮したオーディオエフェクトチェインの推定に対する双曲埋め込み (28) [一般発表] 作業フェーズに応じた音楽のテンポおよび音量調整と作業に対するモチベーションへの影響 (29) [一般発表] 同じfoにおける地声ときしる声らしい音声の比較 (30) [一般発表] 他人の頭部形状を用いたバイノーラル収録音の音像の距離知覚に頭部運動が与える影響 (31) [ディスカッション] プロンプトにより韻律と声質を制御する日本語テキスト音声合成システムのための検討 (32) [ディスカッション] 楽曲スコアデータの二次元画像への集約と可視化 (33) [ディスカッション] 微分音を含む単純なメロディに対する主観評価結果の分析 (34) [ディスカッション] 潜在変数と観測データにガンマ分布を仮定したVAEによる声質変換 (35) [研究紹介] 音素長と音高が歌声の印象評価に与える影響 (36) [一般発表] 単一チャンネル音声分離のためのマルチチャンネルモデルを用いた知識蒸留手法 (37) [一般発表] 指動作入力に基づく会話支援システムのためのニューラル機械翻訳と生成AIを用いた入力文推定方式の検討 (38) [一般発表] 舌亜全摘出者音声合成における他話者の健常音声と障害音声を用いた話者類似性向上の検討 (39) [ディスカッション] 非同期検波方式による音信号の基本周波数推定 (40) [ディスカッション] 口唇を簡素化した幾何学的形状モデルによる放射伝達特性の計算について (41) [一般発表] 音源物体の3Dガウス群表現に基づく多チャネル音源分離 (42) [一般発表] 時変空間モデルを用いた多チャネル非負値行列因子分解に基づく複数移動音源分離・追跡 (43) [ディスカッション] Consistency Trajectory Modelを用いた拡散モデル型声質変換の性能向上手法の検討 (44) [ディスカッション] 音声資料の収録および提示におけるクラス分けと支援ツールの体系化の構想について (45) [一般発表] 独立低ランク行列分析のオンライン処理実現のための実験的評価 (46) [一般発表] 音響・テキストマルチモーダル学習に基づくプロンプト可能な音響イベント検出 (47) [招待講演] 遠隔発話音声認識のための音声強調フロントエンド:概要と我々の取り組み (48) [招待講演] マルチモーダル大規模言語モデル入門 ■■■ 2日目: 6/14 (土) ■■■ (49) [招待講演] Deep Generative Models for Audio Applications (50) [招待講演] 人と人をつなぐリアルタイムコミュニケーションデバイス (51) [一般発表] 言語非依存な口真似による効果音合成手法PronounSEの評価 (52) [一般発表] バイノーラルマイクを用いた話者及び音源到来方向のリアルタイム同時推定 (53) [ディスカッション] テキスト音声合成における記号付与を用いた話者制御の実現可能性 (54) [ディスカッション] Lie Detection Based on Multimodal Fusion: A Case Study of Court Trial Video Dataset (55) [研究紹介] 日英のヒットチャートはどのように世情を映すか? 楽曲指標と社会・経済指標の関連性から見る傾向の違い (56) [一般発表] 歌詞の伝達性と明瞭性のための客観的評価手法に向けた音声認識言語ベースの合唱分析 (57) [一般発表] 音楽表現を考慮した自動採譜のための深層学習に基づく強弱記号の推定 (58) [ディスカッション] Wikipedia情報に基づく漫画の推薦 (59) [ディスカッション] Detecting pause anomalies in read Japanese L2 speech (60) [一般発表] 複数のランダム直交行列に基づく秘密鍵による音声プライバシー保護法の適用要件緩和と攻撃耐性評価 (61) [一般発表] 対照学習による顔画像と音声のモデル化に基づくクロスモーダル音声合成 (62) [ディスカッション] 無歌唱区間を考慮した楽曲構成変化のタイミング推定手法の提案 (63) [一般発表] 自己教師あり学習に基づく声質変換におけるモデルと性別の影響分析 (64) [一般発表] マルチチャネルなりすまし音声検出における自己教師あり学習フロントエンドの有効性検証 (65) [一般発表] 歌唱可能性の定量化に向けた一検討:跳躍やBPMに着目した分析 (66) [一般発表] 演奏時間とダイナミクスの視点によるテンポ・ルバートの実践分析 (67) [ディスカッション] インバータ音のスペクトル解析に基づく三相交流モータ動作状態推定 (68) [ディスカッション] 身体動作と呼吸分析による表現力豊かなピアノ演奏の研究 (69) [ディスカッション] 延長的簡約木の自動生成とその評価手法の検討 (70) [一般発表] 小規模データを用いた楽曲補完手法の分析 (71) [一般発表] F2S-SBV2:任意のアニメ調キャラクター顔画像に適した話者性を有するテキスト音声合成の検討 (72) [ディスカッション] CP分解に基づくスコアテンソルとNeural Semi-CRFを用いた多楽器自動採譜の検討 (73) [一般発表] 微分音コードが発音可能なXR弦楽器システムの構築と評価 (74) [一般発表] 音声トークンの言語に関する分析 (75) [一般発表] 重み付きAttentionのアライメント機構を用いた系列変換型声質変換 (76) [一般発表] 身体で掴む間合い─インタラクティブメディアによる音楽合奏の間合い体得支援と効果検証 (77) [一般発表] 日本語諸方言音声の韻律的特徴に着目した地域性分析のための大規模自己教師あり学習モデルの活用 (78) [研究紹介] 日本語諸方言音声認識における大規模多言語事前学習モデルの比較と適応手法の検討 (79) [ディスカッション] Audio Spectrogram Transformer を用いた演奏家分類 (80) [一般発表] 和音性の定量的評価モデルに基づく和音タイプ別認識特性の分析 (81) [一般発表] 楽曲の全体構造を構築可能なマルチトラック音楽生成 (82) [一般発表] コミュニケーションロボットの交替潜時と動作が対話の円滑性に与える影響 (83) [一般発表] 大規模言語モデルを用いた音響タギングとセマンティック地図に基づく大域的自己位置推定 (84) [一般発表] オープンドメイン視聴覚データセットの構築と汎用視聴覚音響イベント物体検出への応用 (85) [一般発表] 離散音声トークンを活用した歌声合成システムの開発に向けた音響モデルと特徴量の検討 (86) [一般発表] 世界諸英語話者間の相互シャドーイングと話者・聴者間の音声的差異に基づく聴取崩れの要因分析 (87) [一般発表] 最適輸送を用いた音素事後確率分布の比較と低リソース言語の発話比較への応用 (88) [一般発表] 多様なシミュレーション音場における教師あり仮想マイクアレイ信号推定の汎化性能評価 (89) [一般発表] ステアリングベクトル推定に基づく自動焦点ニューラルビームフォーマの検討 (90) [一般発表] JATTS: A Comparison-oriented Japanese Text-to-speech Open-sourced Toolkit (91) [ディスカッション] 音声プライバシー保護のための敵対的サンプル生成と異なる話者エンコーダ間における転移性評価 (92) [ディスカッション] SpREAD:日本語連続音声聴取時の繰り返し測定頭皮脳波データセット (93) [招待講演] 人の可能性を解き放つ対話型診断AIエージェントの開発

2025年5月28日(水)

ICMAのMLから届いたのは、「ACM SIGPLAN International Workshop on Functional Art, Music, Modelling and Design (FARM)」という 国際ワークショップ の案内で、10月にシンガポールで開催されるものだった。 さらにこれは、シンガポールで1週間ずっとまとめて開催される ICFP/SPLASH 2025 の一部であり、キーワードはFunctional Programmingなのだった。

芸術家の感性/感覚で描かれるのでなく、数学的に記述されるあらゆるデザインを対象としているというのは、僕がSUACでやってきた「数理造形」そのものである。 CFPの冒頭「FARM encourages submissions from across art, craft, and design, including textiles, visual art, music, 3D sculpture, animation, GUIs, video games, 3D printing and architectural models, choreography, poetry, and even VLSI layouts, GPU configurations, or mechanical engineering designs. Theoretical foundations, language design, implementation issues, and applications in industry or the arts are all within the scope of the workshop.」をGoogle翻訳に突っ込むと「FARMは、テキスタイル、ビジュアルアート、音楽、3D彫刻、アニメーション、GUI、ビデオゲーム、3Dプリント、建築模型、振付、詩、さらにはVLSIレイアウト、GPU構成、機械工学設計など、芸術、工芸、デザインのあらゆる分野からの応募を歓迎します。理論的基礎、言語設計、実装上の問題、そして産業や芸術への応用など、すべてがワークショップの範囲に含まれます」となった。

素晴らしい。 上のCFPのWebページを見ると、なんとも閑散として寂しいページだが、なんせテーマが「デザイン」でもあり、ここに手描き作家のアーティスティックな「絵」が置かれても筋違いだし、何か自動生成されたデザインを置いたとしても参加者の作品と競合する・・・ということで、このような「何もデザイン性の無いデザイン」ということになったのだろう。 これは僕がSUACにいた時であれば、何をおいても応募して参加していたところだが、現在の身では断念バーグである。

ちなみに今日になって大阪の天気予報を見てみると、2日ほど「ときどき雨」というのが出てきたが、まぁ梅雨なので当然だし、1mmとか3mmなどというのは御の字である。 ときどき6月〜7月にある「梅雨前線」・「集中豪雨」みたいな雰囲気は無いので、まぁ上々というところだろう。

そんな今日は午後にJoyJoyヒトカラ修行に出掛ける予定があり、それまでの時間は今日も今日とて、万博プロジェクトに向けたMaxプログラミングに没頭するだけの一日である。 これまで、dinergy3では過去のdinergy2公演の記録音響データを再生して合わせてきたが、いよいよ本番に向けて、カットしていた内部結線(背景音響データの再生スタート)を繋いだりする必要がある。 BreathDemoの方でも、かつて慶応SFCのスタジオで録音していた東野さん笙即興演奏のmp3を再生するソースを、ライヴ演奏のマイク入力に切り替えられるように作り替えた。 嵐の前の静けさというのか、「週末3日間連続某バイト[2] → 翌日朝に大阪へ出発」を前にして、今日と明日は静かに過ぎていく。

2025年5月29日(木)

今日はエアポケットのように「予定表に何も書かれていない」という日なのだが、朝にパソコンに向かってVivaldyでAbemaTVを開いてみると、なんと名人戦第5局が始まろうとしていた。 茨城県古河市での開催ということで、藤井・永瀬の両氏とも初訪問とのことだったが、実は茨城県出身の僕もまた、古河市についてはほぼ無知である。 なんせ茨城県の西端の尖ったところにあって、茨城県を縦断する動脈の常磐線/国道6号とは無縁の東北本線/国道4号の沿線であり、栃木県・埼玉県・茨城県の接点にある場所で、県民にとってほとんど「県内」と認識されていないのではなかろうか。 水戸や土浦や筑波に行くのも不便で、一方で東京/さいたま市/宇都宮市までの距離が50〜60kmと至近(大宮と小山の間)なので、「北関東の茨城」というよりも完全に「首都圏」なのだ。

昨日のJoyJoyヒトカラでは6時間で55曲を完走したが、今月は上のように色々と変則的になった。 ちなみに4月の成果とそれ以前の状況は、 この日記の「2025年4月30日(水)」のところから辿れる。

- 2025年5月10日(土) 4時間 41曲 (まねきねこ)

- 2025年5月15日(木) 6時間 58曲

- 2025年5月20日(火) 4.5時間 6曲 (京橋・コンパ)

- 2025年5月20日(火) 3時間 7曲 (プリティウーマン)

- 2025年5月28日(水) 6時間 55曲

名人戦第5局の立会人は藤井てんてーということで、ダブル藤井の2日間となる。 永瀬の初手はまぁ26歩なのだが、果たして今回の後手の藤井名人が84歩でなく34歩を指すかどうか。 どうやら、今日はサブモニタのAbemaTVを付けっ放しの一日となりそうだ。

ぼちぼちパッキングとか「もろもろ充電祭り」も始めるタイミングなので、タップを延長して作業を開始したところに木村まりさんからのメイルも届いて、やはり現在、鋭意プログラミング中である感じが伝わってきた。 「兎にも角にも、もう何十年ぶりの再会をとても楽しみにしています!!!」というのは、光栄で嬉しいメイルである。

名人戦は相変わらずじりじりとした睨み合い(千日手スレスレ)が続く中、BreathDemo用Maxパッチ(完成版でなく前日/当日の打ち合わせによって一気に作り上げられるようなスケルトン制作)を進めた。 そして笙サウンドに対するエフェクトとして、さらに新しいタイプ(ポルタメント的に1octave down/2octave down)を思い付いて追加し、echo reverb以外に4種類だったのが1つ増えて、計5種類のバリエーションとなった。

この段階でちょっと[ライヴ音響信号処理+ライヴグラフィクス]を走らせてみると、CPU温度は軽く90数℃から100℃を伺うゾーンに跳ね上がるのだが、毎日のように走らせていると、だんだん慣れて来るのがちょっと怖い気もする。 まぁ、CPU温度計にそこまでは目盛りがあるので、これは一応、許容範囲なのだろうか。 開発しているMac miniはCore i5(6コア12スレッド)、本番のMacBookAirはCore i7(8コア16スレッド)なので、クロックはやや低いものの本番の方が余裕があるのでは・・・という読みである。

2025年5月30日(金)

週末がやってきた。 僕の中では、いよいよ「万博シリーズ」突入の日である。 実際に大阪に行くのは来週の6/2(月)なのだが、今日は晩に某バイト[2]の「ロボット教室」があり、明後日の6/1(日)は月が替わる初日なので、今月のミドル教材と違う新しいサンプル教材を持参するために、急遽ロボットのバラしと組み立てが必要になる。 ところがたまたま明日5/31(金)の別教室(ミドル)講師の都合が悪くて「代打募集」という連絡網があったところに手を挙げてしまったので、明日の午後にも普段と違う教室に行く。 そして5/31はまさに切り替わりの最終日なので、その日のうちに「教材のバラしと組み立て」をする・・・という過酷なスケジュールとなっていた。

幸いに今回のミドルとアドバンスの初日のサンプル教材は使用パーツが多くないことが判明して、この日記の「2025年5月24日(土)」のところに書いたように、予定していた アドバンスコース のサンプル教材の制作だけでなく、今日と明日に持参する今月のミドルのサンプルとは別に、明後日6/1(日)の ミドルコース のサンプルまで完成していたので最悪のドタバタは回避した。 ということで今日からの3日間はロボット漬けの日となりつつも合間に遠征準備(パッキング等)を進めて、そのまま翌日の朝から大阪に行くので、僕にとって今日はこれまでの日常とは違う「万博シリーズ」(10日間)突入の日なのだった。

毎日のように届いていた東野さんや木村まりさんからのメイルもパタッと来なくなり、これは皆んなそれぞれ、万博に向けて(機材送付、空路移動)もはやMaxプログラミングの段階を過ぎたのだろう。 そこで僕も今日からは何もしないと決めて、持参する2台のMacBoookAirにMax一式の入った「EXPO2025」ディレクトリを丸々コピーして、あとは持参機材の準備などに移行した。

昨日の名人戦第5局は、藤井名人が21飛と振ったところで予想通りの永瀬長考からの封じ手となって、予想は全局に続いて「千日手」が囁かれていたのだが、終盤のファンタジスタ・藤井てんてーが開いた封じ手は意表を突く48飛だった。 千日手の雰囲気を漂わせつつ両者とも長考必至の状況となり、こうなると、音量を最小にしつつ今日もサブモニタはVivaldi+AbemaTVがずっと居座りそうな雲行きである。

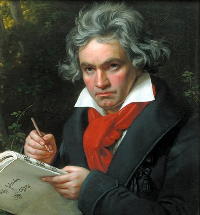

ネットからは、「ベートーベンの頭蓋骨の写真から頭蓋骨を3Dでモデリングして、AIで肉付けしてベートーベンの顔を再現した」という、ちょっと眉唾っぽいニュース ★ ★ ★ が流れてきた。 上の写真を順に眺めてみると、もっともそうでもあり、いやいやほんまかいな、とも思う。 最終的にAIを使ってしまえば、どのようにでもそれっぽく仕上がるので、これは相当に割り引かないといけないので、僕は結局、最終的には一番下の「これまでの顔」の方が好きだなぁ。

そして11時ちょうどに、なんと前局に続いて千日手が成立して、30分休憩となった。 先手後手を交換するので、指し直し局は先手藤井・後手永瀬ということになる。 再開して30分でスグに昼食休憩(1時間)もあるので、これはどうも、長い長い戦いになりそうで、某バイト[2]から帰宅する20時頃にはまだ終局に至っていない(最後の瞬間を見届けられる)・・・という可能性が出てきた。 これはちょっと嬉しい誤算である。

ネットからは エルメスの超高級ヘッドホンが登場、お値段なんと約220万円 という情報も届いたが、まぁ見たところ何でもないヘッドホン(USB-Cが付いているのでワイヤレスタイプ)で、これはもう転売ヤー向けの世界なのだろう。 さすがにBluetoothイアホン(耳からうどん)で220万円というのは無理ゲーなので、「手縫いのレザー」とか「マルにHのロゴの袋」で高級感を演出するには、古式床しいヘッドホンにするしかないのだろう。

そして、とりあえず万博プロジェクトについては進展させる事もなくなったので、ここで一転して、万博の後に控えている技術士会の講演についての準備に矛先を変えてみた。 既にMaxパッチで実演するMaxデモについては、上のように7種類もの用意をしていて、これだけでも時間オーバーの可能性が高いのだが、講演内容からすると、さらに断片的であってもライヴComputer Musicの公演風景movieは見せないといけないので、最小限の項目で最大限の効果を上げるためのシナリオと動画選択は必要なのである。

「技術士」になるまで 〜 これまでの技術士業務

そしてProcessingでマンデルブロ集合を描画するスケッチを発掘したりして、さらに項目が増えることになったりしたが、かなりメニューの作り込みは進展した。 ただし講演内容については、上の『1. 「技術士」になるまで 〜 これまでの技術士業務』というメニューの各項目の記述(合計50行ほど)を既に完成させているものの、一部はあまり詳細にずっとWebに公開しておきたくない内容もあるので、まだここでは伏せておこう。

- 幼少期〜大学

- KAWAI時代

- 技術士業務(1993〜2000)

- 技術士業務(2000〜2024)

そして某バイト[2]から帰宅して3時間半、23時20分近くになって、ようやく名人戦は「藤井3連覇」という結末を迎えた。 千日手指し直し局を含めて、永瀬九段は大部分の時間を優勢に進めて、さしたる「悪手」(失着)も無かったのに負ける・・・という風景をデジャヴのようにまた見届けた。 藤井将棋の凄いところは、気付いてみると逆転していて、気付いてみると全ての駒が連携して相手玉を追い詰める位置に何故か居た・・・というのを何度、見てきたことか。 いやー、またまた、いいものを見た。

2025年6月8日(日)

6月2日(月)に出発して、今日まで1週間の 大阪万博2025出演ツアー に行って帰ってきた。 MacBookAirのCPU温度は100℃を超えていたが、それに関するトラブルは無かった。

しかし限りある現場の状況からトラブルが色々あって、準備した僕のパートは3件のうち1件は全滅、もう1件は半分程度、そして1件がまずまず(100%満足ではない)、という成果だった。 まぁ、何より「万博プロジェクトに参加した」という事実が大事なのだ。 この遠征中に届いた1本のメイルから、久しぶりの「技術士」お仕事が発生して、今週木曜には東京日帰りと決まった。 それもまた、いろいろな意味での「成果」なのである。

2025年6月9日(月)

昨夜はおよそ12時間ほど寝たのだが、まぁ疲れはだいぶ残っている感じだ。 夜中にCPAPと格闘しているので、なかなか快適な目覚めというのは望めないのだった。

NIMEコミュニティから届いた案内は、 ISQCMC ’25 : 3rd International Symposium on Quantum Computing and Musical Creativity という国際シンポジウムのCFPで、どうも時代は「量子コンピューテイング」に向かっているようだ。 関連して、IBMの 量子コンピューテイングとは という秀逸な解説のページを発見して、ザザッと眺めて知識を確認できた。 この話題は、今週木曜の東京出張でも出てくる筈なのだ。

そして午前中かかって、某バイト[2]の「ロボット教室」の予定を確認したり、新しく始まる「ロボプロ」コースに関係した連絡メイルを3本ほど出していると、そこに今週木曜の東京出張の相手からのメイルが届いて、電話番号の交換、そして当日に待ち合わせする場所まで決まった。 行き慣れた秋葉原のこのあたり(秋月電子のスグ近く)であれば、もう全く不安が無いのだ。

さらに午前中には当日に会場で配布された BreathingMedia のパンフレットをスキャンしたPDFも作った。 そして午後には、昨日作った 大阪万博2025出演ツアー の写真を眺めつつ、忘れないうちに1週間を振り返ったり、このネタで音楽情報科学研究会・夏シンポに発表応募できるかどうかを見定める、という作業を進めることになった。 先週土曜日はスキップしていたので、いつもの週一「Martinを愛でる」という時間も作った。

というわけで、プリントアウトを持参した上の「大阪・鉄道マップ」を頼りに思い出してみると、ホテルは「長堀橋」駅の真上にあったのだが、ここ長堀橋駅は堺筋線と長堀鶴見緑地線の交点と言いながら、なかなかに構内を歩くのだった。 さらに堺筋線で1駅の堺筋本町から万博会場に行く中央線に乗り換えたり、堺筋線で3駅の南森町で梅田に行ける谷町線に乗り換えたり、というのが日々のroutineになったので、同じような写真が続いた。 その初日6/2の晩には、東野さんのホテルのロビーで木村まりさんやIRCAMのGerardとも合流して、以下のように「顔合わせDinner」を堪能した。

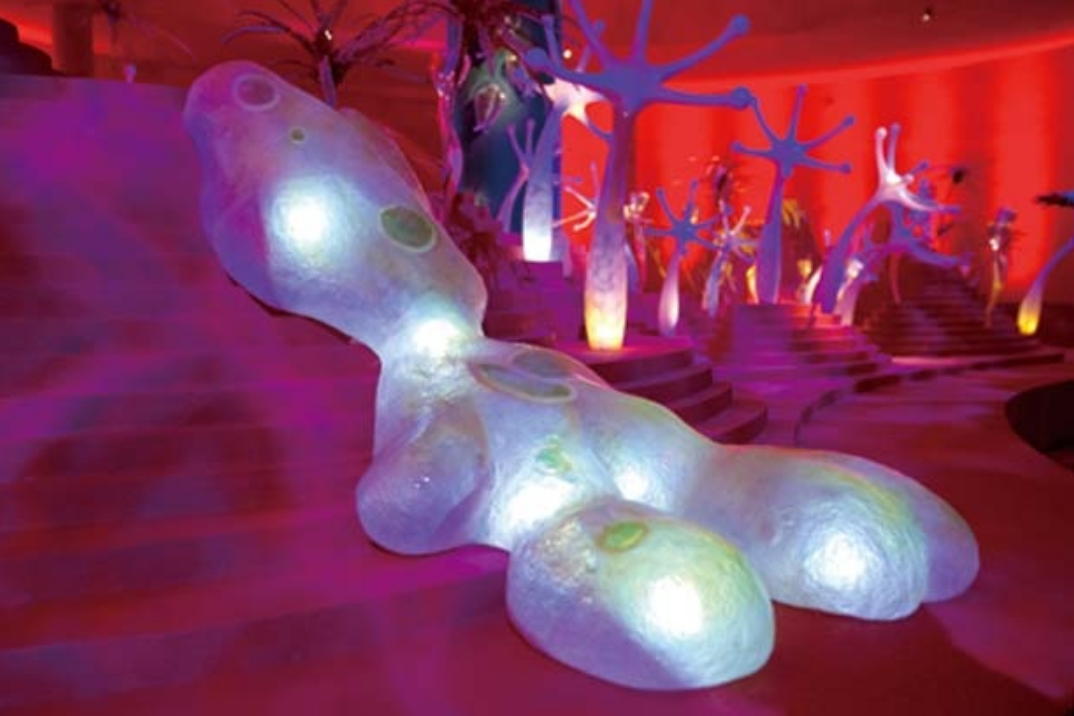

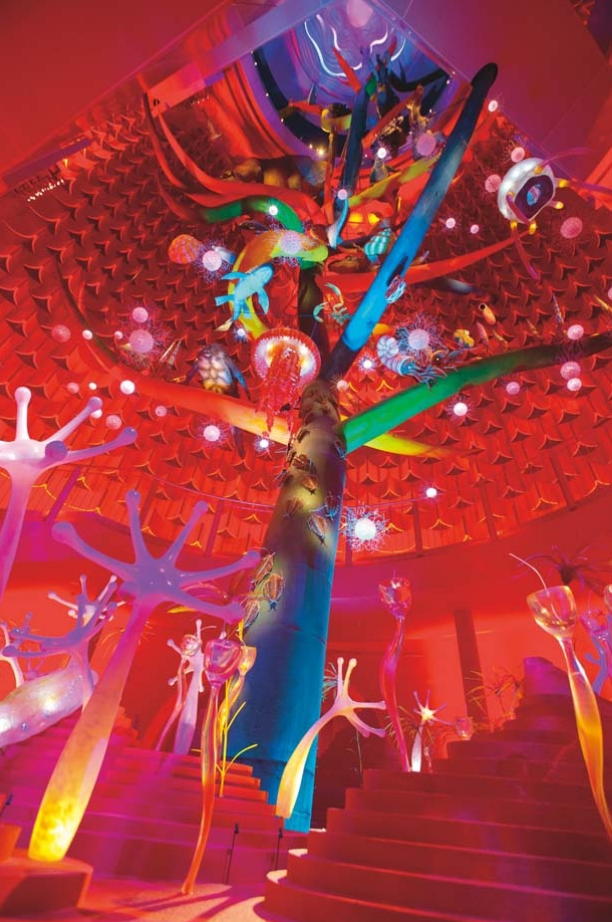

その翌日6/3は、この日だけ結構な雨となった日で、晩にはBreathingMediaのライヴがある・・・という、いわばmainの日だった。 ただし会場の「ギャラリーEAST」は、「伝統芸能と未来創生」という1週間の企画がこの日からのスタートということで、まったく準備が行き渡らないドタバタとなった。 さらに隣の野外ステージが雨で、その企画までこちらの会場でやる・・・ということでさらに準備時間が削られて、要するにこれまで経験したことのない「準備不足」でこの6/3を迎えたので、まぁトラブルについては「そんなものだ」と納得するしかない。 以下がその会場である。

ということで、僕が以下のような YouTube動画 として準備して作り上げていた作品"dinergy3"については、プロジェクタの問題(HDMIのサウンドを返さない)と演奏中のMaxクラッシュによって全く発表出来ず、さらに音響処理の部分もオリジナルの"dinergy2"を再現するどころかほぼ途絶えて、つまるところ、冒頭から最後まで、東野さんの即興の「笙ソロ」という演奏になったのだが、その名演奏の迫力で聴衆(Computer Musicなど知らない人達)は満足できたのだった。 昨日の日記で「3件のうち1件は全滅」というのが、これである。

その翌日の6/4は、東野さん親子もフリーで観光の日、僕は午前中から近鉄で奈良に向かった。 というのも、奈良学園大では看護学科とかリハビリテーション学科があり、学生が高齢者と接する実習とかがあるために、非常勤講師を含めて、毎年、健康診断で「結核でない」という証明をする必要がある。 これまでは僕は人間ドックなどの結果を提出していたのだが、今回はたまたま奈良学園大の教職員の健康診断(以下)がこの日ということで、そこに便乗して受診したのである。 自費での健康診断よりは安く済んだことになる。

終日フリーになったこの晩には、長堀鶴見緑地線で西長堀へ、そこから千日前線で玉川に行くと、地上に出ればJR野田である。 そこにあるのは、いつもお馴染みの「プリティウーマン」だった。

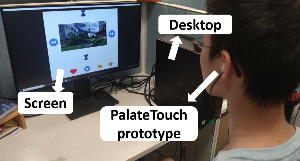

その翌日の6/5は、朝から午後までホテルに缶詰になってMaxプログラミングの日となった。 6/6の「Lecture & Demonstration」で僕が担当するのは2件であり、(1)東野さんの笙演奏のブレスに対応して変化するグラフィクス+笙サウンドeffectsのライヴ操作、(2)舞楽の伊藤花波子さんが装着した伸縮ベルト式呼吸センサのライヴ可視化(BGMは雅楽演奏mp3)、というものになったが、それが決まったのは当日の朝の東野さんメイルだった。

そして完成したMaxパッチとセンサを持参して徒歩数分の東野さんの豪華ホテルの部屋に行き、以下のように花波子さんとテストして、いい感じに完成した。

ところが、笙演奏の東野さんはほとんど動かないものの、舞楽の花波子さんは動き回るので、持参した「USB延長ケーブル」(5m)でも不足すると判明した。 そこで花波子さんと一緒に日本橋電気街(堺筋線の恵比寿町)に買い物に出かけて(我々のホテルから至近で良かった)、Joshinで「中継リピーター付きUSBケーブル(20m)」をゲットした。 ホテルに帰った僕は部屋でこの超長いケーブルを経由しての動作を以下のように確認して、「動作確認OKです」と伝えて翌日に備えた。

ICMCボストンに向かうまりさんたち海外組(まりさんの娘さんやGerardの奥さんも)はこの晩が日本でのラストということで、この晩には以下のような焼き肉Dinnerを堪能した。 まぁ、日本人にはなかなかのご馳走(ワリカンでもかなり高額)だったのだが、この円安によって、どうも海外から来た人にとっては「超安い」という印象になるらしい。 うーむ、いつから日本人はこんなに貧乏になったのか。

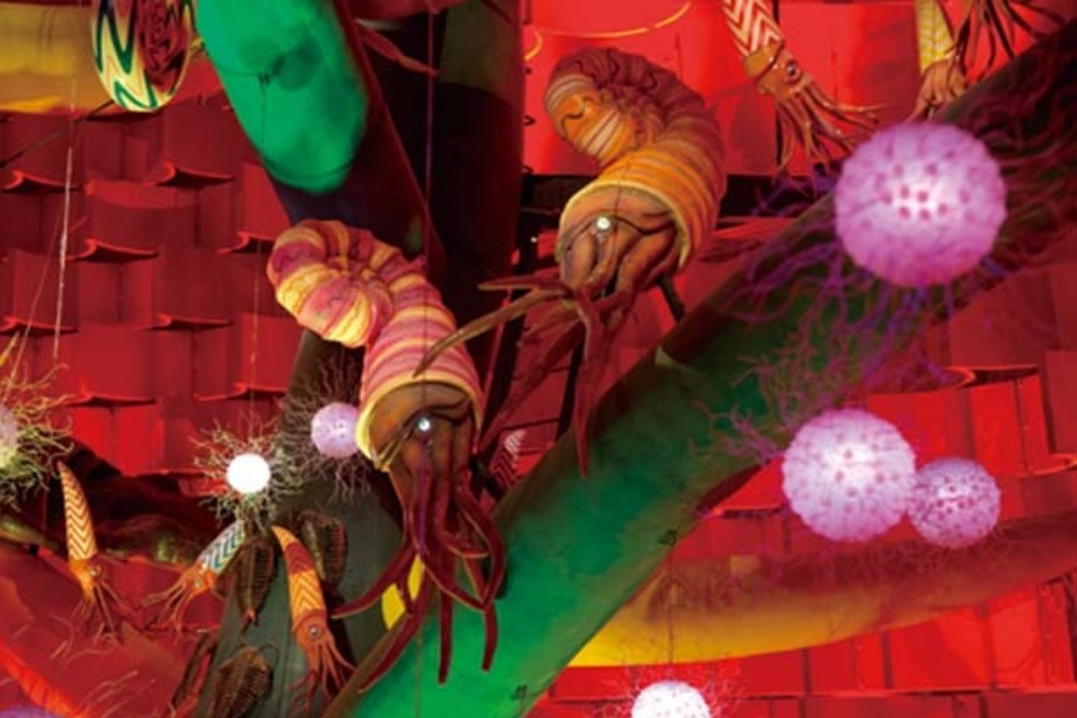

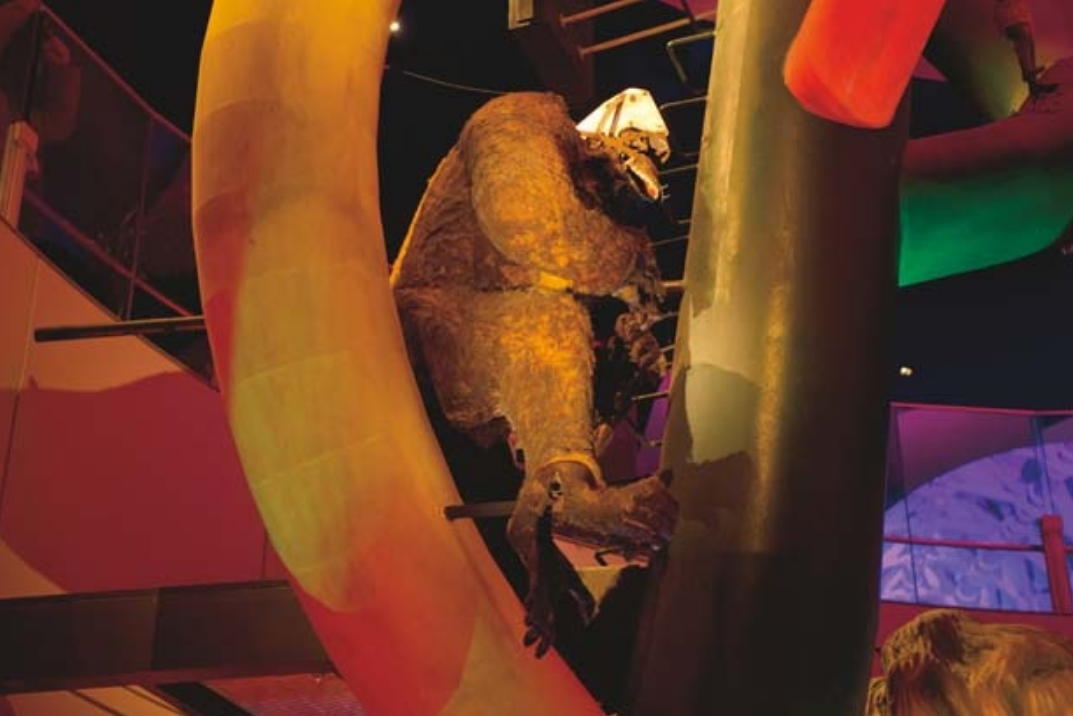

そして好天の6/6、まだ一般来場者がゲートの前で行列しているところを関係者ゲートから入場して、以下のようにミャクミャクを撮ったり、会場に置かれた松の盆栽(EXPO1970でも展示され、当時で1億円していた、樹齢1000年の盆栽!!!)をコーヒーと共にじっくりと眺めたりした。 6/3に比べれば、壁面投射だったプロジェクタのためのスクリーンが届いたり、プロジェクタが新しくなっていたり、ちょっとは実現性が向上していたのが救いである。

そして6/6の本番である。 冒頭に、まず東野さんが3分ほど、笙の生演奏をアドリブで聞かせることで、会場の全てをガッチリと掴むのは、いつもの事である。 この日はコンサートでなく「Lecture & Demonstration」ということで、名人の作った「象牙の笙」や「輪島塗の笙」、そして「チタンのリードの笙」などの紹介で会場は温まった。

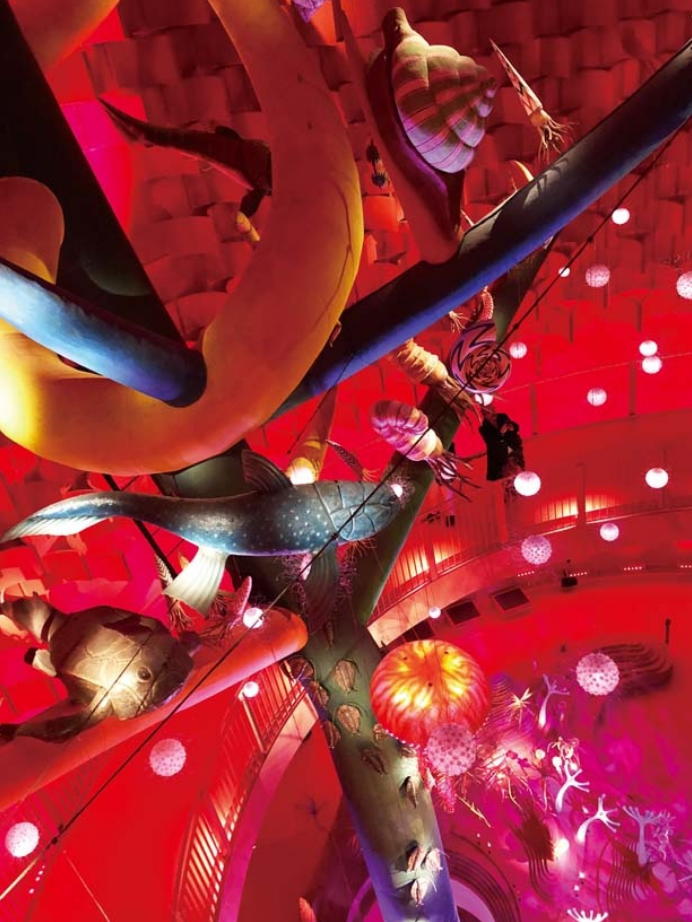

ところが魔物というのはいるもので、東野さんのために作ったMaxパッチはこの日は正常に働いて、笙ブレスセンサ(AKI-H8)からのMIDIを受けてグラフィクスは回転してくれたのだが、肝心の超小型笙マイク(8万円もしたらしい)からの信号が途中で途絶えて(僕とミキサーは顔を見合わせたがどうしようもない)、結局、笙サウンドに施される筈だったMSP/GENのエフェクトはまたまた途絶えた公演となった。 昨日の日記で「もう1件は半分程度」というのが、これである。

そしてラストが花波子さんの舞楽の舞いであり、音楽はBGM再生なので問題なく、伸縮ベルト式呼吸センサのライヴ可視化のパッチも無事に走ったのだが、どうも前日のテストに比べて締め付けが甘かったのか、「息を吐く」動作点がかなり高めになって、僕はほぼライブでscaleオブジェクトの「入力最小値」と「入力最大値」を補正する・・・という形になり、表示されるデータもダイナミックレンジがかなり狭くなってしまった。 昨日の日記で「1件がまずまず(100%満足ではない)」というのが、以下の写真である。

(翌日に気付いたので追記するが、写真を見ると、衣装の関係もあって、花波子さんの呼吸センサベルト[黒いベルトの下にある]の位置がArduinoセンサ回路を入れた袋の重さで下腹のあたりに下がっていて、ホテルでの実験[上の方にある写真2枚 ★ ★ ]で良好なデータだった位置に比べてだいぶ下の方で、かつ明らかに張力が少なくて、つまりはセンサの装着として『締め付けが甘かった』の一言に尽きるのだった)

スクリーンは僕から見えない位置だったのだが、ステージ上のスクリーンの後ろに置いたカメラの記録の YouTube動画 で、その雰囲気は分かるかもしれない。 花波子さんは現在、大学生(1回生)なのだが、その進路についてDinnerの席でちょっとアドバイスしたり、この呼吸センサはおいおい花波子さんと東野さんにプレゼントしてもいいかな・・・と思っているので、また今後、何かあるかもしれないのが楽しみである。 テレビとか関係者の取材とか、このプロジェクトの主宰者の東野さんは忙殺されていたので、当日打上げはパスして僕は早々に会場を後にして、ホテルの下の地下街で一人打上げした。

これで僕のお仕事は終わりとなったのだが、ホテルを1週間予約したサイトの都合で、オンラインで予約短縮が出来なかったので、翌日6/7はEXPO1970万博記念公演に行った。 ネット予約で確保したのが、「太陽の塔」の内部に入れるという入場券である。 持参したデジカメでは、ストラップをしていても2階から上では撮影禁止ということだったので1階部分だけなのだが、まぁ、堪能した。 テンションが上がって、外に出て缶ビールでクールダウンした位、感動した。 いやー、凄かった。

この6/7の晩には再び野田の「プリティウーマン」に行き、大阪最後の晩を堪能した。 そして昨日の6/8には、午前中に大阪を発って浜松に帰ってきた・・・ということなのだ。 まぁ、ここまで振り返ってみると、色々と失敗はあったものの、まぁ、「万博プロジェクトに参加した」というのは、まずまず2025年の大きなトピックである、と確認できた。 そして「ロボット教室」の予定と照合してみると、今年の音楽情報科学研究会・夏のシンポジウムは「8月末〜9月冒頭」という日程で、なんとか教室のスケジュールを移動する面倒をかける事なくすり抜けられるのだった。

そこで情報処理学会のサイトに行き、一気に即興作文して上のように発表申し込みを済ませてしまった。 10分もしないうちに学会から「講演申込受理のお知らせ」というメイルも届いて、これでエントリーは完了である。 もしかすると今年の学会発表はこれだけになるかもしれないが、本番では上手くいかなくて失敗したことも、まぁ全体のプロジェクトの意義から紹介してみれば些細なことでもある。 あまり時間をおいても忘れるだけなので、今回の予稿については締め切りなど気にせず、サッサと書いて出してしまった方がいいかもしれない。【和文タイトル】 EXPO2025プロジェクトに参加して 【英文タイトル】 Participating in the EXPO2025 Project 【和文アブストラクト】 大阪・関西万博2025の中で、2025年6月3日-8日の期間に「伝統文化未来共創Project」(The Future in Tradition)という企画が、EXPOホール"シャインハット"・ ギャラリーEAST・ポップアップステージ南を会場として開催された。この中の「伝統の中にある未来 - Japanese Experience -」というギャラリーEASTでのイベントとして、 作曲家/笙演奏家の東野珠実氏が企画したのが「Breathing Media Projects ~Body as Traditional Media~」(6/3)[concert]と「Breathing Media Projects ~呼吸する伝統~」(6/6)[Lecture/Demonstration]という2件のイベントであり、筆者は東野氏に依頼されてこのプロジェクトに参加した。作曲家/バイオリン奏者の 木村まり氏(ジュリアード音楽院教授)や研究者のGerard Assayag氏(IRCAM)と共に参加して、伝統文化(雅楽/舞楽)とテクノロジーの融合について紹介したこの イベントの様子や、計3件の作品(Max Programming担当)として協力した筆者の事例について紹介する。

2025年6月10日(火)

今日で東海地方も梅雨入りした。 午前には内科のかかりつけ医に行ったが、血液検査してみるとコレステロール値が前回(記憶ではたぶん人生初めて200を切った)よりさらに下がって、善玉・悪玉の数値も良好との事だった。 先週の大阪では1週間毎日、飲み続けていたのだが、これはOKということだろうか(^_^;)。

そして午後中かかって、作りかけていた来週の技術士会の講演のためのWeb資料(プレゼン)の改訂を進めた。 最後の「(速報) 万博プロジェクトに参加/出演」というパートは、いろいろ失敗があった事も正直に報告するのだが、まぁ こんな資料 も出来たので、話題としては十分過ぎるし、だいたいここまで話せる時間は無さそうな充実ぶりである。

自分で最後に書き足して気付いたのだが、『IRCAMのGerard Assayag氏の音楽生成AIシステムは世界先端の研究だが、その生成する音楽は「どこがAIかわからない」ものだった。これは1990年代前半の筆者システムの「どこがカオスか分からない」という感想と同類であり、Computer Musicの永遠の課題である』というのは、音楽情報科学研究会・夏のシンポジウムでも使えるフレーズになりそうだ。

2025年6月11日(水)

明け方に目覚めた瞬間に、来週の技術士会での講演に関してまた新しい切り口のネタを思い付き、部屋まで行ってメモに書き付けたりしていた今日は、午前に100均に買い出しに行って、午後はJoyJoyという予定である。 朝から昨夜のサッカーW杯インドネシア戦の6ゴールYouTubeなどを眺めていると、技術士会から以下のようなメイルが届いた。そこで、「これですが、まだ作成中ですので、完成/公開は6月17日となります」と返信して、未完成なので手元に置いたままだった一式をWebに上げてしまった。 コンピュータ音楽/メディアアートと歩んだ40年 : 感性/非線形/ウェルネスと共に ということだが、これはそういう訳で、今朝思い付いたネタを含めて、まだまだopenの6/17までは改訂していくことになる。 内容はとうに「大学の講義1コマ(15週)」のボリュームを超えているので、これについての講演依頼はいつでも受付中、としよう。6月度情報工学部会・講演会担当の●●です。部会・講演会が近づいてきましたが、準備はいかがでしょうか? 情報工学部会では、オンライン参加者に部会・講演会の2日前に、Teamsの会議URLと講演資料を格納したWebサイトのURLを メールで連絡しています(会場参加者は、当日講演資料を印刷して配布)。 今回は、講演資料はない(当日、講演のコンテンツをWebサイトに置き、当日そのURLのQRコードを提示)と伺っています。 そのため、今回は、オンライン参加者には、6/18に、講演のコンテンツがあるWebサイトのURLとTeams URLをメールで連絡する 予定です(会場参加者には、講演のコンテンツがあるWebサイトのURLだけを連絡)。 そのため、講演のコンテンツがあるWebサイトのURLを、6/16までに連絡してもらえないでしょうか。よろしくお願いいたします。

2025年6月13日(金)

昨日は東京日帰りで、秋葉原の廣瀬無線電機に行ってきた。 久しぶりとなるが、またまたEP(Environmental Potentials)社との付き合いが再開するのだ。 詳しいことは書かないものの、色々とこれからに向けてスタートということになった。 その関係で、今は亡き「工業調査会」から過去に出版した「はじめて学ぶ」シリーズ4冊のうち、以下3冊の「ノイズ本」について調べてみた。

すると以下のように、1冊目と3冊目については、AmazonとかYahooショッピングに古本が残っていたのだが、驚いたのは2冊目のやつで、Amazonでも「古本の在庫もナシ」ということだったが、そのカスタマーレビューが1件だけ出ていて、どうも僕の教え子の誰かがこれを書いたらしい。 誰だか知らないものの、お役に立てたとすれば嬉しいことである。

さらに、過去にノイズだけではないものの、セミナー会社に依頼されて行ってきたセミナーのチラシをまとめたファイルが出てきたので、時間はかかったが全てスキャンして、 企業向けセミナー(1993-2000) としてまとめてみた。 独立した1993年から、最後はSUACが開学した2000年まで、まぁずいぶんとやったものだ。 この中には、チラシは全国に行き渡ったものの、受講者が少なくて「没」になったものも一部にあるのだが、まぁ記録としてはこんなところだろう。 受講者は全国から東京に泊りがけとかでやってきて、その会社は1日あたり一人数万円という受講料を出し、講師の僕も必死に勉強して当日までには教える立場になっている・・・という自転車操業だったのも懐かしい。

2025年6月14日(土)

午前中には明日のジュニアロボコンの会場に下見に行ったり、新しいロボプロコースの教材を受け取ったりして、午後にはまず、ミドルクラスの教材を1回目から2回目に改訂する作業に没頭した。 ミドル1回目の「扇風機ロボット」は、飛行機とバッテリボックスが回転する巨大なオブジェに成長したので、せっかくだからとYouTube動画記録として撮影したのが これ である。 ちゃんと自力のプロペラを回転させて風を後ろに送ることで進んでいる(どんどん加速するのが凄い)ので、なかなか大したものなのだ。

テキストではスピーカを繋いで「音を鳴らしつつ回る」というのがあったのだが、ロボットキットのスピーカはけっこうあちこちに使っているので手持ちが無かった。 そこでせっかくだからと、オリジナル「PWM両極LED」を3個もつけて、ビジュアルにインパクトを狙ってみた。 まぁ、ロボットは基本的に「改造上等」ということなので、講師だってテキストを超えて勝手に改造していいのだ。

その後、アドバンスクラスの教材を1回目から2回目に改訂する作業に着手したが、こちらは全4回コースという事もあって、今回はマイクロスイッチを光センサに置換して、紙に水性マジックペンで描いたドットを「楽譜」として読むと叩くロボットに成長した。 ただし「楽譜」をモーターで紙送りして「自動演奏」するのは3回目であり、今回はどうも、さしたる進歩というものでも無かったので、記録はパスすることにした。 どうせ、教室の光環境はそれぞれ異なっていて、なかなかスレショルドの設定などに苦労することになるのだ。

そして午後にはいつもの土曜日のroutineとしてMartinを愛でたりした。 技術士会の講演Web資料のfixはあと2日後なのだが、まぁこれまで頑張ってきたことで、準備には成算があるのだ。

2025年6月15日(日)

今日は午前中にジュニアロボコン(司会/講評)、あと今週末の金土はつくば/東京に行って、久しぶりに母親の顔を見て、その後に技術士会での講演、というのが当面のスケジュールの山場である。 ただし日程のやりくりの関係で、今週から3週連続で(通常は月2回の隔週ペース)ロボット教室「ロボプロ2年目」の生徒とみっちり向き合う時間がある。 受験もある中3でロボットRPを続けるという稀有な生徒なので、リケジョに仕向けるべく、頑張っていきたい。3日前の東京出張の帰途の新幹線の中で思い付いたアイデアがあったのだが、昨日と一昨日は忙しさの陰で失念していた。 今日また思い出せたので、他にもある仕掛かり事項と並べて、上に赤で列記しておくことにした。 まぁ、当面のプチ備忘録ということである。 それにしてもSUAC時代に比べればスカスカであり、いざ万博が終わってしまうと、なかなか手持ち無沙汰なのだった。

- ロボプロRP2 : 第2クールの準備

- ロボプロRP1 : スタートアップの準備と、「幻の第1クール」の製作

- 音楽情報科学研究会・夏のシンポジウム 予稿の執筆/提出 → 期限は8/5だが前倒しすべし

- Arduino逆改造の実験

- EPプロジェクトの対応 : 展示会、フィールド調査、セミナー

無事に終わったロボコンから昼前に帰って、午後はずっと技術士会の講演準備(公開Web資料の整理)を続けたが、やっているうちにどんどん規模が肥大するというのはいつもの事で、簡単に済ませる筈の予定は大きく狂って、まだまだ終わらないと判明してきた。 この資料のURLは講演の前々日6/18に開催リマインダの告知と共に知らされるので、その後はあまり訂正も出来ないし、こうなると明日と明後日が直前の勝負となってきたが、ここはサービス精神全開で徹底的に作り込んでいこう。

2025年6月16日(月)

午前から午後までミッチリ進めて、技術士会の講演準備(公開Web資料の整理)が完了して、明日には参加申込者に告知される コンピュータ音楽/メディアアートと歩んだ40年 : 感性/非線形/ウェルネスと共に が完成した。 そして、せっかくなので、ちょうど10年前に特集記事を書いていた、CQ出版「インターフェース」誌の編集者に、以下のようなメイルを駄目モトで出してみた。 こういうのが縁で新しい執筆が始まることもあるので、まぁ「撒き餌」ということである。相手がまだCQ出版の編集部にいるのかどうかも不明なのだが(なんせ出版不況で僕が単行本を4冊出した出版社も消えてしまった)、とりあえずこの案内は読む人にとってはHOTである筈なのだ。 そして午後には、昨日のジュニアロボットコンテストの取材に来ていた新聞社の記事が出た・・・というニュースも届いた。CQ出版(株) Interface編集部 / トランジスタ技術編集部 ●● さま お久しぶりです、静岡の長嶋洋一です。2015年には https://nagasm.org/1106/news4/20150223/DSC00001.JPG でお世話になりました。10年前ですね。その後、私は2024年3月で大学を定年退官して名誉教授、フリーに戻りました。 近況としては、先週、大阪万博プロジェクトに出演しました。 https://nagasm.org/ASL/RRR07/fig7/BreathingMedia.pdf さて、今週ですが、6/20(金)に以下に呼ばれています。 https://www.engineer.or.jp/c_dpt/infoeng/topics/010/010966.html 「技術士」については、「インターフェース」に寄稿していました。その技術士会です。 https://nagasm.org/1106/news/20050403/ 参加者には明日あたりに、以下の講演資料URLが公開されます。 https://nagasm.org/ASL/IPEJ2025/ もし興味があれば、参加されてはいかが? というのがこのメイルの主旨です。 残念ながら定年で研究室を退出する際の断捨離で、1991年から自宅に個人購読していた「トラ技」の定期購読も終了して、全て消えました。 https://nagasm.org/1106/news5/20190819/ https://nagasm.org/1106/news6/20220828/ https://nagasm.org/1106/news6/20230401/ https://nagasm.org/1106/news6/20230706/ https://nagasm.org/1106/news6/20240301/ 最近は「トラ技」も「インターフェース」も読んでいないので浦島太郎ですが、フリーに戻ったので、何か「書ける」機会があれば、対応可能です。

発表参加者が6人というのはかなり寂しいのだが、最近の小学生は「人前でプレゼンする」というのを簡単に避けるという価値観のようで、これは無理強いは出来ない。 しかし、敢えて発表参加しようと決めて、オリジナルのロボットを作り、さらにこの場に出てきて発表するまで頑張った6人は間違いなく素晴らしく成長した筈で、これが今後に向けての重要な起点となる。 教室で、案内されたこのロボコンのYouTubeライヴ中継を見た生徒がどれだけいたのかは不明だが、もし見ていれば大いに刺激されたであろう、と期待したい。

そして技術士会の講演に持参するMacBookAirに入れるデータとして、上のような品揃えを用意した。 実際にはPAW-doubleの「錯覚ネタ」はまだ多過ぎるので、明日にはMyoやそれぞれのセンサを繋いで実機動作確認をするので、その際にさらに削ることになる。 Computer Music作品の紹介デモについては、9本のうち7本は2分程度の超ダイジェスト動画に再編集して、残り2本は紹介時にスキップする作戦なのだが、この時間を単純合計しても20分を超えてしまうので、たぶんさらにスキップ大会にならざるを得ない。 いつもの事だが、なかなか悩ましいのだった。

2025年6月17日(火)

誰かが「ぬるぽ」とスレに書き込んだらすかさず誰かが「ガッ」(本当は半角カタカナ)と書き込む。 こんな作法がある事を知っているのは50代以上の高齢者だけなのだが、僕は何度も見たことはあったが、これまで自分でやった事はない。 今日のニュースでは 原因はヌルポ。Google Cloudの大規模障害、原因は管理システムのヌルポインタ参照 というのが流れてきて、おそらく高齢者は喜んだことだろう。 ただし、プログラミングとしては笑い事ではなくて、C言語の基本中の基本と言えば、今でも「ヌルポインタ」なのだ。

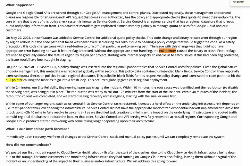

僕はこれまで、C言語で数え切れないプログラムを書いてきたが、幸いなことにポインタを使った手法というのを避けてきたので、普通であれば「ぬるぽ」は引き起こさないのだが、つまりはポインタという概念があまり好きではない(理解しきれていない?)という事なのだ。 メモリにはアドレスと中身がある、という事をそのまま使い分けていれば問題は無いのだが、CPUのアーキテクチャからすれば、アドレスバスとデータバスはいずれも単にディジタル情報の「束」であり、中身のデータ(の一部)をアドレスの一部と見做すことは簡単で、それによってアドレッシングモードは格段に拡張されたわけで、それがポインタの本質である。 考えてみれば8ビットCPU(6809,6502,Z80)の時代からアドレッシングモードの品揃えはメーカの「売り」だった。

「CPU8個の並列処理」という特徴が目立っている Propellerプロセッサ でも、実は極限までアーキテクチャを拡張したCPUコア(cog)の設計にこそ、デザイナ(Parallax社CEO)の拘りがあったのだ。 Propeller日記(3) のあたりで書いていたが、ポインタ・アドレシングどころか、データ/アドレスが渾然一体となったメモリの「中身」の一部だけを書き換えて再利用する・・・という変態的なアイデアこそが、Propellerプロセッサの真骨頂である。 「ぬるぽ」ぐらいで喜んでいるのは素人なのだ。

その後、ドジャースで投打2刀流が復活した大谷翔平ライヴをちらっと見たりしつつ、午前から午後にかけて、上のように技術士会の講演に持参する機材を全て実機チェックしつつ、画面をミラーリングするためにほぼ全てのMaxパッチを微修正/保存した。 9本のMovieも見てみたが、センサ類を繋ぎかえるのにかかる手間もあるので、やはり全体はどんどん押し気味に推移することが確実となった。 まぁ、これはいつもの事なので、全く動じないのだ。

2025年6月18日(水)

朝イチで3ヶ月おき通院の皮膚科に行き、最近はどうもアレルギーの中でアトピー優勢ということもあり、医師と相談していつもの塗り薬はそのまま、ただし飲み薬を替えてみる事にした。 高脂血症の薬では、1種類目と2種類目では副作用(筋肉が溶ける)が出たものの、3種類目の現在の薬になってから効果が出ているので、飲み薬にも相性というのがあって、替えてみるのも重要なのだ。

晩には久しぶりに某バイト[2]の「ロボット教室」(ロボプロ2年目)があるために、今日の内容をテキストで確認してみた。 「超音波センサでカウンタ/タイマーを作る」というのと「7セグメントLEDでスロットマシンを作る」というのがテーマなのだが、既に こんなもの をゼロから作っている僕としては、あまりスロットマシンにはソソラレない。

一方、上の写真のような超音波距離センサというのは、SHARPの赤外線距離センサのように電圧出力ではないので、これまで避けてきたのだった。 ところがサンプルプログラムを見ると、7セグメントLEDに関係する部分を除くと、となっていて、これは「RPlib.h」と「ussRead(US1)」を調べればいいのだ・・・と判明した。 そこで「RPlib.h」を見てみると、関係しているのは#include "RPlib.h" int i, d; void loop(){ d = ussRead(US1); if(d < 20){ //もしUS1に反応があったら i++; //カウントアップ } lc.setDec(0, i); //7セグメントLEDに結果を表示 }という部分だけであり、隣にある「RPlib.cpp」に以下のような記述を発見した。//---------暫定USSセンサパラメータ---------------------- #define US0 0 #define US1 A3 #define US2 A2 int ussRead(int ch);これで全て判明した。 ポートは「US1」すなわちA3であり、まずA3をOUTPUTにしてLOWに下げて1μ秒待ってからHIGHに上げて1μ秒待ってLOWにする。 そしてA3をINPUTにして「pulseIn(ch, HIGH);」としてdurationの時間を受け取り、これを2で割ってさらに31.4で割ったのが「距離」なのだということだ。//------------- ultrasonic sensor int ussRead(int ch) { float duration, distance; pinMode(ch, OUTPUT); digitalWrite(ch, LOW); delayMicroseconds(1); digitalWrite(ch, HIGH); delayMicroseconds(1); digitalWrite(ch, LOW); pinMode(ch, INPUT); duration = pulseIn(ch, HIGH); distance = (duration/2) / 31.4; return distance; }

問題は「pulseIn()」という見慣れない関数で、これはどこに定義されているのか、「RPlib.h」にも無かった・・・と謎だった。 ところが駄目モトで「arduino reference pulseIn」と検索してみると、なんとなんと pulseIn() という関数は、Arduinoの標準として用意されているものだった。 読んで簡単に分かる説明だが、せっかくなのでGoogle翻訳に突っ込んでみると、「ピンのパルス(HIGHまたはLOW)を読み取ります。例えば、値がHIGHの場合、pulseIn()はピンがLOWからHIGHに変化するのを待ち、計測を開始し、その後ピンがLOWに変化するのを待ち、計測を停止します。パルスの長さをマイクロ秒単位で返します。タイムアウト時間内に完全なパルスを受信できなかった場合は、計測を中止して0を返します。この関数の計測時間は経験的に決定されており、長いパルスでは誤差が生じる可能性があります。10マイクロ秒から3分の長さのパルスで動作します。オプションのタイムアウトパラメータを使用すると、コードの実行速度が向上します」とあった。

完璧である。 流石に今日の教室には間に合わないが、これで今後はこのセンサも使えそう・・・ということで、さっそくAmazonに行ってみると、在庫は2セットだったので、2セットを注文してみた。 とりあえずの実験は手元にロボプロ教材のこのセンサ「HC-SR04」が2個あるので、ここまでの材料でやってみる事にした。 すると判明したのは、この手元にある特製Arduinoシールド「ロボプロシールド」上の「マトリクスLEDシールド」には3つの距離センサコネクタがあるのだが、そのうち「US0」と「US2」は正常に動くのに対して、「US1」はどこかにバグ(製造上の不具合)があってセンサ情報が得られない、という事だった。 僕はセンサを交換したりテスタで調べたり実験プログラムでこれを確認できたが、こういうバグに遭遇したら、あまりエレクトロニクスに詳しくないロボプロ教室の講師はたぶん難儀するだろうなぁ・・・とゾッとした。

この超音波センサ「HC-SR04」には、「Trig」と「Echo」という超音波を出す端子と受ける端子があるのだが、「ロボプロシールド」上の「マトリクスLEDシールド」では、センサコネクタの部分で「Trig」と「Echo」を繋いでしまってP0/A2/A3に接続するという設計になっているので、上の関数「ussRead()」では、その共通ピンを出力にしてトリガパルスを出してから入力にして帰ってくるまでの時間を「pulseIn()」で計測しているのだった。