Sketching日記(19)

長嶋 洋一

2023年8月28日(月)

渡英出発の日である。 朝6時過ぎにはホテル(セントレア東横イン)を出てレンタルWiFiを無人ロッカーからQRコード提示で受け取り、7時過ぎのフライトで羽田に飛ぶのだが、出発前のテンションで5時前には目が覚めた。 羽田からヒースローまでのフライト(太陽を追いかけるのでなかなか日が暮れない)はロシア上空を迂回するために3時間ほど長い14時間になり、エディンバラ行きに乗り継いでさらに1時間ちょっと飛ぶので、ホテルに到着するのは24時間以上も後になるという、「長い長い1日」なのだ。

昨夜はホテルのテレビでちょっと凄いものを観た。 浜松では放送していないのでまったく知らなかったのだが、「どまつり(にっぽんど真ん中祭り)」というイベントの本祭(最終日)というのを生中継していたので、2時間どっぷり堪能した。 そして調べてみると、 どまつりは、 もう25年間もやっているものらしく、その盛り上がりは凄いものだった。 昨今のダンス/よさこいの盛り上がりの源流の一つなのかもしれない。

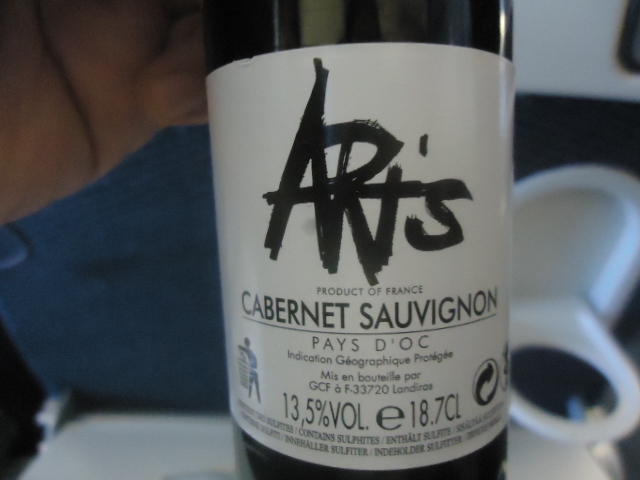

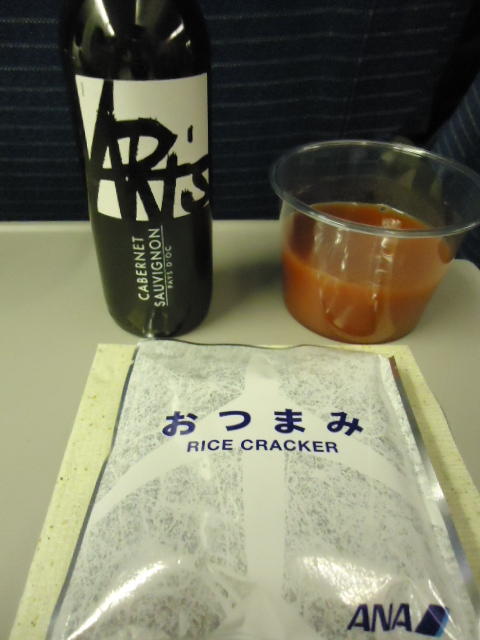

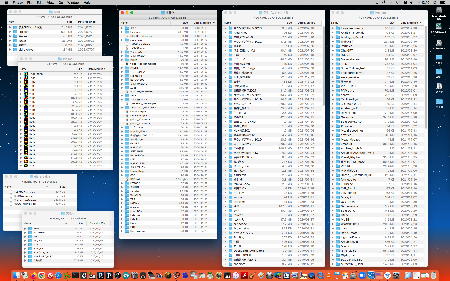

・・・そしてここは羽田からヒースローまで13時間半ほどのフライトの途中、残り8時間ほどの地点である。 羽田から東北沖の台風10号の真上を抜けてまっすぐにベーリング海峡に向かってきて、ちょうどシベリアとアラスカの間を抜けるところで、ここから北極海の上空を北欧の方向に向かうことになる。 いつものようにワイン3杯で爆睡して、目覚めてみると現地時間は朝8時過ぎということで、ここからはずっと「寝ない」体制なので、いつものようにストレッチと冷たいオレンジジュースと濃いブラックコーヒーを仕込んだところだ。 実は昨夜、「どまつり」を堪能した後で、AM2023のWorkshop1のページに行ってみると、なんと テキスト が置かれていたので、ローカルに このように ダウンロードしておいたので、ネットが繋がっていない機内でも「予習」が出来るのようになったので、ちょっとやってみたくなったのだ。

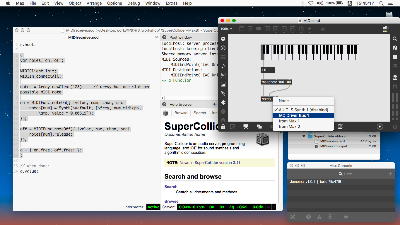

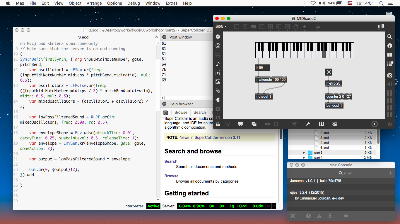

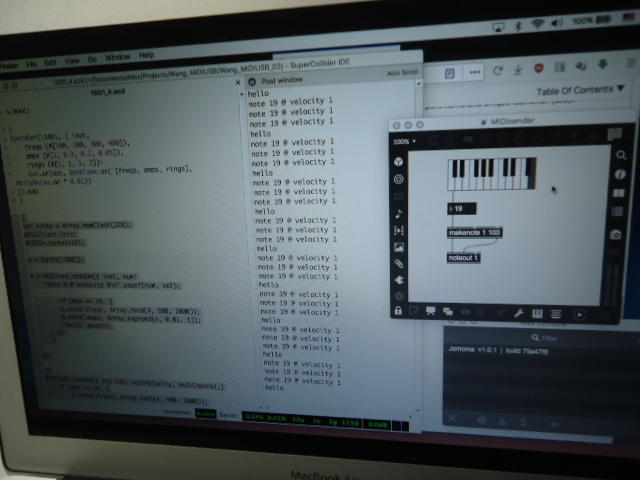

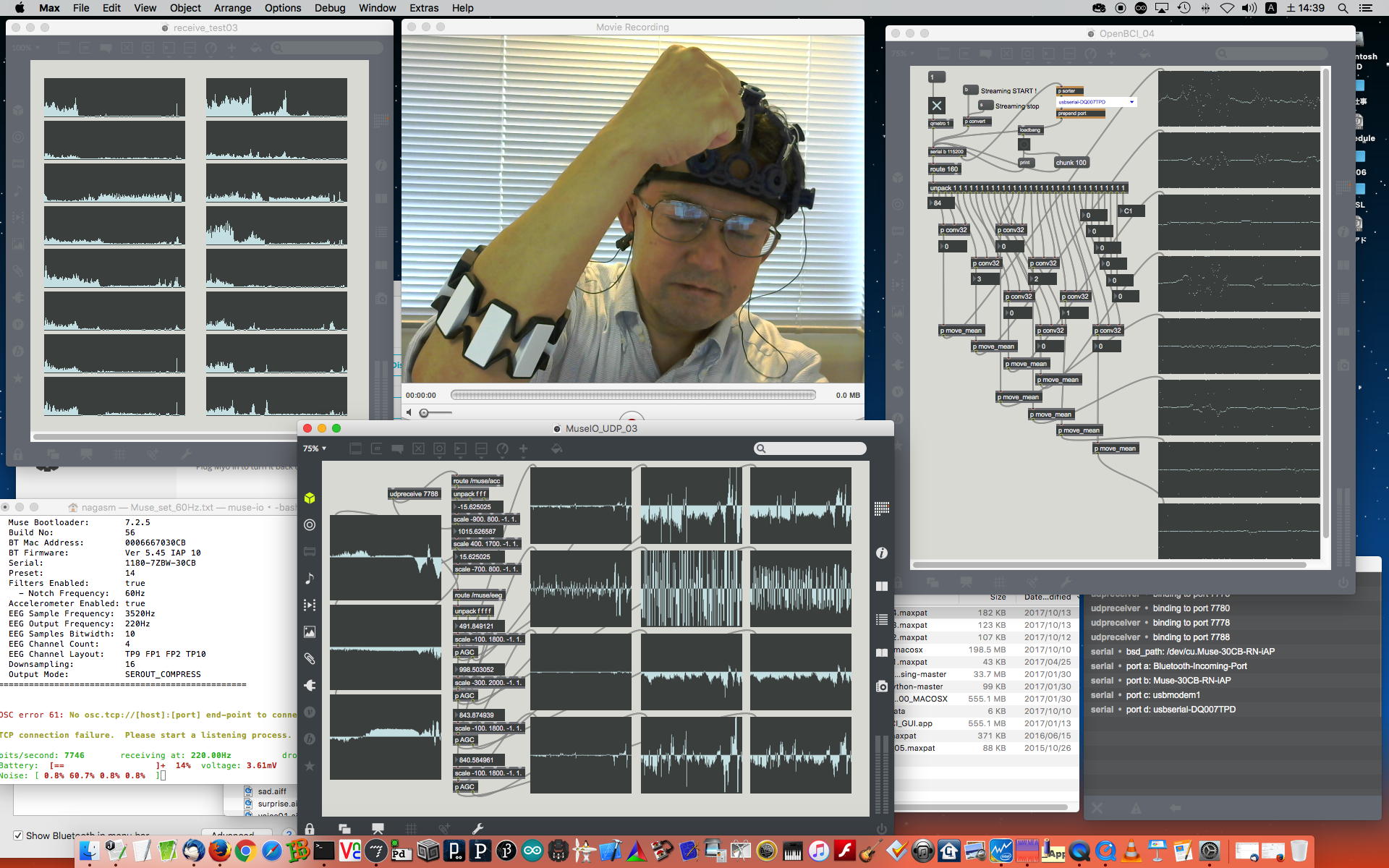

上はこの資料をゲットするより前に1106研究室でやっていたもので、Max8からはMIDIの送り先として「IAC Driver」を指定してやると、「MIDIClient.init;」と「MIDIIn.connectAll;」で指定したSuperColliderはちゃんとMIDIメッセージを内部的に受けて、ここではSynthのDefault、つまり標準MIDI音源のピアノ音で鳴ってくれるのだった。 WorkshopではこのGM音源を、各種の古典的なシンセサイザ音源に置換して鳴らすというらしいので、この予習はまずまず「繋がっている」のだ。 ただしMax8の鍵盤オブジェクトをマウスドラッグのようにバラバラ・・・と弾くと、何故か鳴り続けて消えない音が出現するので、このあたり、最初から質問事項が用意できているのだ。

そして、上は見た目はあまり変わっていないようだが、WorkshopのPart2の最初のサンプル「1.scd」を鳴らしているところである。 機内では耳栓をしているので、提供されているヘッドホンをかけてMacを最大音量にして(^_^;)ようやく聞こえるのだが、確かにここではSynthDefとしてLFSawとLFPulseの2つのオシレータを足し合わせた音源に、さらにADSRのエンベロープをかけたEnvGenを乗算した、立派な「減算方式」シンセサイザがMax8からのMIDI情報でトリガされている。 これはなかなか凄いことなのか、あるいはこれまでSuperColliderでは「MIDIベースの鳴らし方」をしてこなかっただけなのか、なかなか微妙なところだ。

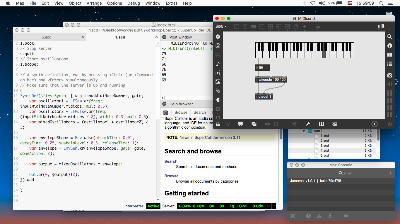

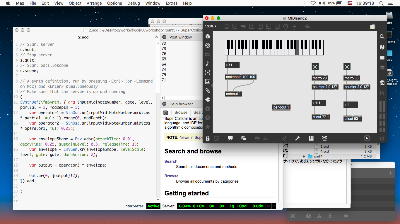

上はPart2の「3.scd」で、MIDIノートイベントから拡張して、ピッチベンド情報を送ってみたところである。 詳細不明なものの、ピッチがずれたサウンドが確かに聞こえてきた。 考えてみると、非「打ち込み」派である僕は、これまで長いことMIDIベースで色々なセンサ情報を送って音響生成してきたものの、MIDIピッチベンドというプロトコルは使ったことがほぼ絶無であったと気付かされた。 ピッチベンドはそのMIDIノートナンバに対してdefaultで上下「全音」の幅しか変化せず、さらに7ビットでなく高精度な14ビット幅の場合には、2バイトに分割されてMSBが消えた2つのデータを計算しないとイケナイので、あまりソソラレなかったようだ。

上はPart3の「2.scd」で、Part3はAdditiveと言いながらどうやらDX-7を模したFM音源大会らしい。 一応、コントロールチェンジで77番と93番というのを送ってみたのだが、FMサウンドである事は分かったものの、機内では変化がよく分からなかった。 まぁ、これは現場で確認することにしよう。 こんな感じで順調に予習をしていると、フライトはようやく全体の半分ぐらいになってきて、北極海に向かってずんずん進んでいる。 機内では英国仕様のコンセントが椅子ごとにあったのだが、差し込んでも通電していない模様だったので、まぁ予習はこのぐらいにしておこう。

・・・そしてここはEdinburghのホテルの部屋で、すでにこの日の25時になろうという時間(日本時間では29日(火)の朝9時前)である。 上記のように機内で予習したり、最近は機内にゲームが無くなって「数独」が出来ないので、「おもウマイ店」とか「水曜日のダウンタウン」などのビデオを見たりして過ごして、ロンドン・ヒースロー空港に到着した。 到着のターミナル2から乗り継ぎのBrtish Airwaysのターミナル5への移動の地下鉄も順調に進んだが、ターミナル5に着いてみると、なんだか異常だった。 出発ロビーに人があふれていて、とにかく行列の嵐なのだった。 思い出してみると、オンラインチェクインを済ませていたのに、「セントレア→羽田」と「羽田→ヒースロー」の搭乗券は出たものの、何故かセントレアでは「作れない。羽田なら出来るでしょう」との事だったが、羽田でも何故か作れず、ヒースローに着いていったん入国してからBAでチェックインしよう、という事にしていた。 baggageを預けないので自動チェックイン機で発券できる筈なのに、パスポート確認で搭乗者と確認できているのに何故か発券出来なくて「これを見せてBA係員に聞け」というレアなチケットが印刷されて出てきた。 そして、その肝心のBAのチェックインカウンターがなんとも長蛇の列だったのだ。 仕方なく30分ほど並んでじりじりしていたら、若い係員が機転を利かして「18:45までの出発の人は手を上げて(→列の先頭に移動させる)」と叫んでいて、ちょうど僕のフライトが18:45だったので手を上げて一気に列の先頭にワープできた。 そしてチェックインして搭乗券を発券したものの、係員が何やら難しい英語で言ってきて、どうやら何かのトラブルがあるのでゲートが決まっていないので、空港内の案内ディスプレイに出るゲート情報に従ってね、とのことだった。 そしてここでレンタルWiFiの電源を入れてみると、以下のようなメイルがBrtish Airwaysから届いていた。

だんだん分かってきたのだが、英国全体のAir Traffic Controlにトラブルが起きていて、多数の便がキャンセルになり、多数の便が通常通りには飛んでいないということらしい。 そして18:45のフライトのゲート[A4]が表示されたのでそこに行ってみると、またまた行列になっていて、18:45になってもまったく動く気配がなく、アナウンスで出発が20:15になり、さらに20:45になる・・・というボロボロの状態(それでもcancelledにならないだけマシ)だった。 結局、21:30頃にようやく飛んで、Edinburghに到着したのは2時間遅れとなり、ホテルにはバスで行く予定だったのをタクシーで行くことにした。 そんなこんなで、とりあえずシャワーを浴びたところで、長い長い一日が終わりである。Dear MR NAGASHIMA Thank you for choosing to fly with British Airways. Please be advised that due to a network-wide Air Traffic Control issue currently impacting UK airspace, your flight will be severely disrupted and we will need to cancel a number of services today. This issue is outside of our control and we apologise for any inconvenience caused. If you are at the airport waiting to board your flight, please continue to check flight information boards for further updates. If you are travelling on a short-haul flight due to operate today, 28th August, please do not go to the airport unless your flight is shown to be operating. You can check the status of your flight by visiting www.ba.com/managemybooking and by checking your email inbox. Thank you for your patience.

2023年8月29日(火)

Edinburgh二日目、日本からは想像できない、とても涼しい朝である。 昨夜は25時(正確には今日の午前1時)過ぎに無理矢理にベッドに入ったが、身体時間の日本は午前中ということで睡眠はごく短時間で、午前4時には起きてしまった(日本時間だと正午)。 まぁ、次第に慣れていくのでここはもう、起きてしまうしかない。 いつものようにYAHOOニュースを眺めよう・・・と思ったら、去年のアルスエレクトロニカで知ったのだが、以下のように欧州/英国ではYAHOOが使えないことを思い出さされた。

そこで昨日の航空トラブルについて「Googleニュース」で調べてみると、「 英航空管制、一時トラブル 欠航や大幅遅延」とか、「 英航空管制、一時トラブル 欠航や大幅遅延」とか出てきて、英国だけでなく影響は欧州全体だったのだと知ってゾッとした。 最新のロイターだと「 欧州全域で航空便が大幅遅延、英管制の「技術的問題」は復旧」ということで、ぼちぼち解決しそうだが、「正常な運航に戻るまでは数日間かかる見通し」などとも書かれているので、ブリュッセルでANAに乗り継ぐ帰国便がどうなるか、ちょっと注意が必要だ。

そして、今日の天気はどうかな・・・とまず適当に「weather.com」と入れてみるとどうやら米国系のサイトのようで、なんだかイマイチな天気の感じだった。 そこでまた適当に、BBCならきっと「bbc.com/weather」があるだろう・・・と入れてみると上のように出てきて、なんだかこちらの方が良さげだったのでブックマークした。 毎日、ここを眺めて出発する感じになるが、最高気温16℃というのは、「涼しい」というよりも「寒い」気がする。

ホテルでの仕事が終わってしまったので、7時過ぎになってフト思い立って、ホテル前のバス停からAM2023の会場の大学に向かう4番のバスを逆方向に乗ってCity Centerに向かって、今日の午後に行く場所の下見をしつつ「土地勘」を育んだ。 思い知らされたのは2点、「とっっっても寒い」という事と、中世からある場所だから当然だが「ものすごいアップダウンの街」という事実だった。 これは観光客はいい運動になりそうだ。

そしてCity Centerから4番に乗ってEdinburgh Napier Universityに向かった。 以前に一度、Googleマップで「下見」していたこともあり、難なくメイン会場の新しいビルに到着して、コーヒーをいただき、インスタレーションの会場(なんと僕には一人で大きな部屋を確保してくれていて、大スクリーンのプロジェクション、そしてヘッドホンでなくスピーカーが鳴る!!)を確認した。 部屋の写真とかは撮ったのだが、この日記にここでは置けないので、後日にフォトレポートの方を見ていただきたい。 HDMIケーブルの長いのが無いのでテストは出来なかったが、準備を完了させて、10時からのWorkshop1に向かった。 Workshopに参加しながらこのHTMLを書くというのはちょっと無理筋なのだが、行けるところまで行ってみよう。

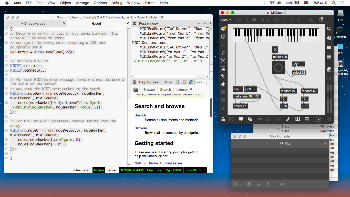

Workshopの参加者は8人ほどで、初心者もベテランもいるという玉石混交だった。 分かっている人は分かっているものの、ちょっと初心者には厳しい中身(盛り沢山)であり、講師はスウェーデンの人なので英語に独特の分かりにくさがあって、この内容なのでようやく付いて行けるという感じだった。 スタートから45分のイントロダクションでは、Web版テキストの入り口で多くの簡単なスクリプトが紹介されたが、それを見て打ち込む余裕が無かったのは残念である。 上はPart1の「6.scd」を鳴らすのに、MIDIの送り側のMax8パッチを色々と追加してみたものである。 noteだけでなくvelocityもランダムにしたのに音色が変化しないと思ったら、SuperColliderのSynthDefにそのパラメータが無かった(^_^;)。 単純な減算合成でも、矩形波だけでなくPWMが出来たり、LPF/HPFではレゾナンスが無いのに対してRLPF/RHPFというのがある、というのはここで初めて知った。 ただし、VCOをLFOで変調する「Vibrate」、VCFをLFOで変調する「ワウワウ」、VCAをLFOで変調する「トレモロ」に触れていないとこはちょっと残念だった。

Part2の最後の「5.scd」がシンプルだったのはDurationが短かったからと判明してクリアになった。 5000msecとか7000msecだと、この単純なサウンドがとても美味しい。 まぁ基本的にはSuperColliderでなくMax/MSPでサウンドを作るという立場なので、このWorkshopの後にはこんな実験をすることも無くなるのだが、こうしてみるとまだまだSuperColliderにもいいところがある・・・と再発見できただけでも、参加した意義があった。 そして「予習」ではやっていなかったPart3のAdditive Synthesis(これがFMというのがどうも納得いかないものの)をやってみると、これもDurationが短かっただけのことで、「1.scd」から「4.scd」まで、ちゃんとリッチなFMサウンドを体験できた。

ここまで2時間、ずっと滔々と英語を聞き続けたが、なんせネタが予習済みで中身は基本的なサウンドの話ということもあって、過去の国際会議の初日では有り得なかったのだが、どうも「英語スイッチ」が入ってしまったような気になった。 たいていは「英語で考える」ことが出来るようになってくるのは帰国前日あたりなので、これは嬉しい「予想外」である。 そしてPart4はサウンドファイルを単にサンプラーとして「再生」するものである。 MIDI受信クライアントの方で読み込むサウンドサンプルを定義するので、SynthDefは変わらないのだった。 さらにテキストのページでダウンロード出来なかった「synth_c.wav」は「synth_C.wav」になっていた事も指摘・判明して解決した。

そして参加者各自のプログラム演習の時間をとって、無事にWorkshop1は終わりとなった。 他の参加者は会場で用意されたMIDIキーボードを弾いていたが、Max8から鳴らしていた僕にとっては単なるトリガなので、先入観から想い抱いていたノート的音楽とは違う世界の展開に、ちょっと「目から鱗」というところもあった。 これまで、こんなに初日から濃密な日があったかな、と思うぐらいの収穫で、ランチをいただいたら脱出してCity Centerでプチ観光するにしても堂々と行ける気がした。 明日からはPaper Sessionと、その裏でのInstallationの発表もあるし、アタウとも会えるし、いよいよ楽しみになってきた。そして参加者には毎日提供されているlunchは「軽食」である事が判明したが、それでも朝イチのcoffeeというのにマフィンみたいなド甘いのが付いているので、ホテルが朝食ナシ(別途料金は12ポンドなので円安の現在は2200円以上)の者には助かる。 予定通りに13時からのランチを早々に片付けて会場を抜け出して、いよいよCity Centerに向かった。

バス停で4番に乗ってホテルで身軽になって・・・と思っていたのに、4番に続けて来た10番に乗るものと判断されたのか運転手にシカトされて4番が止まらずに行ってしまったので、ここで寒空にまた20分も待ちたくないので、行き先も知らずに後続の10番に飛び乗った。 だんだんEdinburghの土地勘が出来てきたのだが、たいていのバスはCity Centerの付近(Princes Street)を通るので、バス停で「ここで乗り換えられるバス路線」の表示がいくつもある所で降りるというのが作戦としては上手いのだ。 そして高台のエジンバラ城が見えていればまぁ大丈夫、というのもあって(京都市内で比叡山が見えていれば方角が分かるのと一緒)、適当に降りたバス停から適当に歩いていくとちゃんと昨日に下見したエジンバラ城の入り口に到着した。 昨日は早朝だったので無人だったが、それこそ芋を洗うような大混雑で、係員にチケット売り場を聞いたら、なんとネットで事前に購入していないと入れず(当日券は売り切れ)、早くても明日になるとの事で、ここであっさりとエジンバラ城に行くことが消えた。

エジンバラ城の入り口から徒歩1-2分にあるのが「 Camera Obscura 」と「 Scotch Whisky Experience 」であり、基本的にここの2箇所だけ行ければ今日はOK、というつもりで来たのである。 ところがが「 Camera Obscura 」も当日飛び込みではチケットが買えずオンラインだ・・・という事になって、レンタルWiFiを起動してiPadで接続して・・・と悪戦苦闘していたら、最後のカード支払いの段でカード会社のセキュリティのためのパスコードを求められて、これはパソコンでないと無理だと悲惨な事になった。 しかし幸運というのはあるもので、困惑していた表情を汲み取ったスタッフが「1人ならこの場でカード購入OK」と柔軟な対応をしてくれて、もう1時間ほど待つ必要があったのに(Web上ではsold outの満員御礼)、なし崩しで1人だけスグに入れてしまった。 その内容は素晴らしいものだが、とてもここでは書けないので(この部分はホテルに帰ってきて1階のバーで美味しいビールと共に打ち込んでいる)、詳しくは後日にフォトレポートを参照されたい。

引き続き「Camera Obscura」の向かいにある「 Scotch Whisky Experience 」に行ってみると、こちらもネットでの事前予約が原則となっていて、当日購入はだいぶ後まで待つという筈だったが、僕が1人だと知るとまたまた「1人ならこの場でカード購入OK」となって、既にスタートしていたツアーに遅れて合流できてしまった。 一人旅のメリットというか、事前予約ならそれぞれ待ち時間があったのに、両方とも臨機応変のクイック入場となった。 その内容は素晴らしいものだが、とてもここでは書けないので、こちらも詳しくはフォトレポートを参照されたい。 少量とはいっても、シングルモルトのストレートでウイスキー5種類、計7杯を飲んだのでだいぶ気持ちよく酔ってしまった。

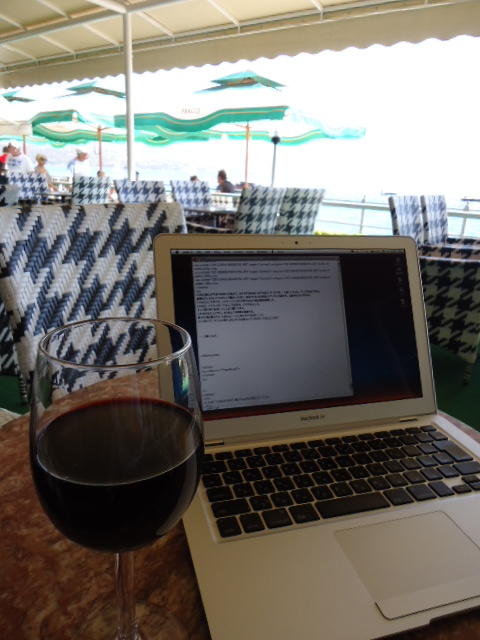

ここで17時ぐらいになり、さらにold cityを歩いていたら小雨が降ってきて、英国なのに「米国風レストラン」というのに飛び込んで、本日初めての「肉」(ステーキ)とワインを堪能した。 そして土地勘に従ってPrinces Streetに降りてきてバスでホテルに帰って、ウイスキー→ワイン→の最後はやはりビールだ、とホテル1階バーにやってきて苦くて美味しい地ビールを堪能しつつ、ここまで書き上げたら20時になった。 あとは不足している睡眠が取れれば儲け物、ということで本日は終了である。 パソコンの時計は変更しないので見えているが、日本時間はこの時点で翌日の午前4時である。

2023年8月30日(水)

Edinburgh三日目、引き続きとても涼しい朝である。 昨夜は21時あたりに無理矢理にベッドに入ったが、まだ日本の身体時間が残っていて1-2時間間隔の細切れで一寸目覚めることがあったが、なんとか最終的には午前5時半の起床となった。 これがさらに次第に後ろにずれて行くことを期待するしよう。 シャワーに続いて、コーヒーと共にbbc.com/weatherを見ると、今日は一日、雨が降らないようなので折りたたみ傘を荷物から外して、代わりに奥さんがユニクロで仕入れてくれた超軽い(圧縮すると超小さくなる)ダウンジャケットを夜に備えて荷物に入れた。 昨日からずっと毎日、PAW-eightの入った「Mac miniの箱」を荷物に入れている(Paperとparallelで毎日Installation展示がある)ので、軽いもののそこそこパンパンになったバッグを背負う毎日である。 ネットニュースからは「阪神のマジックが消えた」という情報が届いたが、2003年以降にこれまで2度もマジックが消えてそのまま落ちていったので、ドMの阪神ファンとしては痛くも痒くも無い。 ここまでいい夢を見させてくれただけで御の字なのだ。

今日は合間にInstallation展示をしつつWelcome TalkやPaper SessionやKeynoteがあり、夕方には専用バスでもう一つのキャンパス「Merchiston Campus」に移動してのコンサートがある。 そこからの帰路についてロジアンバスのサイトで調べてみると、最寄りの「Napier University」というバス停の45番バスは、(1)南下すると「Craiglockhart Campus」(今日これから行くところ)を通るので(Napier Universityの両キャンパスを結んでいる)、ここまで行って反対側の4番に乗り換えればホテルに帰れる、(2)北上すると「Leith Street(Stop JC)」を通るが、ここは北から南下してきた4番も通るので、こちらで反対側に乗り換えてもホテルに帰れる・・・と判明した。 さらにCity Centerからホテル前の「Springwell House」まで(途中に「Haymarket Station (Stop HA)」も通る)には、4番だけでなく44番も通ることを発見した。 コンサート後の夕食をどこでいただくかによるが、もしかするとアタウと御一緒?という可能性もあるので、今夜の行き当たりばったりに任せることにした。ちょうどスタートに間に合うバス(08:40)に乗るために8時半に出発するまであと40分ほどになったので、ここで昨日の記録の追加でもしてみよう。 何と言っても驚いたのは Camera Obscura だった。 元々は「 カメラの原型 」と言われるこの仕掛けをテーマにした博物館なのだと期待したが、いやいや現代版「視覚もろもろ博物館」として子供連れの来場者で押すな押すなの盛況だった。 壁にはエッシャーの版画とか各種の歴史的な「騙し絵」などが並び、日本の「錯視」といえばこの人、立命館大学の北岡先生のホームページにある多数の錯視画像も同様に壁を飾っていた。 錯覚体験ということで「科学館」よりも「アミューズメント」に徹していて、以下のような「合わせ鏡」のところに頭を突っ込むとずっと遠くまで反復する自分の姿を楽しめた。

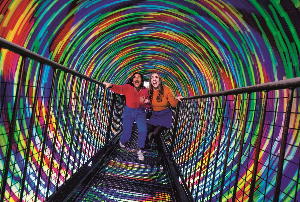

そして、館内ツアーのコースの終盤あたりにもってきて一番盛り上がる2つのアトラクションには圧倒された。 以下はその一つで、手すりのある狭い通路を入ってから向こうまで真っ直ぐ歩いて通り抜けるだけの部屋で、これには本当にマイッタ。 下の静止画(写真)を見てもまったく分からないのだが、通路の周囲は円筒形になっていて、その円筒形の壁が多数のLEDテープで敷き詰められていて、カラフルなパターンがぐるぐると回転しつつ色変化する、というだけのものである。 手すりのある通路は固定の建造物なので、目をつぶって手すりを持って歩くだけならものの10数秒で反対側に到着するのだが、この「光の回転」に包まれることで、脳は身体をその反対方向に強烈な力で「傾けよう」とするのだ。 その結果、自分の身体が傾くので、手すりで支えるにしても通路の床面が傾いているように知覚され、一歩がなかなか出ないで立ちすくむことになる。 これは本当に凄い体験で、「視覚情報だけからここまで身体感覚を強制できる」という事実に驚いた。 ここに空間サウンドまで加えたら、もっともっと凄いことになるかもしれない。

もう一つのアトラクションはほぼ館内ツアーの最後「トリ」なのだが、残念ながらWebサイトに写真が無かった。 まぁ、「来てのお楽しみ」という事なのだろう。 言葉で記述してみると、これはまず「迷路」であり、入り口から入って出口に出るだけなのだが、まず入り口の前で、全ての参加者はポリ手袋を両手に装着する事を求められた。 その迷路は、上空から見た場合、正三角形を敷き詰めた構造になっていて、その「壁」が全て鏡、というものである。 鏡の縁には照明があるのでまったく暗いことはないのだが、合わせ鏡となってずっと先まで鏡の間が続いているのだ。 従って、来場者は恐る恐る、その壁が鏡なのか通路(進める)のかを手探りで触っていくので、ポリ手袋によって手を保護しつつ鏡が汚れないようにしてあるのだった。 言葉だけでは説明できないが、いやいやこれは本当に凄い体験だった。 僕はたまたまソコソコ早く出口に出たが、いつまでたっても出られずパニックになっている親子が多数いて、なかなか騒然とした空間なのだ。 原理がシンプルであるだけに効果はてきめんで、これはあらゆる「錯覚モノ」の中でも僕としては上の「回転通路」と並んで大きな収穫となった。 ただし、材料費が膨大にかかるので、ちょっと自分で作るというわけにはいかず、それこそがこの博物館の存在意義になっているのだろう。

ここはメイン会場、Openingが終わって最初のKeynoteが始まったところである。 KeynoteはBBCのマルチメディア関係のディレクタという女性だが、流暢な本場の英語はちょっと追いつけない感じだ。 実はOpeningに遅刻したのだが、それは僕だけに割り当てられた(他の部屋は2人が同居)Installationの部屋で動作確認をしていたからである。 スタッフはだいぶ頑張ってくれて、大きなプロシェクタに伸ばすHDMIケーブル、そして大音量のPAを設置してくれて、さらにこんなに来ないだろうという数の椅子までぐるっと配置してくれた。 無事に動作確認してここに合流したが、どうも研究開発というよりはマネジメント系のお話のようで、軽く聞き流すことにした。 今日は上のように、午前のPaperの後半、午後のPaper/Demoの後半に抜け出して、誰が来るか分からない部屋で「お客」を待つということになる。Wednesday, 30th August 12:00-13:00 , 16:00-17:30 Thursday, 31st August 11:00-12:00 , 15:00-16:30 Friday, 1st September 09:30-10:00 (only!)そしてPaper Sessionが始まったが、この会議では論文が全て入ったProceedingsが何故か間に合わず、 アブストラクト集 だけがWeb公開された。 今回はこれをいちいちDeepL翻訳して並べるのは省略するが、なんせセッションの半分ほどでいつも退席してInstallationの展示に向かうからである。

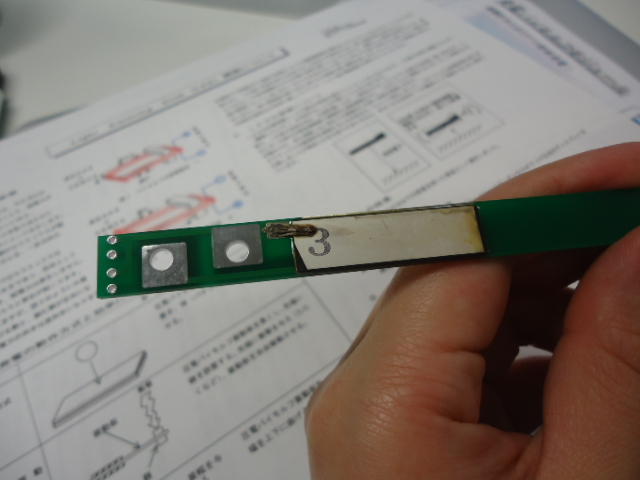

今朝まではなんとか動作していた持参デジカメが遂に寿命を迎えた(写真を撮るボタンの部分が接食不良で押せなくなった)のだが、こんな事もあろうかとスペアを持参していたのでサッとそちらに切り替えた。 SDHCカードを差し替えれば、ちゃんと連番のファイルが出来てくれるとは嬉しい。 このスペアは、去年のアルスエレクトロニカに持参した時に落としたはずみで内部のクッション材の断片がケースに挟まってちょっとだけ隙間が開いている(^_^;)というものなのだが、余程マシなのだ。

元々、いつものゼミ等の1106で活躍し、出張のたびに1000枚/日程度に酷使しているこのSONYのデジカメは、とうの昔に製造中止された古いモデルである。 ただしスペアバッテリー等の互換性を重視して数年前にヤフオクで5-6個をゲットし、どこか壊れても次のマシンの修理のために「部品取り」用にキープするなどしてきたものであり、もはや新品は絶無で、あと残っている中古(ジャンク)も2-3台と減ってきた。 ここで気付いたのが、いつも出張に持参して、途中でバックアップをしたりフォトレポートを同時進行で書くために必須の「SDHCカードリーダー」を忘れたことだった。 そして受付で、(1)買おうにもこの大学のショップは営業していない、(2)借用しようにも対応USBがUSB-C、と条件が合わないので、(3)ランチ後の午後のセッション前半の時間を利用してバスでCity Centerに出かけて入手することにした。 「City Centerに行けば、Princes StreetのあたりにPCショップなどいくつもある」との証言を信じよう。そして午前のセッション後半には数人の「お客さん」にInstallationを体験してもらって、速攻ランチ後に会場を出てから約2時間後の午後3時過ぎ、再び会場に戻ってきた。 結論としてはCity Centerでなく「ヘイマーケット」という、途中のちょっと雑多に賑わっているエリアに携帯ショップを発見して、そこに無事に「各種カードリーダ」というのを見付けてゲット出来たのだ。 これはデジカメに1枚だけ挿さっているSDHCカードのデータが何かのトラブルで消えることに備えてのバックアップと、この日記と同時並行でフォトレポートのページを作れる、という二重の意味でとても大きい。 円安でも11.25ポンド(約2000円)と手頃だったので、ここで「安心」を得たのは大きい。 初めてのエジンバラだが、なんとなく土地勘も出来てきた。

会場に戻ってさらに気付いたのは、どうやらAM2023という会議では、Paper Sessionで採択された研究は、ちょうど音情研のデモセッションのように全体の場では短時間にサワリだけ話して、残りの時間はPosterの場に発表者がいて、次々に覗いてくる参加者と議論する・・・というスタイルなのだった。 作曲した作品が採択されてコンサートセッションで発表した過去のNIMEなどのように、Installation発表というスタイルで参加してみると、どうしてもPaperの方に身が入らないので、今回はポスターで告知した時間帯はプレゼン部屋で待機していて誰か来たら体験してもらうのだが、それ以外の時間帯もこの部屋でこのように内職に勤しむという形になりそうだ。

ネットからは上のような、「牛久大仏と花火」という素晴らしい画像が届いていた。 そして、午後にもたくさんの人が(といっても数人)Installationの体験をしてくれた。 面白かった例としては、(1)本来は両手で操作するPAW-eightを二人が片手ずつで操作したもの、(2)このゲームの目的を離れて、即興的に操作してライヴ・グラフィクスと共に「音楽演奏」を楽しむ人(2人いた)、というものがあった。 これは作者としては想定外だったが、それもまた一興である。

そして17時になったところで、ドアの両面に貼ってあった「展示時間帯の予告」にテープを貼ったり書き換えたりして、上のようにする事にした。 つまり、この日と同様に翌日の午後は1時間に短縮し、さらに4日目については「たった30分だけの展示のために会場に行く」というのをやはりキャンセルして、つまり最終日は完全シカトと決めた。 その後、SDHCカードリーダを活用してここまでのデジカメ写真(700枚以上)を整理して、 フォトレポート の形にまとめて(まだアップロードせず)、待ち時間を有効活用した。 その後はいよいよコンサートに向かったのだが、この部分は明日の朝にでも書き込んでいこう。Wednesday, 30th August 12:00-13:00 , 16:00-17:00 Thursday, 31st August 11:00-12:00 , 15:00-16:00

2023年8月31日(木)

さてEdinburgh四日目、AM2023も三日目である。 昨夜はコンサート会場行きのバスに乗って(バスが来るのが遅れたり途中で道路工事とかあって大幅に遅れたがよくあること)、Merchiston Campusのコンサート会場に行った。 いきなりアタウと久しぶりの握手を交わして、ワインなどいただきつつ、とても充実した時間を過ごせた。 5作品のコンサートだったが、いやいや多種多様、流行りのネット越しセッションがあるかと思えば古典的な電子音響音楽あり、Leap Motionでおじさんが舞った身振りからディスコサウンドが鳴ったりした。 そしてトリのTanaka Atauであるが、やはり最近開発した新しい筋電センサを活用して、テーブルの上にはパッチコードがジャングル化しているMIDI制御アナログシンセが陣取る、というスタイルだった。 実際にはその後ろにMacBookがあって、Max8が全ての筋電情報その他を処理しているのだが、見せ方としては、アナログシンセのボリュームつまみを回してライヴ音量調整することを採用したのだ。 しかし、「耳たぶセンサで心拍をセンシングしてビート音を出す」・「(ヨガの訓練をした結果として)その心拍を遅くしたり戻したりする」・「生の筋電サウンドを音源として使う」という今回のアタウの表現は、なんか僕もどこかでやっていたようでデジャヴだった。 トリにふさわしく圧巻のパフォーマンスだった。

時差ぼけがきつくて今朝になってもまだまだ遅寝早起きが続くので、ホテルのWiFiから昨日までの写真を フォトレポート のページに上げてみた。 もう今回はピンボケとかを外すこともなく(InstallationもConcertも暗い会場なので仕方ない)、全部ベタ並べである。 冒頭に、Concert会場で久しぶりに再会したアタウとの写真を置くだけで嬉しくなった。

今夜のDinner会場である「The Cave」は、Googleマップで調べてみると最寄りのバス停が「South Bridge」なのだが、どうもバスの 走る道路の下にある道(なのでBridge)からしか行けないようで、早めに現地に行ってみる必要がありそうだ。 ホテルへの帰途については、この「South Bridge」を通る3番のバスが、ホテル前のバス停の1つ前で別の方向に行くことを確認して、(1)3番に乗ってこのバス停で降りる、(2)Prices Streetを3番も4番も通るので、3番を降りて4番か44番に乗り換える、といういずれかで対応することにした。

Paper Sessionが始まってみると、やはりプレゼンは「要旨」だけ簡単にトークして、その場では質疑も何もなくて、全ては発表ごとにコーナーがあって、そこで質問でも議論でもデモでも何でもあり・・・というものだった。 このスタイルの学会/国際会議はこれまで経験が無かったのだが、なかなか上手いシステムであると感心した。 要旨プレゼンが終われば皆んなそれぞれのコーナーに行くのだが、僕はInatallationの部屋で内職が続けられるという、こちらもまずまず美味しい対応が出来た。

そして午前の1時間ちょっとの間にまたまた計10人ぐらいが来てくれた。 11:50頃になってTanaka Atauを含めて御一行様が来たのだが、12時からKeynoteなのでちょっと尻切れになった。 さすがのアタウ、初めての難しいセンサのコントロールも短時間にマスターしていた。 残りは15-16時のスロットとなったが、尻切れ組はなんだか来る気マンマンで、どうもリベンジに来てくれそうだ。 ランチがあり、午後のPaper Sessionが始まったが、14時といっても身体時間は22時なので、なかなか強烈なJet Lagに襲われた。 どうも時差がずれたまま数日が経過して、そのまま帰れば元に戻る筈なのだが、過去の例としてはそんなに上手くはいかないのだ。

2023年9月1日(金)

さてEdinburgh五日目、AM2023は最終4日目なのだがプログラムは午前だけとなっている。 そのPaper Sessionのテーマは「空間音響」であり、これは初日のWorkshop2と同様に僕の中でのpriorityが低いために、Installation発表を30分だけと予告していたのも取り消して(昨日と一昨日の2日間、午前午後それぞれ1時間のスロットに多数の来場者があったのは大きな収穫)、会場には行かないと決めていた日である。 さすがに3日目になって深夜/早朝の目覚めが減ってきて、起床は十分に寝た感じでの午前5時となった。 毎日、晩にホテルに戻ってくれば何もせず寝るので、この日記の記載は「前日はこうだった」という形になるが、早朝に目覚めた時に作業しているので、まぁ1日ぐらいの誤差は多めに見て欲しい。 天気を見てみると、短い時間に雨が降る可能性はあるものの、まずまずの好天であり、まだ暑いらしい日本に比べれば天国のようなEdinburgなのだ。

その昨日については、午前も午後もInstallation展示発表にたくさんの人が来てくれて、過去のSketchingでのデモ展示との違いが鮮明になった。 Sketchingの参加者は錚々たる研究者/エンジニアなのだが、専門は「音楽」「サウンド」というわけではない。 そこでPAW-eightを使った"Deep Space Game"を体験していると、まぁインタラクティブ・マルチメディアを楽しむ普通の人たちなのだった。 ところがAMというのは、Audio Mostlyということなので、まず第一に「サウンド」に重点があり、さらに「音楽関係」の人も多い。 そこで、PAW-eightを操作している様子( フォトレポート に多数あり)を、 Sketching2019のデモ と比較すると、Sketchingの「笑顔」と違って、圧倒的に「真剣」なのだった。 センサとのインタラクションや、生成されるサウンド/グラフィクスに真摯に向き合って、この作品の深遠な世界をちゃんと理解してくれたのは、まさにAM2023ならではの事だろう。

そして昨日の晩は、Edinburghでも有名な「The Cave」でのGala Dinnerを楽しんだ。 その様子はまぁ、 フォトレポート にたくさんある。 そして、11月からヤマハのインターンシップに来日する、という学生?院生?と知り合って(名刺が無いので名前は失念)、もしかすると Final Lecture/Workshop by YN のライヴに来てくれるカモ・・・という話になった。 せっかくなので国際文化学科に働きかけて、何かトークでもしてもらえたら面白いかもしれない。

そういうわけで、今日は渡英前から仕込んでいた上の2件、「フォース橋クルーズ」と「ビール工場見学」というお楽しみになる。 たぶんこの日記に追記するのは、またまた明日以降になるだろう。

2023年9月2日(土)

Edinburg最終日、帰国日となった。 夜中に目覚めても起きず無理に遅くしてきた起床時刻はようやく午前6時頃になったが、これで帰国後の時差ぼけ(東に行くので逆方向よりキツい)も覚悟する必要が出てきた。 昨日はほぼ予定通りだったが、AM2023にちょっちだけ出るという時間帯が無くなったので、事前に購入していた以下の「Hop-On, Hop-Off」バス(どこでも乗り降り自由の2階建て観光バス)のブルーのラインの始発に乗り込み。2階席のうち前半分がに屋根がある最前列に陣取って一周した。

そして、「フォース橋クルーズ」と「ビール工場見学」はそれぞれ、 フォトレポート にあるように無事に堪能できた。 いずれもCity Centerから1時間ほどバスに乗って現地に行く、という「遠出」なのでなかなか出来ないことだが、 Stewart Breweryはちょっと冷や汗ものだった。 バス停から現地までのGoogleMapをプリントしていたのだが、この欠点は道路の両側にあるバス停のどちらで降りたのか、という情報が欠けている事である。 確率は1/2なのだが、「バス停からちょっとの道を入る」という指示に対して、ちょうど現地で両方ともその「バス停からちょっとの道」があったので、事前に勝手に自分が思い込んでいた方向に行ったのだが、それが間違いだった(^_^;)。 300m以上、だいぶ進んで気付いたので、ここで一瞬だけ途方に暮れたが、レンタルWiFiルータを起動して、iPadでいつもはOFFにしているLocationをONにして、何年かぶりにGoogleMapアプリを起動すると、目的地と現在地が表示されて、安心して元のバス停に戻り、反対側の正しい入り口から徒歩で7-8分という現地に無事に到着できた。

起床してから1時間ほどで、この写真データまでをサーバに上げたので、今日はこれからCity Centerに出て、レッドラインかグリーンライン(ほぼ同じルート)に乗って一周したら、ぼちぼち空港に行ってみる予定である。 その後はWebを改定する余裕もなさそうなので、 フォトレポート の追記、この日記の追記、いずれも帰国後になりそうだ。

2023年9月3日(日)

さて、まず時計を見ると午前10時過ぎ、ここはブリュッセルを飛び立って約6時間、成田まであと約7時間、ウラル海上空を過ぎてアフガニスタンからモンゴルのあたりを飛んでいる機内である。 いつものように「ストレッチ+冷たいオレンジジュース+ブラックコーヒー」で強制的に目覚めて、ここからはもう寝ない(英国の身体時間だと午前2時あたり)という覚悟なのだ。

昨日の出発日についてはレッドラインで一周したぐらいだが、その車内のイアホンを日本語にしていたので知ったのは、City Centerのメインストリートを「プリンセスストリート」とずっと思い込んでいたが、これはPrinces Street、つまり過去のある時代の「2人の王子」から来ている、ということだった。 PrincessとPrincesとの違いはカタカナの日本人には見聞きしただけではわからないのだ。 そこで機内での作業としては、この日記を最初から見直して、この部分のバグを取ることからスタートして、HTMLを最初から全部ザッと眺めることになった。これまで何度となく海外出張してきたが、今回まったく初めてとなった事としては、「両替してきたポンドを全く使わず円に戻す」という新鮮な事実である。 これまでの出張でももちろんカードを使ってきたが、最近はさらに使用頻度が高いようなので、今回は両替も少なくして「3枚の50ポンド紙幣」だけを持って出国した。 そしてそのままお財布に日本円と並んで入っていたまま、つまりこの1週間、ズボンのポケットにお財布を入れているものの、小銭入れを含めて「お財布を取り出す」という行動がただの一度もなかったのだ。 これはほぼ、最近の日本での僕の日常と同じである。

老若男女を問わず、市民はバスに乗る際には、定期カード、バス用アブリ、タッチ対応クレジットカード、のいずれかをそれぞれのリーダに「かざす」事を繰り返していた。 定期でなく市内(広範囲)でバスに乗る場合、1日の最初にバスに乗ると2ポンド、もう1回乗るとまた2ポンド、ところがそれ以上はその日に何度乗っても上限4.8ポンドであり、普通はタッチ式クレジットカードは使った瞬間に決済されるのに、この4.8ポンドは夜中にまとめて1日1回決済されるようになっているのだ。 どんな店でも、カフェのコーヒーでも小額の買い物でも何でもカードでOK、ということで、小銭を準備する必要もなくなっていた。 レストランのチップは、カードリーダの画面で自分でチップ額を選ぶ(ゼロという選択肢もあり)というものだった。 この変化については、路頭にあちこち座り込んでいる物乞いの人たちが一番の被害者かもしれない。 というわけで、成田に帰国したら両替するのだが、結局、「円→ポンド」の手数料と「ポンド→円」の手数料だけが消費されることになった。 ただしこれは去年のチェコの例(チェコはまだまだ現金主義)があるので、あくまで英国での事情ということだ。

2023年9月4日(月)

帰国翌日、もう今日は朝イチからお仕事していて、まず午前中に出張報告書類を提出、Amazonから届いていた部品の受領手続きなどを済ませて、最終日のデジカメのデータまで加えて フォトレポート の完成版をWebにアップした。 過去にあったパターンで、この日記に後からフォトレポートの写真リンクを入れたりして修正追記するのを今回は省略して、ひたすら前を向いて生きていくことにした。

そして引き続き、これはこの日記を見ている人だけの裏情報として、2000枚弱の全写真が並んだ フォトレポート全部版 (軽いブラクラ(^_^;))も作ってWebにアップした。 さらに、この全部版から、Installation作品の展示風景だけを抜き出した オリジナルI/Fに真剣だったりウケたりする人々の笑顔 というページもWebにアップした。 これは2015年のSketching2015とSI2015と2019年のSketching2019では「オリジナルI/Fにウケる人々の笑顔」というタイトルだったのに対して、今回初めて「真剣な人々」が加わっているのがポイントである。

そして、現地で仕入れたHDMCカードリーダの挙動が不審なのでバックアップせずにカメラ内に入れたまま持ち帰ったデータを無事に取り込んで、 Tanaka Atauのライヴ という動画と、その前半にトークしていたものまで含めた Tanaka Atauのライヴ(full version) という動画をYouTubeに上げた。 リンクはこの日記からだけにしておこう。

さらに、今回の英国ツアー中に寿命となったデジカメを受けて、一緒に持って行ったデジカメが引き継いだものの、最大ズームで見えてきた塵や埃を除去するために、 このように また久しぶりに分解清掃をした。 過去のデジカメ修理については、記録が ここ と ここ と ここ と ここ と ここ と ここ と ここ と ここ と ここ にあった。

2023年9月5日(火)

帰国翌々日となったが、深夜に目覚めたり午後に一瞬眠くなったりすることはあっても、たかが数日という期間のため、時差ぼけはそれ程ではない感じであり、今日の午後にはリハビリを兼ねてJoyJoyヒトカラに行く予定である。 この日記の「2023年8月29日(火)」のところ、Workshop1に参加したところの最後あたりに、「スタートから45分のイントロダクションでは、Web版テキストの入り口で多くの簡単なスクリプトが紹介されたが、それを見て打ち込む余裕が無かったのは残念である」と書いていたのだが、その後、本人から イントロダクション部分 を入手していたので、ここからそのスクリプトは発掘可能(PDFなのでコピペで再打ち込み不要)である・・・と思い出した。 こうなると、どこかで「SuperCollider・復習大会」をやる事も重要なので、ここにメモしておこう。 そして1週間以上のインターバルとなったのでGuitarを弾いて指の感覚を思い出した後、昨日の フォトレポート とその派生版(全部版・「人々」版)に続いて、上のような情報を追記してWebにアップした。 これらはHTMLを加工して、オリジナルの置かれている場所に相対リンクを張るだけで、オリジナルの写真が無駄に重複散在していないのがポイントである。 長い手間をかけて、僕のサイト[nagasm.org]の内部は全てのリンクが相対リンクになっているので、これが可能なのだ。

2023年9月7日(木)

昨日の午後にはM2・王さんの新楽器に向けてのアポがあり、 このように 本体上部のアクリル板に4つのSHARP赤外線距離センサを取り付けて、Arduino Microのプログラムにアナログ入力情報をコントロールチェンジのプロトコルとしてホストMax8にMIDI転送する部分まで完成させた。 照度センサのための光源として白色LEDを増設するのは来週となったが、Arduino周りのファームウェアはとりあえずこれで完成であり、王さんの作業はいよいよ「作曲」の続きとなってくる。 これまで制作してきたサウンド生成、グラフィック生成のMax8プログラムに対して、新楽器というインターフェースから届くリアルタイム・パラメータをどう「マッピング」していくか、というのがComputer Musicにおける作曲の重要なポイントなのだ。

そして今日は、何度か延期されてきた「H2A47号機打ち上げ」がYouTubeで生中継されるというので、久しぶりに眺めてみた。 なんせ前回、この日記の Part16 の「2023年3月7日(火)」のところで、「H3ロケット初号機、発射失敗 搭載衛星を軌道投入できず」という瞬間をライヴで見てしまっていたので、まさかH2では大丈夫だよな・・・と思いつつも、若干の不安があったのだ。

なんか現地からの中継映像とかにはトラブルがあったものの、なんとか無事にここまでは成功して、1時間後ぐらいにはYAHOOニュースでも「H2A47号機打ち上げ成功 日本初の月面着陸目指す小型実証機「SLIM」など軌道投入 鹿児島」というのが流れてきた。 まぁ、当然と言えば当然なのだが、とりあえず、良かった。

そしてネットからは『布袋寅泰 ディープ・パープル「Highway Star」のカヴァーのミュージックビデオ公開』というので こんな動画 の情報が流れてきたが、いやいや、これはイケナイ(;_;)。 ネットでも、「なんだろう・・・これじゃ無い感満載」・「小泉今日子がカバーしたフィンガー5の個人授業みたいなガッカリ感w」・「途中でギブアップした」・「思ったより酷え」・「80年代風?」・「キーボードソロなし・オクターブ下げた念仏ボーカル・ドライブ感なし」・「ギターソロの一番肝心な部分がコピーできてないな」・「こんな酷いカバー初めて聴いたわ」・「スゲー酷いなこれ」・「期待して見たのにガッカリ感が半端ない」・「音が軽すぎてコレじゃない感が凄い」・「誰も得しねぇ」・「微妙なもん出したな」・「リスペクトというか愛が無い感じだな」・「誰か止めてやれよ」・「若いコが弾いてたら温故知新で偉いねってことになるが60超えた人だと中坊の時の練習曲をじじいの今やってどーすんのって話で終わる」・「うーん、いまいち」・「イントロ我慢してたが!お経唱えだしてから止めた」・「違うわこれ」・「MVがダサ過ぎて笑った」などと散々だった。 やはり、いくら天下の布袋でも、これは駄目だぁ。 現代の若者も誤魔化されず、オリジナルの これを聴け と言いたい。

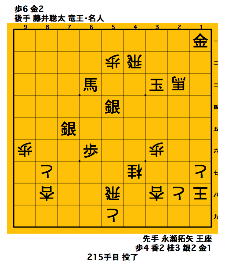

そして、ようやく先日の王座戦第1局の詳しい解説記事が出てきたので、 棋譜 を追いかけてみたが、いやいやこれは凄い。 なんという凄い将棋なのか、二度も三度も棋譜(プレイヤー)を堪能してしまった。 これは、次の対局(藤井が後手番)が楽しみになった。

2023年9月8日(金)

会場が「八王子」、そして日程が来年の「2024年1月20日(土)、21日(日)」とだけ会員に告知されていた、日本音楽即興学会の第15回大会の「発表募集要項」が会員に届いた。 一昨年はオンラインでの発表、そして去年はCOVID-19が明けてハイブリッド開催だったものの某企画(大学時代の同窓会合宿)のため欠席していたので、ここは久しぶりにリアル参加をしたいと、既に宿だけ予約していたものである。 会場は 八王子市学園都市センター というところで、八王子駅から徒歩3分と至便なところで、晩にはそのスグ近所の Match Vox というライヴハウスで「パフォーマンス発表」をするらしい。 そこで、僕が過去に日本音楽即興学会で発表した記録を以下にまとめてみた。まぁ、ライヴComputer Musicをやっている限り、どうやっても「即興」に絡めたネタとする事は可能なのだが、せっかくEdinburghに行ってきたことだし、音情研もしばらく開催が無いので、ここはAM2023に絡めたテーマとしてみたい。 「大会テーマ:即興演奏の身体化」ということなので、ここはAtau Tanakaのライヴの紹介というのもそのものズバリ、と決めた。 関連して「Sensor Band Atau Tanaka」と検索すると、 Sensorband と The Digital Musician : Atau Tanaka と Prof Atau Tanaka という情報と、 ★ ★ ★ というYouTube動画リンクもゲット出来てしまった。

- 「Computer Musicにおける即興の事例紹介」、 2009年9月20日『日本音楽即興学会 第1回大会』(神戸大学)

- 「『それはよい即興、これはわるい即興』なのか、『それは即興であり、これは即興にあらず』なのか」、 2010年9月18日『日本音楽即興学会 第2回大会』(神戸大学)

- 「コンピュータ音楽/電子音響音楽における即興と評価の事例紹介」、 2011年9月18日『日本音楽即興学会 第3回大会』(神戸大学)

- 「「ライブ映像の作品」と「ライブ作品の映像」について考える」、 2012年9月23日『日本音楽即興学会 第4回大会』(神戸大学)

- 「その場で楽器を作って演奏したっていいじゃないか」、 2014年12月14日『日本音楽即興学会 第6回大会』(京都精華大学)

- 「バイオフィードバック楽器演奏とウェルビーイング」、 2015年10月31日『日本音楽即興学会 第7回大会』(神戸大学)

- 「『筋電センサ/脳波バンド/触覚センサ』楽器と即席即興集団による音楽パフォーマンスについて」、 2016年11月12日『日本音楽即興学会 第8回大会』(川崎医療福祉大学)

- 「自動運転車のためのリアルタイム作曲システムに必要な音楽ヒューリスティクスと即興性」、 2017年12月2日『日本音楽即興学会 第9回大会』(京都精華大学)

- 「即興的コンピュータ音楽における『現代音楽』の意義」、 2018年12月8日『日本音楽即興学会 第10回大会』(エリザベト音楽大学)

- 「テクノロジーによる即興の支援 --- 楽器が求める即興と様式が求める即興」、 2019年12月1日『日本音楽即興学会 第11回大会』(尚美学園大学)

- 「ライヴ・サンプリングの与える臨場感と即興感について」、 2022年1月9日『日本音楽即興学会 第13回大会』(オンライン)

そして1時間ほどあれこれかけて、上のような形に発表申し込みを完了してしまった。 日本音楽即興学会大会では、このように出したら発表が決定するわけではなくて、「採否は大会実行委員会が審査します. 結果の通知は12月中頃までを予定しています」という事になっているのだが、なんせ即興なので、トンデモ系の応募をそのまま受け入れないためのフィルタが必要なのだ。 まぁ、たぶんOKだということだが、これは結果通知が届いてから、発表の準備をしていくことになる。タイトル Embodied Sound in the Virtual 概要 筆者はこれまで、即興を中心とするライヴComputer Musicの領域で、生体情報センシング(筋電/脳波/呼吸など)による 「即興演奏の身体化」を一つのテーマとして追求してきた。1990年代後半から2000年頃に3世代にわたって開発してきた 筋電楽器"MiniBioMuse"シリーズは、友人のAtau Tanaka氏(Sensor Bandで有名)[1]がStanfordで開発した筋電楽器 "BIOMUSE"に触発されたもので、筆者の第3世代"MiniBioMuse-III"(世界各地で公演)は同氏からも賞賛され、その後も ずっと交流を続けてきた。 本発表では、筆者が発表参加した国際会議"Audio Mostly 2023"(英国・エディンバラ)[2]のテーマ「Embodied Sound in the Virtual (バーチャルにおける身体化されたサウンド)」に関する2つの報告と共に議論してみたい。その第一は筆者が Installation部門で採択された作品"Deep Space Game"(マルチチャンネル触覚/触感センサを用いたインタラクティブ・ サウンド・インスタレーション)の展示発表の場での参加者の特異なリアクションに関する考察であり、その第二はAtau Tanaka氏が Music部門で採択された作品"Myogram Modular"での新しい筋電情報パフォーマンスのアプローチについての考察である。 [1] https://www.musicainformatica.org/topics/sensorband.php https://www.andrewhugill.com/thedigitalmusician/tanaka.html [2] https://audiomostly.com/2023/

2023年9月10日(日)

Edinburgh2023 から帰国してちょうど1週間、時差ぼけもようやく完全に抜けた。 Final Lecture/Workshop by YN のページに関しては、 Googleフォーム にまた1人、新たな記入を確認できた。そして今日は、SUAC2期生の同窓会という予定がある。 今年は何故か、11月にも「4期生の同窓会」という予定があるが、こちらは2期生であり、調べてみると、ちゃんと9年前にも上の3番目のように開催されていたと判明した。 そこで、当初は持っていくつもりのなかった1106のデジカメを持参することにした。

- 送別会と同窓会 (2006年5月)

- SUAC同窓会パーティ (2010年4月)

- 2期生「卒業10周年」同窓会 (2014年8月)

2023年9月11日(月)

「アレ」に向けてのマジックが一昨日はM10だったのが昨日は一気にM7に減り、今朝はM5になっているという今日この頃である。 9月11日といえばセプテンバーイレブン、去年はちょうどアルスエレクトロニカに行っていて、 この日記のPart15 の「2022年9月11日(日)」のところにちらっと書いていた。 そこに書かれていたのは、COVID-19前、ICEC2018(ポーランド)に向かうドイツで、 続・Max7日記(7) の「2018年9月11日(火)」に書いていたという情報で、そのセプテンバーイレブンについてみっちり整理した情報は 続・Max7日記(2) の「2017年9月11日(月)」のところにある、というものだった。 たしかこの2017年は前年のSabbatical2016の反動で、唯一、海外出張に行かなかった(ので北海道の一人旅[稚内・礼文島・利尻島]に行った)年だった。 いやいや、日記シリーズもどんどん深くなっているのだなぁ。(^_^;)

昨日は このように 2期生「卒業20周年」同窓会があった。 この学年は何だかよく結び付いていて、この同窓会は 前回の同窓会 に続いて二度目であり、まぁそれぞれの顔はそれ程変わってもいなかった。 みんな「三十路」から「アラフォー」へと進化していた。 そして僕はその後、フラフラと駅まで歩いていき、 浜松クラフトビールフェス に行って、美味しいビールを堪能した。 こういう休日も、いいものである。

2023年9月13日(水)

昨日は終日、王座戦第2局を見ていたものの夕方までずっと50%ずつで帰宅して、今朝になって「藤井入玉で勝利」というのを知った。 さらに今朝の朝刊では「一気にM3になった」というのもあって、ちょっと風雲急を告げてきた。 さすがに終盤はダラダラするだろう・・・と来週の月曜と火曜に予約していた大阪の東横インをキャンセルして、今日の結果が「M1」あるいは「M2」であればもうXデーは明日だ、という事で、急遽、大阪・なんばの東横インを予約した。 もしかすると、あの「ひっかけ橋」から川に飛び込むという風景をリアルに見るのかもしれないのだ。

3限アポのM2・王さんの予定も依頼して2限に移動し、午後から大阪に向かう体制は整った。 さらに、ここには詳しく書かないもののとても重要な情報が2件届いてメイルの返信に追われ、さらにAM2023で出会った「11月末から3月までYAMAHAにインターンシップに来る」という学生(Queen Mary University of Londonの博士課程)のメイルも届いて、朝からメイル対応に追われる日となった。 なんと王座戦は214手とのことで、まだ午前には「棋譜データベース」に載っていなかったが、午後にはJoyJoyヒトカラ6時間に行く予定なので、棋譜を眺めるのは明日になるかもしれない。 以下のわかりやすい図もネットに流れていたのでここに置いておこう。

研究室ページにあった甲子園行きの情報を発掘したのが上であるが、過去に発掘できていなかった一番上の「球場に入れず外で飲む」というのが、どうやら明日のかたちに一番近いことになりそうだ。 新幹線には予約ナシで飛び乗るつもりである。 ただし、今日マジックがまったく減らなかった場合には、明日の朝に全てをキャンセルして大阪には行かない。 そしてその場合の明後日の広島についても、勢いでホテルの予約だけはしておいた。 市内ホテルは全て満室なので、取れた東横インは広島からJRで40分であるが、まぁそんなに遠くない。 全ては勢いなのだ。

明日の朝イチで見える場所に、「大阪行く→広島キャンセル」・「大阪行かない→大阪キャンセル」という2枚のメモを作って置いていると、午後になってようやく 棋譜 がネット上に載ったので、とりあえず二度ほどじっくり追いかけて堪能した。 上の 投了図のようにメタメタに入玉し合っている乱戦で、これは「名局」とは違うのだが、両者の気迫が十分に伝わってきた。 これでタイに戻り、まだまだ次の対局が楽しみである。

2023年9月15日(金)

昨日は遂に、 このように 9月に入って一気の11連勝でマジックが消えて「アレ」が「優勝」となった。 まぁ、18年ぶりなので、これでいいのだ。

2023年9月16日(土)

昨日は大阪から帰ってきて、なんとなく気が抜けて幸せな雰囲気で一日が終わった。 寝不足だったようで(記憶が無いがホテルに帰ってビールかけ中継とかを見ながらワインを1本、空けていた)、昨夜は爆睡した。 今日は、今月末にある「わたるさん送別オフ」という謎の儀式のために、William ByrdのAve Verum Corpusの楽譜をササヤに注文しようかな・・・と思ったら、なんといい時代なのか、6種類ものバージョンの楽譜 ★ ★ ★ ★ ★ ★ がゲット出来てしまった。 今回は僕はたぶん この時の演奏(2001) のSopranoでなくAltoを歌うことになると思うが、この曲はさんざんアカペラでやってきたので、初見で行けるという確信がある。

2023年9月19日(火)

先週は「2023年9月13日(水)」の日記を書いた後でJoyJoyヒトカラ6時間で61曲を完走し、その翌日には大阪に行って 18年ぶりの「アレ」 を見届けて・・・という激動の日々を過ごしたが、いよいよ後期も近付いてきて、ぼちぼち気合いを入れる時期となってきた。 ただし今日は、またまた午後からJoyJoyヒトカラ6時間であり、発熱欠席で1週スキップしたM2・王さんの新楽器の完成は明日に予定している。

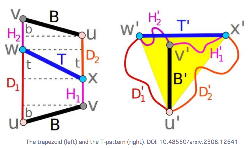

ネットからは メビウスの輪を作る材料の帯に求められる最低限のアスペクト比は? という面白いネタが届き、本当にいい時代だが、 論文 もゲット出来てしまった。 メビウスの輪を切り開いた「台形」の「帯」としてのアスペクト比は「√3」となるらしい。 これは印刷して、また何かの待ち時間(ちょうど週末には7回目のCOVID-19ワクチン集団接種会場に行く)に読むことにした。

そして久しぶりに音楽情報科学研究会のページを見てみると、「第139回研究会(30周年記念イベント)、日程:2024年3月1日(金),2日(土)、場所:はこだて未来大学」と載っていて、日時が確定していた。 こうなれば今年の1月のNLP 4回目の函館 とほぼ同一の旅程となる。 なんせセントレアから函館のANAフライトは1日1往復のAirDOしかないので、前泊・後泊を加えて3泊4日の旅程となるしかないのだ。 さっそくホテルを予約し(前回の宿のちょっと隣のスマイルホテル、未来大へのバス停は同じ)、次にANAのサイトに行ってフライトを予約して座席を指定し(往復とも[2D]というほぼ最前列)、いったんANAマイレージの10000マイルからANA12000コインに変えて、残りはカードでの支払いまでを完了させてしまった。 函館まで片道フライト1万円なら、まぁ気合いの自己負担となっても甘受できるレベルである。 宿とフライトさえ押さえれば、海外出張でも国内出張でも、ほぼ準備完了なのだ。

JoyJoyに出かける前にフト思い付いて Final Lecture/Workshop by YN のページを見てみると、なんと Googleフォーム にまた1人、新たな記入を確認できたのだが、初めてのケースとして、この人の名前に見覚えが無かった。 これはいよいよ、面白くなってきたかもしれない。

2023年9月20日(水)

昨日のJoyJoyヒトカラでは、いつも持参してチェックを入れつつ(同じ曲をまた入れないため)歌う このリスト を、先週の大阪行きの荷物に残していたために「忘れる」というピンチに遭遇した。 しかし部屋でJoyJoyのフリーWiFiに繋いで、スマホのブラウザを起動して このリスト に行き着くことで、とりあえずの危機を逃れた。 ただしA4でプリントしている「紙」に比べてそれぞれが2行に折り返されて見にくく、いちいち歌った曲を手書きでメモするという面倒なこともあり、なんとか5時間で55曲を走破したところで早めに帰宅する事になった。

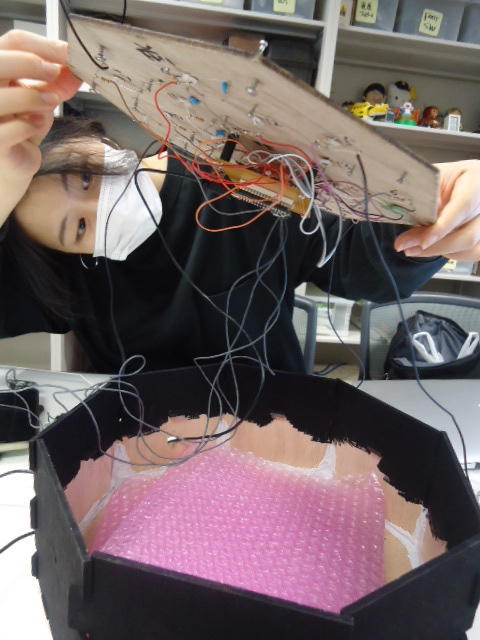

そして今日は風邪も治った王さんがやってきて、 このように 無事に「新楽器」の電子関係が完成した。 あとは個々の配線をうまく片付けて、手に持って振り回す動作に負けない/10数個のパチンコ玉がガラガラと動いても負けない、という「楽器」に上手く組み立てるのは、王さんが下宿で頑張ることになる。 ゼミの皆んなからの近況報告は、心配していないと言いつつ内心もっとも心配している吉田さん以外の全員から届いて、いよいよ後期が近付いてきた。

2023年9月21日(木)

ゼミの皆んなからの近況報告は、本命の吉田さんから「とりあえず内定した会社」に「決定」していた[※ 大学の就職室に連絡していなかった]と判明して、まぁ、一安心である。 そして、同僚の中川先生からは「添付の通り、「大学共同授業」という一般市民等を対象とした、静岡県7大学が共同して実施する講座があります。自身はその中で1回分を受け持つのですが、全体のテーマが「コロナ禍」になります。そのため、自身の担当回は「コロナ禍でデザイン系授業はどのような取り組み・工夫をしたか」というのを取り扱おうと思っております。そこでお願いになるのですが、先生がコロナ禍でおこなった授業施策や工夫等を御教示頂けないでしょうか…」というメイルが届いた。

憎っくきCOVID-19であるが、ここはいい機会だということで、2時間ほどかけて過去のあれこれを調べて、以下のように返信した。 これで中川先生の講演に役立てば、嬉しい限りである。

いやいや、こうして見返してみると、なかなか頑張っていたのだなぁ・・・と感慨も深いが、何よりCOVID-19によってアカペラが突然に終了してしまったという悔しさは一生、忘れないのだ。全国的に全ての大学でコロナのために全講義がオンラインになったのは2020年度の前期です。ここで私が担当したのは以下の3つの科目です。 基本的には、そこで初めて行ったことは以下の教材ページを辿っていただければ全て書かれています。 基礎演習E https://nagasm.org/1106/kiso_E/index2020a.html サウンドデザイン https://nagasm.org/1106/sound/index2020.html 音楽情報科学 https://nagasm.org/1106/macs/index2020.html 私の担当する専門科目では「Max8」を使いますが、これはSUACが大学としてライセンスを得ていて、学生のPC(Win/Mac)では体験利用の1ヶ月を超えると データが保存できなくなります。しかし、世界中の教育機関/研究機関が同じトラブルに遭遇したので、開発元の米国Cycling'74社は、「アカデミック登録 している機関には9月末まで限定のライセンスを個別に発行する」という対応をとりました。 私は直接、開発元と英語でやりとりして、受講する学生は、それぞれ下宿/自宅のパソコンにこれを入れてリモート学習しました。以下がその模様です。 https://nagasm.org/1106/Max8_COVID-19/index.html 「サウンドデザイン」と「音楽情報科学」では、毎週、YouTube動画の教材を「無編集・一発撮り」で作って、詳細に用意しました。また学生からのレスポンスに いちいち個別にコメントしました。考えてみると、このの2020年前期の教材ページが、これまで24年間のSUAC教育の中で、いちばん中身が「濃い」です。 「基礎演習E」でも、 https://www.youtube.com/watch?v=cN5JWlJGH00 https://www.youtube.com/watch?v=Fp995_st7So というような作品を、学生は自宅で作りました。制作を支援して作ったブツを、構内立ち入り禁止のため、守衛所のところに来てもらって手渡ししました。ゼミ4回生も https://www.youtube.com/watch?v=kgrQtfQnpk0 というようなものを自力で作りました。 これとは別に、現在ゼミでM2の王さんですが、モロにCOVID-19の被害を受けました。2019年の9月に、私の研究生としてSUACに来たい・・・と来日して面接して、 年末の教授会でOKとなりました。ところが来日しようとしていた時にコロナで日本の扉が閉じて、ずっとZOOMでゼミに北京から参加し、さらに上記の専門科目 「サウンドデザイン」・「音楽情報科学」もオンラインで受講して、課題まで全て出しました。ZOOMゼミの様子は、 https://nagasm.org/ASL/Sketch04/index.html の「2020年4月17日(金)」から始まっています。 ゼミではいつも、最後に全員の写真を撮ったので、これを探してみると、この日記の 「2020年4月18日(土)」・「2020年4月19日(日)」・「2020年4月22日(水)」・「2020年4月25日(土)」・「2020年4月29日(水)」・「2020年4月30日(木)」、 https://nagasm.org/ASL/Sketch05/index.html の「2020年5月7日(木)」・「2020年5月13日(水)」・「2020年5月20日(水)」・「2020年5月27日(水)」・「2020年6月3日(水)」・「2020年6月10日(水)」・ 「2020年6月17日(水)」・「2020年6月18日(木)」・「2020年6月24日(水)」・「2020年7月1日(水)」・「2020年7月8日(水)」・「2020年7月15日(水)」、 https://nagasm.org/ASL/Sketch06/index.html の「2020年7月22日(水)」・「2020年7月31日(金)」・「2020年8月5日(水)」などと毎週のゼミに参加して、その間に研究生としての指導をしてきました。 そして前期の大学院入試では、これ以前も以後もないのですが、「リモートで北京からSUAC大学院入試」を受ける、ということになりました。 これは、前期中ずっとリモートで研究生として学部専門科目を履修したこと、毎週のZOOMゼミも全て参加してゼミ生と交流したことも加味して、大学院教授会で特例と して認めていただきました。試験にあたっては、他の受験生との公平性や不正防止のために岩崎先生や的場先生に苦労いただきましたが、無事に合格しました。 これを受けて、来年度は院生となるということで、後期もゼミ生とZOOMで交流しました。 以下にその記録があります。 https://nagasm.org/ASL/Sketch06/index.html https://nagasm.org/ASL/Sketch07/index.html https://nagasm.org/ASL/Sketch08/index.html ところが、いざ来日しようとしたところで、2021年春に https://nagasm.org/ASL/Sketch09/index.html からのように、ベータ株?で再び日本の扉が閉じて、準備していた王さんの来日はNGとなり、入学と同時に休学して、この1年間はずっとZOOMでゼミに参加しつつ、 こっそり院生としての指導もしてきました。夏休み中もZOOMで繋がってきました。 https://nagasm.org/ASL/Sketch10/index.html https://nagasm.org/ASL/Sketch11/index.html https://nagasm.org/ASL/Sketch12/index.html そして2022年になって、ようやく2ヶ月遅れながら「扉」が開いて、1年休学の後に本当に大学院入学となりました。なので王さんの学籍番号は一人だけ、上の学年です。 https://nagasm.org/ASL/Sketch13/index.html の「2022年4月13日(水)」・「2022年4月20日(水)」・「2022年4月27日(水)」までは王さんは北京からZOOMでしたが、この日記の「2022年5月11日(水)」で 遂に、ゼミ写真のZOOM画面でなくリアルに1106研究室に来た王さんが写っています。 https://nagasm.org/ASL/Sketch13/fig3/020.jpg ゼミは一部学生はZOOM参加もOKとしたので、この時は吉田さんがZOOMで、なんかそれまでと違って、皆んなヘンな感じでした。 ここで1年遅れで王さんがM1となり、そこからさらに1年たって、いま2023年、王さんはM2となっています。 ・・・ということで現在に至っています。研究費から出していたZOOMライセンス(2200円/月)も解約しました。 コロナで全ての学会がオンラインになった時期には、出張に行けないので、ヤケクソのように発表を重ねて、例年であれば年に数回の学会発表が、この時期は年に 10件以上になりました。 https://nagasm.org/ASL/Sketch13/index.html の「2022年6月6日(月)」が再開第1号でした。 https://nagasm.org/1106/news6/20220604/real.jpg ・・・というようなところでしょうか。情報提供でした。

2023年9月22日(金)

ネットを彷徨っていて、フト到着したのは、電子情報通信学会の「電子情報通信学会 知識ベース」という「知識の森」というサイトだった。 過去にはハンドブックとして出版してきたが、電子情報通信分野は陳腐化が早いのでオンラインで・・・ということらしい。 さっそく「2群 画像・音・言語」の中に「9編 音楽情報処理」というのを発見して行ってみたが、いやいや、居並ぶ執筆者はほぼ全員、音楽情報科学研究会などでよく知っている方々だった。 さっそくそれぞれの中身を見に行ったのだが、残念ながら執筆が2011年あたりでもう相当に古いこと、そして紙面の限界からなんとも物足りないという印象が残った。 やはり、こういうのは現場で世界の先端と同時進行していくしかないのだろう。

昨日だったか、ようやくSUACの教職員MLに Final Lecture/Workshop by YN の案内を出したが、これを受けてか、 Googleフォーム にまた1人、新しい書き込みがあった。 これで計10人、まずまずのところだが、SUAC教職員は土日のイベントにけっこう淡白(いつも出かけてくる職場に休日まで出かけたくない?)なので、これ以上はあまり増えないのかもしれない。

2023年9月26日(火)

先週の土曜日にはCOVID-19ワクチンの7回目(XBB.1.5対応)を接種したが、これまでで最も腕の腫れが少なく、副反応の「ふ」の字も無いうちに過ぎ去った。 今日は午後にJoyJoyヒトカラの予定で、明日は眼科定期健診(散瞳眼底検査/視野検査)があったり金曜は工房大掃除/ガイダンスなどがあって、週末の「わたるさんオフ」を経て、もうそのまま来週は新学期(後期)である。

「断捨離」に続いてぼちぼち「就活」も始めているが、ここに来て初めての「壁」との格闘が始まった。 履歴書とか業績書を作るのに、所定の書式としてワードが提供されているのだが、これまで一度も自分のパソコンにワードというものを入れた事が無い(一時期、Macの経営が苦しくてMicrosoftがテコ入れしていた時期には、購入した新品MacにIEとかワードがdefaultで入っていたので、これを消す事からスタートしていた)のだった。 学会の場合にはたいていPDFなので、ワードのtemplateをMacのPagesにインポートして、多少の形式違いは大目に見てくれていたが、最近ではその「ズレ」が拡大していたのだ。 こうなると、いよいよ「ワードをインストール出来るところまで、Mac OSを上げる」しかない。

バージョン コードネーム リリース Mac OS X 10.0 Cheetah (チーター) 2001年3月 Mac OS X 10.1 Puma (ピューマ) 2001年9月 Mac OS X 10.2 Jaguar (ジャガー) 2002年8月 Mac OS X 10.3 Panther (パンサー) 2003年10月 Mac OS X 10.4 Tiger (タイガー) 2005年4月 Mac OS X 10.5 Leopard (レパード) 2007年10月 Mac OS X 10.6 Snow Leopard (スノー レパード) 2009年8月 Mac OS X 10.7 Lion (ライオン) 2011年7月 OS X 10.8 Mountain Lion (マウンテン ライオン) 2012年7月 OS X 10.9 Mavericks (マーベリックス) 2013年10月 OS X 10.10 Yosemite (ヨセミテ) 2014年10月16日 OS X 10.11 El Capitan (エル キャピタン) 2015年10月1日 macOS 10.12 Sierra (シエラ) 2016年9月20日 macOS 10.13 High Sierra (ハイ シエラ) 2017年9月25日 macOS 10.14 Mojave (モハベ) 2018年9月25日 macOS 10.15 Catalina (キャタリナ) 2019年10月7日そして、発掘して この日記のPart3 の「2019年12月27日(金)」のところに上のリストを発見し、とりあえずSierraはスグに消えたようなので、まずはその上のHigh Sierraを目指すことにした。 スケープゴートとして自宅に保管していたMac miniを再び研究室に持ち込んで、ポータブルHDMIモニタやLANと繋いで、Max OSX 10.11.6 (El Capitan)からHigh Sierraへアップデートするための作業を開始した。 アップデータのHelperがダウンロード出来てスタートしたが、「Installing: About 44 minutes remaining」との表示はおよそ20分以上も続き、ようやく「Installing: About 43 minutes remaining」と「1分」だけ減ったものの、その状態がもう15分ほど続いている。 時間学的にも、この「OSのインストーラが表示する『残り時間』について」というテーマで、何か考察が出来そうな世界であり、ここから果たしてどうなるのか、まったく先が見えない。 上のリストはCatalinaで止まっていた時代のものなので、この待ち時間にネットで調べて追加したものが以下である。

バージョン コードネーム リリース Mac OS X 10.0 Cheetah (チーター) 2001年3月 Mac OS X 10.1 Puma (ピューマ) 2001年9月 Mac OS X 10.2 Jaguar (ジャガー) 2002年8月 Mac OS X 10.3 Panther (パンサー) 2003年10月 Mac OS X 10.4 Tiger (タイガー) 2005年4月 Mac OS X 10.5 Leopard (レパード) 2007年10月 Mac OS X 10.6 Snow Leopard (スノー レパード) 2009年8月 Mac OS X 10.7 Lion (ライオン) 2011年7月 OS X 10.8 Mountain Lion (マウンテン ライオン) 2012年7月 OS X 10.9 Mavericks (マーベリックス) 2013年10月 OS X 10.10 Yosemite (ヨセミテ) 2014年10月16日 OS X 10.11 El Capitan (エル キャピタン) 2015年10月1日 macOS 10.12 Sierra (シエラ) 2016年9月20日 macOS 10.13 High Sierra (ハイ シエラ) 2017年9月25日 macOS 10.14 Mojave (モハベ) 2018年9月25日 macOS 10.15 Catalina (キャタリナ) 2019年10月7日 macOS 11 Big Sur (ビッグサー) 2020年6月22日 macOS 12 Monterey (モントレー) 2021年10月22日 macOS 13 Ventura (ベンチュラ) 2022年10月24日 macOS 14 Sonoma (ソノマ) 2023年秋リリース予定そして、調べてみると「Office for Macは、新しい順に3つのバージョンのmacOSでサポートされます。macOSの新しいメジャーバージョンが一般提供されると、Microsoftは最も古いバージョンのサポートを終了し、最新およびその前の2つのバージョンのmacOSをサポートします」との情報が出てきた。 ということは、まだ「macOS 14 Sonoma(ソノマ)」は出ていないので、現状だとHigh SierraとかMojaveとかCatalinaでも駄目で、「macOS 11 Big Sur(ビッグサー)」まで上げなければいけないようである。 手間もあるが、「1.4GHz Intel Core2」のMac miniがどこまで対応可能なのか、なかなか心配な作業が続くことになった。

この作業は このように 午前中いっぱいかかって、結論として、以下のような結果が出た。

もう一つの手は、この就活のために「安価なWindowsパソコン(Office付き)」を購入してしまうことで、まぁ新品でなく中古でもいいので、並行してそちらも調べていたのだが、この結果を受けて、いよいよこれしか道がなくなった。 いくつかの「解説サイト/比較サイト」(ショップやメーカと紐付けられているので注意が必要)から調べてみたが、またまた悩ましい状況である事が判明してきた。

- 現状、お仕事MacのベースであるMac OSX 10.11.6からは、macOS 10.13 High Sierra までアップデートできた

- その上のmacOS 10.14 Mojaveは、アップデータはダウンロード出来るものの、本命のOSアップデートの際に「サーバ接続不可」となって、出来ない

- App Storeの「Word」は、やはり「macOS 11が必要」と出て購入できなかった

- App Storeで「Word compatible」と検索して出てきたのは、「Ace Office」というもの

- Ace Office(In-App Purchaseがたった2200円)は、試しに読ませた文書のフォントが中国語で怪しくて使えない

- 結論として、「MacのOSを上げてWordを入れて作業」というセンは絶たれた

(1)新品でも3万円ぐらいの格安ノートPCがいくつもあって、OfficeもMicrosoft Officeでなく「互換Office」なのだが、これはAmazonのレビューを見てもなかなかリスキーで、たまたま「当たり」が来ればラッキーだが、「外れ」が届くと返品すら苦労しそうである。 (2)しっかりしたメーカで正規Officeだとやはり8-9万円以上となるが、たかが3ヶ月かそこら、ワードを使うだけのために新しいWindowsノートを買うというのも乗り気になれない。 (3)国内メーカとかのもので中古(実績のあるしっかりとしたショップ)ノートで十分なので、こちらだと4-5万円以内になりそうである。 この三択はとても短時間では決定できないので、明日以降にさらに調べてみることにした。

2023年9月27日(水)

昨日のJoyJoyヒトカラはいつものように6時間の予約でスタートしたが、今週末の「わたるさんオフ」のために試しに「全力で飛ばす」モードで行ってみたところ、3時間半35曲のところで喉に限界ムードが漂ってきたために、迷わず中断撤退した。 まだ10数曲は入れてあったが、ここに漢方ブーストをかます事を避けた格好である。 まぁ、そういう時もあるのだ。

今日はいよいよ王座戦第3局ということで、AbemaTVの画面も開いたままになる。 後期「基礎演習E」・「インタラクティブプロダクト演習」に向けてのスケジュール等調整の連絡も届いて、だいたいの構成/進展が「見えて」きた。

そして、昨日の懸案だった「再生Windowsノート・正規Office付き」についても、 加賀マイクロソリューション という業者の直販サイトで、ASUSのお手頃のものを見つけて、一気に注文まで完了してしまった。 ASUSのパソコン(デスクトップ)は過去に使ったこともあったので、Amazonの激安Windowsノートの「名も知らないメーカ」とは違うという理由である。

そして午後には このように 王さんがやってきて、下宿でうまく新楽器が作動しないのは「暗い」からだ・・・という事実を確認して、小型の高輝度ライトの貸し出しで解決した。 また、サウンドはMax8で鳴らすという筈だったのだが、一部のセンサ出力でSuperColliderから鳴らしたいというリクエストが出て、なんとAM2023で参加したワークショップがそのまま活用できる、というコペルニクス的転回の解決もあった。 やはり、参加できるものは参加しておくものだ。

2023年9月28日(木)

昨日の帰宅時までほぼ互角だった王座戦は、夕方のニュースで「藤井劣勢で終盤へ」と言っていたのが、最終盤にまさかの永瀬悪手での大逆転劇となって、たった81手で終局となった。 まぁ、これだから将棋は面白いのだ。

そして昨日午後の眼科検診の際に、来年1月9日の予約で左目の白内障手術と決まった。 右目の白内障手術については、 この日記のPart2 の「2019年8月4日(日)」のところに書いていたのだが、詳細については忘却していたために、今朝は入試室に行って来年の共通テストの試験監督を外してもらうように依頼した。 これで不自由だった左目も見えるようになれば、だいぶ日々の生活がマシになる。

午後には、後期スタートに備えて、「基礎演習E」・「インタラクティブプロダクト演習」・「メディア数理造形演習」の講義ページを改訂してWebに上げた。 その後、初日の 基礎演習E の僕の担当分が「30分」である・・・と連絡が来た。 まぁ、時間になったらどこで切ってもいいように多めに置いているので、どうとでもなりそうだ。

2023年9月29日(金)

今日は午後に、後期直前の2回生ガイダンスとかゼミ吉田さんのアポがあるが、午前中に時間があったので、ようやく一つの旅程を調べることが出来た。 来月10月の中旬、10/16と10/23の2週にわたって、午後に奈良学園大・リハビリテーション学科の集中講義に行くのだが、その1週目には浜松からでなく「水戸から奈良へ」という予定になっていた。 これは話すと長いので省略するが(^_^;)、水戸一高の我々の代だけ続く同窓会として「復活・歩く会」というのを前日の10/15に行うからである。 「歩く会」については、同じ水戸一高の同窓生である恩田陸さん(後輩)の「夜のピクニック」を読んでいただきたい(僕は読んでいないのだが)。 そして浜松からだと当日朝イチの集合に間に合わないので、これまでの参加でも全て、水戸で前泊して、歩く会の後にも後泊していたので、その後泊の翌朝に水戸から常磐線特急で東京へ、そしてそのまま浜松を通過する「のぞみ」で京都に行き、近鉄特急で奈良に向かうという予定である。

水戸前泊については、これまではつくばの施設にいる母親に会って顔を見てから土浦→水戸と行ってきたのだが、今回は8月に母親に会ったばかりだったのでパスする、という初めてのケースとなったのだが、浜松→東京を新幹線で、その後普通に常磐線で水戸に行くのでは物足りない・・・とひっかかっていたのだ。 そしてGoogleMapを開いて、上のようなルートで水戸に行くという旅程を立てたところである。

考えてみれば、茨城県勝田市(現・ひたちなか市)に生まれて小中高と水戸に通い、高校卒業と共に京都に去ってからずっと茨城県とは疎遠であり、この地図のように「鹿島臨海鉄道」という謎の路線が水戸まで繋がっていたというのは知らなかった(Wikipediaで調べてみたところ、このルートで水戸から鹿島神宮まで開業したのは1985年ということで、僕が高校を卒業して京都に住んでいた1977-1981年よりもずっと後だった)ので、このルートは(成田空港にだけはNEXで行っていたとしても)東京から水戸まで、ほぼ完全に「初見」なのだった。

併せて「鹿島神宮」の資料 ★ ★ もゲットできたので、鹿島神宮のあたりを1時間ほど散歩する、という予定にした。 ただし「鹿島神宮駅はICカードの利用ができるため、鹿島神宮→水戸を誤ってICカードで利用した場合は大洗鹿島線経由(1590円)ではなく、成田線・常磐線経由の運賃(3080円)で精算される」とのことなので、鹿島神宮駅で(SUICAによって)大洗鹿島線の「紙の」切符を買うというのを忘れないことが必要だ。 まぁ、自分の出身地といっても全く未知のルートがあったということで、乗り鉄には嬉しい旅程となった。

2023年10月1日(日)

金曜日の晩には自宅にWindowsノートが届いたが、「WiFiが飛んでいない所では最初の立ち上げも出来ない」(最初の起動時にメーカのサイトにアクセスしてBIOS周りを最新にするらしい)と判明した。 そして昨日は午後から「わたるさん送別オフ」に行くためにいったん帰宅するものの、朝から研究室で「初めてのウインドウズ」に挑戦することになった。 Windows11という初めてのものだったが、いやいや、米国西海岸になっている時計を日本に戻すにも苦労して、さらにEdgeという邪悪なブラウザから「download chrome」・「download firefox」をやったところ、なんだか「sモードをOFFにする」という必要があり、またまた苦労したが、なんとかデスクトップからEdgeを消してChromeとFirefoxだけを置いた。

そしてワードとエクセルのサンプル文書は開いたものの、「Microsoft365アカウント登録」(→とりあえず月額2100円?でスタート、止めないとずっと課金されるので注意)というのに導かれてまたまた苦闘した。 クレジットカードの登録で正しく入力しているのにエラーだと主張して何度かやり直させるあたり、まさに昔から変わらないMicrosoftの真骨頂である。 そして最後にキーボードの片隅に小さく印字されているカタカナに従って「日本語カナ入力」に設定するところでまたまた難儀したが、なんとか以下のように、「ワードとかエクセルとかを開いてカナ入力で入力する」という、今回「就活」(応募書類作成)のために必要なことが出来る環境までをなんとか設定できた。 苦闘およそ2時間半。 やれやれ、あいかわらずWindowsというのはユーザーアンフレンドリーなものだった。

そして昨日の午後には、謎の「わたるさん送別オフ」ということで自宅に帰ってバスで浜松駅に行き、初めての「 イグツィオーネカフェ 」(ちらっと音を出しても良いという素敵なスペースだった)というところで「William Byrd : Ave Verum Corpus」、さらには「Thomas Tallis : The lamentations of Jeremiah (prima part)」まで22年ぶりの初見でなんとか通してしまった。 2次会はいつもの美味しいマインシュロス、そして3次会は浜松駅南の「まねきねこ」に行って各自が熱唱、僕も3時間のうち8曲ほど絶唱できた。 以下は今月の成果であり、先月までの記録については この日記のPart18 のいちばん下、「2023年8月27日(日)」のところに関連情報がある。

今日はそんな余韻が残るなか、なんとか動き始めたWindowsノートを使って就活の書類作成をしなければイケナイのだが、明日からの新学期の準備とかもあって、どうも入りこめないまま休養日という感じになった。 スマホの「Phone Manager」というアプリから詳細不明なWarningが出て、どうも余分なメモリ中のゴミをcleanupしてくれそうだ・・・という事であれこれザクザク消していたら、なんと色々なアプリが全て起動しなくなってしまい、「OSの再起動」というのをやってみて、なんとかほぼ修復できた。 Windowsにしてもアンドロイドのスマホにしても、どうもこの「不審な挙動」というのが、日々の生産性を低下させているように思う。

- 2023年9月5日(火) 6時間 56曲

- 2023年9月13日(水) 6時間 61曲

- 2023年9月19日(火) 5時間 55曲

- 2023年9月26日(火) 3.5時間 35曲

- 2023年9月30日(土) 3時間 8曲 (わたるオフ・まねきねこ)

2023年10月2日(月)

いよいよ後期スタート、SUACの残り期間も半年を切った。 準ゼミの佐々木クンは今時珍しく気胸入院ということで、ゼミ・王さんのお母さんも国慶節で来日しているとかで、今週のゼミは細々とスタートしそうである。 明日、最後の「 基礎演習E 」の初日は、久しぶりに対面で初日担当(30分)を行おうと、 確実な動作を目指すなら「ハンダ付け」を身に付けよう のページ(コロナで全科目休講となった2020年度前期冒頭に作成)を発掘したのだが、ここに現在まで3年半のページ情報を追加した 確実な動作を目指すなら「ハンダ付け」を身に付けよう(改) のページを作るのにマルマル3時間半、ほぼ午前中かかった。

そして午後は、お仕事Macでデュアルモニタとしているうちの一方をWindowsノートに繋いで、初めてのワード(^_^;)という作業に取り掛かった。 まったく皆んなはどうしてこんなのを活用できているのか・・・と驚くことばかりだったが、まぁ、少しずつ、書類の欄を埋めていく作業で午後半日は過ぎ去った。 まぁ、事務仕事なんて、こんなものなのだろうが、この作業はどうも、延々と続きそうな嫌な予感がある。

2023年10月4日(水)

後期初日のゼミは このように たった2人の正規ゼミ生だけでスタートした。 準ゼミの2人はそれぞれの事情で、時間内には来れなかったが、ほぼこんな感じで後期が進みそうである。 3限の王さんアポでは、先週に渡したAM2023のワークショップの教材を王さんが動く状態で持ち込んできて、そのバグを解決して無事に作品の一部に取り込むことに成功した。

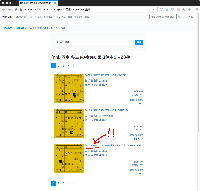

上がその様子とSuperColliderのコードで、僕がMax8の仮想キーボードから動作確認した上で、無事に王さんのUSBに繋いだArduinoMicroからの情報でも動作してくれた。 これは4個の距離センサ(→Max8で鳴らす)とは別に、20個の光センサ(パチンコ玉の動きに対応)のうちの最後の1個だけ(残り19個はMax8で鳴らす)に反応して、ライヴにSuperColliderサウンドを鳴らすものである。 これでいよいよ、修了制作のComputer Music作品の音源部分のおよその概形が見えてきた。( SynthDef(\1001, { |out, freqs (#[100, 200, 300, 400]), amps (#[1, 0.3, 0.2, 0.05]), rings (#[1, 1, 1, 2])| Out.ar(out, DynKlank.ar(`[freqs, amps, rings], WhiteNoise.ar * 0.01)) }).add ) ( var notes = Array.newClear(128); MIDIClient.init; MIDIIn.connectAll; a = Synth(\1001); m = MIDIFunc.noteOn({ |vel, num| "note % @ velocity %\n".postf(num, vel); if (num == 19, { a.setn(\freqs, Array.rand(4, 500, 2000)); a.setn(\amps, Array.exprand(4, 0.01, 1)); },{} ) }); )

2023年10月6日(金)

後期がスタートして、いよいよ一気に忙しくなってきた。 昨日は「インタラクティブプロダクト演習」の初日を無事に乗り切って、いよいよ今日は4-5限に最後の「メディア数理造形演習」となるが、どうも受講者は2人ほどなので、今年もマルチメディア室でなく1106研究室で個人特訓に近い密度でいけそうである。その合間には、就活の書類作成という難題と格闘していて、上のようないくつかのメモもあるが、基本的には「ワード 罫線 追加」などといちいちネットで調べては試行錯誤、というのを続けている。 一体いつになったら完成するのか、なかなか気が遠くなるような作業なのだ。

- Windowsで複数のエクスプローラウインドウを開くには、ツールバーのエクスプローラをSHIFTキーと共に叩く

- 複数のPDFをMacのPreviewで結合するには、サムネールを表示して、最後のページを指定してEdit→Insert→Page from Fileで追加していって、最後にExport as PDFで1本になる

そして、2人だけの特訓講座と決まった「メディア数理造形演習」の初日は、藤石さんも含めて このように 謎のスタートとなった。 来週以降のメニューは基本的にリクエストに何でも対応しようという、最終年度限定の豪華版である。 碧風祭が終わったら一緒に歌いに行く事も決まったが、全てにおいて是非この2人には大きく成長してもらいたい。

2023年10月7日(土)

3連休初日の土曜日は、竜王戦第1局の封じ手が予想外で藤井竜王が2日目の初手を指さないことを確認して、サブモニタのAbemaTV画面を閉じることから始まった。 午後にはJoyJoyヒトカラの予約をしているので、午前中はひたすら就活関係の書類作成という地味であまり面白くない作業に没頭することにしたが、これも社会貢献に繋がる大事なお仕事なのだ・・・と自分に言い聞かせた。 昨日までで、与えられたワード文書のテンプレートの加筆修正という部分が終わってしまえば、もうWindowsパソコンはシャットダウンして片付けてしまって、あとはMac上での作業となったが、この違いを例えるなら「大気汚染の都市から天気晴朗な高原に出てきた」ような快適さを実感した。

そんな中、ネットニュースから、 Appleが「AirPods」を脳波計にする特許を出した という情報が届いた。 今後消えるかもしれないのでローカルに保存したものは これ である。 さすがApple、生体情報センシングのビジネスをさらに追求するもので、これは素晴らしい。 脳波でなくても、ストレスなり健康状態に関する情報があの「うどん」から得られるというのは発想がシャープだ。

2023年10月8日(日)

昨日の竜王戦は後手番の藤井先勝、静岡J2ダービーはエスパルスが1-0で辛勝、そして昨日のJoyJoyヒトカラ6時間では久しぶりに強めの65曲完走、とまずまず充実の3連休初日だったが、今日と明日は雨模様であり予定も無く、粛々と就活の書類作成でも進めるしかない。 先日の謎の「わたるさん送別オフ」の写真というのが届いたが、「写真なのにmp4動画」 ★ ★ という謎のものだった。 こんなデジカメが出た、というのは10数年前に知っていたが、それを現役で持っているあたり、さすがのNIFTY世代である。

そういえば、金曜日にフト Final Lecture/Workshop by YN を見てみたところ Googleフォーム にまた1人、新しい書き込みがあって計11人となっていた。 微増であるものの、これは嬉しい。

2023年10月10日(火)

昨日はほぼ終日かかって、遂に就活の書類を書き上げて「JREC-IN Portal」で提出完了してしまった。 これで3件目であるが、既に1件目はNG(返答期限までに何もナシ)となっている。 まぁ考えてみると、SUACで定年だというのにもっと定年の長い私大の常勤に応募なんてのは、ちょっと違っているのかもしれない・・・と書きながら実感した。 やりたい事は社会貢献なので、KAWAIから独立した頃(30年前)のように技術士事務所の看板で「何でもします」というPRをあちこちに出しまくって、非常勤でもいいから声がかかるのを待つのが正解なのかもしれないが、せっかくなので、出来ることは全て体験してみたいのだ。 CMでよく見る「ビズリーチ」というのも登録してみたが、1社だけ仲介コンサルタントとZOOM面談したものの、その先は「有料ゾーン」となっているので、そこでストップしている。

朝イチのチェックとして Final Lecture/Workshop by YN を見てみたところ、 Googleフォーム にまた1人、新しい書き込みがあって計12人となっていた。 まぁ、こんな早期に書き込んでくれるのはいつもの顔ぶれなので、ここはまだまだ様子見である。

今日は来週の集中講義に向けて奈良学園大(リハビリテーション学科)に機材を梱包発送したり、午後にはインフルエンザのワクチン接種などの予定があるだけで、ぼちぼち流していく感じとなる。 後期は「基礎演習E」が火曜日になっているものの、水曜日のゼミ、木曜日の「インタラクティブプロダクト演習」、そして金曜日の「メディア数理造形演習」と、週の後半にググッと盛り上がるというペースなのだ。

2023年10月11日(水)

この日は色々な事情でゼミが流会となり、王座戦第4局のAbemaTVをずっと凝視する一日となった。 午後にはゼミ・M2王さんのお母さんが国慶節ということで北京から来日して1106を このように 訪れてくれた。

合間にこの日記の冒頭、ANA機内とかエディンバラのホテルで記載した部分の些細なバグを取ったり、ギターを弾いたりして過ごした。 将棋の方は事前の研究の成果で、昼食の段階で永瀬王座が5時間のうち5分しか使わないのに藤井7冠が3時間近く消費する、といういつもの状況が続いたが、どうせ夕方までには決着せず結果は帰宅した後でTVニュースで知ることになるのだ。

2023年10月12日(木)

→

昨日は帰宅してニュースにチャンネルを変えたら「今、勝負がつきました」という瞬間だった。 「永瀬優勢99%」がたった一手で逆転し、4手後に「藤井優勢99%」になって投了というのだから、まぁ1分将棋というのは面白い。 ただし逆転劇が続いたこの王座戦第3局・第4局は、 名局を求めて には収録されない。 熱戦譜で面白いのと、名局譜とは、やはり違うのだ。

今日、突然に舞い込んできたのは、「ご活動の記録についてお問い合わせ致します」というSubjectの上のようなメイルだった。 なんと30年以上も昔のことであり、「Hyper N-5」という名前に見覚えがあるのは、昨今の「断捨離」の中で、そういう資料を廃棄した記憶があったからである。 「音楽の友ホール」で行ったコンサートのプログラムも、他の多量のコンサートプログラム類と共に廃棄したところだった。 しかし発掘してみると、ちゃんと このページ の中に以下のような記述を発見できた。初めまして。私は現在東京藝術大学の音楽文化学・音楽音響創造の博士課程で研究を行っているピアニスト・研究者の○○○と申します。 私は現在、日本で今まで作られてきたピアノとfixed/live electronicsのための電子音響音楽の文献史や古き作品の復元について研究を 行っている途中ですが、今年は様々なところを調べながら素材を集めつつ、また様々な方々に話を聞いている最中でございます。 その一環で、私は作曲家の中村滋延さんが作った92年作「Interface Concerto」に関しても現在調べておりますが、その当時長嶋様が 作品のためにお作り為さった「Hyper N-5」という装置に関しても気になりました。もし当時の「Hyper N-5」に関する写真資料やその他の 解説・研究ノートなどの資料が残っていることがあれば、それをぜひ拝見させていただくことは可能でしょうか? 突然のご連絡で大変恐縮ですが可能な範囲でお言葉を頂けると私の研究に大きく役立つと信じております。大変ご迷惑をおかけして しまいますが何卒よろしくお願いします。そして、当時はまだ「PDF」なんてものは存在していなかったので(PDFはPostScriptをベースに1993年にAdobeから発表された)、解像度の悪いスキャナで取り込んだ論文集のJPEGやGIF画像だけが残っていた。 提供できる資料はこれだけであり、あとは このリスト を紹介して、「◆第35回例会◆ 1991年12月8日 東京神楽坂 音楽の友ホール」のところに「2. ミュージック・シアターのためのHyper System N : 長嶋洋一(河合楽器), 中村滋延(作曲家)」というのがある、と返信した。 何か役立ってくれれば嬉しいところだ。

そして夕方になって、 AM2023のProceedings がようやく出来たよ・・・という案内が届いた。 ここにはリンクを置かないが、 ACMのサイト から、誰でも気軽に全204ページ(93MB)のProceedingsをダウンロード出来る。 ただしこれはPaper Sessionだけなので、Concertや僕の発表したInstallationのdocumentは載っていない。

2023年10月13日(金)

明日から3日間のちょっとしたツアーがあるために、やや浮き足立っている週末である。 「基礎演習E」と「インタラクティブプロダクト演習」はまだ担当回が先なので当面は意識として「棚上げ」状態、4-5限の「メディア数理造形演習」は限定2人の特訓講座を1106で進めることにしたので、まだ何をやっていくか決まっていない(希望に応じる)。 そんな中、「バイオメカニズム学会誌」の特集号に執筆した原稿の最終校正が届いて、僕の担当ページ が確定したのだが、まだこの学会誌は出ていないので、ここではリンクを消しておこう(^_^;)。 これはなんとも気の長いお話で、「Vol.47 No.4(2023年11月1日発行)掲載」という特集号の執筆依頼が届いたのは2022年2月中旬(!!)であり、原稿締切が2023年6月1日ということでマル1年間以上も放置塩漬けにして、原稿としては今年の4月あたりに一気に書き上げて送っていたのだが、初校が届いたのが今月初旬というスケジュールで進んだものなのだ。

2023年10月17日(火)

昨日までの3日間は、 このような 謎のツアーに行ってきた。 1日目の土曜日は「水戸に行く」(前泊)という日であり、これまでは筑波の施設にいる母親の顔を見てから土浦→水戸と常磐線だったが、8月に母親(僕を僕と理解できたかどうかは微妙)と会っていたので、今回は未知のルートとして、東京から成田、佐原、鹿島神社と3本のJRを乗り継いで、鹿島神社から水戸までは、「鹿島臨海鉄道」という初めての路線に乗った。 僕が茨城県民だった高校生までは、この鉄道は存在していなかった(開通は19850年)のだ。

2日目は水戸一高の同窓会「復活・歩く会」として雨の中を那珂湊から大洗まで歩くルートで、朝は水戸から勝田(ここが僕の生誕地、幼稚園は駅前にある)に1駅だけ移動して、勝田からはこれも初めての「ひたちなか海浜鉄道」に乗って移動したが、 「乗り鉄」の記録 にも追記した。 今回の「歩く会」の距離は従来よりも短いものの、日頃の運動不足と寒風もあって脚がつりかけたので、昼食後のルート後半はリタイアした。 そして水戸駅前のホテルに一旦戻って暖かい湯船に浸かって回復し、その後に打ち上げに再合流した。

3日目は水戸から東京まで特急、さらに浜松を通過する「のぞみ」で京都、近鉄特急で大和西大寺、と移動して奈良学園大の集中講義(前半2コマ)をして、その日のうちに浜松まで帰った。 来週の後半3コマは浜松から出かけて、奈良で1泊して翌日の火曜日の昼ごろに浜松に帰ってくる予定である。

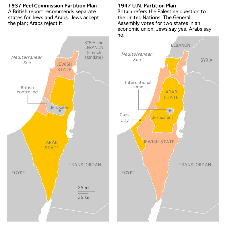

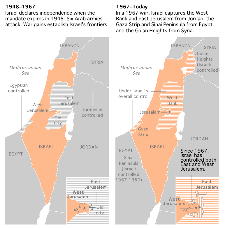

その道中、このところ世界的にキナ臭い「パレスチナ問題」(世界史)をまったく理解できない無知に気付いて、 このWikipedia を20数ページもプリントして持参して、ひたすら熟読してみた。 一度ではまったくワケワカメだったが、三度も読めば流石に分かってくるもので、過去のイギリスの 三枚舌外交 が諸悪の根源であるとか、もっともっと人類史の「宿業」であるとか、2018年に実際に自分の目で見てきた アウシュビッツ などが蘇ってきて、いろいろ考えさせられた。

午後にはゼミ・吉田さんが1106にやってきて、卒業制作の企画書を完成するためにあれこれ作戦会議を進めた。 RFIDセンサのライブラリを仕込んだArduinoに圧力センサ出力まで加えられる可能性を確認して、まずは企画書、そして造形を進めてから実験・・・という道筋がちょっと見えてきた。 一日ずっとサブ画面では竜王戦第2局初日のAbemaTVライヴを出していたが、ほぼ互角の同級生対決は明日が激動の展開になりそうだ・・・というところで帰宅となった。

2023年10月18日(水)

竜王戦第2局2日目は封じ手に藤井8冠がノータイムで応じたところ、伊藤七段がいきなり長考という展開になった。 そして午前のゼミは、後期のフルメンバーが揃って このように 4回生の「卒業制作」企画書を皆んなで眺めたりして進んだ。 準ゼミの3回生・小野山さんの「インタラクティブプロダクト演習」の作品企画は、音楽理論特訓講座の成果を受けたなかなかチャレンジングなテーマであり、これはほぼ毎週の作戦会議アポが必要・・・という展開になりそうだ。

2023年10月19日(木)

昨日の竜王戦第2局2日目は17時半ぐらいまで見たところで帰宅したが、投了はそのちょっと後だったようで、またまた藤井8冠のエグい境地を堪能することになった。 気付いてみると「どこにも芳しい手がない」という状況に相手を追い込む・・・というのは、ビシバシ攻め続けるとか相手の攻めを受けきるとかの「丁々発止」よりも、真綿で首を絞められるような辛い時間を強いるという新しい形で、いよいよ藤井8冠の新境地なのかもしれない。

そしてタイガースがCSを2勝としたということで「日本シリーズ チケット」と検索してみると、なんと既に予約サイトがopenしていた。 いつでも前日キャンセル出来るように別々に11/1と11/2のホテルだけ予約していたのに続いて、気合いでチケット購入予約した。 4戦目と5戦目に駄目モトでライトスタンドに申し込みをしたが、まぁ余程の幸運がないとチケットは取れないだろう。 まぁ、チケットが取れなかったとしても、 前回 と同様に甲子園球場までは行くのだ。 なんせ38年ぶりなのだから。 ちょうど「抽選結果確認期間」は来週月曜の奈良学園大での集中講義の時間内となっていたが、来週はミニ・ワークショップ形式で進めるので、学生たちがチームに分かれて議論を進めている合間にチラッと ここ を覗くことにしよう。

ネットニュースからは、 Intel第14世代CoreプロセッサCorei9-14900Kのオーバークロック時のクロック周波数が約9GHzに達して世界記録を更新 というのが流れてきた。 しかし、液体ヘリウムによってマイナス235℃あたりまで冷却するとか、およそ地球環境に優しくないもののようで、さすがインテルという感じだ。

午前に来週月曜午後の奈良学園大学リハビリテーション学科「先端リハビリテーション論」の講義テキスト部分の準備を仕上げてしまうと、今日は木曜日といっても午前の「インタラクティブプロダクト演習」は担当回でなく、さらに午後にも教授会など会議の予定のない日なのだった。 そこでフト思い出したのが、発掘してみればHTMLソースをコピペするだけで上のような風景が出現する(サイズだけ60pixelsから80pixelsに変更)という、 続・Propeller日記(3) の「2012年9月16日(日)」の部分であり、元々は 欧州ツアー2012 のフォトレポートのいちばん下にあった、「飲んだ写真」を並べたものである。 しかし、 海外渡航歴(備忘録) や 「乗り鉄」の記録 や 「沖縄行き」の記録 や 「工場見学」の記録 に続いて記録ページを作るとすれば 「海外で飲んだ」記録 だろう・・・とは何度か思ったことがあったのだが、考えてみればそれはかなり厖大な単純作業を必要としそうなので、まぁ、当面はパスだろうか。

2023年10月20日(金)

今日は午後にM2・王さんのアポ、そして4-5限は「メディア数理造形演習」で2人が1106にやって来る、という日である。 ネットから 「映画館はタイパが悪い」…Z世代の4割以上が視聴前にネタバレを踏む衝撃!「予期しない感情の起伏を得ることがストレス」 というページを知ってちらっと眺めてみたが、結局この記事の著者の本をAmazonに注文することになってしまった(幻冬舎というのがちょっとアレなのだけれど)。 まぁそういう下心があるからこそのネット記事なのだが、これはなかなか面白い視点だと思う。 うちの奥さんは映画が好きで、それもエンドロールが終わるまで席を立たない主義なのだが、僕は昔から映画はなんとなく苦手で、生涯でも映画館での映画鑑賞はおそらく両手で数えられるほどだし、うちの奥さんと観た映画はたぶん大昔の「セカチュー」だけである。

お仕事の義務的なオンライン講習でYouTube動画を視聴する場合には僕も「2倍速」などを駆使するが、それ以外にはYouTubeは基本的に等速で見て、ただし頭だけ見てオシマイ・・・というのはよくある(CMはアドインが消して/飛ばしてくれる)。 ただし、この記事にある「若い人はまずネタバレ動画をチェックする」というのには驚いた。 「外れ」に時間を取られるのを避けるということらしいが、まぁ、映画館でスマホSNSに没頭する人もいるという時代なので、そういうものなのだろう。 こうなると、「スタートボタンを押したら後は没入して作品に時間を預けて欲しい」という映像作品とかアニメーション作品の制作をする人は、なかなか苦しい状況に進むのかもしれない。 ちょっと奥が深いので、記事の著者のこの本を購入したのだが、逆に来週月曜にこの本が届くらしい(読むのは火曜以降)ので、それまではその本から抜粋の断片的なこの記事を読むことをパスしてしまった。 これもタイパなのだろうか。

3限にはゼミの王さんとの検討、4-5限には「メディア数理造形演習」が このように 進んで、Max8の思い出し、MSPの確認、そして久しぶりにjitterで遊んだ。 こういうのも楽しいのだ。

2023年10月21日(土)

阪神タイガースがCS3連勝で38年ぶりの日本シリーズに進出が決まった。 これはもう、再来週は大阪に行くしかない・・・と確定したこの週末は静かに過ごすつもりで、今日の午後のJoyJoyヒトカラしか予定がない。 ところが通知が届いたのでmanabaを見てみると、「総合演習I」に関して、学年担当のU先生から、以下のような情報が流れてきた。これはまずい。 いまさら「ファイル名8文字+拡張子3文字」(^_^;)などとは言わないにしても、大学という教育の場で、これはまずい。 仕方ないので、ちょっと発掘して、以下のようなメイルを領域教員全体に送ることになった。 余計なお世話で申し訳ないが、これはちょっと黙っていることは出来ないのだ。ファイル名について。 ファイル名は、半角英数で、下記の例に倣ってください。 例:230606 2194004 ueda michinori kaze no interaction (日付 学籍番号 名前 作品タイトル)まぁ、現在ではテキトーなファイル名でもシステム側で相当に汲み上げてくれていて、どんどん人間は馬鹿になっている現代なのだが、ことデザインの学生であれば、この最低限のマナー(常識)は知っていて欲しいと思う。 相手から「履歴書.doc」を送れ・・・などと指示されていれば合わせないといけないのは仕方ないが、デザイン系の学生が自分から「最終課題 追加.pdf」とか「Final Report 20231021.txt」などというファイル名に何も疑問を抱かないとすれば、それ自体がとっっっても恥ずかしいことなのだ。 業界のプロは、そんなデザイン学生は採用したくない。お世話になります、長嶋です。 申し訳ありませんが、差し出がましいようで恐縮ですが、「総合演習I(インタラクション)」のmanabaでの指示 > ファイル名について。 > ファイル名は、半角英数で、下記の例に倣ってください。 > 例:230606 2194004 ueda michinori kaze no interaction については、重大な問題があるのでお知らせします。 私は情報工学部門・電気電子部門の技術士でもあり、30年前からあちこちの大学での情報関係教育に携わっています。 現在でこそ、限られた環境であれば上記のようなファイル名の指定も、その環境の内側だけでは通用するのですが、これは教育者として看過できません。 私がSUACの開学した2000年から11年間、担当した1回生向け「情報処理III / 情報処理B」(その後はW先生など)の最初の年、2000年後期のテキスト https://nagasm.org/1106/joho3/memo2000.html を見ると、「初日(10/4)」のところで > ファイル名には「半角英数字」だけを使う。日本語厳禁 と明示していて、さらに「7日目(11/15)」のところでは以下のように書いていました。 ========== ●ファイル名について(重要) ・手元のパソコンでは見えているのに、学内サーバに置いたページで、画像が壊れて「見えない」ページが続出している(^_^;) ・この原因は、ファイル名に使用する文字(大文字・小文字)の不整合にある ・パソコン(Windows/Macintosh)は大文字・小文字を区別しないので、考慮しないファイル名(画像ファイル名と、HTML内からURLで呼び出すファイル名とが、 大文字小文字のレベルで一致していない)でも「見えて」しまう ・サーバは一般にUnixのシステムだが、Unixはファイル名の大文字小文字を厳格に区別するので、対応したファイル名が存在しないと解釈して 「見えなく」なる ・対策は、自分でファイル名に使用する文字を統一すること(長嶋の場合には、全てのファイル名は小文字を使用し、HTML内の指定も必ず小文字としている) ・タグの文字は大文字小文字は区別ナシ。これと違うことを認識すべし ・ファイル名に日本語を使ったりスペースを使うのは論外(^_^;)(^_^;) ========== この最後の1行に真っ向から矛盾しているのが、今回のU先生の指示であり、これは情報の専門家からすれば論外としか言いようがありません。 ネットで「ファイル名 半角スペース」と検索してみると、以下のようなリンクが出てきて、私の指摘は正しいとご理解いただけると思いますので、ぜひ参照してください。 https://software.fujitsu.com/jp/manual/manualfiles/m140025/b1ws1144/02z200/b1144-00-01-05-03.html https://all.undo.jp/asr/1st/document/01_03.html https://vit-shop-toyama.jp/knowledge14/ https://note.com/pc_1k1_nights/n/ncb8cc50e9f67 https://aprico-media.com/posts/8083 https://learn.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/windows-client/shell-experience/file-folder-name-whitespace-characters ということで、ファイル名でのスペースはやめて、全て「_」として欲しいと思います。(半角アンダーバー)

ネットニュースからは、 なぜ「怖い」は「快楽」なのか、人がわざわざスリルを求めてしまう背景とは という面白い記事を仕入れた。 これはさっそく プリント して、来週月曜に浜松から奈良に行く車中での読書とすることにした。 このネタはデザイン学部であれば毎年のように出てくるものなのだ。

そしてその後、U先生から「訂正する」との連絡があって、これで一件落着、安心してヒトカラに向かえる事になった。

2023年10月25日(水)

月曜日には奈良学園大での集中講義の2週目(3-5回)があり、8チームがそれぞれ「リハビリ役立つインタラクティブシステムのアイデア」を練るというワークショップが進んだ。 そして今日はもう、竜王戦第3局1日目がスタートして、サブ画面はずっとAbemTVでミュートする、という一日になった。 1限にはゼミ・小宮山さんのアポが入って、「インタラクティブプロダクト演習」での作品企画に関する作戦会議として、2021年の この科目のページ から、Guthman Musical Instrument Competitionの入賞作品のYouTubeなどを検討した。

そして2限のゼミは このように 進んで、佐々木クンの幕張メッセ・ゲームショウの写真レポートなどを堪能した。 さらにゼミ終わりの時間にM2・王さんの進捗確認・作戦会議などを進めて、午後はぽっかりと空いて「将棋タイム」の時間となった。 毎年恒例の事務仕事「個人調書の改訂」という

つまらない大事な作業のBGVとしては最高のものとも言えそうだ。

そんな午後、ある予想外のメイルが届いて、ちょっと面白い展開の可能性が出てきた。 詳しいことはいずれ書くかどうか不明だが、こういう予想外があることが、まぁ生きていて楽しいのである。 その楽しみがパワーとなって、今年は量的にも少なかったこともあり、一気に事務仕事「個人調書の改訂」を書き上げて事務局に送ってしまった。 忙しい時に追われると鬱陶しいこの作業が終わってしまったというのも、今日の収穫と言える。 竜王戦第3局1日目は地味目に遅々としているが、ちょっとしたきっかけで激戦になるという予感を抱えたままの封じ手になりそうで、また明日に続きを期待しつつ帰るということになった。

2023年10月26日(木)

朝、研究室に出てきて、ちょっと弱気に減らした「脚回し2000回+腹筋ローラー100回」を済ませてAbemaTVを見てみると、竜王戦第3局1日目の封じ手は藤井竜王が昨日のあのまま「56歩か52飛か」の状態から封じていた(考慮時間は103分)と判明して一日がスタートした。 そして封じ手「56歩」を見た伊藤七段の「長考の兆候」というのを確認すると、Amazonに行って、先週金曜日に注文して火曜日に届いていた本(昨晩、読了)について、初めて「Amazonレビュー」というものを書いた。 これは幻冬舎から出ている・・・というところで新品を購入するのを躊躇すべきだった(中古で十分)、という後悔がその原動力である。 話題性のあるテーマの本を取り上げる幻冬舎はこんな日本語でも編集者はOKしてしまうのだ、という編集レベルへの驚きもあった。 中身はもちろん、旬の「タイパ」を取り上げて、著者の専門の「オタク」と組み合わせていかにもキャッチーな本となっているのだが、「新書」として出版するためにはこの分量(厚さ)が必要であるにしても、あまりにも中身が薄かった。 同じフレーズが同じ意味合いで何度となく繰り返されていて、まさにコピペを多用してタイパそのものの執筆であるのだが、読まされる方は堪ったものではない。 一応「星2つ」としたが、この本の評価は幻冬舎のヤラセと思われる(この本にしかレビューしていない)「星5つ」と僕の「星2つ」だけがレビューとして載っていて、あと「星3つ」を付けた1人がいるだけ(計3件)だった。

そして、今日の予定は午後の教授会だけということで、昨日届いた「予想外のメイル」に関してネットサーチ調査のあれこれ深掘りというのを繰り返していたが、ちょっとかなり驚くべき情報も出てきて、自分としては激動の一日という感じになった。 来週になるとこの状況には進展がある予定なので、ここはもう少し、この週末にも深掘りを続けていきそうである。 竜王戦第3局2日目も午後に入ってなかなか強烈な状況(互いに肉を切らせるスレスレのギリギリ)に進展してきて(→これは名局の予感)、目が離せないというハラハラ展開のまま、また例によって結果は帰宅してのニュースに任せて帰ることになった。

2023年10月28日(土)

日本シリーズ第1戦が今夜始まり、SUACの碧風祭(ようやくコロナ前の通常形態に復帰)まであと1週間という、嵐の前の静けさのような週末である。 昨日の予約電話を入れるタイミングが遅れて今日の予約が出来なかったJoyJoyには明日に行くことになっており、3連勝で王手となった竜王戦第3局の棋譜と解説もチェックした今日は、とりあえず何もないエアポケットのように日となった。 そこでフト思い付いたのが、まだ1106研究室の断捨離は終わっていないのだが、お仕事パソコンというか僕の全ての知的生産物であるソフト関係、つまり以下の「~/Documents」ディレクトリを眺めてみる、という作業に取り掛かった。

上の左側はNameでsort、右側はData Modifiedでsortしているが、右側で下にあるほど「過去のもの」(その後、手出ししていない)ということになる。 右側で上にあるのは「最近、変化があったもの」ということで、「Max8」・「Max7」はそれぞれMaxをインストールした際に勝手に作られるPackagesとかLibraryであり、その次の「お仕事」というのは日々の改訂が続くもの、そして次の「Archive_Library」というのは主に「お仕事」の中身で過去1年以上変化しないものをzipに固めてバックアップ(1年単位)する・・・ということで、実際にはディレクトリの中身を改訂してこのタイムスタンプが改訂されるのは「直下」が改訂された時に限るのだが、およその感じは時系列として自然である。

その下の「SuperCollider」はEdinburghのAM2023の追加があったためであり、その下に「Max」があるのは、階層としてこの下に不変の「学生プロジェクト集」・「Projects」・「Pieces」・「実験室」・「実験中」・「old_archive」ディレクトリがあるためなのだ。 その下の「nagasm_org」というのが、僕のドメイン[nagasm.org]のミラーバックアップであり、現在の総計は53GBほどだと分かる。 今回、整理してみたいのは、その下のもろもろである。まず、もっとも古いディレクトリは2014年の「simpleKinect」、2015年の「Xcode」と「OpenCV」と「Kinect」であり、これはもう、今後は開くことも無さそうだ・・・ということで、 「KInect_and_others」というディレクトリにまとめてzipに固めて「Archive_Library」に投げ込んだ。 次の「leapmotion」は、赤松さんのライブラリを使って何かすることは無さそうなのだが、leapmotion本体は現在でも健在なのでそのまま放置した。 続く「MSDOS」は、2002年頃まで長らく続けてきたAKI-H8、さらにそれ以前のAKI-80(CPUはZ80)の厖大なソースプログラム、そしてさらにMS-DOSのEXEを吐き出すCコンパイラ(DeSmet-C)などもあるのだが、現在ではその開発環境(WindowsパソコンやFlashROMライタ)も無いので、これまたzipに固めて「Archive_Library」に投げ込んだ。-rw-rw-rw-@ 1 nagasm staff 30724 10 28 12:29 .DS_Store -rw-rw-rw- 1 nagasm staff 304 8 17 2010 .ebiBookHistory.dat -rwxrwxrwx@ 1 nagasm staff 0 12 9 2016 .localized drwxrwxrwx 66 nagasm staff 2244 10 23 07:35 Archive_Library drwxrwxrwx 63 nagasm staff 2142 7 12 2022 Arduino drwxr-xr-x 8 nagasm staff 272 1 18 2019 Basic drwxrwxrwx 7 nagasm staff 238 10 3 2015 Kinect drwxrwxrwx 50 nagasm staff 1700 7 31 2017 MSDOS drwxrwxrwx 10 nagasm staff 340 4 18 2023 Max drwxrwxrwx 6 nagasm staff 204 10 28 11:20 Max 7 drwxr-xr-x 11 nagasm staff 374 10 28 11:25 Max 8 drwxrwxrwx 17 nagasm staff 578 10 2 2017 Myo drwxr-xr-x 13 nagasm staff 442 11 2 2020 OpenBCI drwxrwxrwx 16 nagasm staff 544 5 28 2015 OpenCV drwxrwxrwx 15 nagasm staff 510 4 11 2022 Processing drwxrwxrwx 18 nagasm staff 612 10 5 2020 Propeller開発 drwxr-xr-x@ 6 nagasm staff 204 9 4 08:57 SuperCollider drwxr-xr-x 8 nagasm staff 272 5 4 2015 Xcode drwxr-xr-x@ 21 nagasm staff 714 1 19 2016 leapmotion drwxr-xr-x 8 nagasm staff 272 9 3 2017 lua-5.3.4 drwxr-xr-x 39 nagasm staff 1326 9 30 2020 mbed_NucleoF401RE drwxrwxrwx 29 nagasm staff 986 11 28 2022 nagasm_org drwxr-xr-x@ 17 nagasm staff 578 5 7 2014 simpleKinect drwxrwxrwx 24 nagasm staff 816 10 27 14:42 お仕事

次の「lua-5.3.4」は、Genのお勉強をした時に知ったちょっと特異な世界なのだが、これは当面はキープする事にした。 続く「Basic」というのは、Macのフリーのインタプリタである「Chipmunk_Basic」というもののようだが、まぁ使うこともないので、ディレクトリを「Chipmunk_Basic」にrenameしてからzipに固めて「Archive_Library」に投げ込んだ。これで残ったのは上の6つの、いずれも「濃い」ディレクトリとなった。 このうち、アプリケーションのサイズのためにちょっと大きな「OpenBCI」以外の5つは、まだまだ現役なのでそのままキープである。 「OpenBCI」については、ハード(現物)も断捨離の対象となっているぐらいで、あの剣山乾式電極ヘッドギア(下図)は痛いので、今後もほぼ使うことはないと思われるため、これもzipに固めて「Archive_Library」に投げ込むことにした。 これで、zipにしてArchive_Libraryに置いたものの「元」は消してしまったの(計7000ファイルほどの消去)で、第一段階としては、まずまずスッキリした。

- Arduino

- Processing

- OpenBCI

- Propeller開発

- mbed_NucleoF401RE

- Myo

そして、僕の知的生産物の中でももっとも重要な「Max」ディレクトリの中身は以下のようなものである。 ここにはタイムスタンプが2040年(^_^;)などというレアなものがあったり、過去の作品プロジェクトのディレクトリのアイコンがピカチュウだったり、色々と突っ込みどころ満載なのだが、既に中身がzipにまとまっている「old_archive」以外には、整理するべきものもなく、全てがそのまま今後も続くようなものだった。 このディレクトリ(僕の知的生産物)全てを、 Final Lecture/Workshop by YN のワークショップ参加者にプレゼントする・・・という計画なのだが、果たしてどうなるかはまだ未定である。

2023年10月29日(日)

今日は午前にNHK杯「羽生vs豊島」があり、午後にはJoyJoyヒトカラに出かけるために、半日ほどの研究室である。 週2のギターを弾く日でもあるので、なかなか短時間ながら忙しい。 実は、「整理」ということで一つのネタ(懸案)が残っている事を思い出したのだが、これはおそらくマル1日がかりでも2-3日ほどかかるボリュームなので、いずれ「超ヒマ」という日々が見えてきた時にやることにする。 備忘録としてメモしておくが、キーワードは「YouTube」である。

昨夜の日本シリーズ第1戦は予想外に出来過ぎだったが、地上波の第2音声にすると騒々しいアナウンス/解説が消えて会場の応援だけが聞こえるようになってくれていたので、 5月の甲子園 を思い出した。 負け投手・山本の年俸6億5000万に対して、勝ち投手・村上の年俸750万というのも凄いが、この際に◯「年俸」(ねんぽう)が正しくて、▲「年棒」(ねんぼう)は間違いである、と知ったことが大きな収穫だ。

今週の第4戦の水曜(さらに木曜の第5戦?)には再び大阪に行き、チケットが無いのでまたまた 9月の甲子園 のような事になるのだが、これはまぁ仕方ない。 「18年ぶりの幸せ」(セリーグ優勝)に続いて「38年ぶりの幸せ」(日本一)なのだ。 そのタイミングに生きて立ち会えるなんて、大谷翔平や藤井聡太の姿を同時代にライヴで堪能できる(さらにかつては羽生義治やイチローの姿も同時代に見た)のと同じであり、何も文句は無い、というよりも、心から、ひたすら、「ありがとう」。

ネットからは、世界のロボット技術の先端を行くBoston Dynamicsから、いよいよ本格的に 話すロボット が出てきたようで、色々と困る人達が続出しそうな予感がある。

そしてNHK杯「羽生vs豊島」は、横歩取りから千日手となり、指し直し局では角換わりから早繰り銀へと進んだ。 まさに豪華な顔合わせで「一粒で二度美味しい」ことになった。 途中の盤面では、46角の真上に45角とぶつけたり、36角に46角を並べたり、何というか、面白いというより凄い将棋だった。 これはもう、この将棋の棋譜は 名局を求めて に並べることは確実である。 秒読み将棋の醍醐味であり、いいものをライヴで観れて良かった。

2023年10月30日(月)

日本シリーズ第2戦は前夜のリベンジとばかりに逆の同スコアとなって盛り上がってきた。 これで4連勝が無くなったので、既にオンライン支払いを済ませていた11/1に続いて、11/2の予約もオンライン支払いを済ませて、今週の大阪滞在は3日間と確定し、帰りの新幹線(祝日の11/3は予約が満杯気味でやや焦った)も予約した。 昨日のJoyJoyヒトカラは久しぶりに6時間で63曲を完走したが、今月は以下のように水戸だったり奈良だったりと変則的なものになった。 先月の記録と、それより以前の記録は、この日記の「2023年10月1日(日)」のところから追跡できる。昨日のNHK杯の「羽生vs豊島」戦の棋譜はまだ朝イチの段階では 棋譜データベース に載っていなかったが、「羽生 豊島 NHK」で検索して出てきた2局のうち、「2022-01-17」の 第71回NHK杯準決勝第2局 を追いかけてみるとこれまた凄い将棋だったので、迷うことなく 名局を求めて に追加することにした。 そしてこれを契機に、午前中かかって、 名局を求めて のページのHTML内にコメントアウトとして置いたまま放置していた、これまでネット検索して発掘した「名局」の情報を 棋譜データベース から検索して約10件ほど追記した。 実際にそれぞれの棋譜を追いかけるという暇はないものの、何か一つでも懸案を解決して作業が進んだ、というのは気持ちがいい。 これで、午後になって掲載されれば、昨日の対局も追加してパーフェクトである。

- 2023年10月7日(土) 6時間 65曲

- 2023年10月14日(土) 3時間 15曲 (水戸・愉美)

- 2023年10月21日(土) 5時間 52曲

- 2023年10月23日(月) 3時間 9曲 (新大宮・三輪)

- 2023年10月29日(日) 6時間 63曲

そして午後には、これまたちょっと懸案だった作業に取り掛かった。 明日の午後には 基礎演習E の担当回があるのだが、そこで、先日、奈良学園大での集中講義でもそこそこ受けた「アレ」をやる事にした。 6軸センサを搭載したArduino互換機(Seeeduino)の1軸だけ使った「テルミン」で、Bach/Gounodのあの「Ave Maria」をやる、という「芸」である。 これは、ピアノ伴奏部分のmp3をRAKASU PROJECT.さんに頂いたので始めたものなのだが、時々しかやらない(年に一度もやらない)ので、次第にメロディー(後半)が曖昧になってきて、自分のアドリブが混じってくるのだ。 まずはYouTubeに行ってみて「Ave Maria Bach Gounod」と検索すると、模範演奏がいくつも簡単にゲット出来るが、やはり後半で嘘をやっていた(^_^;)ことが判明した。 そこで次に「Ave Maria Bach Gounod score」と検索すると出て来る このページ に行って、下の方にあるスコアをいくつかダウンロードしたが、ちょうどその中にはピアノ伴奏譜だけでなくバイオリンソロのパート譜があり、前半はあれこれ書き込みがあったものの、後半に何も書かれていない素晴らしい材料を発見した。 そして上のように、無事にメロディー譜が作れたので、明日はこれを見つつ初見演奏することにした。

2023年10月31日(火)

世間ではハロウィンとか日本シリーズ第3戦(甲子園)とか騒々しいが、研究室に出て来ると2回生からのメイルがあり「自主制作について相談したい」というアポがあった。 調べてみると前期「サウンドデザイン」は受けていないものの「基礎演習E」を履修していて、この後期は「インタラクティブプロダクト演習」を受講している学生と判明して、 「基礎演習E」の最終作品 も発掘できた。 この作品では初期に相談を受けたもののMax8未履修だったため最終的には的場先生の指導で完成させたものであり、フレーム下にマイクロスイッチを並べてArduinoで検出してJavascriptにスイッチ番号を渡し、押したシートに対応した動画が後ろのディスプレイに出る、というものだった。 そして、ポートフォリオの充実のために自主制作で作品数を増やしたいという目的と、作品のおよその概要を知った。 ちょっと予備的に実験/確認してみたい項目があったのでそれを来週までの宿題としたが、上手く進展すれば、なかなか面白い作品(Max8は不要でArduinoスタンドアロンで実現可能)が仕上がるという予感を得た。

そして3限にはゼミ・M2王さんがやってきて、 このように MSPによるライヴ音響生成とセンサとの関係性などについて相談して、また来週までの課題を整理して進展した。 ライヴComputer Musicの作曲では、最終的に使わないまでも多くの音響生成/画像生成のモジュールを試作して持っていることが自由度や発展性に寄与するので、このように地味ではあるものの少しずつ進展するというのがもっとも重要なのだ。 明日のゼミではここらを報告することにしよう。

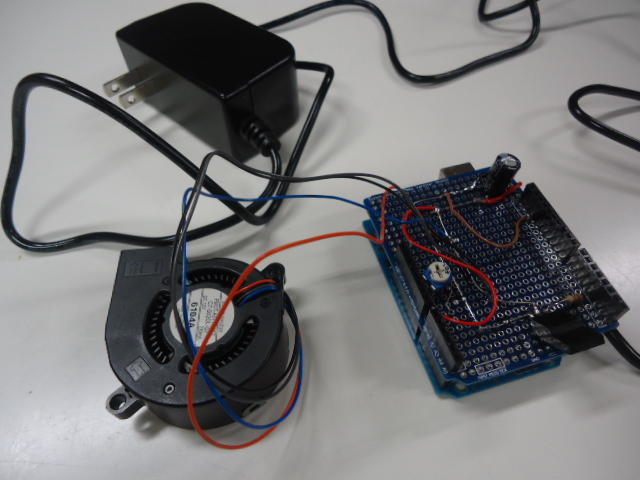

その後、4-5限の「基礎演習E」までの時間があったのでちょっと調べてみると、上のような情報をゲットして、来週月曜にアポを受けた2回生のシステムの実験に入れる見通しが立った。 静音ファンを回すのに、回転数制御はたぶんArduinoの普通のPWM出力でいいのでは・・・という見立てである。 確認として、「わずかな風で動くモビール」という試作を依頼したので、これさえOKとなれば、ずんずん進んでいけそうだ。

2023年11月3日(金)

世間は3連休の初日、そしてSUACは明日からの碧風祭の準備日ということで全学休講である。 一昨日の11月1日の午前に、ゼミ・小野山さんアポと速攻ゼミを済ませて昼前から浜松駅に向かって、 このように 怒涛の3日間を過ごして帰ってきたところである。 ここには書けない進展とかもあったが、まぁ明日と明後日は休息を兼ねてぼちぼち過ごすことになる。 日本シリーズも最終盤だが、さすがにもう大阪に駆け付けるのは無理なのでテレビ観戦するが、ここまで来てくれれば、もう最後の結果がどうあっても既に「満足」だ、とここに明記しておこう。

2023年11月5日(日)

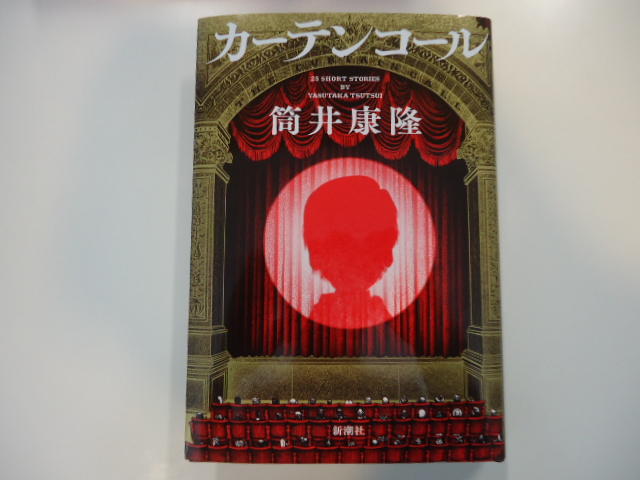

昨日と今日は碧風祭だが、今年の写真レポートは このように 2日間とも、11階から「出会いの広場」を見下ろしただけでオシマイとなった。 甲子園行きの疲れが取れず、あの喧騒の中を歩き廻る気力に欠けたので、じっとAmazonに事前注文していた筒井康隆の最新刊(最終刊?)を読んで過ごした。

2023年11月6日(月)

(;_;) ありがとう。本当にありがとう。(;_;) ←クリックしてみて ★

- ライトスタンドは遠かった・2006

- 甲子園は熱かった・2013

- 甲子園は熱かった・2014

- 甲子園は熱かった・2015

- 熱かったが残念だった甲子園・2016

- 熱かったが残念だった甲子園・2017

- 平成最後の甲子園ライトスタンド・2019

- 3年ぶりの甲子園・2022

- 信じがたい甲子園・2023

- 18年ぶりの「アレ」へ・2023

- 「アレ」の先の「アレ」へ・2023

道頓堀に飛び込んだりするのはニワカの阪神ファンであり、本当の阪神ファンはまさか勝つとは思っていなかった昨夜、なんと38年ぶりの日本一になってしまった。 これでもう生きている内に「次」が無いとしても本望である。 YAHOOでは上のように関連記事がズラリと並んでいるのだが、今日の正午が「基礎演習E」のレポート提出期限ということで、研究室に出てくると20数本のメイルが届いていて、それらを整理することに追われてYAHOOも眺められなかった。

さらに2限には、2回生・寺本さんのアポで このように 実験を進めたり、この実験を受けて部品を発注したりして過ぎ去った。 今日の午後にはJoyJoyヒトカラ(「六甲おろし」を歌うかは不明)の予定のため、「基礎演習E」のレポートの全てにコメントを付けてWebにアップするのは明日になりそうだ。

2023年11月7日(火)

昨日のJoyJoyヒトカラは、完全に復活していない体調を考慮してスロースタートとなったが、次第に調子が出てきて、結局6時間で62曲を完走して、まずまずの出来だった。 今日は2限にインタラクション3回生のアポがあり、先輩の「糸アニメーション」作品事例を紹介して、多少なりとも制作の支援になったと思う。 その後は、30人近い学生の「基礎演習E」レポートにいちいちコメントする・・・という作業をずっと午後まで続けてなんとか終了してヘトヘトになった。

その後にたまたま行った音楽情報科学研究会のページを見て愕然としたのが上のさりげない告知である。 この日記の「2023年9月19日(火)」のところにあるが、元々は「第139回研究会(30周年記念イベント)、日程:2024年3月1日(金),2日(土)、場所:はこだて未来大学」だったので、その日のうちにANAのフライト、ホテル、さらに事務局WiFiルータまで、全ての予約を完了していたところだったのだ。 これが1週間と1日だけ、後ろにズレ込んだというので、慌ててANAのフライトとホテルの予約をキャンセルして、新たになんとか同様のフライトと同じホテルを新しい日程で取り直すことが出来た。 十分に事前の日数があったのでキャンセルは手数料だけであり、日程が違うためにわずかに総額がフライトもホテルも増えたものの、まぁ誤差程度であり、やれやれである。

そして Final Lecture/Workshop by YN を見てみたところ、 Googleフォーム にまた1人、新しい書き込みがあって計13人となっていた。 新たに加わったのはずっと昔からのお馴染みさんであり、嬉しいことだ。

2023年11月9日(木)

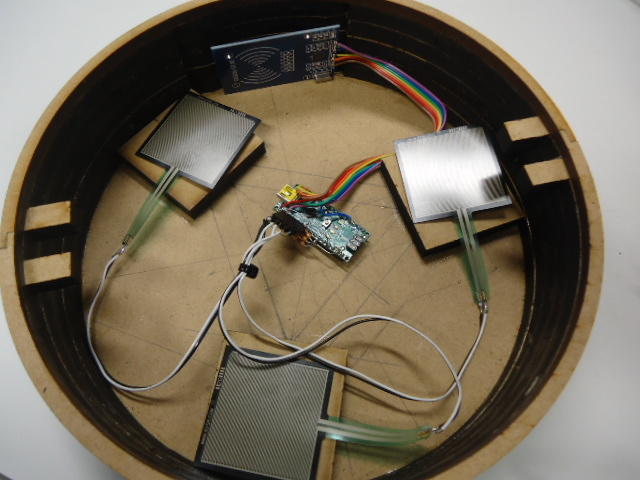

昨日のゼミは このように 進み、今日はゼミ・吉田さんのアポがあって このように 進んだ。 少しずつ進展していくというのは、いいものだ。 たまたま並んでいるのでよく分かるが、以下の二人の筐体(新楽器・重量センサ)の造形は、いずれもレーザーカッターを駆使したものである。 特に吉田さんのは、多数の同心円周(を半分にカットした円弧)を積み重ねた綺麗な円筒形をしていて、天板の位置固定のための「突起」もその一部として設計しているという、なかなか素晴らしい技術なのだ。

そして、理由は不明だが、他の棋戦に比べてかなり遅れて 棋譜データベース にNHK杯の「羽生vs豊島」戦が掲載されたので、 名局を求めて のページに追記した。 ただし、何故か対局の期日が「2010年」となっていて(^_^;)、明らかに「第73回」と矛盾していて、順序がおかしい。 時系列(新しいほど上)なので、一昨年の「第71回」の上に来る筈なのに、2010年というタイムスタンプのためにいちばん下になっている。 ここは追記の段階で自分の方だけ修正しておいた。

また、竜王戦第2局がネット上で評判になっていて、これはどうも新しいタイプの名局らしいので、こちらも 名局を求めて のページに追記した。 そして今日は小樽で見聞があり、明日からいよいよ竜王戦第4局となる。 4-5限に「メディア数理造形演習」があり、1-3限のどこかでゼミ吉田さんのアポがある日であるが、サブ画面はずっとAbemaTVを開いておく一日となりそうだ。

2023年11月10日(金)

久しぶりの雨模様となったこの日、朝から上のように竜王戦のライヴと共に一日が始まったが、以下のように先日購入した圧力センサの情報もスクリーンショットに撮って、ゼミ吉田さんの来訪に備えた。 今回は「コーヒー(フィルタ)にお湯を注いで重くなっていく」テーブルの重量変化を時間と共にリアルタイム計測する・・・という繊細なセンシングが必要なので、この2種類のセンサ「0.2N〜20N」・「0.3〜9.8N」のどちらを選ぶか、というところからスタートするのだ。

そして、自主制作のアポを入れていた2回生・寺本さんのために発注していたモータ(3種)が届いたので、2限から3限の空き時間に このように 実験を進めて、無事にDCモーターをArduinoのPWMポートで回転数制御できることを確認した。 小型モーターでも12Vタイプはなかなかパワーがあり、特にシロッコファンはなかなか強力であると判明したので、これで作品のイメージにだいぶ貢献できそうな予感が出てきた。

その後、4-5限の「メディア数理造形演習」はjitterのrender関係を調べたり色々な先輩作品の記録などを鑑賞したりして、来週からはいよいよ「ArduinoとMax8の連携」に進む方向性を確認した。 まぁ、碧風祭と大阪行きの余韻でなんとなく流したとも言える。 そして帰宅しようとAbemaTVを見てみると、「藤井40% vs 伊藤60%」となっていた。 さてさてどちらが封じて、どう進展するのか、全ては明日にならないと分からない。

2023年11月13日(月)

一昨日の土曜日は、前日に帰宅したすぐ後に終局となっていた竜王戦第4局が、「歴史に残る37手詰、駒余りナシの芸術!」「研究を撃破した衝撃の飛車切りから、最後の37手詰め! 見所満載の面白い将棋でした」「え!? 実戦の中で駒を余らせずに37手詰めを!?」「21手詰めをスルーして37手詰めで仕留めるとか。もうホント意味がわからん」「37手詰めって人ができていいことなんですか」「最後は解説者を置き去りにする詰将棋を展開するも、途中でもっと早い手順に気づき反省しながらの勝利とか、地球上のみんなが置き去りになってた」 などと凄いことになっていたと判明した。 そこでさっそく、 この棋譜リンク を 名局を求めて のページに追記した。

そしてその土曜日の夕方には、マインシュロスの「別室」で、 このように 技術造形学科の4期生の同窓会が初めて開催された。 皆んな立派になっていたが、何人かこの学年で目立っていたのに不参加の顔ぶれもあった。 そして二次会(同じ部屋で延長)に加わらずに、サッと帰宅した。

それは昨日、2020年3月以来、3年半ぶりとなる「学生とカラオケ」という予定があったためである。 有楽街のBIG ECHOは潰れて浜松から撤退し、そこに居抜きで入った「まねきねこ」で、学生2人と8時間のマラソンを楽しんだが、実はその直前に駅前JoyJoyで1時間(10曲)、ウォームアップもしていたのだった。 この日の戦果は合計45曲、ヒトカラと違ってインターバルがあるので、かなり全力モードでもなんとか突っ走った。

そして疲労困憊と共に、新しい週がやってきたのだが、どうも急に寒くなって体調がイマイチだったので、3限にアポを入れていた寺本さんに試作(Arduino〜シロッコファン)を渡したところで、早々と撤収した。 吉田さんシステムのハンダ付けは土曜日にだいぶ進んでいたので、残りは明日にでも進めよう。

2023年11月14日(火)

体調不良は続いている(原因もわかっている)ので今日も早めに帰宅するのだが、2限にはゼミ・王さんのアポがある。 そして1限のうちに このように 吉田さんのシステムの残っていたハンダ付けを終えて、明日の中間報告会の資料として使える写真を提供した。

そしてM2・王さんを待っていたのに、2限には1106に現れなかった。 心配してメイルしたところ、「忘れていた」との事で(^_^;)3限冒頭にやってきて、進んでいるjitter/Genの進捗を確認できた。 まずまず進んでいるようで、とりあえずホッとした。 いよいよ Final Lecture/Workshop by YN まで1ヶ月となってきたので、僕もMini Liveで何をするのか決めて、ぼちぼち仕上げにかからないといけない。

2023年11月15日(水)

明日に病院の予約を入れているが、体調不良は薬局で購入したあれこれでちょっと持ち直している。 今日は2-4限に4回生「卒業制作」の中間報告会がある。 そんな朝、ネットニュースで届いたのは、「営業終了から約半年"大阪マルビル"の現在は? すべてシートに覆われました」という以下の写真だった。 詳しいことは、 この日記のPart17 の「2023年4月5日(水)」のところに書いてある。 この 9月 と 11月 に甲子園に行った時にも、地上に出れば元マルビルが見える場所をウロウロしていたのだが、これは迂闊だった。

また、 世界最速の決済手段Suicaは生き残れるのか…ついに日本にも迫ってきた"VISA経済圏"のタッチ包囲網 という記事については、僕はもちろん日々、SuicaもタッチVISAもPayPayも使っているのだが、いろいろ考えさせられることも多かった。 何といっても、8月末〜9月初旬に行った エジンバラ (この日記の冒頭からの部分)の日々の強烈な印象でこれを体感してきたからだ。 老若男女、それこそお年寄りから子供まで、皆んなが「タッチVISA」で市内のバス網を乗りこなしているし、何といっても日本を出国する際に「円」から両替して持って行った「ポンド」を、まったく使わないまま帰国して全額を再び「円」に戻した(2回の手数料だけ支払った)、という体験は象徴的だったのだ。

・・・そして無事に4回生「卒業制作」の中間報告会も終わって、なんとか乗りきった感じで早めに帰宅することにした。

2023年11月17日(金)

病院というのは有難いもので、今週悩まされていた体調不良は、昨日の診療によって「ちょっと強めのお薬を処方」というキラーコンテンツ(→そう自覚することで薬の効き目以上に精神的に回復)で画期的に快方に向かう感じとなってきた。 今日はちょうど午前中が空いていたので、その勢いのまま、 このような 作業を進めることが出来た。 ずっと懸案だった、 Final Lecture/Workshop by YN でのMini Liveでは、やはりコレを初演するということに固まってきた。 今年の1月に作曲完了していて完全に忘却の彼方だったが、何となく思い出してきて、一部を改良したものである。 王さんの作品も力作なので、「トリ」を王さんとして、僕は「前座」でこれをやるというのが当面の作戦である。

そして4-5限の「メディア数理造形演習」では、「Arduino大会」を開催した。 調べてみると以下のように、現状のArduino IDEは2.2.1のようだが、Legacy(古い安定版)は1.8.19のままでストップしたようで、僕の環境としてはこれからもLegacy 1.8.19を使っていきそうな感じである。 新しいIDEのセールスポイントは「faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger」ということで、基本的なところはまったく進化していないので、ライブラリ等を刻々と追加していけば、Legacyでも十分に(今後の新しいArduinoであっても)開発可能なのだ。

そして「Arduino開発体験」→「ArduinoからMaxと連携」というデモを行って、あとは来週に向けて「ネタ検討」の時間とした。 その合間に断線していたArduino周辺(VRなど)を修理して、この日の「メディア数理造形演習」はオシマイとなった。 いよいよ来週からは「基礎演習E」が個人テーマでの制作へ、そして「インタラクティブプロダクト演習」の担当回(2週)という本当の最終「講義」に向かっていくことになる。

2023年11月18日(土)

昨日は このように 自宅に阪神タイガースファンクラブ(創設時よりずっと会員)から来期の継続会員グッズが届いたが、18年ぶりの「アレ」の記念メダルも入っていた。 まぁ、この騒ぎで大いに儲けただろうから、こんなプラス特典は屁でもないだろう。 おそらくどこかで、38年ぶりの「アレのアレ」日本一の記念グッズが届くのかもしれない。

今日は2週間ぶりのJoyJoyヒトカラ(先週は学生と3年半ぶり)であるが、訃報のあったKAN「愛は勝つ」を歌うことはない。 先月の谷村新司の訃報に接しても、 マイレパ にアリスは1曲も無いので歌うことはなく、ただし山口百恵「いい日旅立ち」を歌ったのだった。 僕は「中学〜高校時代にフォークをしていた」・「大学時代から10年間、テレビの無い生活をしていた」という特異性から、70年代〜80年代〜90年代の日本の音楽シーンの中で、一般的には超有名であるものの「全く触れていない」・「全く知らない」・「興味なし」という欠落が数多くあるのだ。 ミスチルしかり、チャゲアスしかり、アルフィーしかり、チェッカーズしかり、・・・・ということである。

そして訃報ということでは、『「子供の科学」付録の「紙飛行機」を49年間作り続けてきた二宮康明さんが11月15日、老衰のためご逝去されました。享年97。11月5日に開催された全日本紙飛行機選手権大会には会長として参加され多くの紙飛行機愛好者と交流されたそうです。生涯で設計した紙飛行機は2600機を超え、航空への夢を育てました』という凄いのが届いた。 この人は知らなかったが「子供の科学」にはずっとお世話になったし、49年間も好きなことを続けて老衰で逝去というのはなんか凄いことだと思う。 現役の世界先端でComputer Music研究を半世紀以上続けて2011年に亡くなったMax Mathews先生(ICMC2000の写真から発掘)を思い出した。 合掌。

2023年11月20日(月)

先週末の土曜日のJoyJoyヒトカラ6時間では、体調回復のテンションUPもあって、なかなかに攻めた63曲となった。 昨日の日曜日はその疲労の余韻でなんとなく過ぎて、いよいよ新しい週となった。 Googleフォーム はパッタリと増えなくなったが、ぼちぼち Final Lecture/Workshop by YN の準備にとりかかろうという時期である。上はちらっとメモしたもので、関係するSUAC事務局へのアクションなどである。 そして研究室から学内各所への電話大会となって、会場の下見は今日の5限に現場に行くことになり、暖房/エレベータ(施設利用)は申請書をゲットして出し、さらにWiFi Guest Accountもかなり緩い感じで設定できる方向となった。 そして、せっかくなので、手元にあった24年間の名刺にあったアドレス(多くがエラーで戻ってきた)から、地元の新聞社や放送局の人のアドレス宛にBCCで、このイベントのお知らせを出してみた。 まぁ「駄目モト」の広報ということだ。

- 教務室 --- 会場(377/378)の事前チェック、特にプロジェクタの解像度とPAあたり

- 財務室 --- 当日(土日)の暖房/エレベータ稼働の申請

- 情報室 --- SUAC WiFiのGuestアカウント発行の依頼

- りざぶ郎 --- Keepしていた他教室の使用検討とリリース

- スタッフ --- ゼミ、特講学生、その他

明後日のゼミの日には久しぶりにSUACに献血車が来るのだが、初めて「Webで献血予約」というのをやってみた。 どうせあと4年ぐらいしか献血できないので、日赤のアプリをスマホに入れることもなく、「登録ナシで予約だけ」というのをやってみた。 前回は献血開始の12:30の10分前には会場に陣取っていたのだが、予約している学生が後から来て前になったという苦い経験からのことである。 献血というのは学生時代からのいわば趣味であり、「献血をするとヤクルトが2本飲める」ということで、京大正門のところに献血車を見かけるだけで喉が渇いてくる・・・というパブロフの犬さながらだった。 それから何度も献血手帳を無くしたりしたものの(実際にはあと20回ぐらいは多い?)、50回表彰、60歳表彰、などと同じ作家の謎の記念盃などをもらっていた。

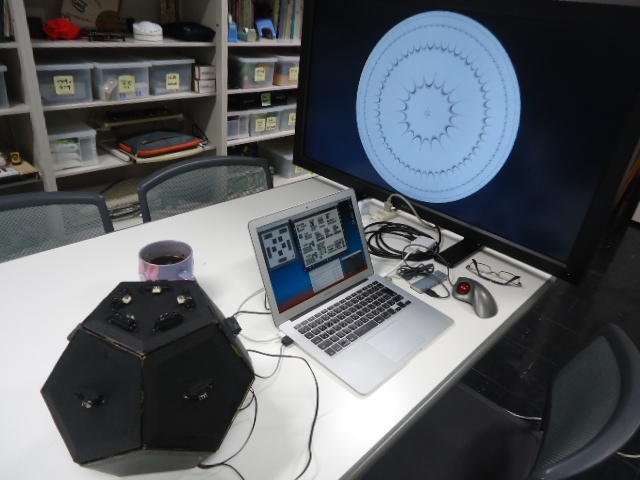

そして5限になって、 このように 南棟の378と377に行って Final Lecture/Workshop by YN の会場の感じと設備の確認を行った。 プロジェクタの解像度として「720p」がOKであること、Max8からはHDMI経由で映像とサウンドが接続できる(万一の場合にはAVラックの裏蓋を開けてRCAでも接続可)ことを確認した。 そしてサウンドについては、新しくなったRAMSAのPAは天吊りであるもののなかなか十分に鳴ってくれること、HDMI経由の大音量で十分なこと、Max8パッチの「cycle~」で50Hz以下までけっこう出してくれること、等を確認した。 これなら、わざわざマルチメディア室のヤマハのPAアンプを持っていくことも不要だろう。

2023年11月21日(火)

この日記の「2023年10月13日(金)」のところに書いていた、バイオメカニズム学会誌が このように 届いた。 原稿依頼されてから足掛け1年9ヶ月(実質の執筆は2週間ほど)というのは、過去に例の無い「依頼から発行までの期間」となった。 これまで色々な学会誌に依頼されて寄稿してきたが、「図書券」という謝礼が来たのは初めてのことで、これまでは論文誌の査読と同様に「アカデミック寄稿は完全ボランティア」(無報酬)だったので、ちょっと驚いた。 この学会はたぶん医療系の企業会員が多いようなので予算的に潤沢なのだろう。 図書券は家族にそのまま渡すため中身は見ていないので(これまで40年間の給与明細と同じ)、金額は不明である。

今日は4-5限に「基礎演習E」があるだけ(ただし今週からいよいよ個人テーマでの制作フェーズが開始)なのだが、この学会誌が届いたテンションで久しぶりに1106のMartinの弦を新しいのに張り替えたりした。 「2023年10月13日(金)」のところでは予稿PDFのURLを敢えて伏せていたが、ここではコッソリと僕の 担当原稿 のリンクを戻しておこう。 これは単にHTMLのタグの「aa」を「a」に戻しただけなのだ。 そして、コメントアウトしていた記述を見えるように、 このページ の「著作」の部分も改訂した。

2023年11月22日(水)

昨日の「基礎演習E」では、和田先生が欠席だったこともあり多数の相談者がやってきて、「企画案」レポートも厖大なものとなったが、今日は朝からなるべく多くにコメントを・・・と執筆して このように Webに上げた。 そして1限にはゼミの小野山さん(2限は本ゼミのため欠席)と実験/検討を進めて、2限のゼミも4回生と院生とで このように 進めた。 来週月曜日には、ゼミOG・清水さん(YAHAMA)も参加して、いよいよ「ゼミ就活祝勝会」(焼肉)である。

そして昼休みには62回目の献血で400ccの悪い血だけを取り去って(という気分)身軽になり、3限にはM2・王さんと共に Final Lecture/Workshop by YN のMini Liveに向けて、作品の構成/演出とかパッチ改良などを進めた。 ぼちぼちプログラムノートを書いていく事になったが、王さんは慣れていないので、まずは僕がサンプルとなるべく書いていくことになりそうだ。 だいぶ久しぶりの「作文」である。 その後は、新たに弦を張り替えたMartinの音色を楽しんだりして一日が終わった。

2023年11月23日(木)

世間は祝日で、神戸では「優勝パレード」があるらしいこの日、SUACは通常営業だが僕は担当科目がないのでパレードのライヴ画像をサブウインドウに出しっ放しにする予定である。 その後に判明した情報によれば、阪神は午前中に神戸でパレード、その後に午後は大阪・御堂筋でパレードとのことで、オリックスはそれぞれ逆の場所に交代してのパレードだという。 沿道の阪神ファンはおそらく、選手を追いかけて三宮から難波まで、大挙して移動するのだろう。 近鉄と繋がって、難波まで阪神電車1本で行ける便利さはようやく、ここで役立ちそうだ。

ネットからはファントム・タッチ錯覚(Phantom touch illusion)という面白い情報が届いて、さっそく 解説ページ と 元論文 ★ をプリントして、暇な時に読んでみることにした。

そしてここから触発されて調べてみたのが、「レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg(サワイ)」という薬である。 先週までの体調不良は、アトピーの悪化によって悪寒など全身症状まで起きてしまったのだが、いつもの弱い塗り薬(7種)を処方してもらっている皮膚科で新たに処方された薬(塗り薬と錠剤)が画期的に効いて、あっという間にこれまで数年なかった程の快適な状況になったのだ。 塗り薬もちょっとこれまでに比べて「強い」ものを処方してもらったので快癒してきているのだが、何より「痒みを感じない」というこの錠剤の効き目が本当に画期的なのだ。

10数年ほど前から、皮膚科で処方してもらって1年中ずっと共に服用している「アレグラ(フェキソフェナジン)」と「メキタジン」の薬効は「ヒスタミンH1受容体拮抗作用や各種ケミカルメディエーター遊離抑制作用。通常、アレルギー性鼻炎・蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎・皮膚そう痒症・アトピー性皮膚炎)に伴うかゆみの治療に用いられます」とあるが、限界があるのか(アレグラは市販薬になった程なのでかなり弱い)、何かにつけて「痒い」→「掻く」→「アトピー悪化」というアトピー難民お馴染みの繰り返しの日々だった。 この「痒い」というのが曲者で、「具体的に痒い」という場所を掻いていると、身体の左右対称な場所にも「痒い気分」がフト誘発されてきて、ついついそっちも掻いてしまう、というパターンなのである。

今回のこの薬も「抗ヒスタミン薬」であり、薬効は「抗ヒスタミン作用(体内物質ヒスタミンの働きを抑える作用)によりアレルギー反応を抑えることで蕁麻疹、花粉症、喘息などによる、皮膚の腫れや痒み、鼻炎(くしゃみや鼻みずなど)、咳などの症状を改善する薬」とあって同様なのだが、先週の金曜日(まだ1週間も経っていない)の晩からこの薬(1日1回1錠、寝る前)を飲んでいるのだが、気付いてみるとこの1週間、毎日いつもどこかで必ず襲ってきていた「痒い」という感覚を、全く経験していない事に気付かされた。 すると、「痒くない」→「掻かない」→「アトピー改善」という好循環になったのである。 さらに「主な副作用」として書かれていた「倦怠感・眠気・頭痛・頭重感・ふらふら感・しびれ感・眩暈・浮遊感・不眠 ・振戦・抑うつ」が全く無くて、当然だが「重大な副作用」として書かれていた「ショック・アナフィラキシー・呼吸困難・血圧低下・蕁麻疹・発赤・痙攣・肝機能障害・黄疸・AST上昇・ALT上昇・γ−GTP上昇・LDH上昇・Al−P上昇・全身倦怠感・食欲不振・発熱・嘔気・血小板減少」も全くナシ、さらに「上記以外の副作用」として書かれていた「激越・攻撃性・傾眠・疲労・無力症・睡眠障害・錯感覚・幻覚・自殺念慮・失神・健忘・不随意運動・意識消失・悪夢・口渇・胃不快感・下痢・消化不良・腹痛・腹部不快感・胃痛・口唇炎・便秘・口唇乾燥感・嘔吐・味覚異常・口内炎・腹部膨満感・食欲亢進・動悸・血圧上昇・不整脈・房室ブロック・期外収縮・頻脈・発作性上室性頻拍・心房細動・好酸球増多・好中球減少・リンパ球増多・白血球増多・白血球減少・単球増多・血小板増加・過敏症・発疹・浮腫・かぶれ・そう痒感・血管浮腫・多形紅斑・薬疹・結膜充血・霧視・視覚障害・眼球回転発作・総ビリルビン上昇・尿蛋白・BUN上昇・尿糖・ウロビリノーゲン異常・頻尿・血尿・排尿困難・尿閉・遺尿・耳鳴・月経異常・胸痛・ほてり・息苦しさ・関節痛・手足のこわばり・嗅覚異常・鼻出血・脱毛・咳嗽・体重増加・筋肉痛」(よくもまぁこれだけ列記したものだ)も、現在のところ全く感じていないのである。 素晴らしい。この「レボセチリジン塩酸塩OD錠」の画期的で快適な効き目の体感を契機に、日頃の「痒み」(の謎。上記赤字の部分)について再確認したことと、さらに この論文 の「ファントム・タッチ錯覚(Phantom touch illusion)」というキーワードが、僕の中で響き合ったのが、今日の最大の収穫となった。 これはつまり、内受容感覚、ダマシオのソマティック・マーカー仮説のアレと同じことでは、あるいはWe-mode認知と通じたミラーニューロンあたりが関係しているのでは・・・という視点である。 もしかすると、何だか新しい学会発表のための研究ネタになりそうな予感がする。

神戸の阪神タイガースのパレード中継YouTube(ABC)は11時のスタート直前から1時間ほど続いたが、昼にはアッサリと終了してYouTubeが切れてしまった。 やはりAbemaTVの大相撲生中継(朝の9時頃から夕方までずっと垂れ流し)のように、ダラダラと続くものではなかったのか・・・と思っていたら、午後になると今度は読売テレビYouTube中継を発見して、14時の大阪パレードのライヴ中継開始までの時間は午前の神戸パレードの模様を再現してくれた。 以下は、せっかくなのでここに置いておく、御堂筋のパレード(14時〜15時)のライヴYouTubeを撮ったスクリーンショットである。

2023年11月24日(金)

昨日の優勝パレードについては、今日になって こんな素敵なページ にまとまっていた。 どうぞ、このページは消えずに永続して欲しい。

そして、 Final Lecture/Workshop by YN の Googleフォーム のアンケート人数がまた一人、久しぶりに増えていた。 地味な進歩ではあるものの、嬉しいことだ。

ここ何年か、「藤井聡太の快進撃」を楽しませてもらってきたが、いざ八冠を達成してしまうと、それまでは「挑戦者決定戦」に挑戦する藤井将棋(を解説付きで生中継するAbemaTV)を頻繁に視聴していたのに、防衛戦だけになってまって、グッと視聴頻度が低下してしまい、ちょっと物足りない日々となっていた。 ところがなんと、「50歳以上のレジェンドしか参加資格がない」という「藤井外し」の「達人戦」というのが新しく始まったとのネットニュースを知って、今日はその本戦の第1回の初日ということで、朝イチから第1局「森内vs阿部」戦を堪能してしまった。 午後イチの第2局は「深浦vs羽生」(なんとか4-5限の「メディア数理造形演習」の前までは見られる)、午後の第3局は「谷川vs丸山」、晩の第4局は「藤井(猛)vs佐藤(康)」と、なかなかの組み合わせであり、明日に準決勝と決勝があるらしい。 明日の推薦入試は午前で業務が終了するので、午後の決勝あたりが観戦できれば・・・と思っていたが、明日はJ2で燻っている清水エスパルスの「J1昇格を懸けたプレーオフ」第1戦も午後にあるのだった。

そして第2局は無事に3限の時間内に「深浦投了・羽生準決勝進出」までを見届けて、4-5限の「メディア数理造形演習」の特訓2人が1106にやって来るのを待ち構える・・・という体制になった。 ここで、今日の午前から午後にかけて調べたことを整理しておくと、2005年か2006年あたりに仕入れたまま日の目を見なかった部品として、「発電バイモルフモジュール」というのをストックしていたことを発見したのである。 ネットで調べてみると、 ★ ★ ★ ★ ★ ★ というような資料も発掘できた。 実際の応用製品としては、 LightingUchiwa・ Universal_Stick・ Lighting_Lure というようなものがあったらしい。 ところがさらに調べていくと、なんと このように この日新電機という会社は終了してしまっていた(^_^;)。

上がその「発電バイモルフモジュール」なのだが、せっかくなので「メディア数理造形演習」の時間に、藤石さんも一緒に このように 実験してみたが、けっこうLEDが面白く点灯してくれた。 さらにこのデバイスは、「インタラクティブプロダクト演習」のアナログ編として学生が作っている「トングドラム」に適用すると、「光る太鼓」という面白い応用の可能性があるのだった。 これはさっそく、来週の「インタラクティブプロダクト演習」の担当回で学生に紹介して、使いたい場合には支援することにした。

2023年11月26日(日)

昨日の推薦入試は午前の試験監督で久しぶりに90分間「立ちっ放し」というのをやったが、身体がガタガタになった。 午後のエスパルスは引き分けでプレーオフ決勝進出(先行きに不安)としたが、J1の神戸優勝で「J1とJ2のレベルの違い」を見せつけられて再びジュビロとエスパルスの今後の苦しさを予感した。

今日は午後にJoyJoy予約があり、週2のMartinタイムなどもあるが、昨日の「達人戦」は結局、準決勝・決勝と勝ち進んで初代チャンピオンは羽生九段となった、という模様も確認した。 それにしても、「日本将棋連盟会長」の羽生さんから、優勝者の羽生さんに賞状が渡される(正確に言えば会長として賞状を読み上げた羽生さんが、そのまま続いて賞状を受け取った姿勢をとった)模様の動画は面白かった。

ネットからは こんなCM動画 の情報が届いて、さっそくWebにリンクを追記した。 この動画はいつまでも置いておいて欲しい。

2023年11月27日(月)

今日は(訳ありで)バスでSUACに出てきたが、朝イチで調べてみると、なんと Final Lecture/Workshop by YN の Googleフォーム のアンケート人数が一気に3人増えていて(3人とも1期生の「虎」メンバー)、嬉しいスタートとなった。

昨日のJoyJoyヒトカラ6時間は先週からの体調復帰を受けて快調に62曲を完走した。 今月の成果は甲子園行きとか学生2人との「歌う会」も含めて以下のようなものであり、先月以前の情報はこの日記の「2023年10月30日(月)」のところから辿っていける。 JoyJoyの12月は繁忙期ということで、今週末から年末まで、そして1月初旬までの予約も済ませた。ネットでは「生成AI」の文脈から DAZStudio というのを知った。 さっそく行ってみると以下のような感じで、かなり詳細に人物(恐竜まで)のキャラクタを作って、それをアニメーションまで出来て、それでいて「無料」というので驚いた。

- 2023年11月1日(水) 2時間 7曲 (野田・JUN)

- 2023年11月2日(木) 3時間 18曲 (天神橋・BULBUL)

- 2023年11月6日(月) 6時間 62曲

- 2023年11月12日(日) 9時間 45曲 (JoyJoy1時間→まねきねこ8時間)

- 2023年11月18日(土) 6時間 63曲

- 2023年11月26日(日) 6時間 62曲

しかしさらに調べてみると(「DAZStudio 課金」で検索) ★ ★ ★ 、驚くべきからくりが見えてきた。 つまりツールは無料でも、「使える」モデルは全て課金でゲットする必要がある、というビジネスモデルと判明した。 それでも、プロだけでなくアマチュアでも課金さえすればちょっと前まで不可能だった自在なキャラクタを作り上げられるという時代になっていた、と知ったのは大きな収穫だった。

こうなると、当然ながら生成AIのサウンド/音楽版を調べたくなってきた。 さっそく「generative AI sound」と検索すると、案の定、以下のような情報がゾロゾロと出てきた。 この分野は僕がサボってきた期間(約10年以上)に相当に進展してきたようだが、こうなると国内の音楽情報科学研究会の連中もうかうか出来ないだろう。 これを調べて比較するだけでは次回の音楽情報科学研究会の発表ネタにはならないものの、何か鉱脈があるかもしれない。

- AudioCraft

- Ultimate guide to generative AI music production

- Generative AI Audio Tools and Applications

- Exploring the Pedagogical Possibilities of Generative AI

- Heuristic for Designing Learning Experiences with Generative AI

- Whisper

- Creating a collection of creative ideas to use AI in education

- MusicLM

- Beatoven.ai

- Mubert

- Generate AI Voices, Indistinguishable from Humans

- Transcribe App and Online Editor

- Recent developments in Generative AI for Audio ★ ★

- What is Generative AI Audio?

- audiogen

- soundraw

- Generative AI Is Revolutionizing Music: The Vision For Democratizing Creation

- Top 12 AI Music Generators in 2023

- Boomy AI

- Your personal AI music generation assistant

- The Future of Music: How Generative AI Is Transforming the Music Industry

- Jukebox

- Top 5 popular genres created with generative AI

- 音楽生成AI「Music Gen」と「SOUNDRAW」を触ってみた

4限にはかつての準ゼミ生、現在では特任助手となった藤石さんのアポがあり、3Dプリンティングと電子工作を絡めた企画の相談を受けて、 このように +5Vスイッチング電源、多数のLED、多数の電流制限抵抗(220Ω)、スズメッキ線などを寄贈しつつ、発光部分(LED+抵抗)の作り方などを伝授した。 あとはアイデアを上手く実現することに期待しよう。 そして、なかなかに充実した一日を終えて、放課後の「ゼミ・就活祝勝会」(ヤマハに就職した清水さんも合流)という焼肉パーティに向かう事となった。

2023年11月28日(火)

4-5限に「基礎演習E」のあるこの日は、明日の水曜日が「総合演習I」の中間報告会のために2限にゼミ・王さんのアポがあり、進展してきた作品の細部についてチューンアップした。 そしてそこから一緒に、 Final Lecture/Workshop by YN の「ミニライヴ」についての検討を開始して、まず僕(前座)と王さん(トリ)の作品タイトルが以下のように決まった。さらに、来週までの宿題として「プログラムノート」を書いてきてもらう事にして、僕の方をサンプルとして以下のようにエイヤと書き上げてしまった。 おそらく細部は当日まで変更があるだろうが、まぁ、だいたいこんなものである。

- 長嶋 洋一 "Profound Recursion"

- 王 福瀛 "方圆"

長嶋洋一 タイトル "Profound Recursion" 曲目紹介 新楽器"Dodecahedron"を用いたインタラクティブ・マルチメディア・ライヴパフォーマンス作品。自然界の一つの本質であるRecursive (再帰性)をテーマとして、リアルタイムのサウンド生成とグラフィック生成のアルゴリズムに採用した。 Max8/Gen環境下でライヴ生成される背景音響パートは、(1)「たすき掛けフィードバック」相互作用により生成する2系統の音響信号処理 モジュールと、(2)小数点以下乱数の正弦波ピッチ発生モジュールを同時に20系統、発生/消滅させる音響クラスター生成モジュールから なる。 新楽器"Dodecahedron"(正12面体に計10個の赤外線距離センサを搭載)からのパフォーマンス情報に対応したライヴ生成サウンド パートでは、3種類のMax8/GenによるOscillatorSyncアルゴリズムに従って擬似的フォルマント合成音響を生み出す。 スクリーン上のライヴ・グラフィクスパートは2.5次元フラクタルのアルゴリズムに基づきMax8/jitter/Genによってリアルタイム生成され、 新楽器のパフォーマンス情報に対応したパラメータ変化によって、ライヴ生成サウンドと共に生き物のような動きを生み出す。

2023年11月29日(水)

2-5限の「総合演習I」の中間報告会を全力でこなしたが、朝イチでふと思い付いて、1限と帰るまでの合間に、 Final Lecture/Workshop by YN のページに追加するために過去のページを発掘して、 参考展示(自作基板を手に取って眺めてみよう) というページを作った。 これは会場内の机に並べるという計画である。 さらに Googleフォーム のアンケート人数は、学生スタッフ3人にも形式的に追加してもらったが、さらに筑波大の学生だった人(→未踏ユース)も加わって、22人となった。

2023年11月30日(木)

今日は1-2限に「インタラクティブプロダクト演習」の担当回part1があり、全力で濃い中身をぶっこんだ。 そして今は3限、準ゼミの小野山さんが「効果音ライブラリ」の分厚いリストを繰りながら欲しい音源をコピーする・・・という作業に没頭している。 あとは教授会に出て途中で退席して医者に行く、ということで今日はオシマイである。

Final Lecture/Workshop by YN の Googleフォーム の書き込みはさらに卒業生が増えて23人と、まずまず順調である。

そして気付いてみると、ここまででこのHTMLファイルは261KBになっていて、「区切り」目安のサイズを大幅に超過していたので、ここまでをWebに上げて、 Sketching日記(20) に続けていくことにした。 ちょうど明日から12月、いよいよSUACの「ラスト4ヶ月」(といっても2月後半〜3月は有休消化でほぼ出てこない)に突入する。