|

新・筋電センサ"MiniBioMuse-III" 2001年8月 長嶋 洋一

1. はじめにコンピュータ音楽を中心としたメディア・アート、システムと人間とのインターフェース等に関するテーマの研究活動とともに、その具体的な応用を実験的に検証する意味で、実際にいろいろなインタラクティブ・マルチメディア作品を創作して公演・発表する活動を行っている(1-9)。オリジナルセンサを用いた実験的なシステムをリアルタイムパフォーマンスに応用することで、開発の過程や作品・公演の中から新たな研究テーマや課題が出てくることも多い。本稿ではその一つのサブテーマであるオリジナルセンサの研究開発に関して、新しく開発した筋電センサ "MiniBioMuse-III" について報告する。図1 上半身の筋肉のいろいろ

2. 腕の筋電情報のセンシング人間の随意運動のセンシング対象としては、歴史的に「手」「腕」(図1、図2)が重視されており、文献においても「腕の筋電情報」を取り上げたものは多い(10-23)。図2 前腕遠位の横断面 筋電センサを活用したコンピュータ音楽やインターフェースに関するテーマでは、IRCAM / CCRMAのAtau TanakaによるBioMuseを利用したヒューマンインターフェースの研究と音楽パフォーマンス活動(sensorband)が国際的によく知られている(24-26)。ここでは、両腕の異なる2個所ずつに筋電センサを取り付け、伝統的な楽器と変わらない修練と習熟により、身体表現としての演奏情報をリアルタイム音響合成パラメータに適用した演奏などを行っている(図3)。

図3 BioMuseを用いた演奏風景(Atau Tanaka) (c) Peter Kers, the photographer このBioMuseは市販の製品であるが、センサの銀-塩化銀電極を導電ジェルによって取り付ける手間、その電極の寿命と交換の手間、システムとしての大きさと重さ、そして何より高価である(約3万ドル)ことなど、活用しているAtau Tanaka氏自身がいくつもの課題を指摘するものだった(図4)。もともと音楽用途というよりも、身体障害者のための意志伝達手段や、脳波・眼球筋肉運動などの検出にも利用できる汎用生体センサであるため、医用機器としての信頼性やコスト要求からして当然であるとも言える。 図4 BioMuse

3. "MiniBioMuse-I"と"MiniBioMuse-II"筆者は研究協力者としてアナログ電子計測の専門家の照岡正樹氏らと交流し(27)、各種の高精度センサ、生体センサ等を研究開発してきた(28-29)。そこでテーマとして「小型軽量(可搬)」「バッテリ駆動」「リアルタイムに筋電情報をMIDI化」する「シンプルで安価」な筋電センサを目標として掲げ、敢えて"MiniBioMuse"と名付けて実験・開発を進めてきた。以下、その概要と検討事項について簡単に紹介する。3-1. 筋電センサ開発の課題通常の物理量センサに比べて、生体センサには「個人差」「高感度」「ノイズ抑止」「使用感」などの課題が加わる。「個人差」とは、同じ生理指標でも個人ごとのばらつきが大きく、筋電で言えば、非力な(体育会系でない)人の中にはまったく筋電パルスが検出できない人もいる、という状況のことである。「高感度」については当然のことで、人間は電気鰻ではないので、電気信号として得られる情報は全て微弱なものなので、高倍率増幅は必至である。「ノイズ抑止」は技術的にはもっとも重要なもので、生体から発生する他の信号、周囲環境から混入するノイズ信号とともに、ハム(商用交流電源の高調波ノイズ成分)の除去が切実な課題となる。「使用感」とは、ベッドに固定されているわけではなく音楽演奏という身体表現に利用することを目的としているので、自然な動作を制限するような形態でセンサを取り付けることができない、という実装上の課題である。3-2. " MiniBioMuse-I "

図5 MiniBioMuse-I 図5は、筆者が初めて開発した初代の筋電センサ"MiniBioMuse-I"である。回路としてはOPアンプによる差動増幅回路を採用し、両腕のセンサ電極(パソコンのメモリ増設時に静電気破壊を避けるために利用するリストバンドを改造)だけでなく足首にハムをキャンセルするための第3の電極を取り付けた。OPアンプのために006P電池を2つ使用するなど課題も多かったが、VHS 図6 MiniBioMuse-Iの平静時出力の例

図7 MiniBioMuse-Iの緊張時出力の例 ビデオテープ程のサイズながら筋電ノイズそのものをアナログ出力しつつ同時にA/D変換してMIDI出力する、という機能には、Atau Tanaka氏も良好な評価を与えた(後継機に期待表明)。図6は筋肉を弛緩させた時の、図7は筋肉を緊張させた時の"MiniBioMuse-I"のアナログ出力信号(左側がオシロ、右側がスペアナ)である。ハムを中心とした残留ノイズが見て取れる。 3-3. " MiniBioMuse-II "

図8 MiniBioMuse-II 図8は、"MiniBioMuse-I"から新たな改良により開発した"MiniBioMuse-II"である。電子回路的には、ノイズの点で限界のあるOPアンプによるフロントエンド回路から、図9のような、高感度デュアルFETを用いたディスクリート・トランジスタ回路へと発展した。これは、特性の揃った2つのFETを金属ケースで熱結合した特殊なFETである2SK146により、単一電源で良好な高倍率差動増幅回路を実現したものであり、小型ケースに2チャンネル*2電極とコモン電極の全ての回路を格納した。アナログ電圧出力はケーブルで延長したサブボックスでMIDI化するように分離した結果、照明などノイズ環境の劣悪なステージでのライブパフォーマンス(京都と神戸で公演)にも使用できる、という実績を得た。

図9 MiniBioMuse-IIのフロントエンド回路(一部)

図10 MiniBioMuse-IIの出力の一例 図10は、"MiniBioMuse-II"からのMIDI情報を実際の音楽において利用するためのMaxパッチによる処理の一例である。上段のグラフはセンサからの直接の情報をそのままプロットしたものであり、下段ではこれを移動平均する処理により、右側で筋肉が緊張状態になった波動が明確に得られているのが分かる。 図図11 MiniBioMuse-IIを用いた演奏風景 図11は、筆者の作品"Bio-Cosmic Storm"の京都での公演(1998年)の風景である。ステージ上のピアニストは両腕に"MiniBioMuse-II"のセンサを取り付け、そこから直接出力される筋電ノイズを音源としてSuperColliderでリアルタイム音響信号処理するシステムをコントロールするMaxのためのMIDI情報も同時に演奏出力した。ピアニストはステージ上のピアノの鍵盤に触れてはいけない、という指示のもと、鍵盤上空5cmでピアノ曲をシャドー演奏したりピアノそのものを押したりして、その筋電情報によりリアルタイムCGとともに楽音を生成した。 4. " MiniBioMuse-III "の開発前作"MiniBioMuse-II"からその後の進展は1年以上、停滞した。その理由は、図9にある改良された筋電センサ・フロントエンド回路によっても完全にはハムが取れないこと、そしてかなりの小型化によって作品公演まで実現したことで、それ以上の大きな性能向上の具体的な目標が見えなかったことによる。それが2000年から 2001年にかけて急速に進展し、最終的に新しい"MiniBioMuse-III"として一気に結実した。以下、その過程と概要について紹介する。4-1. 独立成分分析による多チャンネル計測BioMuseのように腕に単一ないし2つの電極を用いるのでなく、腕をぐるりと巻くように多数の電極を用いて同時計測し、複数の筋肉の作用をパターン認識の一手法である独立成分分析により検出する、という藤原の研究(30)と交流・情報交換する機会を得た。Atau Tanakaは電極の位置について独自のトレーニングにより(非対称な)適正設置場所を獲得したが、この研究によれば、ベルト状の複数電極により情報検出とパターン認識の汎用性が得られる可能性があった。4-2. ソフトウェアDSPによるノッチフィルタステージなど劣悪なノイズ環境で筋電センサを使用する上でもっとも問題となるハムノイズの除去手法として、古くから知られたノッチフィルタをA/Dセンシングのマイクロプロセッサのソフトウェアで実現する、という可能性を実験する段階が到来した。具体的には、文献(31)にある図12のようなアルゴリズムを、AKI-H8のCPUプログラムとして実装する実験を行った。図12 ノッチフィルタのアルゴリズム例 後述する"MiniBioMuse-III"の開発の過程で図12のアルゴリズムをAKI-H8に実装した結果、図13のような特性で50Hz/60Hzのハム成分をカットする筈であったフィルタ出力は、実際には目に見える(耳に聞こえる)違いを見出せないという結果であった。その理由は、(1) AKI-H8のアナログ入力A/Dを8ビット精度モードとして動作させた、(2) AKI-H8の内蔵RAMの容量からくる制限により、ディジタルフィルタのビット幅として16ビット精度の確保が困難なため8ビット幅とした、という点にある。これにより、ビットシフト演算によって計算途中のデータが丸められて実質的には消滅してしまった。そこで折衷案として、8ビット幅の処理でも有効となる図12のアルゴリズムの一部をAKI-H8のソフトウェアとして実装して、何もない状態よりは有意に有効なソフトウェア・フィルタリング(一種の積分型フィルタ)を実現することができた。 図13 ノッチフィルタ(上段:入力 / 下段:出力)

4-3. フロントエンド回路の改良温度結合されたデュアルFET : 2SK146による図9の回路でもう限界と思われたフロントエンド回路についても、多チャンネル高密度実装を視野に入れた簡易型を狙いながらさらに性能を向上させる努力を進めた。具体的には、図14のように単一電源回路から3Vリチウム電池による2電源回路に変更して、オフセット特性とダイナミックレンジを向上させた。さらにフロントエンド回路にOPアンプによるローパスフィルタまで実装することとした。これにより、増幅回路としての性能を向上させつつ同時にA/D・CPU回路に至る信号ラインのローノイズ化を実現することができた。

図14 MiniBioMuse-IIIのフロントエンド回路

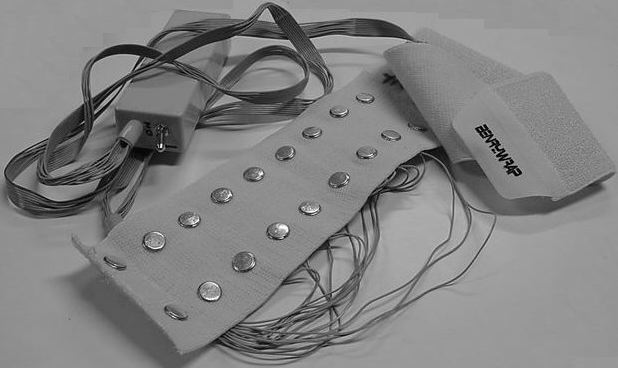

4-4. 電極バンドの改良前作"MiniBioMuse-II"までは、センシング電極として、静電気帯電防止用バンドを流用した簡易電極であったが、この部分を大幅に改良したオリジナル電極を制作することにした。図15 MiniBioMuse-IIIの電極部分 図15はその電極バンド部分である。ベースとなっているのは介護用の伸縮ベルト(マジックテープで固定)で、ここに洋裁用の金属ボタンをカシメて、その上に純銀円板をハンダ付けした。前作まではこのボタンを単に嵌め合わせていたが、接触抵抗と接触不良があるために電線を直接にハンダ付けすることにした。2電極のペアが合計9列並んでいて、中央の1列がノイズ抑止のための差動回路の基準電位(アース)となる。 4-5. 高密度空中配線による実装図16 試作フロントエンド回路(1回路分) 図16は、図14の回路を1回路分だけ試作した基板である。これを片腕の8チャンネル分で図17のように製作するには相当の困難があった。 図17 フロントエンド回路(8回路分)

図18 フロントエンド部分(16ch) 図18は、両腕16チャンネル分が完成して、それぞれ2個のリチウム電池とともにケースに入れた様子である。図19は、この2個のフロントエンドボックスと接続する、AKI-H8の内蔵されたA/D - MIDIメイン・インターフェースであり、こちらは単3乾電池4本の+6V電源とした。

図19 メイン・インターフェース部分

4-6. マイコンAKI-H8部分図20のマイコン部分では、制御情報のMIDI入力と8ビット2chのD/A出力ポートを加えた。

図20 コントローラAKI-H8回路

5. "MiniBioMuse-III"の動作とその検討

図21 MiniBioMuse-IIIの片腕部分

図22 MiniBioMuse-IIIの装着風景 図21は、完成した"MiniBioMuse-III"の片腕8チャンネル部分の電極からセンシングボックスまで、図22はこの電極を装着した様子である。介護用ベルトは伸縮自在で無理なく密着固定でき、軽快なリボンケーブルとともに使用感は良好である。メインインターフェースボックスとの接続は図19に見えるフラットケーブルコネクタにより行う(向きが異なり混同しない)。 5-1. アナログセンシング出力信号図23 MiniBioMuse-IIIの平静時出力の例 図23は、"MiniBioMuse-III"の両腕16チャンネルのフロントエンド回路からの出力を同一条件で計測した平静時信号のうち、もっともハムノイズの大きなチャンネル(上段)と小さなチャンネル(下段)の様子である(全てのデータは文献(32)を参照のこと)。これは位置関係の異なるアース電極を共通とし、また腕の筋肉の配置の様子によりばらつきが出るのは、ある意味で当然のこととして吸収しなければならない。 図24 MiniBioMuse-IIIの緊張時出力の例 図24は緊張時信号の一例であり、ハム成分が乗っているものの、明らかに筋電信号がある。この図23/24の信号は、図6/7の初代よりも劣るように見えるかもしれないが、電源電圧が1/3であるにもかかわらず、後段でのノイズフィルタリング前にここまでの信号が安定に得られるというのは画期的進展なのである。 5-2. ディジタルフィルタリング出力信号フロントエンド回路部分のOPアンプによるフィルタ以外に"MiniBioMuse-III"がソフトウェア的に行っているのは、図12のディジタルフィルタのアルゴリズムの一部を利用した積分フィルタリングと、MIDI出力のためにダウンサンプリングを重ねて時間平均(平滑化)を行っている部分である。ここではまず、前者について実際の計測データを用いて紹介する。 図25は、上段が"MiniBioMuse-III"の16チャンネルのうちのあるチャンネルのフロントエンド平静時信号である。ハム成分のシンプルな正弦波であり、これをそのまま音源素材として使用することは困難である。ところがこの図の下段では、ほとんど信号が消えている。これはAKI-H8によるソフトウェア・フィルタリングの出力を増設したD/Aポートから出力したそのままの信号であり、アンチエイリアシング回路の前段ということでディジタル的に変化しているものの、特性としてハムに対応した周期の信号がキャンセルされていることがわかる。図25 MiniBioMuse-IIIの平静時出力の例(1)

図26 MiniBioMuse-IIIの緊張時出力の例(1)

図27 MiniBioMuse-IIIの平静時出力の例(2)

図28 MiniBioMuse-IIIの緊張時出力の例(2) 図26は図25のチャンネルの緊張時の出力信号であり、ハム成分をキャンセルしつつ筋電成分を抽出できている。図27と図28は同様に別のチャンネルでの平静時と緊張時の様子である。 図29 MiniBioMuse-IIIのMIDI出力情報の例(1) 図29は、"MiniBioMuse-III"のMIDI出力情報をMaxでリアルタイム表示した様子の一例である。画面は左上から下に「左手1ch」-「4ch」、いちばん右側が「右手5ch」-「8ch」である。この図では、時間的に前半は左手を緊張させ、後半で右手を緊張させている(各グラフは左にスクロールする)。図30は両腕を交互に緊張・弛緩させた例であり、時間的同期性とそれぞれの腕の筋肉の動作の違いが見て取れる。ここからMaxのアルゴリズムとして、独立成分分析やニューラルネットワークのような手法でパターン認識の情報処理を実現することも容易であろう。 図30 MiniBioMuse-IIIのMIDI出力情報の例(2)

6. おわりに新しい筋電センサ"MiniBioMuse-III"のメイキングについて報告した。これまでの研究の進め方を踏襲するとすれば、次にはこれを作品公演・パフォーマンスに活用してみて、さらに次のステップのための課題を集める段階である。その目標として、2001年9月に予定しているフランス・ドイツ演奏旅行における新作公演を考えており、その内容や結果は、またいずれ次の機会に報告したい。参考文献[1] Y.Nagashima : Multimedia Interactive Art : System Design and Artistic Concept of Real-Time Performance with Computer Graphics and Computer Music、Proceedings of Sixth International Conference on Human-Computer Interaction(ELSEVIER)、1995年 [2] Y.Nagashima et al. : A Compositional Environment with Interaction and Intersection between Musical Model and Graphical Model --- "Listen to the Graphics, Watch the Music" ---、Proceedings of 1995 International Computer Music Conference、1995年 [3] 長嶋洋一 : マルチメディア・インタラクティブ・アート開発支援環境と作品制作・ パフォーマンスの実例紹介、情報処理学会研究報告 Vol.96,No.75 (95-MUS-16)』 (情報処理学会)、1995年 [4] 長嶋洋一 : センサを利用したメディア・アートとインスタレーションの創作、京都 芸術短期大学紀要[瓜生]第20号1997年、1998年 [5] 長嶋洋一 : 生体センサによる音楽表現の拡大と演奏表現の支援について、情報処理 学会研究報告 Vol.98,No.74 (98-MUS-26)、1998年 [6] Y.Nagashima : Real-Time Interactive Performance with Computer Graphics and Computer Music、Proceedings of the 7th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design, and Evaluation of Man-Machine Systems、1998年 [7] Y.Nagashima : BioSensorFusion:New Interfaces for Interactive Multimedia Art、Proceedings of 1998 International Computer Music Conference、1998年 [8] Y.Nagashima et al. : "It's SHO time" -- An Interactive Environment for SHO(Sheng) Performance、Proceedings of 1999 International Computer Music Conference、1999年 [9] 長嶋洋一 :マルチメディアComputer Music作品の実例報告、情報処理学会研究報告 Vol.97,No.71 (94-MUS-7)、1994年 [10] i.Steve Ditlea、"The PC goes ready-to-wear"、IEEE SPECTRUM October 2000、pp.35-39 [11] 斎藤正男、「生体工学」、電子情報通信学会、1985年、pp.33-57 [12] 星宮望、「生体情報計測」、森北出版、1997年、pp.40-66 [13] 細田嵯一監修、「生体時系列データ解析の新展開」、北海道大学図書刊行会、 1996年、pp.273-297 [14] 上羽康夫、「手 その機能と解剖」、金芳堂、1970年、pp.169-190 [15] シュフラー・S.シュミット、「からだの構造と機能」、西村書店、1998年、 pp.113-117 [16] 岩瀬善彦・森本武利、「やさしい生理学」、南江堂、1969年、pp.244-259 [17] 生体情報の可視化技術編集委員会、「生体情報の可視化技術」、コロナ社、 1997年、pp.185-210 [18] 日本生理人類学会計測研究部会、「人間科学計測ハンドブック」、技報堂出版、 1996年、pp.252-262 [19] 池田謙一他訳、「生体工学」、コロナ社、1974年、pp.46-62 [20] 戸川達男、「生体計測とセンサ」、コロナ社、1986年、pp.260-269 [21] 松村道一、「ニューロサイエンス入門」、サイエンス社、1995年、pp.126-130 [22] 木村雄治、「体を測る」、コロナ社、1995年、pp.61-63 [23] 川上雅之・岩崎英人編著、「ヒューマンサイエンス」、不昧堂出版、1998年、 pp.35-49 [24] Atau Tanaka : Musical Technical Issues in Using Interactive Instrument Technology with Application to the BioMuse、Proceedings of 1993 International Computer Music Conference、1993年 [25] William Putnam : The Use of The Electromyogram for the Control of Musical Performance、Doctoral Thesis of Stanford University、1993 [26] http://www.sensorband.com/index.html [27] http://nagasm.org/vpp/index.html [28] 長嶋洋一 : 「身体情報と生理情報」、長嶋・橋本・平賀・平田編「コンピュータ と音楽の世界」、共立出版、1997年、pp.342-356 [29] 長嶋洋一 : 「コンピュータサウンドの世界」、CQ出版、1999年、pp.148-166 [30] 藤原義久・前川聡、「独立成分分析による筋電データからの各指運動の分離」、 信学技報MBE99-7、電子情報通信学会、1999年、pp.41-46 [31] 中村尚五、「ビギナーズディジタルフィルタ」、東京電機大出版局、1989年、 pp.154-173 [32] http://nagasm.org/index.html [33] http://nagasm.org/1106/index.html

|